Любая война требует колоссального напряжения всей страны и сопряжена с невосполнимыми потерями материальных и людских ресурсов. Ни один крупный вооружённый конфликт в истории Человечества по масштабу разрушений и количеству жертв

не может сравниться со Второй мировой войной, ставшей для нас Великой Отечественной. Она началась с вторжения на советскую территорию войск нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии), а закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.

Драматизм войны, хронология событий, эпизоды военного мужества и героизма отражены в многочисленных документальных и художественных произведениях, сняты сотни фильмов, поставлены спектакли, озвучены на радио и телевидении. Сохранение памяти об ужасах войны, милитаризма и террора в отношении гражданского населения необходимо и в XXI веке, по прошествии 80 лет с завершения боевых действий. Однако подавляющее большинство описанных событий военного времени относится к фронтовым или военно-политическим эпизодам. Основное же население страны было далеко от боевых действий. Многие были заняты вполне мирным трудом − конечно, на фоне трудностей и постоянного напряжения военного времени.

Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» – был не праздным трюком пропаганды. Всем хотелось победного окончания и возвращения к спокойной, мирной довоенной жизни. Любая деятельность в тылу, включая и работу научных учреждений, имела определённую направленность на поддержку защиты Отечества от оккупантов.

Рыбохозяйственная наука находилась на особом положении, так как определяла возможности поставки населению и фронту необходимой пищевой продукции, включая технологически переработанных морепродуктов, без риска лишних потерь. Особенно важным это стало на фоне потерь в сельском хозяйстве на 40% и сокращения рыбопродукции относительно довоенного уровня на 30%.

В эти неимоверно тяжелые «военные сороковые» развитие рыбохозяйственных исследований, как и рыбной промышленности, задержалось, но не остановилось. Изучение рыбных ресурсов в дальневосточных морях было ослаблено, а по многим направлениям – прервано.

***

Особенно тяжелыми были первые годы войны. Только в 1941 г. из состава института в связи с призывом в армию выбыло

23 сотрудника. Всего за годы войны из института были призваны 42 человека. Из них – 18 научных сотрудников и 24 работника вспомогательных подразделений.

Некоторые из призванных только начинали свой путь в науке, другие были учёными с мировым именем. У них было много планов. Но до конца реализовать научные замыслы помешала война. На фронт уходили заместители директора, заведующие лабораториями и секторами, научные сотрудники, лаборанты, члены судовых экипажей и технический персонал. Они оставили науку, чтобы выполнить долг перед Родиной. При этом специалисты в области рыбного хозяйства и «в строю» успешно использовали свои знания для решения проблем с продовольствием. Например, в 1942 г. благодаря умениям и опыту научного сотрудника ТИНРО Моисеева П.А., удалось обеспечить свежей рыбой (корюшкой) артиллерийский полк 25-й армии и соседние с ним части.

Оставшиеся сотрудники продолжали вести активную научную деятельность. Работая в столь сложных условиях, они самоотверженно совершали научный и гражданский подвиг. Учёные ТИНРО, в плотном взаимодействии с дальневосточными рыбаками неустанно решали задачи по увеличению вылова гидробионтов для снабжения фронта и тыла. Их разработки были востребованы в годы войны и сохранили свою актуальность в последующие десятилетия.

Ценой неимоверных научных усилий и интенсивных поисковых работ в новых районах дальневосточных морей со стороны учёных ТИНРО промышленность уже к 1943 г. не только восстановила довоенный уровень изъятия морепродуктов, но даже превзошла её, достигнув 4.3 млн.ц. Были освоены ряд малоиспользуемых и даже новых объектов промысла в Японском, Охотском, Беринговом морях.

В войну открылись безграничные возможности для новаторов, изобретателей, рационализаторов, руководителей предприятий. Стала массовой инициатива по улучшению качества продукции, полезного использования рыбных отходов, освоения новых районов, механизации обработки. Все силы и ресурсы были использованы для обеспечения продовольственной безопасности страны.

***

Завершающий год войны мало отличался от предшествующих военных лет. Несомненно, что окончание военной операции на Дальнем Востоке было воспринято населением с большим облегчением. Все ждали хотя бы небольшого улучшения условий жизни, доступности пищевых продуктов и товаров первой необходимости, снятия обстановки военного напряжения, отмены общественных работ. Однако ещё в течение нескольких лет после окончания Великой Отечественной сохранялась напряжённая ситуация с продуктами, одеждой, отоплением жилья, продолжалась практика жёсткой трудовой повинности.

Но постепенно жизнь налаживалась. В 1947 году были отменены продуктовые карты, магазины стали наполняться самыми необходимыми товарами.

ТИНРО вернулся к довоенному режиму работы: были отменены круглосуточные дежурства, вернули полноценные отпуска, прекратилось обязательное участие в газетах и на радио, увеличился штат сотрудников за счет вернувшихся из армии и выпускников вузов. Наконец, ТИНРО получил два судна морского класса, подходящих для научно-исследовательских работ, укомплектованных экипажами.

***

Шесть сотрудников ТИНРО погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Ещё трое до начала войны уволились из ТИНРО, и были призваны в армию из других районов страны.

Их имена:

Волк Александр Максимович (1910-1943)

Голубев Федор Романович (1909-1941)

Ершов Иван Васильевич (1909-1943)

Охрямкин Дмитрий Иванович (1899-1942)

Румянцев Леонид Ефимович (1918-1943)

Санаров Иван Анисимович (1913-1942)

Таранец Анатолий Яковлевич (1910-1941)

Швидкин Иван Владимирович (1911-1943)

Якунин Петр Иосифович (1907-1945)

Вечная им память!

С окончанием Великой Отечественной войны призванные в армию сотрудники ТИНРО стали постепенно возвращаться

в родной институт. Из 42 ушедших на войну сотрудников вернулись только 12 человек, в основном, из научного состава. В их числе ведущие учёные Моисеев П.А., Веденский А.П., Варварин И.А., Никулин П.Г. Многие после войны остались на западе нашей страны, другие устроились на различные предприятия Дальнего Востока.

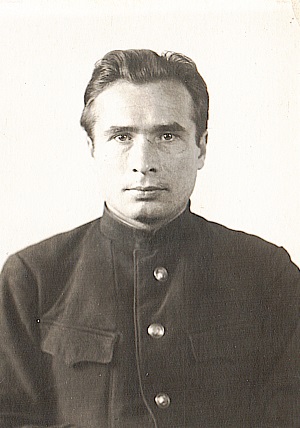

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативные сотрудники ТИНРО Е.В. Колпаков (главный специалист лаборатория бентоса) и Г.В. Хен (ведущий научный сотрудник лаборатории минтая и сельди, к.г.н., доцент) подготовили сведения о сотрудниках, призванных на защиту нашего Отечества в 1940-1945 гг. Информация включает фотографии (при наличии) и краткие биографические сведения, с акцентом на военные годы, составлена на основе Государственных архивных источников, данных архива ТИНРО, Интернет-ресурсов, публикаций, проверена путём сопоставления разнородных источников.

Цель настоящего раздела – почтить память о вкладе наших соотечественников в защиту Родины

и Победу в Великой Отечественной войне.

Адрианов Владимир Борисович (1905–?).

Уроженец г. Москва.

01.04.1939 г. зачислен в штат ТИНРО на должность старшего научного сотрудника. Гидробиолог. Занимался изучением биологии морских древоточцев.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Член ВКП(б). Прошел всю войну связистом.

Воевал в составе 279-ой стрелковой Лисичанской Краснознаменной дивизии на Калининском, Юго-западном, 4-ом Украинском, 1-ом и 2-ом Прибалтийском фронтах. Командовал 727-ым отдельным батальоном связи. Дважды был ранен: 29.12.1942 г. и 20.02.1945 г.

Демобилизовался 29.10.1945 г. в воинском звании капитана.

За умелую организацию связи, инициативу, мужество и преданность делу в разные годы награждался орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Арьков Тимофей Артемьевич (1916–?).

Уроженец г. Дальнереченск Приморского края.

02.10.1937 г. зачислен в штат ТИНРО на должность 3-его помощника капитана траулера «Лебедь».

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Воевал в со-ставе 8-го отряда сторожевых катеров ОВР Тихоокеанского флота на Дальневосточном фронте.

Демобилизовался 24.12.1945 г. в воинском звании старшины 2-ой статьи.

Вернулся в ТИНРО 01.01.1946 г. и проработал в институте до 26.04.1951 г.

В 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Варварин Иван Андреевич (1912–1949).

Уроженец с. Сара Сурского района Ульяновской области.

02.08 1936 г. зачислен в штат ТИНРО наблюдателем в сектор сырья в группу сардины. Ихтиолог. Занимался изучением биологии дальневосточной сардины и нагульной тихоокеанской сельди в Татарском проливе и в зал. Анива.

15.08.1941 г. уволен из института в должности научного сотрудника в связи с призывом в армию.

Службу нес в составе 238-ого отдельного артиллерийского дивизиона 113-ого укрепленного района и в 360-ом гаубичном артиллерийском полку отдельной легкой артиллерийской бригады резерва Главного Командования Дальневосточного фронта.

Демобилизовался 22.01.1946 г. в воинском звании лейтенанта.

В ТИНРО вернулся 05.03.1946 г. Трагически погиб осенью 1949 г. во время проведения научных работ в зал. Анива.

Вдовиченко Александр Григорьевич (1922–1942).

Уроженец г. Владивостока Приморского края.

27.10.1940 г. зачислен в штат ТИНРО на должность моториста кавасаки.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Воевал в составе 104-ой отдельной стрелковой бригады на Брянском фронте. В мае 1942 г. пропал без вести.

Веденский Алексей Павлович (1903–1971).

Уроженец г. Владивосток. В ТИНРО пришел вслед за своим братом В.П. Веденским. Последний в нем работал со дня его основания.

В штат зачислен в декабре 1926 г.

Ихтиолог. Занимался изучением тихоокеанской сельди, дальневосточной сардины (иваси) и японской скумбрии. Член ВКП(б).

15.08.1941 г. уволен из института в должности старшего научного сотрудника в связи с призывом в армию.

Службу проходил помощником начальника штаба 99-ого отдельного зенитного артиллерийского дивизиона Южного морского оборонительного района Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Демобилизовался 19.02.1946 г. в воинском звании старшего лейтенанта.

В ТИНРО вернулся 06.05.1946 г. и проработал в нем до конца жизни.

В 1953 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

Виноградов Лев Григорьевич (1909–1968).

Уроженец г. Москва. Выпускник кафедры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета.

07.06.1931 г. зачислен в штат ТИНРО на должность младшего научного сотрудника.

Гидробиолог, биогеограф. Занимался изучением фауны десятиногих ракообразных и биологией камчатского краба.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Службу проходил в составе 5-ого отдельного железнодорожного артиллерийского дивизиона 12-ой железнодорожной артиллерийской бригады береговой обороны Тихоокеанского флота.

Командовал огневым взводом артиллерии береговой обороны Владивостока.

Демобилизовался в апреле 1943 г. в воинском звании лейтенанта.

В ТИНРО вернулся 17.04.1943 г. и оставался в нем до 1953 г.

В 1938 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, а в 1947 г. – доктора наук.

В последующие годы работал во ВНИРО заведующим лабораторией гидробиологии.

Гайдуков Дмитрий Иванович (1922–?).

Уроженец с. Туендат Зырянского района Томской области.

01.07.1939 г. зачислен в штат ТИНРО наблюдателем.

27.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Воевал в составе 48-ой отдельной корректиро-вочной авиационной эскадрильи военно-воздушных сил Тихоокеанского флота на Дальневосточном фронте.

Демобилизовался 24.03.1947 г. в воинском звании младшего сержанта.

В 1985 г. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Ганюшкина Серафима Михайловна (1920–2001).

Уроженка г. Тетюши Республики Татарстан. Выпускница биологического факультета Пермского государственного университета.

26.08.1940 г. зачислена в штат ТИНРО на должность младшего научного сотрудника. Занималась изучением тихоокеанской сельди

и дальневосточной сардины (иваси) в северо-западной части Татарского пролива.

Член ВКП(б).

09.04.1942 г. уволена из института в связи с призывом в армию. Служила телефонистом в составе 896-ого отдельного запасного батальона связи 5-ого запасного полка связи Дальневосточного фронта.

Демобилизовалась в воинском звании младшего сержанта.

В последующие годы работала в разных должностях в Уральском филиале Академии наук СССР Института биологии и в Свердловском НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний в лаборатории функциональной диагностики.

В 1966 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

В 1985 г. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Герасимов Александр Лукич (1908–?).

Уроженец г. Одесса Украинской ССР.

01.04.1939 г. зачислен в штат ТИНРО в должности старшего кочегара.

27.10.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Служил на дизель-электрической минно-торпедной подводной лодке «Л–10» («Менжинец») 3-го отдельного дивизиона подводных лодок Тихоокеанского флота, с базированием в б. Крашенинникова на восточном берегу п-ова Камчатка, а во время войны с Японией – в б. Улисс Приморского края.

Демобилизовался 28.01.1946 г. в воинском звании краснофлотец.

Дюняшев Садыр Серазутдинович (1904–?).

Уроженец д. Ардаши Зуевского района Кировской области.

03.07.1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность 2-ого помощника капитана траулера «Лебедь».

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Служил в штабе Тихоокеанского флота.

Руководил политической работой в подразделениях войсковых частей.

Демобилизовался в августе 1947 г. в воинском звании старшего лейтенанта.

Ершов Иван Васильевич (1909–1943).

Уроженец г. Ленинград.

16.11.1940 г. зачислен в штат ТИНРО на должность моториста.

16.05.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Воевал в составе 110-ой стрелковой дивизии на Брянском фронте.

Погиб 12.07.1943 г. на подступах к д. Сивкова в воинском звании красноармеец.

Похоронен в братской могиле д. Чегодаево Болховского района Орловской области.

Жданов Василий Никифорович (1912–?).

Уроженец д. Афанасьевка Советского района Курской области.

17.05.1941 г. зачислен в штат ТИНРО матросом в б. Нельма Советско-Гаванского района.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 6-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны Тихоокеанского флота на Дальневосточном фронте. Демобилизовался 22.12.1945 г. в воинском звании младшего сержанта.

Замешаев Михаил Тимофеевич (1906–?).

Уроженец с. Марково Лесозаводского городского округа Приморского края.

В мае 1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность кочегара.

05.05.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Службу проходил в резервном батальоне Тихоокеанского флотского экипажа.

Демобилизовался в воинском звании младшего командира.

Кауркин Алексей Андреевич (1902–?).

Уроженец г. Владивосток Приморского края.

02.07.1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность сторожа.

05.03.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию. Службу проходил в 13-ой запасной стрелковой бригаде

Южно-Уральского военного округа.

С 10.11.1942 г. по 06.01.1943 г. участвовал в Сталинградской битве.

С 04.05.1943 г. продолжил службу в 1-ом стрелковом батальоне 92-ого запасного стрелкового полка.

Демобилизовался в воинском звании красноармеец.

В ТИНРО вернулся 16.04.1944 г. и оставался в нем до 01.11.1944 г.

Киселев Николай Александрович (1921–?).

Уроженец г. Спасска Дальнего Приморского края.

После получения средне-технического образования 24.01.1942 был зачислен в штат ТИНРО

на должность техника-чертежника сектора добычи. Член ВЛКСМ.

08.12.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Службу проходил штабным писарем в 1551 аэродромном полку противовоздушной обороны.

Участвовал в боях на Западном и Дальневосточном фронтах.

21.03.1943 г. во время Спас-Деминской операции был ранен и контужен.

Демобилизовался в воинском звании старшина.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За боевые заслуги»

и «За взятие Кенигсберга».

В 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Кизеветтер Игорь Владимирович (1908–1984).

Уроженец г. Владивосток. Выпускник Промышленно-экономический техникума и Дальневосточного государственного университета.

В 1930 г. зачислен в штат ТИНРО на должность лаборанта в лабораторию химии и технологии водорослей.

Технолог. Специализировался в области технологии производства агара и рыбной продукции.

15.08.1941 г. уволен из института в должности руководителя сектора обработки в связи с призывом в армию.

По ходатайству дирекции ТИНРО возращен в институт 16.02.1942 г.

В 1937 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 1944 г. – доктора наук.

С 1963 по 1973 гг. директор ТИНРО.

С 1974 по 1984 гг. заведовал в Дальрыбвтузе кафедрой «Технология рыбных продуктов». Профессор.

С 1969 г. заслуженный деятель науки РСФСР.

Отмечен рядом правительственных наград.

Латоцин Игнатий Мефодьевич (1906–?).

31.03.1939г. зачислен в штат ТИНРО на должность экспедитора.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

На сайтах об участниках Великой Отечественной войны данные о нем отсутствуют.

Лоза Василий Семенович (1912–?).

Уроженец с. Чупаховка Сумской области Украинской ССР.

19.04.1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность 3-ого машиниста траулера «Лебедь».

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе морской авиационной базы 43-их военно-воздушных сил Тихоокеанского флота на Дальневосточном фронте. Демобилизовался 12.05.1948 г. в воинском звании младшего сержанта.

Лях Евтихий Никифорович (1900–?).

Уроженец с. Григорьевка Михайловского района Приморского края.

В 1933 г. принят на работу в ТИНРО в должности заместителя директора.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал с фашистской Германией и милитаристской Японией в составе интендантской службы.

Демобилизовался 04.09.1946 г. в воинском звании майора.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и «За победу над Японией».

Вернулся в ТИНРО 15.11.1946 г. и проработал в институте до июня 1957 г.

Макашев Андрей Порфирьевич (1905–?).

Уроженец г. Самары.

С 1930 по 1933 г. обучался в Дальрыбвтузе на факультете механизации и рационализации донного промысла.

01.07.1933 г. зачислен в штат ТИНРО в сектор обработки.

В 1935 г. без отрыва от работы защитил в при Астрыбвтузе дипломную работу.

Технолог. Изучал влияние сроков хранения мороженой сардины на качество вырабатываемых из нее консервов.

15.08.1941 г. уволен из института в должности заместителя директора по научной части в связи с призывом в армию.

Воевал в составе интендантской службы на Дальневосточном фронте. Демобилизовался 15.02.1946 г. в воинском звании лейтенанта.

В последующие годы работал Волжско-Каспийском филиале ВНИРО.

В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Изобретатель.

В 1985 г. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Михайлов Н.М. (?–?).

В ТИНРО занимал должность моториста.

11.01.1943 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

В архиве ТИНРО не сохранились сведения об его имени и отчестве, а также годах жизни.

Моисеев Пётр Алексеевич (1913–1998).

Уроженец г. Киева (Украина). Школу-девятилетку закончил в 1929 г. во Владивостоке. В этот же год поступил на должность лаборанта в Кабинет ихтиологии Дальрыбтехникума.

C 1930 по 1933 г. обучался на рыбоводно-биологическом факультете Дальрыбвтуза.

В начале 1931 г. зачислен в штат ТИНРО в качестве практиканта.

В 1935 г. защитил при Мосрыбвтузе дипломную работу.

Ихтиолог. Внёс большой вклад в изучение и промысловое освоение ихтиофауны северной части Тихого океана.

В январе 1940 г. в должности заведующего лабораторией донных рыб призван на срочную службу в Красную Армию.

Весной 1945 г был временно отозван в ТИНРО для защиты кандидатской диссертации.

После успешной защиты вернулся на военную службу, а с 9 августа 1945 г. принимал участие в войне с Японией в составе 226-ой отдельной пушечной артиллерийской бригады резерва Главного командования в должности адъютанта командира бригады на Дальневосточном фронте.

Демобилизовался 16.10.1945 г. в звании старшего лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией».

В ноябре 1945 г. вернулся в ТИНРО и оставался в нем до 1955 г.

В 1945 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, а в 1951 г. – доктора наук.

С 1951 по 1955 гг. директор ТИНРО.

В последующие годы работал во ВНИРО заместителем директора, а с сентября 1967 г. – заведующим Кафедрой ихтиологии и рыболовства во ВЗИПП.

Заслуженный деятель науки РФ и Почетный работник рыбной промышленности России. Отмечен рядом правительственных наград.

Неросов (Нерослов) А.А. (?–?).

В ТИНРО занимал должность старшины кавасаки.

10.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

В архиве ТИНРО не сохранились сведения об его имени и отчестве, а также годах жизни.

Никончук Сергей Сергеевич (1912–?).

Уроженец Приморского края.

19.04.1940 г. зачислен в штат ТИНРО на должность старшины кавасаки.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 6-ого дивизиона катеров-тральщиков охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота.

В декабре1941 г. пропал без вести.

Никулин Петр Георгиевич (1906–1972).

Уроженец г. Барнаул Алтайского края. Выпускник Мосрыбвтуза.

В 1932 г. зачислен в штат ТИНРО на должность младшего научного сотрудника.

В 1940 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

15.02.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Службу нес в 42-ом запасном артиллерийском полку и 10-ом самоходном артиллерийском полку на Дальневосточном фронте. Демобилизовался в декабре 1945 г. в воинском звании лейтенанта.

Вернулся в ТИНРО 15.01.1946 г. и оставался в нем до 1952 г.

В последующие годы работал старшим научным сотрудником в КоТИНРО, а с 1955 г. по 1959 гг. занимал должность директора.

С 1959 по 1970 гг. руководил лабораторией по изучению морских котиков.

В 1971 г. вышел на пенсию.

Отмахов Василий Петрович (1909–1965).

Уроженец г. Владивосток.

С 1930 по 1933 г. обучался в Дальрыбвтузе на факультете механизации и рационализации донного промысла.

В октябре 1936 г. после защиты при Астрыбвтузе дипломной работы зачислен в штат ТИНРО в сектор добычи.

Изучал уловистость сетей.

01.11.1942 г. уволен из института в должности старшего инженера в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 91-ого отдельного восстановительного железнодорожный батальона и 15-ого отдельного мостового железнодорожного полка на Сталинградском и Украинском фронтах.

Демобилизовался 13.04.1946 г. в воинском звании младшего лейтенанта интендантской службы.

Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Вернулся в ТИНРО 09.09.1946 г. и оставался в нем до 15.07.1951 г.

В последующие годы работал в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО.

На разных должностях вел тематику по разработке способов лова рыбы в Каспийском бассейне.

Пономаренко Георгий Петрович (1903–?).

Уроженец г. Коканд Узбекской ССР.

В 1930 г. окончил Дальневосточный государственный университет.

В 1930–1931 гг. проходил срочную службу в рядах Красной Армии.

С 1931 г. научный сотрудник Дальневосточного геофизического института и аспирант ВНИРО.

В июне 1936 г. зачислен в штат ТИНРО заведующим в только что организованную лабораторию гидрологии.

В этом же году ему присуждена учёная степень кандидата физико-математических наук.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Службу проходил в Центральном институте прогнозов ГУ гидрометеослужбы СССР.

Демобилизовался 26.12.1945 г. в воинском звании инженера-капитана.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

С 1946 по1956 гг. работал учёным секретарем в Институте океанологии имени П.П. Ширшова;

с 1956 г. – старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией морской гидрологии и заместителем директора Морского гидрофизического института.

Советский гидрофизик, лауреат Сталинской (1951 г.) и Государственной премий СССР (1970 г.).

Обнаружил и описал глубинное противотечение Ломоносова на экваторе в Атлантическом океане.

Псарев Николай Лаврентьевич (1903–?).

Уроженец г. Ясиноватая Донецкой области Украинской ССР.

В ТИНРО ра-ботал в должности моториста катера ВТИЗ.

20.02.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 14-ого запасного стрелкового полка 34-ой запасной стрелковой дивизии на Сталинградском фронте.

В районе п. Улла попал в плен, освобожден партизанами.

С 12.08.1943 г. партизанил в отряде им. Г.И. Котовского бригады «За Советскую Белоруссию» в Уша́чском и Бешенковичском районах Витебской области.

С 28.06.1944 г. воевал в составе 254-го запасного стрелкового полка 50-ой запасной стрелковой Литовской дивизии на 1-м Прибалтийском фронте.

Демобилизовался 07.01.1945 г. в воинском звании красноармеец.

Вернулся в ТИНРО 15.09.1945 г. и в этот же день уволился.

В 1985 г. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Румянцев Леонид Ефимович (1918–1943).

Уроженец г. Владивосток.

После окончания фабрично-заводской семилетки (общеобразовательная школа в СССР при предприятиях в промышленных центрах) 01.01.1934 г. устроился в ТИНРО учеником лаборанта на промыслово-биологическую станцию о. Петрова.

Принимал участие в знаменитой гидро-биологической экспедиции Зоологического института АН СССР под руководством Г.У. Линдберга. Гидробиолог.

Занимался изучением камчатского краба западной Камчатки.

Член ВКП(б).

25.03.1942 г. уволен из института в должности младшего научного сотрудника в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 19-й отдельной лыжной бригады на Северо-Западном фронте.

Погиб 01.03.1943 г. на западном берегу оз. Ильмень в звании младшего лейтенанта.

Похоронен в братской могиле д. Взвад Старорусского района Новгородской области.

Опубликованная в 1945 г. в журнале «Известия ТИНРО» статья Л.Е. Румянцева сопровождена эпиграфом:

«Научный сотрудник Тихоокеанского института, младший лейтенант Леонид Ефимович Румянцев погиб в борьбе с немецкими захватчиками».

Савченко Василий Терентьевич (1902–?).

Уроженец д. Басахино Стародубского района Брянской области.

01.04.1940 г. зачислен в штат ТИНРО на должность научного сотрудника.

Занимался изучением химического консервирования сетематериалов.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 110 отдельной роты химический защиты 190 стрелковой дивизии и 139 отдельного пулеметного батальона 108 укрепленного района на Дальневосточном фронте.

Демобилизовался 07.01.1946 г. в воинском звании старшего лейтенанта.

Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Вернулся в ТИНРО 01.03.1946 г. и оставался в нем до 10.06.1946 г.

В последующие годы работал в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО.

Санаров Иван Анисимович (1913–1942).

Уроженец с. Черниговка Приморского края.

22.09.1938 г. зачислен в штат ТИНРО на должность шофера.

01.09.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 248-й отдельной курсантской стрелковой бригады на Брянском фронте.

Погиб 14.08.1942 г. при взятии высоты 214.6 в районе сёл Озёрки, Перекоповка и Спасское, в воинском звании красноармеец.

Похоронен в братской могиле с. Озерки Семилукского района Воронежской области.

Сердюк Антонина Викторовна (1919–?).

Уроженка с. Арменки Нерехтского района Костромской области.

13.05.1940 г. зачислена в штат ТИНРО на должность лаборанта.

13.04.1942 г. уволена из института в связи с призывом в армию.

Службу проходила в составе военно-морского госпиталя 47 Хасанского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота.

Демобилизовалась 24.06.1943 г. в воинском звании младшего лейтенанта медицинской службы.

Смирнов Яков Яковлевич (1898–?).

23.07.1940 г. зачислен в штат ТИНРО на должность микробиолога.

09.09.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

На сайтах об участниках Великой Отечественной войны данные о нем отсутствуют.

Сушкевич Павел Гаврилович (1917–?).

Уроженец г. Новосибирск.

05.09.1940 г. после окончания Томского государственного университета зачислен в штат ТИНРО на должность младшего научного сотрудника. Занимался изучением биологии тихоокеанских лососей в реках Татарского пролива и в зал. Счастья.

08.11.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 13-ой отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальневосточном фронте.

Демобилизовался 12.07.1946 г. в воинском звании старшего лейтенанта.

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией».

После окончания войны вернулся на родину и в последующие годы работал в различных рыбоохранных учреждениях Западной Сибири.

С 1965 г. руководил Верхнеобьрыбводом.

Таранец Анатолий Яковлевич (1910–1941).

Уроженец г. Владивосток.

Среднее образование получил во Владивостокском коммерческом училище по землеустроительному отделению.

В декабре 1929 г. поступил в качестве лаборанта в ТИНРО.

Без отрыва от работы с 1930 по 1933 г. обучался на рыбоводно-биологическом факультете Дальрыбвтуза.

В марте 1934 г. защитил в при Мосрыбвтузе дипломную работу.

Ихтиолог, систематик.

Внёс значительный вклад в исследование морской и пресноводной ихтиофауны Дальнего Востока. Им описано 10 новых родов, 19 видов и 12 подвидов рыб различных семейств.

10.09.1941 г. уволен из института в должности старшего научного сотрудника в связи с призывом в армию.

Воевал в составе 415-ой стрелковой Мозырьской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Погиб в звании рядового при обороне Москвы.

Время и место гибели точно не установлено. По архивным данным ТИНРО и данным литературы, произошло это в декабре 1941 г.,

во время бомбежки воинского эшелона вражеской авиацией.

Тишина Ксения (Ксенья) Ивановна (1923–?).

07.06.1941 г. зачислена в штат ТИНРО на должность лаборанта.

30.04.1942 г. уволена из института в связи с призывом в армию.

На сайтах об участниках Великой Отечественной войны данные о ней отсутствуют.

Усас Даниил Андреевич (1923–2008).

Уроженец г. Владивосток Приморского края.

Сын первостроителя Владивостокской крепости Андрея Романовича Усаса (1873–1936).

После окончания семилетки 27.01.1940 г. зачислен в штат ТИНРО на должность старшего лаборанта.

07.01.1943 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Участвовал в Маньчжурской наступательной операции по разгрому Квантунской армии.

После демобилизации в звании младшего сержанта проживал в г. Тула.

В 1952 г. окончил Тульский горный техникум и всю жизнь проработал по специальности горный техник-электромеханик.

В 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Хомерики Виктор Матвеевич (?–?).

01.10.1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность матроса.

08.12.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

На сайтах об участниках Великой Отечественной войны данные о нем отсутствуют.

Цингер Николай Евгеньевич (1913–?).

Уроженец п. Балаганск Иркутской области.

01.03.1942 г. зачислен в штат ТИНРО на должность старшины кавасаки.

05.05.1942 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

После окончания школы оружия учебного отряда Тихоокеанского флота воевал в должности телефониста в составе 727-ой отдельной роты связи 174 стрелковой дивизии на 3-ем Белорусском фронте.

Демобилизовался в воинском звании младшего сержанта.

Награжден медалью «За отвагу».

Швадченко Петр Федорович (1913–?).

Уроженец г. Таганрог Ростовской области.

13.03.1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность старшины кавасаки.

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Службу проходил в составе 4-го отряда сторожевых катеров 8-го дивизиона катеров-тральщиков б. Витязь главной базы Тихоокеанского флота.

Демобилизовался 10.12.1945 г. в воинском звании старшины 1-ой статьи.

Швидкин Иван Владимирович (1911–1943).

Уроженец г. Полтава Украинской ССР.

Окончил Бобровицкий сельскохозяйственный техникум по специальности зоотехник.

Срочную службу проходил в г. Партизанске.

После демобилизации устроился на работу в ДВ филиал АН СССР на пресноводную гидробиологическую станцию оз. Ханка

к профессору А.Т. Булдовскому (1887–1938).

03.08.1938 г. арестован органами НКВД по подозрению во вредительстве и помещен во Владивостокскую тюрьму.

25.02.1939 г. выпущен на свободу.

В ТИНРО трудоустроился 23.11.1939 г. временным чертежником, а уже в 1940 г. зачислен в штат в качестве заведующего стационарным наблюдательным пунктом в п. Зарубино.

21.03.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

По архивным данным ТИНРО и данным литературы, погиб в боях за Родину.

На сайтах об участниках Великой Отечественной войны не числится, но, скорее всего, к нему относятся сведения по рядовому

Швыткину Ивану Владимировичу: погиб – 28.01.1943 г., похоронен в братской могиле № 13

у с. Турчаново Воловского района Липецкой области.

Янчарук Александр Платонович (1912–?).

Уроженец Дальнереченского района Приморского края.

13.03.1941 г. зачислен в штат ТИНРО на должность капитана траулера «Лебедь».

15.08.1941 г. уволен из института в связи с призывом в армию.

Воевал на Дальневосточном фронте в составе гидрорайона Совгаванской военно-морской базы

в должности начальника военно-лоцманской службы 6 на катере ТЩ "Гроза" Тихоокеанского флота.

Демобилизовался 30.06.1947 г. в воинском звании старшего лейтенанта.

Награжден медалью «За победу над Японией».