В пятницу, 21 ноября, продолжилась III Международная научно-практическая конференция памяти В.К. Бабаяна «Современные методы оценки и рационального использования водных биологических ресурсов», организатором которой является ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии».

В этот день были представлены следующие доклады специалистов Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» (ТИНРО):

«Основные риски, возникающие при культивировании приморского гребешка в заливе Петра Великого Японского моря на фоне меняющегося климата» (автор: к.б.н. С.А. Ляшенко);

«Оседание спата приморского гребешка на коллекторы в бухте Киевка и проливе Старка Японского моря и численность этого вида в поселении пролива Старка» (авторский коллектив: к.б.н. И.С. Турабжанова, к.б.н. И.Ю. Сухин, к.б.н. Н.В. Щербакова);

«Ресурсный потенциал сообществ зоопланктона Охотского и Берингова морей (глубоководные районы)» (автор: д.б.н. Е.П. Дулепова).

Все работы вызвали интерес и конструктивное обсуждение участниками Конференции.

Светлана Ляшенко, к.б.н., заведующая лабораторией воспроизводства гидробионтов отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО, проанализировала факторы, которые повышают риски при культивировании в заливе Петра Великого одного из основных объектов марикультуры двустворчатых моллюсков в России – приморского гребешка.

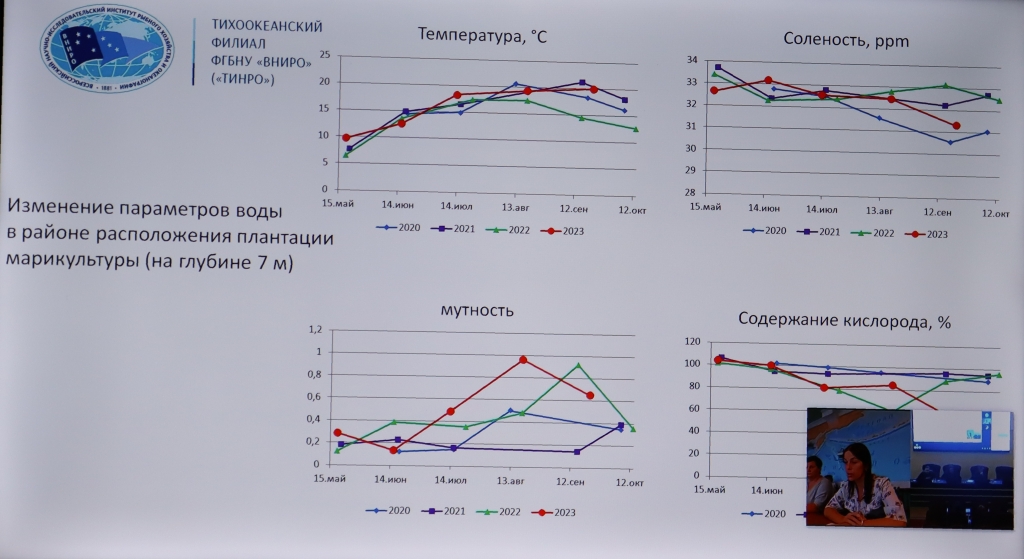

В юго-западной части залива Петра Великого, где многие годы проводится выращивание приморского гребешка в хозяйствах аквакультуры, на фоне глобального потепления климата развиваются неблагоприятные гидрологические условия для культивирования этого вида: высокая температура воды снижает выживаемость, рост моллюска, приводит к ослаблению защитных сил его организма; вследствие циклонов усиливается влияние стоковых вод, что вызывает увеличение количество взвешенных частиц в воде и критическое для гребешка понижение концентрации растворённого кислорода.

Существуют предпосылки к смещению основных центров культивирования приморского гребешка в восточном направлении, где температура воды имеет более комфортные для моллюска значения благодаря холодному течению у восточного побережья Приморья, а активный гидродинамический режим препятствует развитию дефицита кислорода в придонных слоях воды.

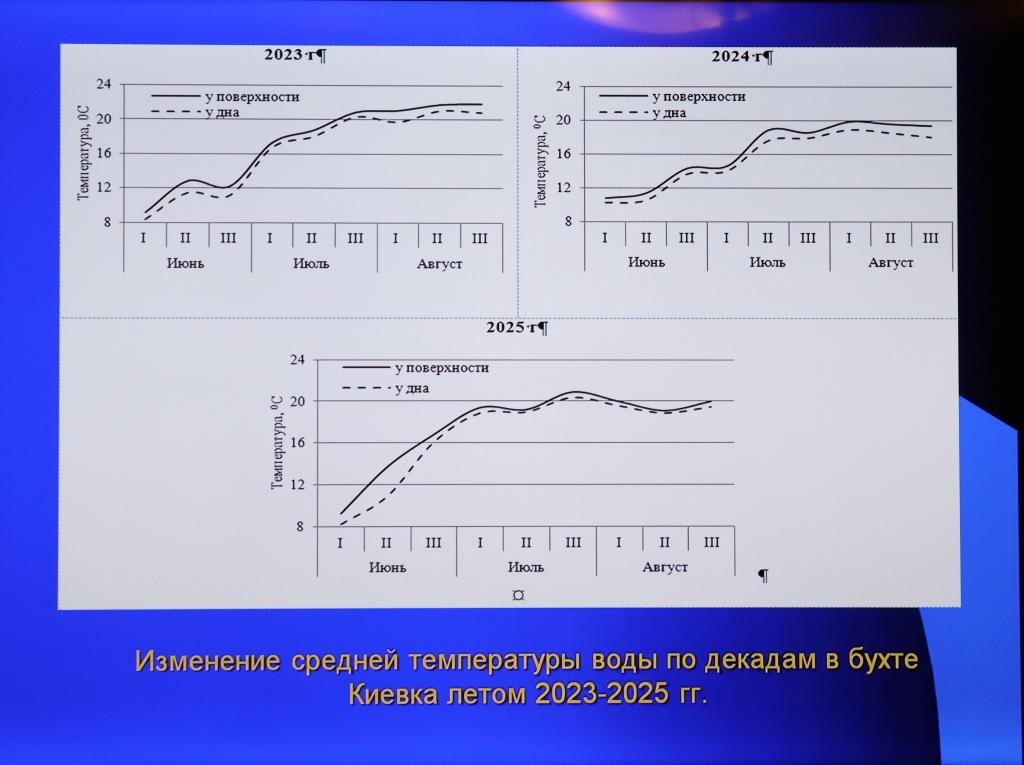

Ирина Турабжанова, к.б.н., ведущий научный сотрудник группы по изучению искусственного воспроизводства гидробионтов ТИНРО, вместе с соавторами (Игорем Сухиным – к.б.н., начальником отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры, Натальей Щербаковой – к.б.н., ведущим научным сотрудником лаборатории воспроизводства гидробионтов отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры) изучили динамику оседания спата приморского гребешка на коллекторы в бухте Киевка и в проливе Старка.

Анализ данных исследований, проведённых в течение 6 лет, позволяет сделать вывод: оседание приморского гребешка, рост его в коллекторах за пределами залива Петра Великого в открытой бухте Киевка значительно варьирует в разные годы в зависимости от гидрологических условий. Интенсивность оседания, достаточная для обеспечения эффективности промышленного сбора, отмечена в 2018, 2020, 2025 гг.

Изучение многолетних данных о поселениях приморского гребешка на дне с результатами сбора его спата на коллекторы в проливе Старка продемонстрировало положительную связь между численностью поселения моллюска в период, предшествующий нересту, и интенсивностью оседания спата.

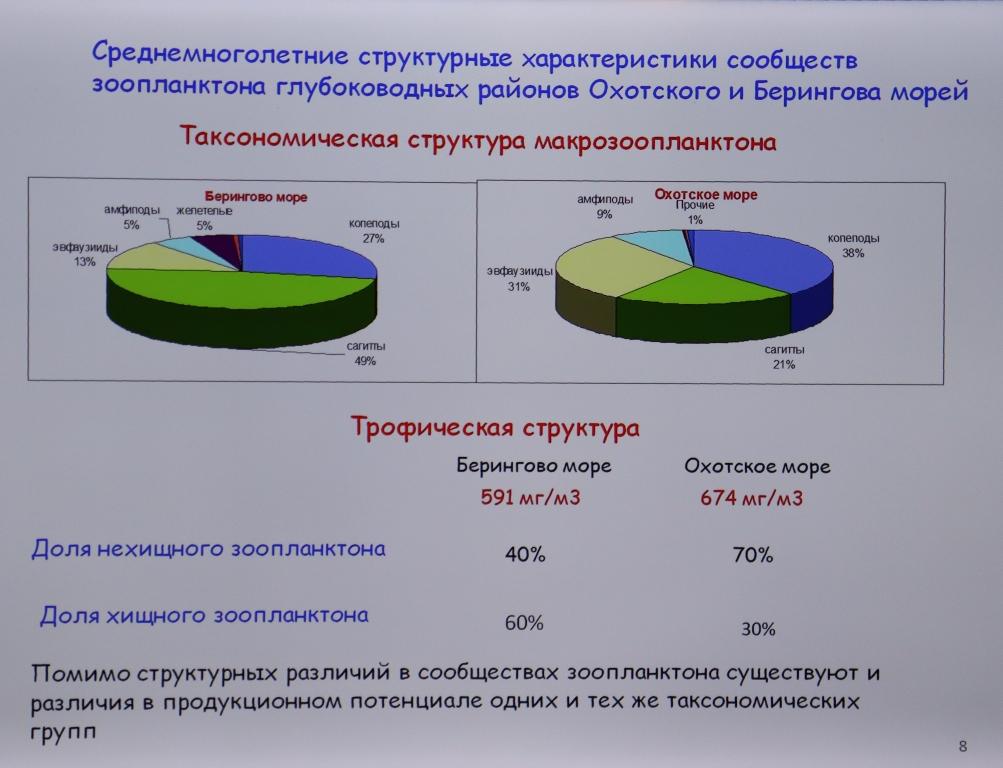

Елена Дулепова, д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО, в своём исследовании оценила ресурсный потенциал планктонных сообществ как кормовой базы молоди тихоокеанских лососей во время их нагула в глубоководных районах Берингова и Охотского морей.

Особенность научной работы Елены Петровны – в использовании продукционных показателей основных таксономических групп зоопланктона, рассчитанных конкретно для каждого из рассматриваемых регионов.

На основе проведённых исследований, автор сделал следующие выводы:

I. Несмотря на низкие значения продукционного потенциала в отдельные годы, тихоокеанские лососи продолжают активно использовать Берингово и Охотское моря в качестве нагульных. Это связано с (1) высокой гидродинамической активностью рассматриваемых акваторий, которая обеспечивает регулярный приток зоопланктона, (2) способностью компонентов планктона поддерживать высокий уровень продуцирования даже при значительном трофическом давлении со стороны нектона.

II. Глубоководные районы Берингова и Охотского морей, несмотря на определённые различия в структуре планктонных сообществ и продукционных характеристиках, на предвидимое будущее останутся ключевыми зонами нагула тихоокеанских лососей.

Е.П. Дулепова подчеркнула: для объективной оценки кормовых условий указанных дальневосточных морей необходимо учитывать не только состав, трофическую структуру сообществ, но и их продукционный потенциал, в том числе влияние межгодовой и пространственной изменчивости.

Оценка ресурсного потенциала зоопланктонных сообществ дальневосточных морей важна, так как напрямую связана с кормовой обеспеченностью различных промысловых рыб, а значит, с объёмами потенциального вылова и размерами гидробионтов.