pavlikov

Мониторинг любительского рыболовства завершён в центральной части подзоны Приморье

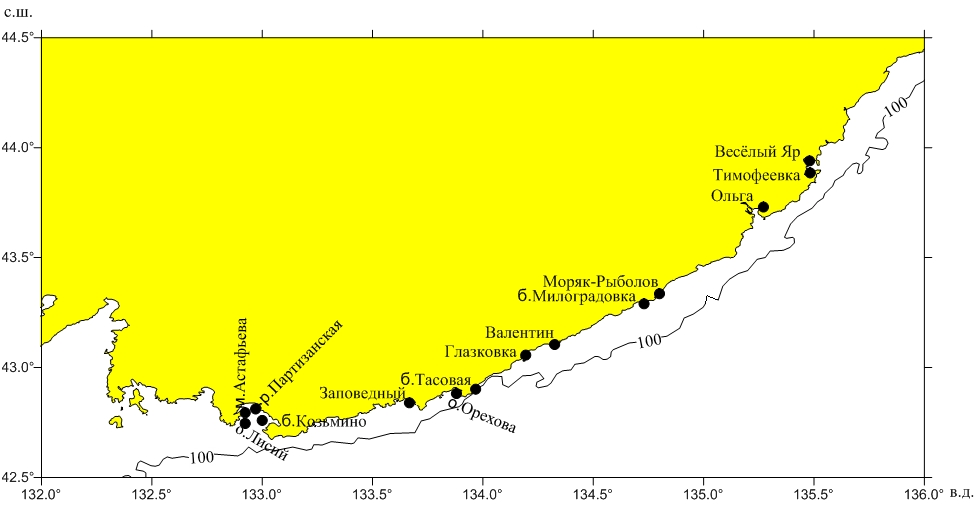

Учёные лаборатории биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» («ТИНРО») с 11 по 15 сентября 2024 г. собрали данные о расположении мест любительского лова на побережье Приморского края от залива Владимира до залива Находка, количестве рыбаков-любителей, средствах и приёмах лова во время любительского рыболовства, составе уловов.

В связи с ростом популярности любительского рыболовства в последние годы, вылов ряда гидробионтов, судя по всему, может влиять на состояние запасов этих объектов в естественной среде их обитания.

Чтобы предотвратить истощение водных биоресурсов, необходимо системно оценивать воздействие любительского рыболовства на запас рыбы.

В ходе сентябрьских полевых работ учёные ТИНРО вблизи 10 населённых пунктов Ольгинского, Лазовского районов, Находкинского городского округа насчитали 130 рыбаков-любителей, осуществлявших лов с берега, 85 рыбацких лодок, провели анкетирование рыбаков, промерили

521 экземпляр гидробионтов, в том числе 159 экз. анчоуса, 119 экз. рыбы-собаки (фугу),

102 экз. краснопёрок, 92 экз. скумбрии, 39 экз. травяного чилима, 1 экз. бычка-ворона, по 3 экз. лакедры, кеты и японской камбалы.

Анализ суммарных уловов рыбаков-любителей с берега продемонстрировал наибольшее количество краснопёрки и скумбрии, на долю которых пришлось, соответственно, 36% и 31% пойманных особей.

С берега также ловились анчоус (10%), собака-рыба (8%), лакедра (5%), кета (4%), терпуг (3,4%)

и морские окуни (2,6%).

Разнообразие уловов с использованием плавсредств, с учётом преобладания способа лова на джиг, отличалось от состава лова с берега − отсутствовала собака-рыба, лакедра и кета. На тихоокеанскую треску пришлось практически 44% выловленных особей. Кроме трески, с лодок рыбаки вылавливали скумбрию (12% от уловов), краснопёрку (11%), анчоуса (8%), терпуга (8%),камбалу (6%), навагу (5%), морских окуней (4%), бычков (2%).

В исследованных местах любительского рыболовства наиболее широко распространёна была краснопёрка (частота обнаружения 79%). Также часто встречались камбалы (71%) и бычки (50%).

Результаты расчёта и анализа среднесуточного вылова в разрезе видового состава будут учтены для оценки возможностей промысла и потенциальных величин изъятия гидробионтов рыбаками-любителями, научного обоснования объёмов рекомендованного вылова (РВ), общего допустимого улова (ОДУ)

для подзоны Приморье. Научное сопровождение рыболовства является необходимым условием сохранения и рационального использования водных биоресурсов.

Карта-схема района работ по обследованию мест любительского рыболовства на морском побережье подзоны Приморье от посёлка Весёлый Яр на севере до города Находка на юге:

точками показаны места любительского лова

Дальневосточные учёные продолжают комплексные исследования лососей и пелагических рыб

Научные специалисты Тихоокеанского («ТИНРО») и Камчатского («КамчатНИРО») филиалов ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»

вышли на НИС «Профессор Кагановский», чтобы продолжить комплексные работы по учёту

молоди тихоокеанских лососей, оценке запасов сардины-иваси, скумбрии и сайры в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана в осенний период.

Помимо научных сотрудников ТИНРО и КамчатНИРО, в состав научной группы вошли молодые специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, Дальневосточного федерального университета.

Траловые съёмки тихоокеанских лососей в западной части Берингова моря, Охотском море и сопредельных тихоокеанских водах регулярно проводятся с целью актуализации информации о закономерностях формирования численности и пространственном распределении этих рыб в морской период их жизни, подготовки прогнозов состояния запасов и величины подходов. Также будет проведена дифференциация региональных группировок лососевых.

Помимо обновления сведений об особенностях климатического режима и океанологических условий, предусмотрено выполнение конкретных задач для каждой акватории. Например, выполнение научно-исследовательских работ в эпипелагиали Охотского моря, западной части Берингова моря позволит собрать данные о численности, биомассе, пространственном распределении, биологии молоди лососей,

их нектонного окружения. Благодаря траловой съёмке эпипелагиали прикурильских вод Тихого океана планируется обновить данные о численности, биомассе, пространственном распределении, трофодинамике сардины-иваси, сайры, скумбрии и их нектонного окружения.

По итогам комплексной экспедиции учёные оценят величину запасов и параметры среды обитания важных промысловых видов: тихоокеанских лососей, сардины-иваси, скумбрии и сайры.

Эти данные лягут в основу прогноза объёмов допустимого улова гидробионтов.

Желаем коллегам попутного ветра и семь футов под килем!

Поздравляем Евгения Ивановича Барабанщикова с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем

Евгения Ивановича Барабанщикова − кандидата биологических наук, заведующего лабораторией биологических ресурсов континентальных водоёмов и рыб эстуарных систем.

Этот мудрый и отважный Учёный посвятил всю свою жизнь истинным ценностям науки.

Последние годы он, с небольшим числом соратников, подобно легендарным первопроходцам Дальнего Востока, прокладывает новые пути комплексных исследований водоёмов Арктики во имя развития отечественной рыбохозяйственной науки.

Придя в рыбное хозяйство сразу после окончания с «красным» дипломом Дальневосточного государственного технического института рыбной промышленности и хозяйства (ДальрыбВТУЗ)

в 1992 году, Е.И. Барабанщиков работает в отрасли более 30 лет.

Он достойно прошёл все стадии профессионального становления: от инженера 2-й категории –

до заведующего лабораторией. Это настоящий учёный: увлечённый, интеллигентный,

умеющий с уважением относиться к мнению коллег.

Е.И. Барабанщиков постоянно расширяет свой профессиональный горизонт, пользуется возможностями для приобретения новых навыков и опыта: в 1994 г. он прошёл научную стажировку у ведущих специалистов страны по зоопланктону в Зоологическом институте Российской академии наук,

в 1996 г. – поступил в аспирантуру ТИНРО в качестве соискателя по специальности «гидробиология». Целеустремлённость, системность мышления и колоссальная трудоспособность помогли Евгению Ивановичу успешно защитить диссертацию «Зоопланктон озера Ханка» на соискание учёной степени кандидата биологических наук. На сегодняшний день он является автором и соавтором более 130 научных публикаций. В крайне тяжёлый для ТИНРО период внутренней реорганизации 1997 года Евгений Иванович подключился к исследованиям биологии и динамики численности рыб эстуарных систем Приморского края.

Круг научных интересов Е.И. Барабанщикова включает исследование различных аспектов биологии, систематики, экологии пресноводных, эстуарных и проходных видов рыб, пресноводных и эстуарных планктонных и бентосных беспозвоночных, а также их динамику и функционирование экосистем континентальных водоёмов. Одно из важнейших направлений, которыми он занимался , − это биология японского мохнаторукого краба на Дальнем Востоке.

Умение Евгения Ивановича чётко, понятно и ёмко формулировать мысли способствует конструктивному участию ТИНРО в отечественных и международных научных конференциях по биологической тематике.

Коллеги искренне уважают и ценят Е.И. Барабанщикова за преданность научным ценностям, оптимизм, мудрость и отзывчивость. Его способности грамотно организовать эффективную, безопасную работу и быт в самых тяжёлых походных условиях, делиться опытом, ставить рациональные задачи и максимально участвовать в их реализации, - вдохновляют его коллег на энергичную и продуктивную деятельность.

Многолетний безупречный труд, профессионализм и заслуги Е.И. Барабанщикова в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – звание «Почётный работник рыбного хозяйства России», благодарственные письма Федерального агентства по рыболовству, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРО.

В этот прекрасный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Евгению Ивановичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, исполнения всех надежд и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Рыбохозяйственная наука предлагает поменять отношение к потреблению, промыслу и переработке водорослей

В рамках VII Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 17 сентября в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол

«Водоросли: что мешает реализовать большой потенциал».

Учёные, эксперты и представители отраслевого бизнеса выделили существующие препятствия, в том числе отсутствие малотоннажного флота, эффективных орудий лова, недостаток финансирования, отсутствие четкой стратегии, а также обсудили успешные примеры культивирования и добычи водорослей.

На основе анализа ситуации заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ТИНРО)

к.б.н. Алексей Байталюк выступил с предложением выделить в Государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса отдельную подпрограмму, в которой будут чётко обозначены цели, направленные на системное развитие водорослевой промышленности.

Открывая сессию, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков подчеркнул: «Потенциал водорослей недоиспользован. Пока это направление отстаёт от знаний, которые у нас есть,

в рыболовстве. Поэтому этот круглый стол важен с точки зрения развития отрасли. Нужно найти подходы

и решения к популяризации водорослей».

Участники дискуссии обсудили перспективы развития производства и потребления водорослей. Заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» («ТИНРО»)

к.б.н. Алексей Байталюк представил научное видение ситуации и возможные пути решения в докладе «Развитие и вызовы, стоящие перед отраслью».

На дальневосточном побережье России сосредоточены огромные запасы бурых водорослей. Исторический максимум официального вылова зафиксирован в 1872 г., когда с помощью специального орудия – канзы – было заготовлено около 45 тыс. тонн. В настоящее время в Приморском крае объём добычи в год составляет 1 тыс. тонн. При этом применяемый водолазный способ вылова является дорогостоящим и малопроизводительным.

Из красных водорослей востребована только анфельция, которая служит сырьём для производства микробиологического агара.

В настоящее время все агаровые предприятия закрыты, а небольшой объём анфельции берётся

из штормовых выбросов.

Основные причины незначительного освоения водорослевого ресурса в настоящее время связаны

со слабым развитием водорослевой промышленности, отсутствием малотоннажного флота и эффективных орудий лова.

Освоение значительных запасов морского растительного сырья предусматривает решение следующих задач:

(1) развитие крупнотоннажной добычи бурых водорослей,

(2) создание предприятий для комплексной переработки бурых водорослей и организация производства пищевой и лечебно-профилактической продукции, включая альгинаты,

(3) восстановление на Дальнем Востоке России заводов по производству агара.

С учётом обозначенных задач, было предложено выделить в Государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса отдельную подпрограмму системного развития водорослевой промышленности. Она будет направлена на реализацию следующих целей:

(1) Расширение проведения научных исследований по добыче и переработке водорослей;

(2) Создание условий для повышения эффективности прибрежного промысла водорослей, в первую очередь, путём введения в Правила рыболовства эффективных и ресурсосберегающих орудий лова;

(3) Стимулирование развития и модернизации основных производственных фондов переработки водорослевых ресурсов;

(4) Восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы промысла водорослей путём стимулирования развития марикультуры;

(5) Популяризация потребления продукции из водорослей жителями России.

В завершение круглого стола руководитель Росрыболовства поддержал инициативу участников создать совместную рабочую группу, которая станет платформой для разработки совместных решений, направленных на комплексное развитие отечественной водорослевой промышленности.

Наука и жизнь: учёные ТИНРО рассказали школьникам об экспедициях, исследованиях и жителях Мирового океана

Учащиеся 8 класса Гимназии № 1 города Владивостока посетили 16 сентября Тихоокеанский филиал государственного научного центра Российской Федерации ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

После ёмкой лекции молодых учёных об основных направлениях деятельности института, рыбохозяйственных исследованиях, школьников провели по залам открытой морской экспозиции,

собранной за практически 100 лет работы ТИНРО.

Денис Курносов, руководитель группы внутривидовой дифференциации лаборатории исследования возраста и роста рыб, отметил значимость работы научных сотрудников НИИ: «Ключевая задача

Института – изучать и знать, сколько рыб живёт в наших морях». Научно обоснованное

представление о запасах водных биоресурсов позволяет принимать взвешенные решения о том,

какой объём рыбы можно вылавливать без нанесения ущерба природе.

Для сбора актуальных данных и прогнозирования ТИНРО ежегодно проводит комплексные научно-исследовательские экспедиции – морские и пресноводные. Последние годы специалисты ТИНРО активно участвуют в проведении исследований в Арктике. В научных группах трудятся ихтиологи, океанологи, гидрохимики, акустики и гидробиологи.

Начальник отдела перспективных разработок и экспертизы ТИНРО Светлана Богачева рассказала о видах планктона, который является основой кормовой базы многих рыб, а также о том, зачем и как учёные его исследуют.

Участие молодых специалистов в экспедициях имеет множество преимуществ: в первую очередь, это возможность погрузиться в рабочую атмосферу, проверить свои знания реальной практикой, разобраться в своих интересах.

Кроме сохранения водных биоресурсов, перед учёными стоят задачи по разработке оптимальных методов выращивания и переработки гидробионтов. Рыбоводством и культивированием объектов марикультуры занимаются обособленные подразделения ТИНРО: инновационный научно-технологический центр марикультуры на о. Попова и «Научно-исследовательская рыбоводная станция в пос. Лучегорск».

Удивительным фактам о морских обитателях тоже уделили время: до прихода в ТИНРО мало кто из учащихся знал о крупнейшей костистой рыбе (обыкновенная луна-рыба, или Mola mola), о самом крупном представителе планктона (медуза), или, например, как по метке отследить путешествия сельдевой акулы.

После лекции Александра Позднякова, заместитель начальника отдела научно-технических фондов, продемонстрировала коллекцию водных гидробионтов и тематические экспозиции, посвящённые истории достижений дальневосточных учёных.

Расширение кругозора и популяризация отраслевой науки среди молодежи входят в число приоритетных задач государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии».

Рыбохозяйственная наука идёт в ногу со временем и динамично развивается. Для исследований учёные активно применяют космические методы зондирования Мирового океана, искусственный интеллект, беспилотные летательные и подводные аппараты, акустическое оборудование, специальные программы накопления и обработки данных. Любознательным, интеллектуальным, инициативным и мыслящим молодым специалистам всегда найдётся достойное место в коллективе ТИНРО.

Учёные ТИНРО представили достижения отраслевой науки в день 85-летия образования Пожарского района

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 14 сентября продемонстрировали результаты работы станции ТИНРО «Научно-исследовательская рыбоводная

в пос. Лучегорск», в рамках выставки достижений Пожарского района, которая была посвящена

85-летию со Дня образования Пожарского района.

В целях популяризации отраслевой науки учёные привезли на Центральную площадь Лучегорска, где проходили мероприятия, посвящённые Дню образования Пожарского района, − аквариум с молодью осетровых, карповых и растительноядных рыб, которых выращивают на рыбоводной станции Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Кандидат биологических наук Дмитрий Амвросов рассказывал всем заинтересованным об истории, целях

и результатах развития пресноводного рыбоводства в Приморье.

Специалисты-рыбоводы рыборазводного цеха ОАО «Приморская ГРЭС» и ТИНРО стояли у истоков зарождения тепловодного рыбоводства в Приморском крае. За 45 лет развития этого направления учёные сделали немало открытий: доказали возможность и перспективность выращивания любой товарной рыбы карповых и осетровых видов в садках на теплых водах Приморской ГРЭС. Они сохранили резервные стада таких редких и ценных видов, как амурский осетр, калуга, черный амурский лещ, окунь-ауха, желтощек, белый амур, белый толстолобик.

Стада карповых, осетровых и хищных рыб сейчас насчитывают около 30 видов, пород и гибридных форм. Разработанные в ТИНРО технологии выращивания этих рыб, посадочный материал пользуются спросом у фермеров и государственных предприятий не только на Дальнем Востоке, но и в западной части России.

Поздравляем Ирину Григорьевну Степаненко с выходом на пенсию!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с выходом на заслуженный отдых Степаненко Ирину Григорьевну – ведущего специалиста лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб. Она посвятила работе в ТИНРО более 50 лет своей жизни.

Длительный стаж работы и такие личные качества, как целеустремлённость и исследовательский энтузиазм, помогли Ирине Григорьевне приобрести бесценный опыт и высокую квалификацию по своему направлению научной деятельности.

И.Г. Степаненко принимала активное участие в морских экспедициях лабораторий гидробиологии и прикладной биоценологии, занималась сбором, обработкой, анализом материалов

по трофологии массовых промысловых рыб дальневосточных морей, а также созданием компьютерной базы данных по питанию гидробионтов Охотского и Берингова морей.

Коллеги искренне уважают и ценят Ирину Григорьевну за преданность научным ценностям, профессионализм, трудолюбие, ответственность и личный вклад в создание дружелюбной и поддерживающей атмосферы в коллективе.

Многолетний труд И.Г. Степаненко, направленный на развитие рыбохозяйственной науки, неоднократно отмечен ведомственными наградами.

В этот прекрасный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Ирине Григорьевне крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения всех надежд и дальнейших успехов!

Пускай заслуженный отдых будет радостным, стабильным, но при этом ярким, интересным, бодрым и активным: ведь пенсия — это чудесная возможность заняться тем, на что постоянно не хватало времени!

Уважаемая Ирина Григорьевна, желаем Вам с теплотой вспоминать о времени работы в ТИНРО, и наслаждаться каждой минутой, уделяя больше времени родным и близким!

Актуальные материалы о крабах, сельди и анадромных рыбах Дальнего Востока

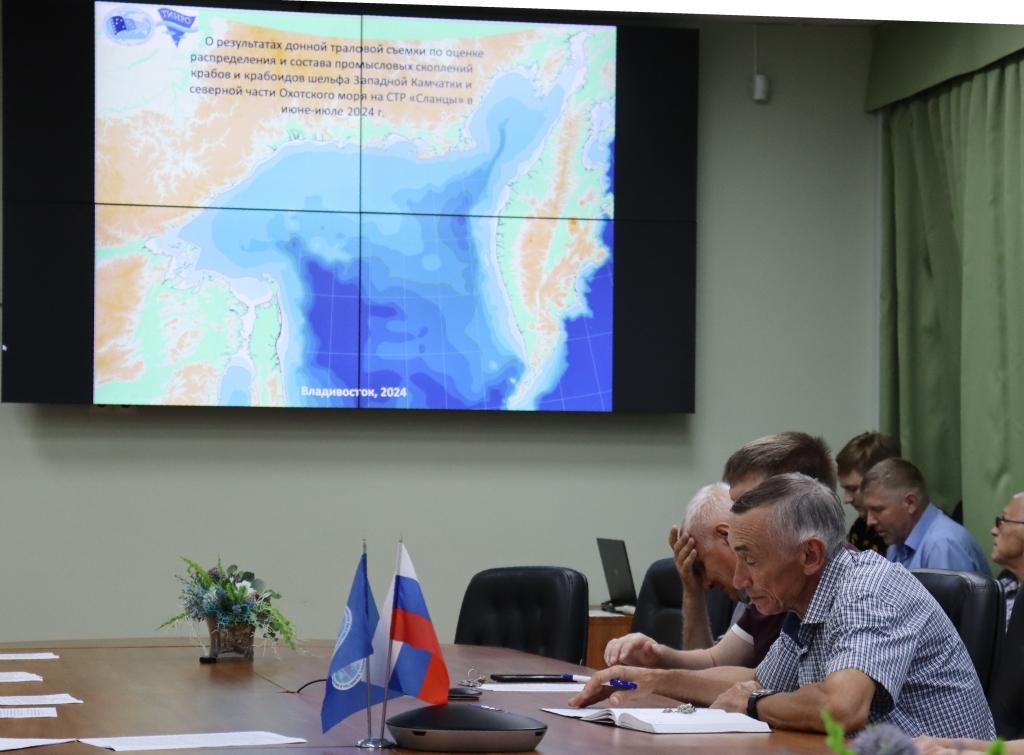

Состоялось расширенное заседание Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»). Научные сотрудники рассмотрели актуальные данные о распределении и составе промысловых скоплений крабов западно-камчатского шельфа, северо-охотоморской подзоны, подготовленный путинный прогноз «Нагульная сельдь – 2024» и научное обоснование прогнозируемого вылова анадромных видов рыб на 2025 год.

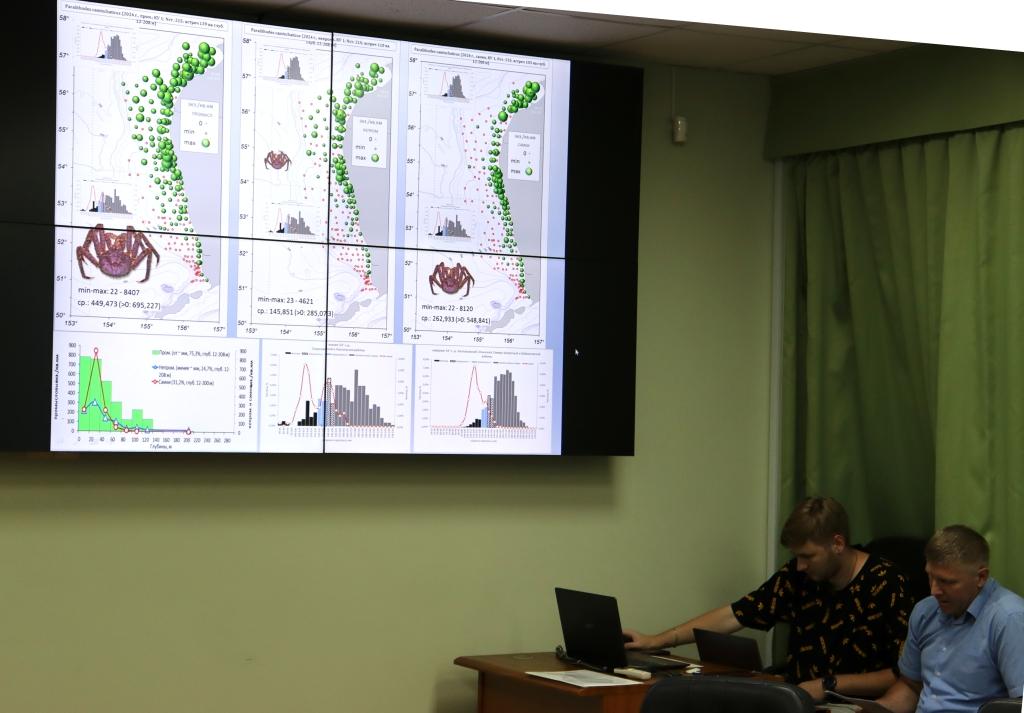

Сектор промысловых ракообразных лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО представил результаты донной траловой съёмки, которая была проведена учёными с целью анализа и оценки распределения и состава промысловых скоплений крабов на шельфе Западной Камчатки и в северной части Охотского моря. В ходе научно-исследовательских работ сделано более 360 донных тралений. Проведённый биоанализ более 41 тыс. гидробионтов позволил собрать материал о величине и видовом составе водных биоресурсов в зоне исследований в летний период.

На шельфе Западной Камчатки из 150 видов беспозвоночных гидробионтов преобладали губки (40% от объёма улова), крабы (28%), голотурии (12%). Среди крабов наиболее широко оказались представлены особи семейства Lithodidae (крабоиды): 5 из 10 отмеченных видов. Основу промысловой биомассы составили камчатский краб и краб-стригун бэрди.

В северной части Охотского моря из 241 видов беспозвоночных наибольший удельный вес зафиксирован так же у губок (49%). Велика доля коралловых полипов (27%) и офиур (9%). Из 8 видов крабов наиболее широко представлены особи семейства Majidae (3 вида) и Lithodidae (2). Основу промысловой биомассы составили краб-стригун опилио и краб равношипый.

Учёные рассмотрели путинный прогноз «Нагульная сельдь – 2024», который был подготовлен научными сотрудниками Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского и Сахалинского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». На основании материалов, собранных дальневосточными учёными, вылов тихоокеанской сельди на 2024 г. установлен в объёме 535,7 тыс. тонн (общая цифра ОДУ и РВ, с учётом корректировок).

В осенне-зимний период 2024 г. промыслом будет осваиваться, в первую очередь, сельдь охотоморской, корфо-карагинской популяций. Также отмечен рост запасов популяций сельди в водах о. Сахалин и Приморского края: в общем запасе Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна их доля невелика, но значима для местных рыбохозяйственных предприятий.

Анализ нагульной путины 2012-2023 гг. демонстрирует, что в 2024 г. ОДУ охотской сельди

(Северо-Охотоморской подзоны) и РВ сельди Западно-Беринговоморской зоны могут быть освоены полностью при условии значительного увеличения количества судов на промысле.

В целом на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов сельди по итогам года может достигнуть 500 тыс. тонн.

В рамках заседания Учёного совета Лаборатория биологических ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ТИНРО представила материалы, обосновывающие прогнозируемый вылов анадромных видов рыб (южной мальмы, кунджи, корюшки азиатской зубастой) на 2025 год.

Поздравляем Дмитрия Юрьевича Амвросова с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем

Дмитрия Юрьевича Амвросова − кандидата биологических наук, начальника станции

«Научно-исследовательская рыбоводная в пос. Лучегорск», увлечённого наукой Учёного

и Человека в высшей степени ответственного, надёжного и самоотверженного!

Придя в рыбное хозяйство сразу после окончания Дальневосточного Государственного Университета (ДВГУ) в 1992 году, Д.Ю. Амвросов работает в отрасли более 30 лет. Сначала − в рыборазводном цеху

ОАО «Приморская ГРЭС», в тесном сотрудничестве со специалистами сектора рыбоводства лаборатории ресурсов пресноводных водоёмов и рыб эстуарных систем ТИНРО, а с 2003 года Дмитрий Юрьевич заведует Лучегорской научно-исследовательской станцией ТИНРО.

Д.Ю. Амвросов достойно и честно прошёл все стадии профессионального становления, принимая участие в культивировании аборигенных и завезённых осетровых рыб, редких, исчезающих видов гидробионтов Амурского бассейна. Область его научных интересов включает исследование вопросов пресноводного рыбоводства (индустриального, прудового, пастбищного), осетроводства, тепловодной аквакультуры. Дмитрий Юрьевич занимается мониторингом рыб, выращиваемых на станции (36 видов, подвидов и гибридов), учётом расхода кормов, расчетом норм кормления гидробионтов, обработкой бонитировочных данных, решением вопросов материально-хозяйственного обеспечения станции.

Благодаря постоянному расширению знаний, приобретению новых навыков и опыта, заботе о команде, он умело управляет станцией «Научно-исследовательской рыбоводная в пос. Лучегорск». Конкретность мышления и максимальная вовлечённость в решение рабочих задач помогают ему ставить чёткие, реалистичные цели и вдохновлять коллег на энергичную и продуктивную деятельность. Посадочный материал и технологии культивирования пресноводных рыб, разработанные учёными ТИНРО, востребованы в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Забайкальском крае, на Сахалине и в западных регионах России.

Системность мышления и целеустремлённость позволили Д.Ю. Амвросову успешно защитить диссертацию «Биологические и продукционные показатели производителей чистых видов и гибридных форм амурских осетровых рыб в условиях тепловодной аквакультуры» на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Он является автором и соавтором 18 научных публикаций и двух патентов.

Коллеги искренне уважают и ценят Дмитрия Юрьевича за преданность научным ценностям, надёжность, мудрость и отзывчивость.

Многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, заслуги Д.Ю. Амвросова в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – медаль «Ветеран рыбного хозяйства России», благодарственные письма Федерального агентства по рыболовству, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРО.

В этот прекрасный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Дмитрию Юрьевичу крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения всех надежд и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Вышел в свет путинный прогноз промысла пелагических рыб на 2024 год

Учёные Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») сформировали прогнозируемый сценарий развития промысла пелагических рыб (сардины, сайры, скумбрии) и тихоокеанского кальмара.

В отделе бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промыслов ТИНРО, при участии коллег из лабораторий изучения морского периода жизни лососей и перспективных орудий промысла, промысловой океанографии, общей технологии и стандартизации, обоснования новых проектов и программ, подготовлен путинный прогноз вылова пелагических гидробионтов северо-западной части Тихого океана.

Он включает анализ и прогноз метеорологических условий, океанологического режима в районах основного промысла, оценку современного состояния запасов и обоснование прогноза динамики основных показателей промысловой обстановки в течение путины 2024 г.

При существующем уровне запасов пелагических рыб рекомендованный вылов (РВ) сайры для исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России на 2024 г. установлен в размере 90 тыс. т, для сардины-иваси – 485 тыс. т, для скумбрии – 240 тыс. т. Запасы сайры в северо-западной части Тихого океана в последние годы подвержены флюктуациям и находятся на среднем уровне.

Сардина-иваси с 2014 г. наращивает свою численность и биомассу. Что касается скумбрии, то её численность в 2023 году снизилась практически на 50% по сравнению со средним уровнем последних лет.

Величина запаса тихоокеанского кальмара находится на сравнительно низком уровне, поэтому в 2024 г. крупных подходов в прикурильские и япономорские воды российской ИЭЗ не ожидается.

Научно-информационное обеспечение промысла пелагических объектов востребовано непосредственно капитанами добывающих судов: оно способствует повышению эффективности промысловых операций, сокращению времени поиска концентраций промысловых гидробионтов, стимулирует расширение границ промыслового района, продлевает сроки путины.

На пелагической путине 2024 г. находится группа научных сотрудников ТИНРО, которая обеспечивает мониторинг условий формирования промысловых скоплений, участвует в работе штаба объединённой пелагической экспедиции.

Материалы прогноза, предназначенные для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков и широкого круга специалистов рыбной отрасли, будут направлены

в профильные учреждения в ближайшее время.

Справочно:

На 8 сентября 2024 г. нарастающий вылов сардины-иваси увеличился к показателю аналогичного периода 2023 г. (152,3 тыс. т) на 49%, − и составил 227,3 тыс. т.

В то же время, нарастающий вылов скумбрии уменьшился к уровню аналогичного

периода 2023 г. (9,0 тыс. т) на 74%, − и составил 2,3 тыс. т.