pavlikov

ТИНРО принял участие в акции «Собери ребёнка в школу»

В преддверии первого сентября коллектив ТИНРО внёс свой вклад в реализацию ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: на собранные средства были приготовлены сертификаты для приобретения школьных принадлежностей.

Цель этой всероссийской инициативы – оказание адресной помощи в подготовке к началу нового учебного года детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО, многодетных семей.

На протяжении 100 лет ТИНРО способствует не только укреплению отечественной рыбохозяйственной науки, обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, но и реализации социальных проектов, значимых для всестороннего развития нашего региона.

28 августа в приморском региональном отделении партии «Единая Россия» заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») к.б.н. Алексей Байталюк вручил представителям семей Владивостока 10 сертификатов на приобретение школьных принадлежностей и поздравил ребят,

их родителей с наступающим Днём знаний, пожелал им хороших учителей, удачи и успехов.

В кратком напутствии он подчеркнул: «Главная задача в получении образования – сохранять глубокий и искренний интерес к тому, что изучаешь. Всестороннее развитие человека предполагает равное внимание

к каждому аспекту: как в интеллектуальной сфере, приобретении новых знаний, − так и в области физической подготовки, ведения здорового образа жизни, формировании характера, социальных навыков».

Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» традиционно проводится при поддержке Думы города Владивостока. Среди ключевых организаторов – Председатель Думы А.П. Брик, депутат А.А. Володин.

Важно прикладывать усилия, чтобы все дети имели возможность учиться и развивать свои способности.

Наука без границ: устойчивость международного сотрудничества

Вне зависимости от ситуации на мировой арене, Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») активно участвует в системном и конструктивном научно-техническом сотрудничестве по линии рыбохозяйственных исследований.

Научные сотрудники формируют основу российских делегаций для работы в рамках многосторонних научных организаций (например, Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана, Организации по морским наукам в северной части Тихого океана, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Международной китобойной комиссии), двусторонних межправительственных комиссий.

Важным направлением является взаимодействие с зарубежными научно-исследовательскими институтами, среди которых: Китайская академия наук, Китайская академия рыбохозяйственных наук, Национальный институт рыбохозяйственных наук Республики Корея (NIFS), Институты Агентства по рыбохозяйственным исследованиям и образованию Японии (FRA), Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), научные организации других стран.

Совещания, конференции, обмен мнениями, учёными и специалистами способствуют укреплению конструктивного доверительного диалога, расширению профессионального кругозора и прикладных аспектов отраслевой науки, а также представлению интересов и развитию отечественного рыбохозяйственного комплекса.

С начала августа специалисты ТИНРО на НИС «Владимир Сафонов» проводят научно-исследовательские работы по визуальному учёту морских млекопитающих Охотского моря, в рамках многолетнего двустороннего российско-японского сотрудничества и взаимодействия с Научным комитетом Международной китобойной комиссии.

Основная цель экспедиции – актуализация информации о распределении и численности морских млекопитающих.

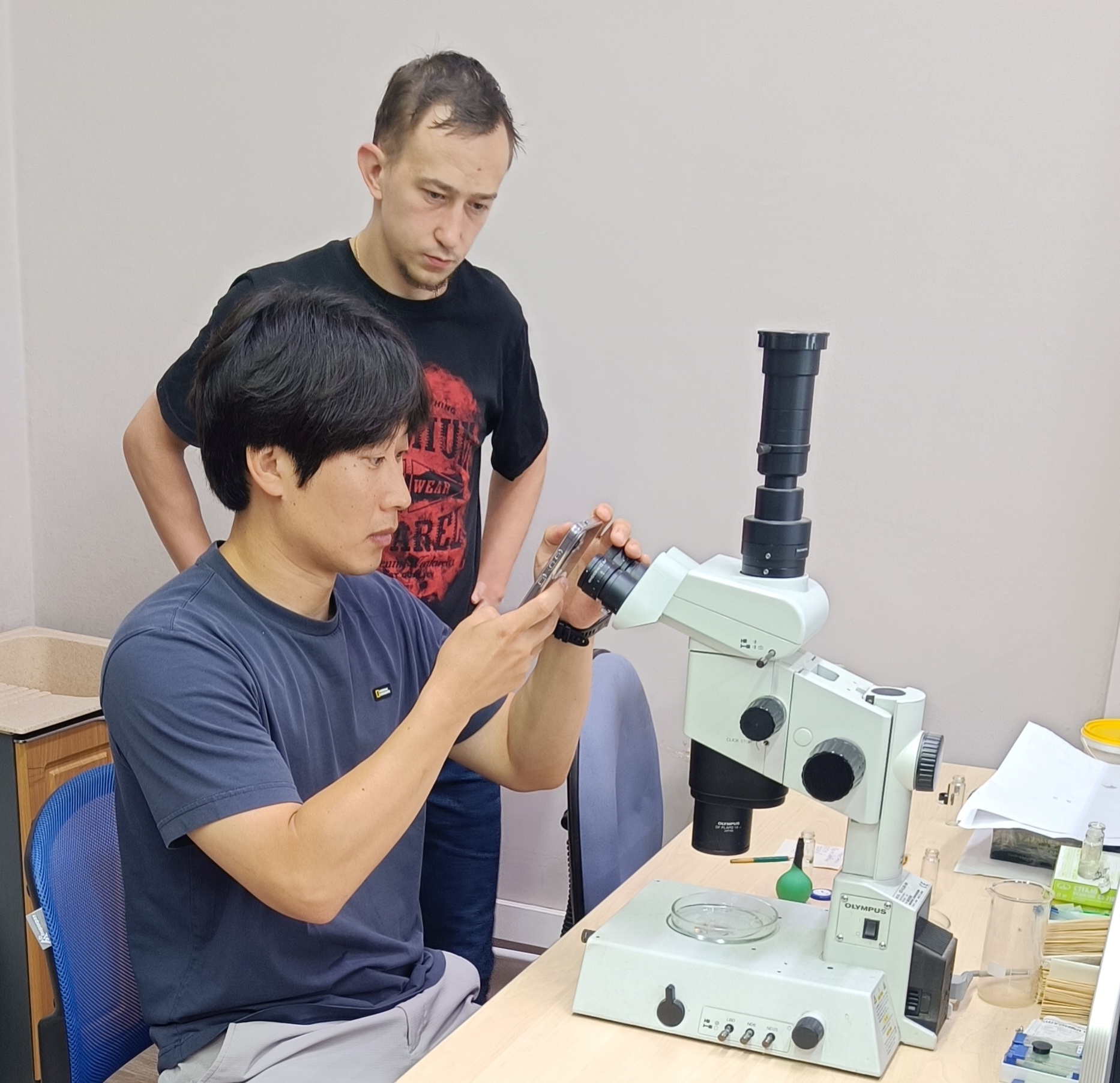

В ходе реализации программы научного обмена по линии российско-корейского сотрудничества в области рыбного хозяйства в Японском море, с 12 по 25 августа Владивосток посетил научный сотрудник Национального института рыбохозяйственных наук Республики Корея (NIFS) – доктор наук г-н Мэнг. За время пребывания он выходил с российскими коллегами в Уссурийский и Амурский заливы для проведения океанологических, гидроакустических исследований, включая поиск скоплений различных видов рыб, ознакомился с рабочими процессами лабораторий гидроакустики, промысловой океанографии, минтая и сельди. Кроме того, д-р Мэнг с интересом осмотрел открытую экспозицию ТИНРО, которая посвящена вековой истории Института.

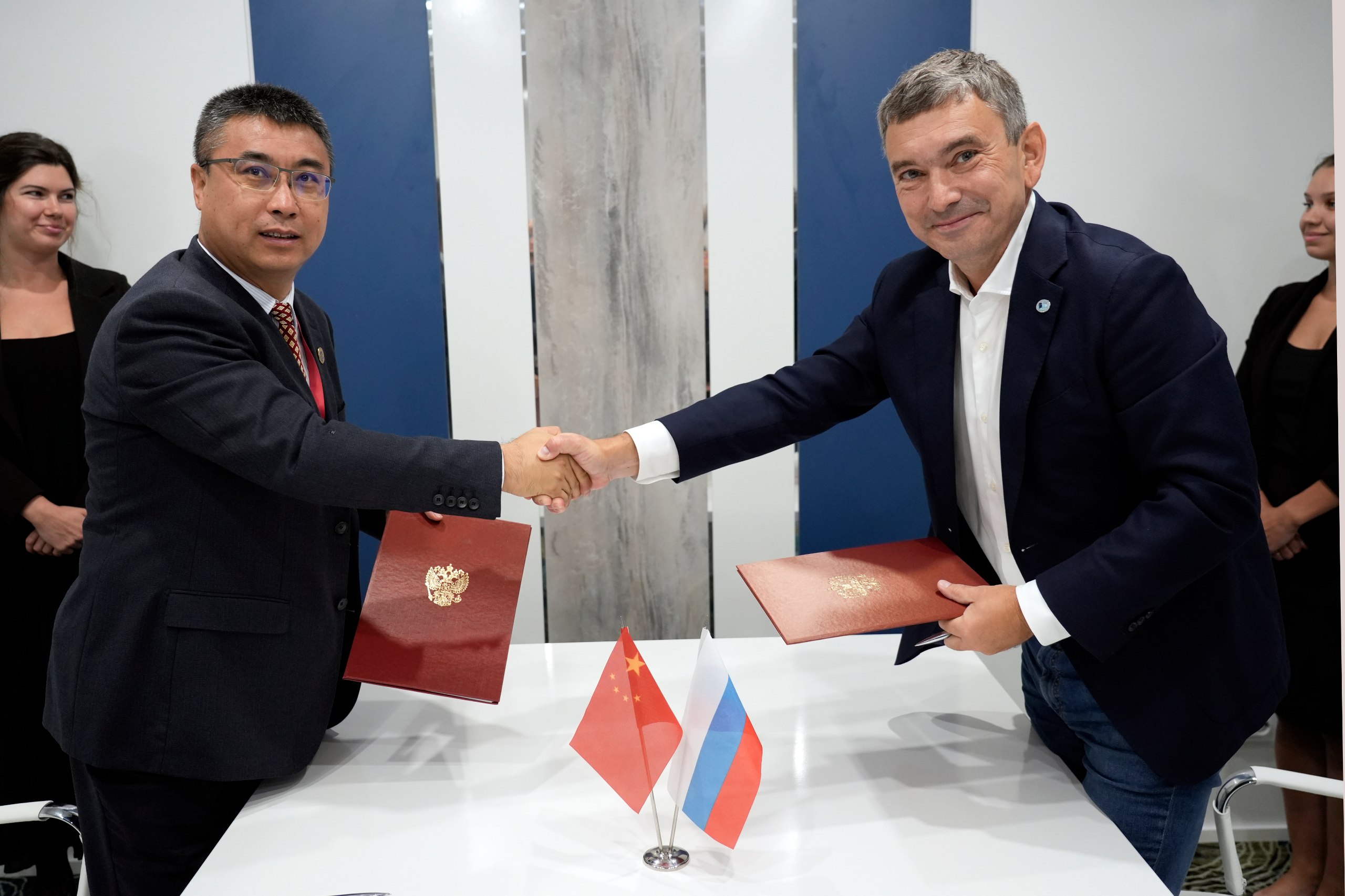

В рамках Восточного Экономического Форума 2024 года было подписано двустороннее Соглашение между ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и Институтом океанологии Китайской академии наук (ИО КАН) об организации Российско-Китайской совместной лаборатории по морским наукам. В рамках реализации этого проекта уже получены конкретные результаты. (1) На основе собственных разработок и консультаций со специалистами ИО КАН

(г. Циндао, КНР) в ТИНРО была выращена рассада ундарии, из которой получено около 100 тонн сырца на двух марикультурных площадках Приморского края. Водоросль заморожена, проводится отработка технологии её переработки в целях производства питательной продукции. (2) В совместной статье авторов ИО КАН и ТИНРО опубликованы результаты генетического анализа нескольких географических популяций ламинарии Saccharina cichorioides. Учёные доказали существование двух генетически различающихся группировок ламинарии, необходимость учёта этого фактора при искусственном разведении бурой водоросли.

В планах Лаборатории – разработка технологий воспроизводства, выращивания различных гидробионтов и другие прикладные направления сотрудничества.

В контексте многолетнего сотрудничества, выстроенного российскими учёными с зарубежными коллегами, ясно, что наука не имеет границ, а Мировой океан, полный до сих пор бесчисленных тайн, объединяет людей.

Учёные ТИНРО продолжают обследовать нерестилища лососей на Чукотке

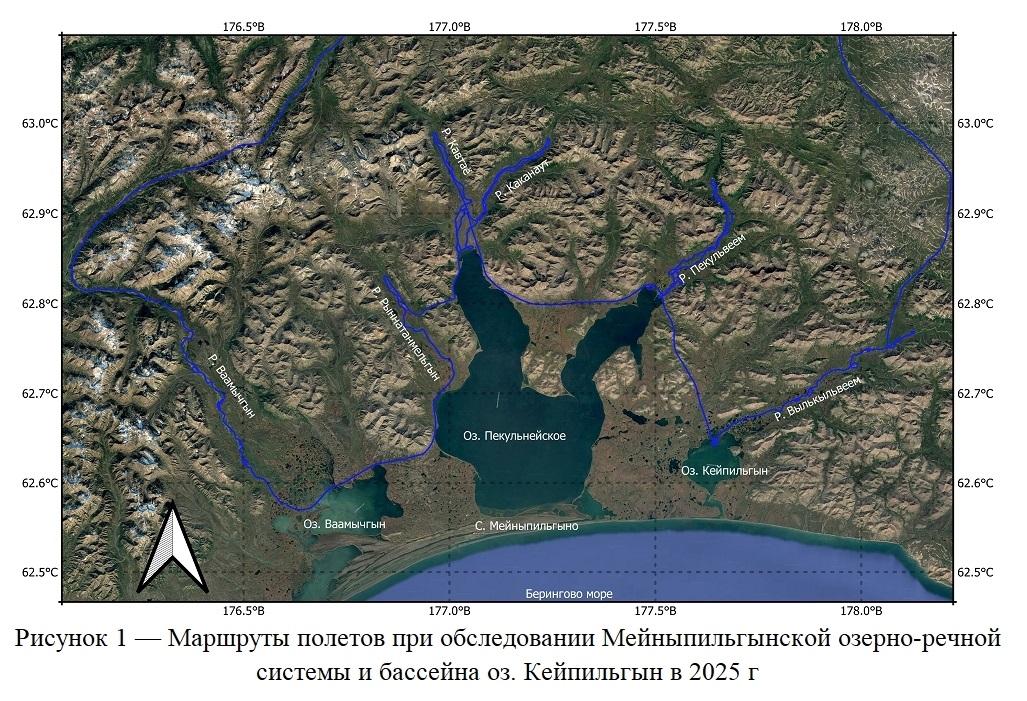

21 августа специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») провели авиамониторинг нерестилищ тихоокеанских лососей в реках, относящихся к бассейну Мейныпильгынской озерной системы и бас. оз. Кейпильгын (Чукотский автономный округ).

В 2025 г. количество лётных часов по исследованию основных нерестилищ тихоокеанских лососей на территории Чукотского автономного округа увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущими годами. Интенсивность научно-исследовательских работ ТИНРО в регионе возросла, с учётом того, что изучение водных биологических ресурсов в восточном секторе Арктической зоны России является важным стратегическим направлением комплексного подхода к сохранению и рациональному использованию региональных экосистем.

Результаты авиамониторинга в августе 2025 г.:

Общее количество нерки, зашедшей в бассейн оз. Кэйпильгын, составило практически 10 тыс. особей.

В Мейныпильгынской озерно-речной системе общая оценка численности производителей нерки составила около 197 тыс. особей. Нерестилища заполнены на 90-100% от оптимума.

Численность учтённой кеты в озерно-речной системе − около 300 особей.

Количество горбуши оценено на уровне 500 особей.

Собранные данные необходимы для прогнозирования подходов тихоокеанских лососей на будущие годы.

В зону обследования вошли: р. Велькильвеем (бас. оз. Кейпильгын), реки Пекульвеем, Каннаут, Кавтаё, Раннатанмельгын (бас. оз. Пекульнейское), р. Ваамычгын (бас. оз. Ваамычгын) (рис. 1).

Протяженность района исследования составила 360 км. Также в транзитной зоне по пути следования был обследован правый приток р. Туманская (Мейныльвегыргын) и р. Гытгыпокыткынваам – бас. оз. Майниц.

Озерно-речная система Майныпильгыно расположена в северных отрогах Корякского нагорья. Морфология рассматриваемого района обусловлена орографическими особенностями нагорья. Поскольку питание водной системы преимущественно снегово-дождевое, гидрологический режим тесно связан с климатическими условиями и, в первую очередь, количеством выпадающих осадков, обеспечивающих грунтовое питание рек. Относительно стабильные климатические условия, сформированные в приморском районе морским муссонным климатом, а также геоморфологические особенности речного бассейна (гористая местность), способствуют формированию нерестовых стаций тихоокеанских лососей. Наиболее крупной из них является популяция нерки. Помимо нерки в реках, впадающих в озера, нерестится кета, а также горбуша, кижуч.

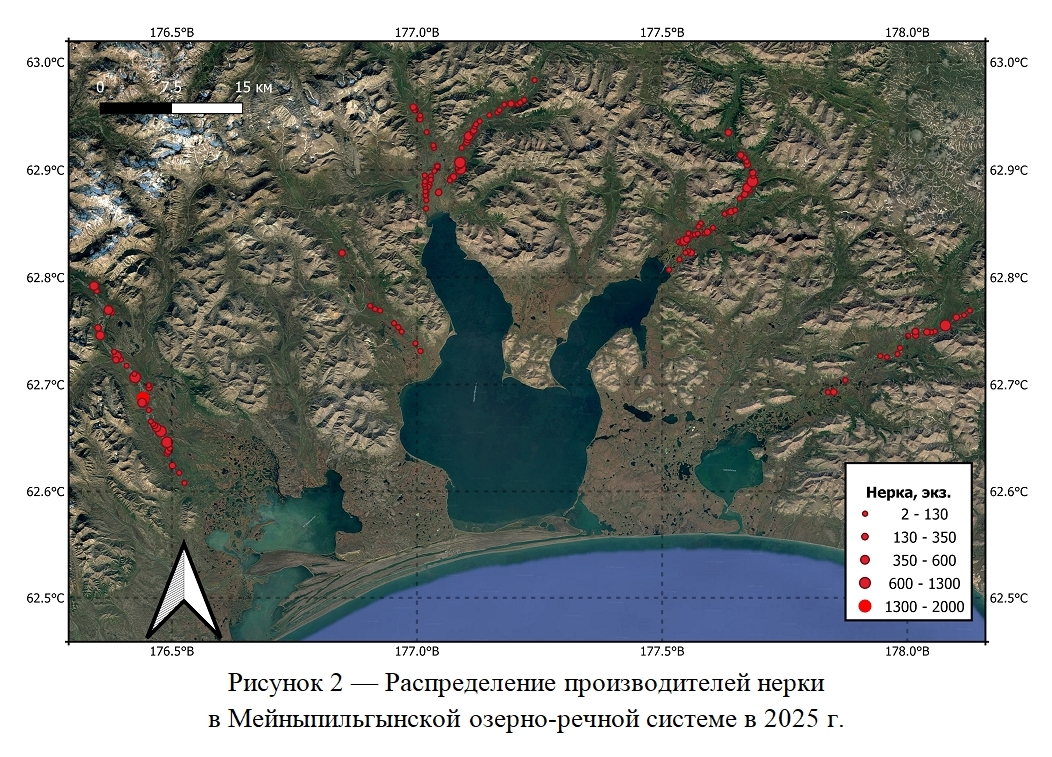

По результатам научно-исследовательских работ, общее количество нерки, зашедшей в бассейн оз. Кэйпильгын, составило 9,7 тыс. рыб. Наиболее плотные нерестовые скопления рыбы отмечены в среднем течении, от места слияния с р. Асалькамвеем и ниже (рис. 2).

Отнерестившихся рыб (снёнки) практически не обнаружено, основная масса рыб приступила к нересту. При этом на некоторых участках отмечены замытые гнезда, соответственно, часть производителей отнерестилась ранее.

В Мейныпильгынской озерно-речной системе общая оценка численности производителей нерки составила около 197 тыс. рыб. Нерестилища заполнены на 90-100% от оптимума.

Основная часть нерки зафиксирована в р. Пекульвеем, впадающей в одноименный залив (северо-восточная часть озера).

Оз. Ваамычгын имеет четыре основных притока: р. Чичельвеем, р. Вапаваам, р. Ваамычгын и р. Янранайвеем. Аэровизуальные работы проводили в р. Ваамычгын, где расположены основные нерестилища в бассейне (рис. 2).

На момент обследования нерестилищ Мейныпильгинской озерно-речной системы производители нерки сформировали нерестовые скопления от нескольких десятков до нескольких сотен рыб, реже численность скоплений достигала одной-двух тысяч особей (рис. 3).

Активная фаза нереста также наблюдалась в оз. Подарок (бас. р. Пекульвеем) (рис. 4).

Наряду с нерестующими особями в верхней и средней части р. Пекульвеем, в нижнем течении реки отмечено несколько скоплений транзитной «свежей» нерки без заметных брачных изменений. Также группа свежей нерки отмечена в северо-восточной части Пекульнейского залива. В долевом соотношении на свежую нерку в р. Пекульвеем приходится около 30%.

Остальная часть рыб (70%), с ярко выраженными брачными изменениями, активно участвует в нересте. При этом снёнки и отнерестившейся нерки в водоёме практически не встретилось. Это может свидетельствовать о том, что в реке нерестится несколько волн производителей, между которыми, проходит время достаточное для утилизации хищниками отнерестившихся и умерших особей. При этом «старые» гнезда отчётливо различимы.

В реках Каканаутского залива, в частности, в р. Каканаут, отмечено до 30% «потёртой» рыбы, т.е. той, которая уже длительное время принимает участие в нересте и имеет на теле повреждения кожного покрова. Причем доля такой рыбы в притоке Кавтаё (Каутаваам) меньше – до 10% (рис. 5).

В верхнем течении рек расположены довольно многочисленные нерестовые бугры, уже оставленные производителями. Очевидно, что здесь первая волна захода была относительно более многочисленной по сравнению с реками Пекульнейского залива.

В бассейне р. Ваамычгын основная масса производителей в завершающей фазе нереста или уже завершила нерест. Особи нерки равномерно распределены по водоёму в среднем течении. В верхнем течении распределение нерки носит прерывистый характер: значительное количество особей отмечено в трёх обособленных нерестилищах. Практически вся рыба была распределена на гнездах и имела потертости кожных покровов (рис. 6).

Численность учтённой кеты в озерно-речной системе не превысила 300 особей.

Количество горбуши оценено на уровне 500 особей.

В притоке р. Туманская (р. Мейныльвегыргын) в небольшом количестве отмечены (30-50 экз.) уже покинутые гнезда горбуши, а также кета в завершающей стадии нереста (около 300 экз.).

В устье р. Гытгыпокыткынваам отмечена примерно 1000 особей нерки, мигрирующей из оз. Майниц к нерестовым участкам р. Гытгыпокыткынваам.

Участие ТИНРО в рабочей встрече Русского географического общества

19 августа 2025 года заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») Алексей Байталюк принял участие в совместной рабочей встрече по созданию Российско-Китайского экспедиционного туристского центра Русского географического общества на базе ПКО РГО-ОИАК и развитию международного трансграничного сотрудничества в рамках мемориального маршрута «Красный Туманган».

Основная цель – обсуждение тематического наполнения проекта, дальнейших этапов экспедиционных исследований.

Рабочая группа «Туманганский путь» была создана на базе Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края (ПКО РГО-ОИАК). В её задачи входят разработка и реализация проектов в области международного сотрудничества, туризма, науки и экологии в регионе реки Туманная (Туманган) в российско-китайско-северокорейском трёхграничье и сопредельных территориях.

«Туманганский путь» представляет собой трёхсторонний международный проект, участниками которого выступают Россия, Китай и КНДР. Его реализация создаёт условия для выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ по туризму, и как следствие, будет способствовать укреплению международных отношений, созданию инфраструктуры и увеличению турпотоков. В основе проекта − трансграничный международный туризм

и морская экономика.

Русскому географическому обществу - 180 лет

Поздравляем Льва Николаевича Бочарова с юбилеем!

Коллектив ТИНРО от всей души поздравляет с юбилеем Бочарова Льва Николаевича —

доктора технических наук, профессора, советника президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ),

который на протяжении 20 лет успешно возглавлял ТИНРО-Центр!

Л.Н. Бочаров посвятил рыбохозяйственной отрасли более 45 лет жизни.

Это авторитетный учёный с твёрдой жизненной позицией, известный своей принципиальностью в вопросах рационального использования и управления водными биологическими ресурсами Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на основе государственных интересов и федеральной правовой базы.

В ТИНРО Лев Николаевич пришёл в 1979 году — после окончания физико-математического факультета Дальневосточного государственного университета, работы в ДВГУ, аспирантуры Дальневосточного отделения Академии наук, защиты кандидатской диссертации «Математическая модель оперативного прогнозирования промысловой обстановки».

Л.Н. Бочаров являлся одним из основателей нового научного направления комплексного анализа и прогнозирования состояния системы «окружающая среда – морские биологические объекты». Основной областью его научных интересов были разработка космических и авиационных методов исследования океана, создание информационных систем банков данных, моделирование морских экосистем, проблемы промыслового прогнозирования, промышленного рыболовства и гидроакустики.

В 1994 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук «Информационная технология краткосрочного промыслового прогнозирования».

В 1995 году Лев Николаевич был избран членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук.

В результате симбиоза глубоких знаний, интуиции и увлечённости исследователя Л.Н. Бочаровым самостоятельно и совместно с соавторами подготовлено более 120 научных работ, монографий, свыше 10 патентов.

В крайне тяжёлый для ТИНРО период внутренней реорганизации 1997 года Лев Николаевич был назначен директором Института.

За 20 лет на этом ответственном посту он вместе с группой коллег-единомышленников сохранил институт, коллектив отраслевых учёных, выступил с инициативой формирования у ТИНРО собственного научно-исследовательского флота и успешно реализовал её, укрепил репутацию ТИНРО как одного из крупнейших научных рыбохозяйственных НИИ страны и Азиатско-Тихоокеанского региона.

При Л.Н. Бочарове были оснащены современным оборудованием лаборатории, модернизированы научно-технические фонды, а для улучшения здоровья сотрудников был создан тренажёрный зал, функционировали стоматологический, физиотерапевтический кабинеты, отдельная столовая.

Ещё одним новаторским решением Л.Н. Бочарова стала оптимизация планирования и организации научного процесса на Дальнем Востоке на основе комплексных целевых программ.

Также он внёс существенный вклад в научное обеспечение и развитие биотехнологического производства объектов марикультуры в Приморском крае.

Л.Н. Бочаров на протяжении многих лет отстаивал интересы отечественной рыбохозяйственной науки и российского рыболовства на международной площадке: он представлял Российскую Федерацию в Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES) в качестве национального делегата России, являлся вице-президентом Управляющего совета этой международной организации, возглавлял российские научные делегации на международных переговорах и конференциях по проблемам рыболовства.

Л.Н. Бочаров пользуется заслуженным уважением в научном сообществе. При его участии аспирантура ТИНРО-Центра была расширена до 12 специальностей,

а под его непосредственном руководством было защищено более 5 диссертаций, в том числе докторских.

Лев Николаевич принимал активное участие в работе учёного и редакционно-издательского советов ТИНРО-Центра, организации публикации научных трудов «Известия ТИНРО», был членом редколлегии журнала ФАР «Вопросы рыболовства».

В настоящее время Л.Н. Бочаров вносит значимый вклад в деятельность авторитетного отраслевого объединения — Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров.

Коллеги искренне уважают Л.Н. Бочарова за профессионализм, честность, надёжность, открытость, преданность научным ценностям и самоотверженный труд.

Безупречный труд и достижения Л.Н. Бочарова в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», нагрудный знак «Почётный работник рыбного хозяйства России» и другие.

В этот день единомышленники, ученики, последователи Л.Н. Бочарова от всего сердца желают юбиляру крепкого здоровья, стабильности, океана позитивной энергии, дальнейших успехов!

Пусть тепло и уют домашнего очага всегда придают сил и оптимизма, а родные и близкие окружают заботой и вниманием!

С юбилеем, дорогой Лев Николаевич!

16 августа 2025 года исполняется 100 лет со дня основания ТОНС - ТИРХ - ТИНРО

Учёные ТИНРО соберут информацию о распределении и численности морских млекопитающих

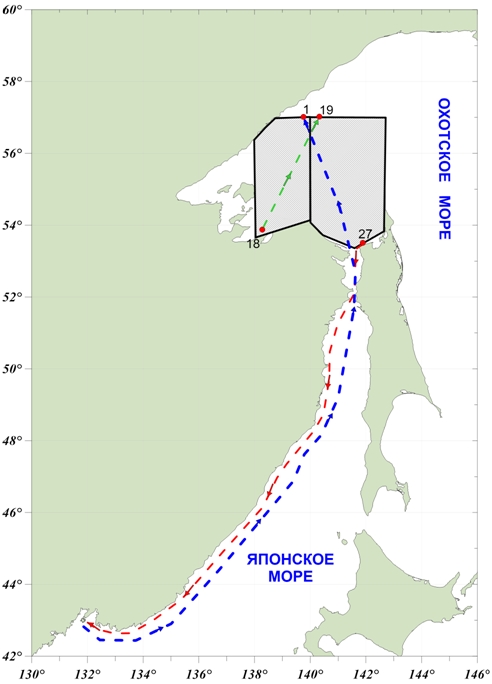

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») проводят научно-исследовательские работы по визуальному учёту морских млекопитающих в северо-западной части Охотского моря

с 8 августа по 6 сентября на НИС «Владимир Сафонов».

Основная цель экспедиции − получение информации о распределении и численности морских млекопитающих

в водах Охотского моря.

С борта судна сотрудники ТИНРО по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) осуществляют визуальное наблюдение за составом и численностью встреченных группировок морских млекопитающих, фиксируя их видовой и численный состав, пространственное распределение, выполняют фотосъёмку обнаруженных животных для пополнения фотокаталога, отмечают другие необходимые биологические параметры объектов изучения.

Визуальный судовой учёт является одним из основных методов изучения морских млекопитающих, их биологии и экологии.

Маршрут следования рыболовного судна «Владимир Сафонов» в район работ (синяя пунктирная линия),

перемещения в районе работ (зеленая пунктирная линия) и переход обратно (красная пунктирная линия)

в августе-сентябре 2025 года

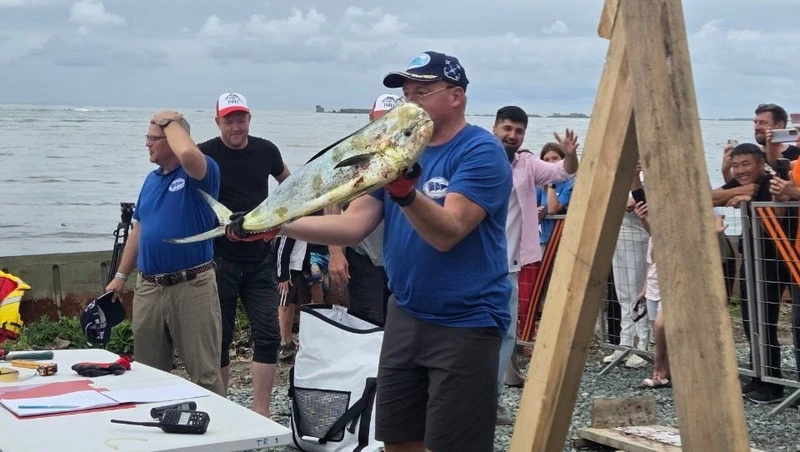

ТИНРО принял активное участие в организации Дня сахалинского тунца

На прошедших выходных, 9 и 10 августа в г. Невельске на юго-западе Сахалинской области состоялся третий рыболовно-гастрономический фестиваль «День сахалинского тунца».

Ключевым событием стали соревнования по ловле тунца, японской лакедры и других экзотических рыб.

Мероприятие ориентировано на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию спортивной и любительской ловли рыбы, соблюдения принципов спортивного рыболовства.

В работе судейской коллегии приняли непосредственное участие заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), к.б.н. Алексей Байталюк и заместитель руководителя ТИНРО, к.б.н. Александр Буслов. Собранные данные будут использованы в дальнейшем изучении тропических видов водных биологических ресурсов для нужд любительского рыболовства и рыбохозяйственной науки.

В соревнованиях состязалось 13 экипажей из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Приморского края, Москвы, Республики Кипр.

Результативный улов зафиксирован у всех участников.

По итогам двух дней соревнований победу одержала сахалинская команда «Василиса», которая продемонстрировала наилучший результат: общий вес улова составил 218,3 кг.

На втором месте оказалась команда Sharks (Сахалин).

Третье место взяла команда «Водник» (г. Владивосток).

Самый крупный тунец весом 28,1 кг. был добыт командой Golden fish (Москва).

Для участников и гостей фестиваль стал отличной площадкой для погружения в увлекательный процесс

морской рыбалки и для обмена опытом.

Справочно:

День тунца впервые состоялся на Сахалине в октябре 2023 года. С тех пор этот масштабный фестиваль, в ходе которого рыбаки любители превращают своё хобби в настоящее приключение, проводится ежегодно.

С учётом потепления северной части Японского моря, в водах Приморья и западного Сахалина встречается тунец четырёх видов: восточный тунец (синеперый тунец, Thunnus orientalis); полосатый тунец (Katsuwonis pelamis); восточная пеламида (Sarda orientalis); макрелевый тунец (Auxis thazard).

Учёные ТИНРО прогнозируют сохранение тенденции на глубокое проникновение в районы южного, среднего побережья Приморья и юго-западного Сахалина субтропических вод, в которых и складываются благоприятные условия для формирования скоплений тунцов в период нагульных миграций массовых пелагических рыб и кальмаров летом и осенью.

Фото: Sakh.online

Фото: Sakh.online

Итоги научно-исследовательских работ на НИС «Зодиак»

На расширенном заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») был рассмотрен рейсовый отчёт о проведении комплексных научно-исследовательских работ в северо-западной части Японского моря (подзона Приморье) на НИС «Зодиак».

В апреле-июне 2025 г. учёные ТИНРО изучили состояние запасов промысловых крабов (камчатского, синего, колючего, четырёхугольного волосатого, краба-стригуна-опилио) на шельфе подзоны Приморье северо-западной части Японского моря, выполнили 198 ловушечных станции в интервале глубин от 13 до 207 м.

Основные итоги анализа данных ловушечной съёмки:

Отмечена положительная динамика промысловой численности камчатского, синего, колючего и четырёхугольного волосатого крабов. При этом тенденция более выражена в районах северо-западной части Татарского пролива (к северу от м. Золотой). По мнению учёных, можно подчеркнуть результативность своевременно введённых в 2021 г. ограничений промышленной добычи краба камчатского и краба синего в подзоне Приморье.

Вместе с тем, выявлено снижение промыслового запаса краба-стригуна опилио. Существенное сокращение его численного наблюдалось в центральных и северных районах Татарского пролива. Специалисты связывают этот факт с передислокацией добывающего флота из южных районов подзоны Приморье – в северные, где в настоящее время сосредоточен промысле краба-стригуна.