Показать содержимое по тегу: ТИНРО

ТИНРО принял участие в акции «Собери ребёнка в школу»

В преддверии первого сентября коллектив ТИНРО внёс свой вклад в реализацию ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: на собранные средства были приготовлены сертификаты для приобретения школьных принадлежностей.

Цель этой всероссийской инициативы – оказание адресной помощи в подготовке к началу нового учебного года детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО, многодетных семей.

На протяжении 100 лет ТИНРО способствует не только укреплению отечественной рыбохозяйственной науки, обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, но и реализации социальных проектов, значимых для всестороннего развития нашего региона.

28 августа в приморском региональном отделении партии «Единая Россия» заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») к.б.н. Алексей Байталюк вручил представителям семей Владивостока 10 сертификатов на приобретение школьных принадлежностей и поздравил ребят,

их родителей с наступающим Днём знаний, пожелал им хороших учителей, удачи и успехов.

В кратком напутствии он подчеркнул: «Главная задача в получении образования – сохранять глубокий и искренний интерес к тому, что изучаешь. Всестороннее развитие человека предполагает равное внимание

к каждому аспекту: как в интеллектуальной сфере, приобретении новых знаний, − так и в области физической подготовки, ведения здорового образа жизни, формировании характера, социальных навыков».

Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» традиционно проводится при поддержке Думы города Владивостока. Среди ключевых организаторов – Председатель Думы А.П. Брик, депутат А.А. Володин.

Важно прикладывать усилия, чтобы все дети имели возможность учиться и развивать свои способности.

Наука без границ: устойчивость международного сотрудничества

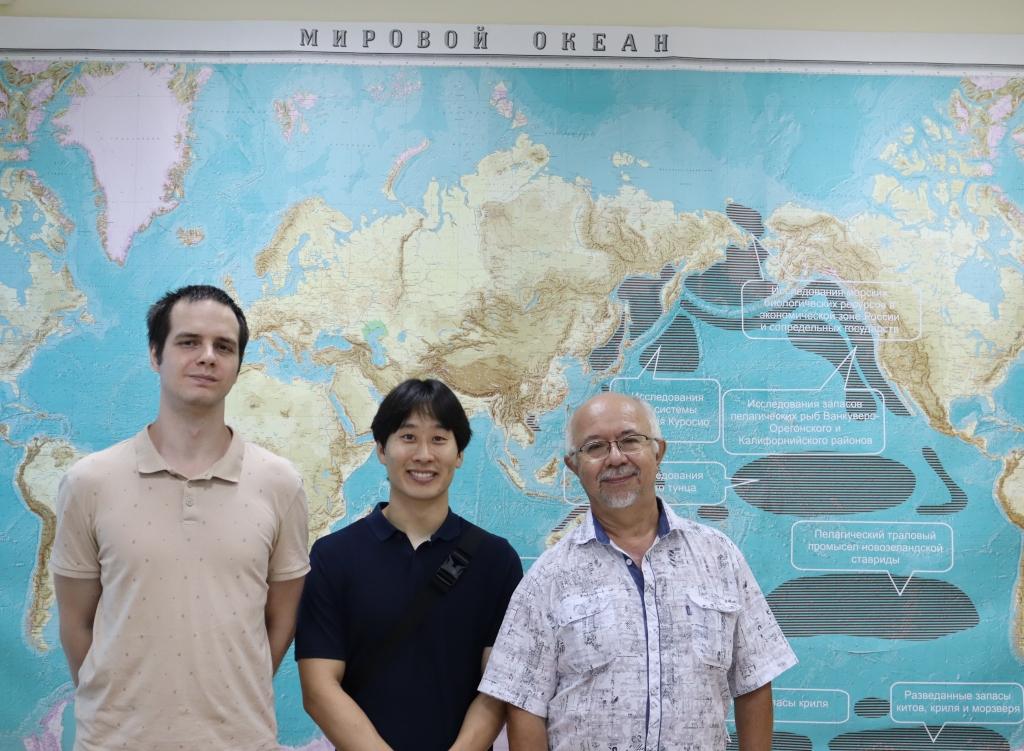

Вне зависимости от ситуации на мировой арене, Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») активно участвует в системном и конструктивном научно-техническом сотрудничестве по линии рыбохозяйственных исследований.

Научные сотрудники формируют основу российских делегаций для работы в рамках многосторонних научных организаций (например, Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана, Организации по морским наукам в северной части Тихого океана, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Международной китобойной комиссии), двусторонних межправительственных комиссий.

Важным направлением является взаимодействие с зарубежными научно-исследовательскими институтами, среди которых: Китайская академия наук, Китайская академия рыбохозяйственных наук, Национальный институт рыбохозяйственных наук Республики Корея (NIFS), Институты Агентства по рыбохозяйственным исследованиям и образованию Японии (FRA), Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), научные организации других стран.

Совещания, конференции, обмен мнениями, учёными и специалистами способствуют укреплению конструктивного доверительного диалога, расширению профессионального кругозора и прикладных аспектов отраслевой науки, а также представлению интересов и развитию отечественного рыбохозяйственного комплекса.

С начала августа специалисты ТИНРО на НИС «Владимир Сафонов» проводят научно-исследовательские работы по визуальному учёту морских млекопитающих Охотского моря, в рамках многолетнего двустороннего российско-японского сотрудничества и взаимодействия с Научным комитетом Международной китобойной комиссии.

Основная цель экспедиции – актуализация информации о распределении и численности морских млекопитающих.

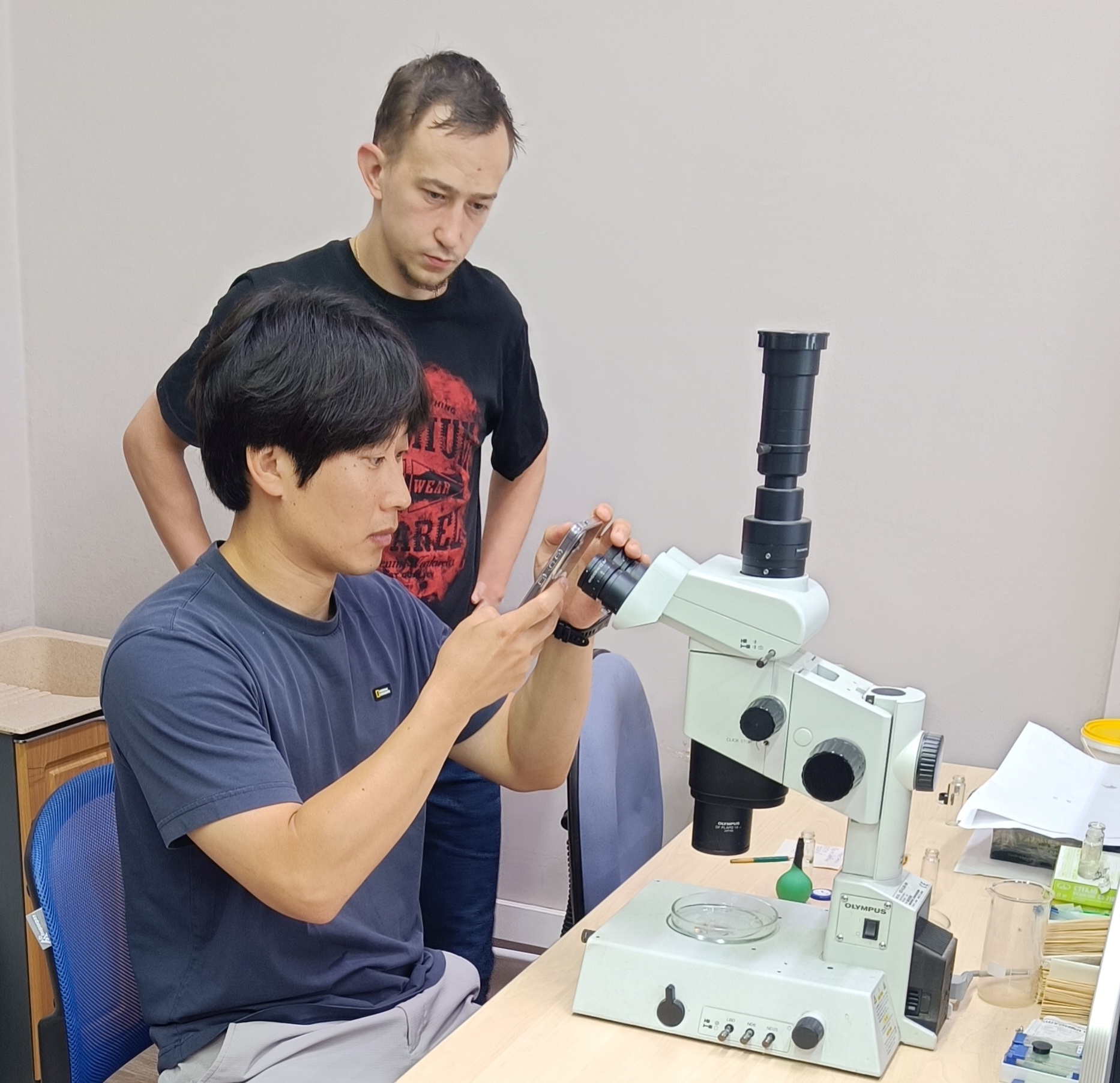

В ходе реализации программы научного обмена по линии российско-корейского сотрудничества в области рыбного хозяйства в Японском море, с 12 по 25 августа Владивосток посетил научный сотрудник Национального института рыбохозяйственных наук Республики Корея (NIFS) – доктор наук г-н Мэнг. За время пребывания он выходил с российскими коллегами в Уссурийский и Амурский заливы для проведения океанологических, гидроакустических исследований, включая поиск скоплений различных видов рыб, ознакомился с рабочими процессами лабораторий гидроакустики, промысловой океанографии, минтая и сельди. Кроме того, д-р Мэнг с интересом осмотрел открытую экспозицию ТИНРО, которая посвящена вековой истории Института.

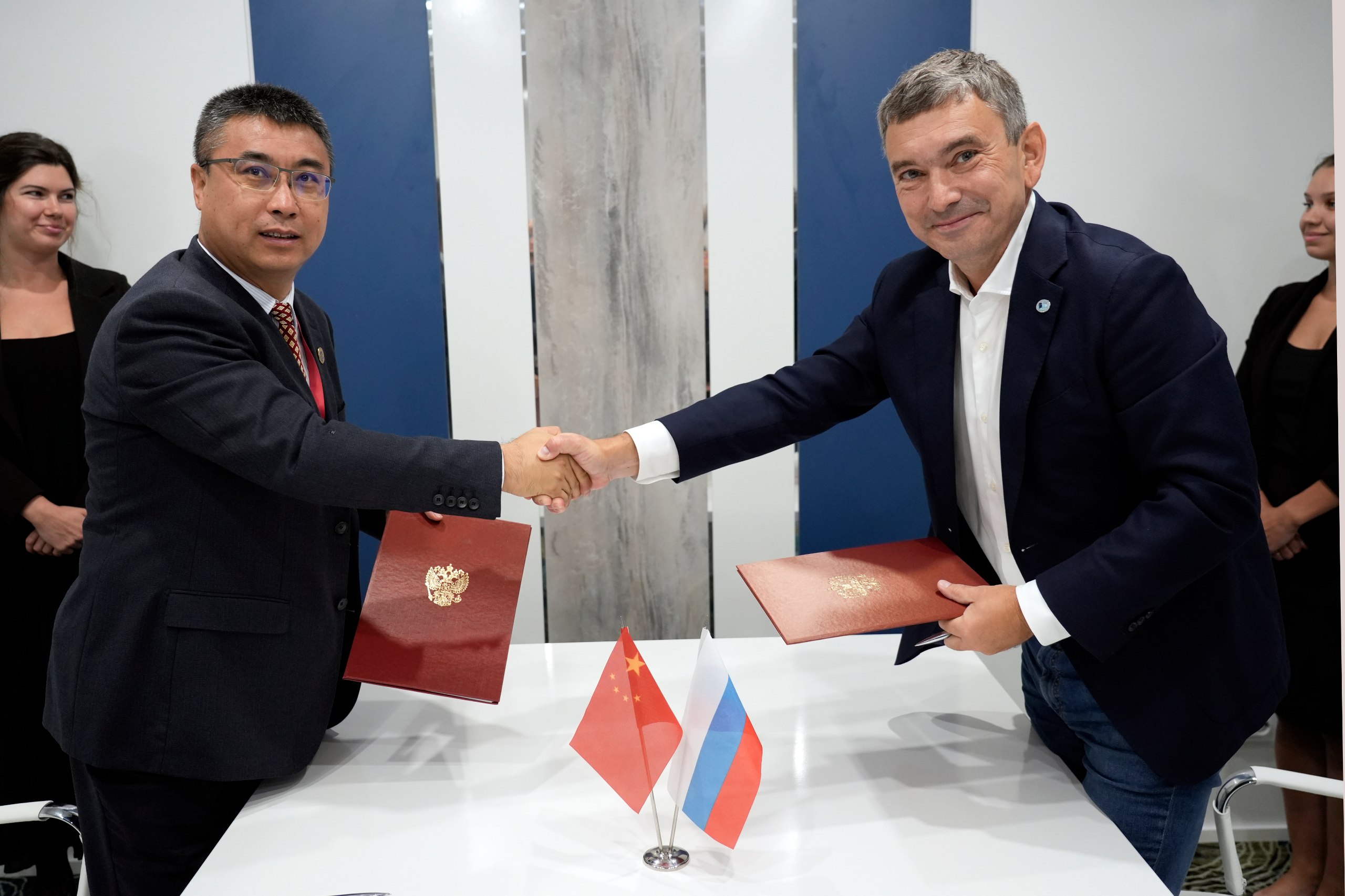

В рамках Восточного Экономического Форума 2024 года было подписано двустороннее Соглашение между ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и Институтом океанологии Китайской академии наук (ИО КАН) об организации Российско-Китайской совместной лаборатории по морским наукам. В рамках реализации этого проекта уже получены конкретные результаты. (1) На основе собственных разработок и консультаций со специалистами ИО КАН

(г. Циндао, КНР) в ТИНРО была выращена рассада ундарии, из которой получено около 100 тонн сырца на двух марикультурных площадках Приморского края. Водоросль заморожена, проводится отработка технологии её переработки в целях производства питательной продукции. (2) В совместной статье авторов ИО КАН и ТИНРО опубликованы результаты генетического анализа нескольких географических популяций ламинарии Saccharina cichorioides. Учёные доказали существование двух генетически различающихся группировок ламинарии, необходимость учёта этого фактора при искусственном разведении бурой водоросли.

В планах Лаборатории – разработка технологий воспроизводства, выращивания различных гидробионтов и другие прикладные направления сотрудничества.

В контексте многолетнего сотрудничества, выстроенного российскими учёными с зарубежными коллегами, ясно, что наука не имеет границ, а Мировой океан, полный до сих пор бесчисленных тайн, объединяет людей.

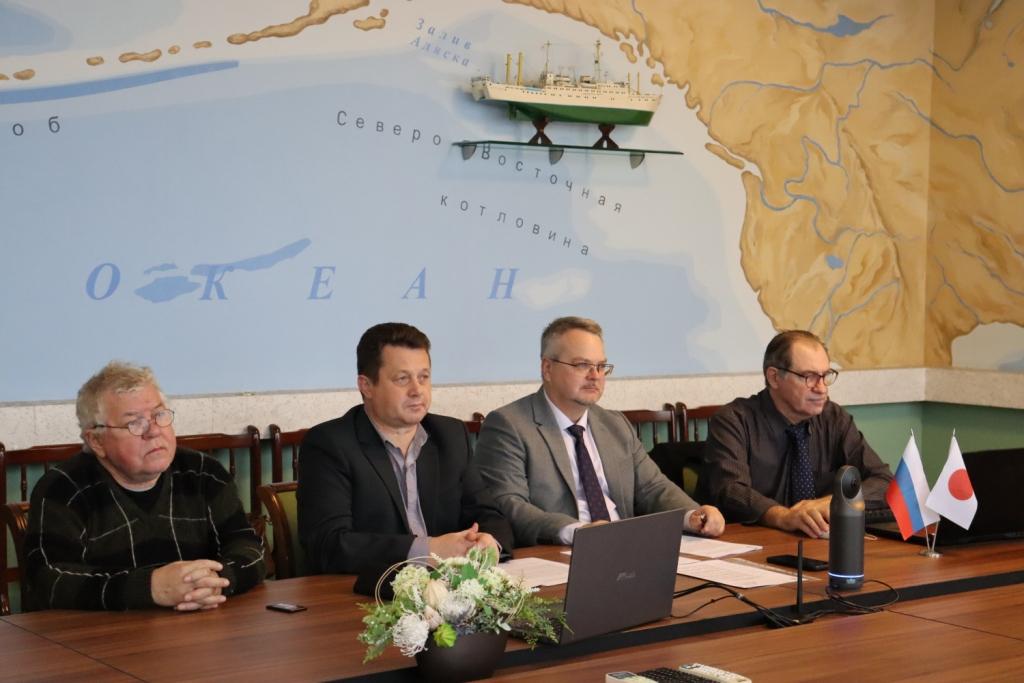

Участие ТИНРО в рабочей встрече Русского географического общества

19 августа 2025 года заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») Алексей Байталюк принял участие в совместной рабочей встрече по созданию Российско-Китайского экспедиционного туристского центра Русского географического общества на базе ПКО РГО-ОИАК и развитию международного трансграничного сотрудничества в рамках мемориального маршрута «Красный Туманган».

Основная цель – обсуждение тематического наполнения проекта, дальнейших этапов экспедиционных исследований.

Рабочая группа «Туманганский путь» была создана на базе Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края (ПКО РГО-ОИАК). В её задачи входят разработка и реализация проектов в области международного сотрудничества, туризма, науки и экологии в регионе реки Туманная (Туманган) в российско-китайско-северокорейском трёхграничье и сопредельных территориях.

«Туманганский путь» представляет собой трёхсторонний международный проект, участниками которого выступают Россия, Китай и КНДР. Его реализация создаёт условия для выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ по туризму, и как следствие, будет способствовать укреплению международных отношений, созданию инфраструктуры и увеличению турпотоков. В основе проекта − трансграничный международный туризм

и морская экономика.

16 августа 2025 года исполняется 100 лет со дня основания ТОНС - ТИРХ - ТИНРО

Учёные ТИНРО соберут информацию о распределении и численности морских млекопитающих

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») проводят научно-исследовательские работы по визуальному учёту морских млекопитающих в северо-западной части Охотского моря

с 8 августа по 6 сентября на НИС «Владимир Сафонов».

Основная цель экспедиции − получение информации о распределении и численности морских млекопитающих

в водах Охотского моря.

С борта судна сотрудники ТИНРО по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) осуществляют визуальное наблюдение за составом и численностью встреченных группировок морских млекопитающих, фиксируя их видовой и численный состав, пространственное распределение, выполняют фотосъёмку обнаруженных животных для пополнения фотокаталога, отмечают другие необходимые биологические параметры объектов изучения.

Визуальный судовой учёт является одним из основных методов изучения морских млекопитающих, их биологии и экологии.

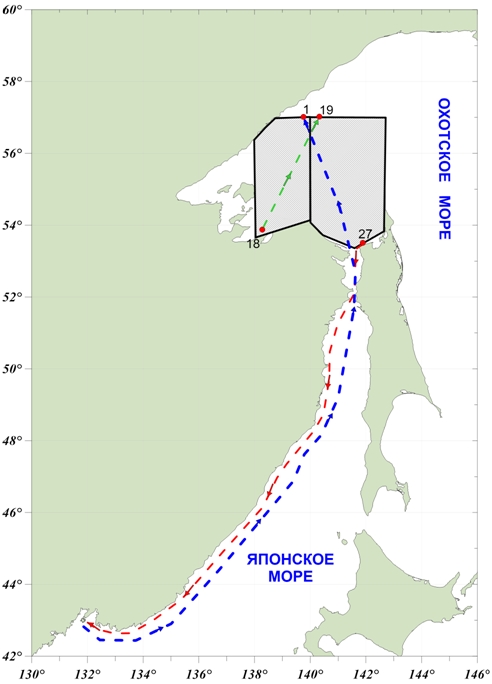

Маршрут следования рыболовного судна «Владимир Сафонов» в район работ (синяя пунктирная линия),

перемещения в районе работ (зеленая пунктирная линия) и переход обратно (красная пунктирная линия)

в августе-сентябре 2025 года

ТИНРО принял активное участие в организации Дня сахалинского тунца

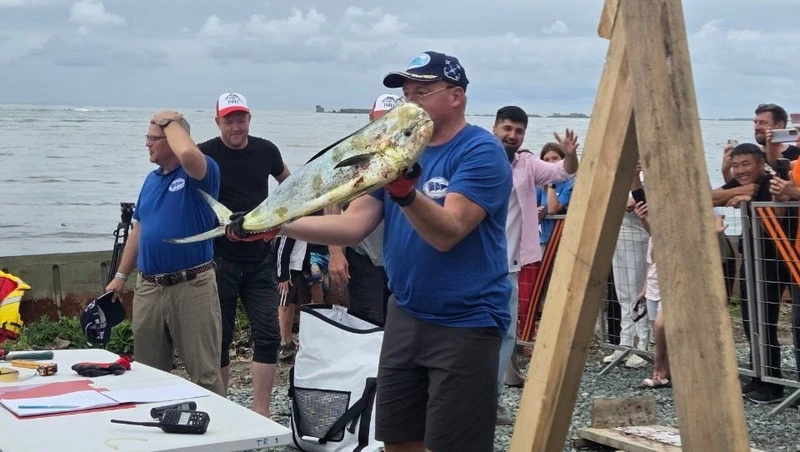

На прошедших выходных, 9 и 10 августа в г. Невельске на юго-западе Сахалинской области состоялся третий рыболовно-гастрономический фестиваль «День сахалинского тунца».

Ключевым событием стали соревнования по ловле тунца, японской лакедры и других экзотических рыб.

Мероприятие ориентировано на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию спортивной и любительской ловли рыбы, соблюдения принципов спортивного рыболовства.

В работе судейской коллегии приняли непосредственное участие заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), к.б.н. Алексей Байталюк и заместитель руководителя ТИНРО, к.б.н. Александр Буслов. Собранные данные будут использованы в дальнейшем изучении тропических видов водных биологических ресурсов для нужд любительского рыболовства и рыбохозяйственной науки.

В соревнованиях состязалось 13 экипажей из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Приморского края, Москвы, Республики Кипр.

Результативный улов зафиксирован у всех участников.

По итогам двух дней соревнований победу одержала сахалинская команда «Василиса», которая продемонстрировала наилучший результат: общий вес улова составил 218,3 кг.

На втором месте оказалась команда Sharks (Сахалин).

Третье место взяла команда «Водник» (г. Владивосток).

Самый крупный тунец весом 28,1 кг. был добыт командой Golden fish (Москва).

Для участников и гостей фестиваль стал отличной площадкой для погружения в увлекательный процесс

морской рыбалки и для обмена опытом.

Справочно:

День тунца впервые состоялся на Сахалине в октябре 2023 года. С тех пор этот масштабный фестиваль, в ходе которого рыбаки любители превращают своё хобби в настоящее приключение, проводится ежегодно.

С учётом потепления северной части Японского моря, в водах Приморья и западного Сахалина встречается тунец четырёх видов: восточный тунец (синеперый тунец, Thunnus orientalis); полосатый тунец (Katsuwonis pelamis); восточная пеламида (Sarda orientalis); макрелевый тунец (Auxis thazard).

Учёные ТИНРО прогнозируют сохранение тенденции на глубокое проникновение в районы южного, среднего побережья Приморья и юго-западного Сахалина субтропических вод, в которых и складываются благоприятные условия для формирования скоплений тунцов в период нагульных миграций массовых пелагических рыб и кальмаров летом и осенью.

Фото: Sakh.online

Фото: Sakh.online

Итоги научно-исследовательских работ на НИС «Зодиак»

На расширенном заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») был рассмотрен рейсовый отчёт о проведении комплексных научно-исследовательских работ в северо-западной части Японского моря (подзона Приморье) на НИС «Зодиак».

В апреле-июне 2025 г. учёные ТИНРО изучили состояние запасов промысловых крабов (камчатского, синего, колючего, четырёхугольного волосатого, краба-стригуна-опилио) на шельфе подзоны Приморье северо-западной части Японского моря, выполнили 198 ловушечных станции в интервале глубин от 13 до 207 м.

Основные итоги анализа данных ловушечной съёмки:

Отмечена положительная динамика промысловой численности камчатского, синего, колючего и четырёхугольного волосатого крабов. При этом тенденция более выражена в районах северо-западной части Татарского пролива (к северу от м. Золотой). По мнению учёных, можно подчеркнуть результативность своевременно введённых в 2021 г. ограничений промышленной добычи краба камчатского и краба синего в подзоне Приморье.

Вместе с тем, выявлено снижение промыслового запаса краба-стригуна опилио. Существенное сокращение его численного наблюдалось в центральных и северных районах Татарского пролива. Специалисты связывают этот факт с передислокацией добывающего флота из южных районов подзоны Приморье – в северные, где в настоящее время сосредоточен промысле краба-стригуна.

Учёные ТИНРО подготовили прогноз на пелагическую путину 2025 года

В ходе расширенного заседания Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») был принят путинный прогноз

«Сардина, скумбрия, сайра, тихоокеанский кальмар – 2025».

В нём представлены результаты анализа метеорологических условий, гидрологического режима в районах основного промысла пелагических рыб (сардины, сайры, скумбрии) и тихоокеанского кальмара, описана динамика вылова и приведён прогнозируемый сценарий развития их промысла.

В течение всей пелагической путины в уловах добывающих судов будет преобладать сардина.

Ключевая информация:

Дальневосточная сардина (иваси): отмечена тенденция к росту запасов, однако особенности океанологической обстановки весной, в первой половине лета 2025 г. существенно повлияли на её нагульные миграции и распределение.

Японская скумбрия: сохраняется тренд на снижение её численности в прикурильских водах.

Тихоокеанская сайра: её промзапас находится на среднем уровне. Наметилась тенденция к смещению нагульных районов в западном направлении, ближе к побережью России.

Тихоокеанский кальмар: запас цусимской и тихоокеанской популяций находится на низком уровне.

При существующем уровне запасов пелагических рыб рекомендованный вылов (РВ) сайры для прикурильских вод исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России на 2025 г. установлен в размере 82 тыс. т,

для скумбрии – 165 тыс. т, для дальневосточной сардины – 1,2 млн. т.

Материалы прогноза, предназначенные для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков и широкого круга специалистов рыбной отрасли, будут направлены в профильные учреждения.

Научно-информационное обеспечение промысла пелагических объектов способствует повышению эффективности промысловых операций, сокращению времени поиска концентраций гидробионтов.

Промысел отечественными рыбаками сардины и скумбрии, начатый 08.05.2025 г., вёлся с высокой эффективностью. Вместе с тем, из-за медленного прогрева поверхностных южно-курильских вод, скопления сардины в ИЭЗ России подходили со значительной задержкой. Поэтому на 03.08.2025 нарастающий вылов иваси составил пока 49 877 тонн.

Учёные считают, что в августе-сентябре 2025 г., в период максимального прогрева поверхностных вод в Южно-Курильском районе, сардина и скумбрия образуют наиболее крупные скопления южнее, юго-восточнее и восточнее о. Итуруп, во фронтальных зонах первой ветви течения Куросио. Промысел этих пелагических рыб будет возможен в указанном районе до начала ноября. Со второй половины ноября скопления скумбрии начнут покидать ИЭЗ России и уходить в ИЭЗ Японии.

Что касается иваси, то ожидаются поздние зимовальные миграции: её скопления будут оставаться в ИЭЗ России до декабря в связи с медленными процессами охлаждения поверхностных вод и широкой зоной распространения сардины в северо-западной части Тихого океана.

Величина запаса тихоокеанского кальмара находится на сравнительно низком уровне,

поэтому в 2025 г. крупных подходов в прикурильские и япономорские воды российской ИЭЗ не ожидается.

Есть предпосылки для промысла сайры российскими судами: в течение июля-августа 2025 г. скопления этой рыбы будут смещаться на северо-восток к третьей ветви Куросио и далее по ней. В августе-сентябре ожидается образование крупных скоплений нагуливающейся сайры в Северо-Курильском районе.

Результаты научно-исследовательских работ в северо-западной части Японского моря

В рамках расширенного заседания биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») был представлен отчёт о результатах комплексных научно-исследовательских работ по мониторингу состояния запасов донных и придонных промысловых видов рыб и беспозвоночных

на шельфе и материковом склоне подзон Приморье и Западно-Сахалинская в апреле-июне 2025 года.

В этой экспедиции на НИС «Владимир Сафонов» приняли участие специалисты Тихоокеанского, Сахалинского и Хабаровского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Они изучили океанологическую обстановку, состав, структуру, состояние запасов ихтиофауны и беспозвоночных в пределах обследованной акватории.

Полученные данные будут использованы для прогнозирования общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов в подзонах Приморье и Западно-Сахалинской, а также принятия комплекса мер, направленных на сохранение промзапаса гидробионтов.

Ключевые результаты проведённых исследований:

(1) Анализ температурных аномалий в северной части Японского моря продемонстрировал сохранение тенденции последних лет на увеличение температуры относительно среднемноголетних значений. На поверхности воды и у дня до 500 м преобладали положительные отклонения от климатической нормы. Отрицательные аномалии отмечены на ограниченных участках на ограниченных участках северной части Татарского пролива и в его наиболее глубоководной области.

(2) Общая учтённая биомасса донных видов рыб в северо-западной части Японского моря оценена в 552,4 тыс. тонн. При этом 50% пришлось на южное Приморье, 20% − на северное Приморье, 30% − на Западно-Сахалинскую подзону.

(3) Анализ биомассы донного ихтиоцена показал, что его основа (87%) состоит из представителей семейства тресковых (59%), камбаловых (13%) и рогатковых (10%) рыб.

По оценке биомассы, среди тресковых рыб преобладал минтай: его доля составила 70%. На втором месте – тихоокеанская треска (20%).

(4) Дальневосточные учёные оценили промысловый запас крабов (камчатского, синего, стригуна-опилио и волосатого четырёхугольного) и отметили сохранение общей тенденции снижения уровня запасов крабов и крабоидов в Японском море.

(5) Анализ результатов исследований показал стабилизацию промысловых запасов северной креветки на низком уровне.

Также выявлено продолжение тенденции на снижение доли промысловых особей гребенчатой креветки во всех промысловых районах северо-западной части Японского моря. Специалисты связывают это явление с промыслом молоди гидробионта.

Эффективное управление промыслом этих двух видов креветок в Японском море требует комплексного подхода, с учётом риска их перелова.

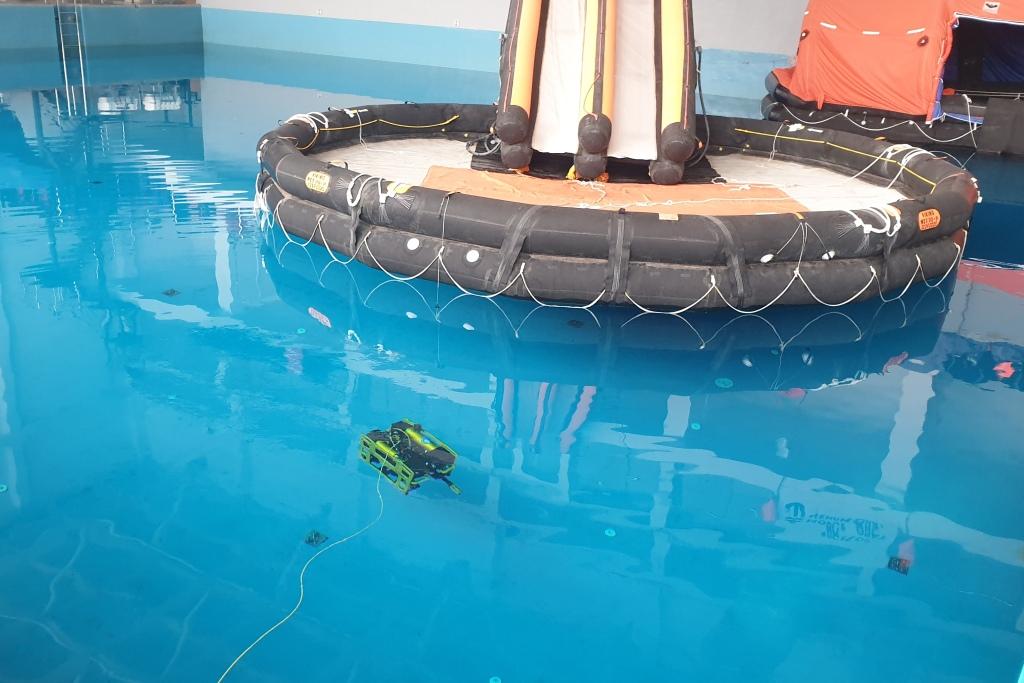

Сотрудники ТИНРО обучились на пилотов подводной робототехники

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») прошли курсы подготовки операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА, или ROV – Remotely Operated Vehicle)

в МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

На протяжении двух недель Евгений Кушнир (ведущий специалист Группы оценки воздействия на ВБР отдела перспективных разработок и экспертизы) и Сергей Нужденко (ведущий специалист Лаборатории бентоса)

изучали теоретический курс по подводной робототехнике и отрабатывали базовые навыки,

операции с аппаратами сначала в тренировочном бассейне, а потом – в открытой части Амурского залива.

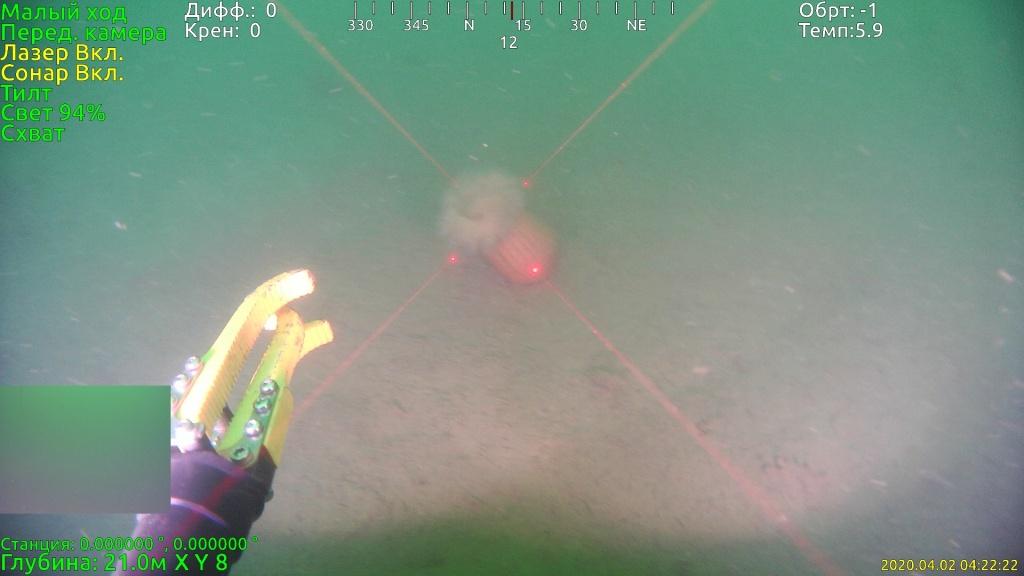

Подводный аппарат, которым управляет оператор с надводного судна, используется для подводных работ. Сигналы, показания датчиков и камеры передаются посредством оптоволоконного кабеля.

Гидроакустическое, световое оборудование, манипуляторы, подводные инструменты, другие устройства ТНПА существенно расширяют сферу его применения.

В ТИНРО и ранее использовались ТНПА, преимущественно Лабораторией бентоса.

Теперь специалистов, владеющих навыками пилотирования ТНПА, стало больше.

Отраслевая наука рассматривает телеуправляемые необитаемые подводные аппараты как дополнительное средство для изучения подводной биоты, состояния среды, уточнения состояния запасов донных гидробионтов для пассивных орудий лова.

В качестве перспективы − определение численности глубоководных донных и придонных видов, актуализация расположения участков эффективного лова донных объектов с учетом изменения параметров окружающей среды.

Курсы пилотов ТНПА состояли из теоретической и практическойподготовки.

Начальная отработка навыков пилотирования происходила в бассейне. Такая методика позволила получить представление о принципах и основах движения ТНПА, обеспечила уверенный переход к работе на открытой воде. Бассейн оснащен системой, позволяющей имитировать штормовые условия за счёт работы штормового ветрогенератора, волногенератора, создающих ветер, дождь и волну до 1,1 м. Этот опыт необходим, чтобы в реальных условиях, с учётом течений эффективно регулировать перемещение подводного аппарата для выполнения поставленных задач.

Практические работы были проведены с борта судна в бухте Федорова и открытой части Амурского залива

с использованием ТНПА RovBuilder«РБ-660». Эта отечественная модель спроектирована для максимальной глубины погружения на 300 метров, но в рамках курсов ограничились 30 м.

Как отметили сотрудники ТИНРО, процесс управления ТНПА требует максимальной сосредоточенности и вовлечённости. Вместе с тем, научившись справляться с колебаниями воды, особенностями обзора и видимости,можно заново открыть для себя мир морских глубин. За время практических запусков ТНПА на дне Амурского залива удалось зафиксировать разные виды беспозвоночных (морских звёзд и ежей), прибрежных крабов, мидий и других двустворчатых прикреплённых моллюсков.

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты являются инновационным средством для изучения подводной биоты и уточнения состояния запасов донных гидробионтов в труднодоступных акваториях,

в том числе в условиях высокой ледовитости Арктической зоны Российской Федерации.

Схематичный вид ТНПА

Начальная отработка навыков пилотирования происходила в бассейне МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Бассейн оснащен системой, позволяющей имитировать штормовые условия

за счёт работы штормового ветрогенератора, волногенератора, создающих ветер, дождь и волну до 1,1 м.

Практические работы были проведены с борта судна в бухте Федорова и открытой части Амурского залива

с использованием ТНПА RovBuilder«РБ-660»

Лазерная «рамка» 10*10 см. предназначена для оценки численности донныхгидробионтов