Показать содержимое по тегу: глобальное потепление

Хорошо забытые тунцы в Японском море

С учетом потепления северной части Японского моря, актуальность приобретает рассмотрение возможности промышленного лова тунца, который в России является пока объектом исключительно любительского рыболовства.

Тунцы принадлежат к числу ценнейших промысловых рыб Мирового океана. Тунцовый промысел является одним из высокорентабельных направлений мирового океанического рыболовства.

Освоение тунцовых ресурсов российскими рыбаками осуществлялось с разной интенсивностью.

В водах, омывающих Приморский край, например, в заливе Петра Великого, уже многие годы фиксируется заход тунцов.

На начало XX века тунцы считались одним из перспективных промысловых объектов в водах Приморья.

В 1923 году, по согласованию с Главным управлением по рыболовству и рыбопромышленности Наркомпрода РСФСР («Главрыбой»), владивостокское акционерное объединение «Торговый дом братьев Люри» получило право на занятие тунцовым промыслом в заливе Петра Великого. Из-за недостатка промыслового оборудования и соответствующих навыков особого успеха рыбаки не добились, но периодические заходы тунцов подогревали интерес приморцев к развитию этого направления рыболовства.

Масштабное освоение отечественными рыбаками тунцового промысла началось в 60-е года XX века, и было обусловлено проведением специализированных научно-исследовательских и рыбопоисковых экспедиций в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

При этом экспериментальные работы в Японском море не показывали возможность массового рентабельного лова, объем которого соответствовал бы требованиям Продовольственной программы СССР.

Современный мировой промысел тунцов отличается рентабельностью, высокой степенью регулирования со стороны международных региональных рыболовных управляющих организаций, контролируемыми рисками. Это один из наиболее перспективных видов океанического промысла: состояние биоресурсов промысловых видов тунца находится в стабильном состоянии.

Анализ информации «Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций» (Food and Agriculture Organization, сокр. ФАО) демонстрирует, что основные тунцеловные районы включают Тихий океан,

на долю которого ежегодно приходится 70% объема вылова тунцов; Индийский океан (20%); Атлантический океан (9%).

При этом максимальный показатель промысла тунцов отмечен в западной и центральной частях Тихого океана: в 2019 году удельный вес добычи тунцов в этом регионе составил 50% от всего мирового улова:

2,8 млн тонн из 5,6 млн тонн.

Существуют такие разнообразные методы промыслового лова тунца, как: кошельковый, удебный, ярусный лов, троллинг.

Инфографика: Ocean’s

Исходя из промысловой статистики, в западной и центральной частях Тихого океана наиболее распространенным способом является кошельковый (удельный вес применения кошельковых сейнеров превышает 70%).

Северо-западная часть Японского моря является для тунца северной границей ареала, куда он мигрирует на нагул в летние месяцы ‒ вслед за своей кормовой базой ‒ сардиной, скумбрией, сайрой, анчоусами и головоногими моллюсками. В водах Приморья и западного Сахалина встречается тунец четырех видов: восточный тунец (синеперый тунец, Thunnus orientalis); полосатый тунец (Katsuwonis pelamis); восточная пеламида (Sarda orientalis); макрелевый тунец (Auxis thazard).

Из перечисленных рыб в российские воды Японского моря чаще всего, особенно в годы потепления, массово заходит восточный тунец, который отличается самыми крупными размерами (длина достигает 300 см., вес ‒ до 540 кг) и устойчивостью к холоду. Эта пелагическая рыба образует промысловые скопления (более 1 тыс. особей на 1 кв. км) при температуре воды выше 14°С.

Восточный (синепёрый) тунец (Thunnus orientalis)

Другие виды тунца не столь велики, но их вылов рыбаками Приморского края также неоднократно регистрируется в летнее время. Например, в уловах полосатого тунца преобладают особи длиной 50-60 см и массой 3-5 кг. В мировом масштабе это важный промысловый вид, занимающий по объему вылова первое место (более 50%) среди других тунцов.

Полосатый тунец (Katsuwonis pelamis)

В настоящее время ловля тунца является дорогим сезонным развлечением, а пойманная рыба ‒ только желанным трофеем рыбалки для жителей и гостей Приморского края*, так как массовая культура потребления тунца на Дальнем Востоке еще не сложилась.

Изменение подхода к лову тунцов – от экспедиционного к мелкомасштабному – делает возможным и организацию его промышленного лова.

Ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») прогнозируют сохранение тенденции на изменение климата, глубокое проникновение в районы южного, среднего побережья Приморья и юго-западного Сахалина трансформированных субтропических вод, в которых будут складываться благоприятные условия для формирования скоплений тунцов в период нагульных миграций массовых пелагических рыб и кальмаров летом и осенью.

Возможно, в будущие годы российские рыбаки заново освоят практику тунцового рыболовства, а ученые ‒ упростят им задачу, проведя дальнейшие исследования в районе обитания этих рыб.

* По аналитической оценке, суточный вылов тунцов рыбаками-любителями достигает одной тонны.

Палтусы идут наверх: как глубоководные рыбы реагируют на глобальное потепление

Итоги исследования влияния климатических изменений на батиметрическое распределение палтуса в Охотском море представили специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО на отчетной сессии по итогам 2021 года.

Как сообщил заведующий лабораторией промысловой океанографии Юрий Зуенко, в Охотском море в последние десятилетия наблюдается тенденция к потеплению и уменьшению ледовитости. Начиная с 2004 г., все годы подряд ледовитость моря была ниже нормы. Ученый отметил, что льдообразование в Охотском море обеспечивает вентиляцию толщи его вод, так как образующийся при кристаллизации воды очень холодный и солёный рассол имеет плотность, достаточную для погружения на глубины до 1000 м.

«Этот процесс, называемый склоновой конвекцией, вентилирует промежуточный слой моря и обеспечивает относительно высокое содержание кислорода в нем. Благодаря ей, в Охотском море промежуточный слой более насыщен кислородом, чем в большинстве других морей», – напомнил Юрий Зуенко.

Уменьшение льдообразования привело к ослаблению склоновой конвекции в Охотском море и изменению вентилируемых ей горизонтов с 400–800 метров до 200–400 метров. На больших глубинах происходит снижение содержания кислорода – деоксигенация, средняя скорость которой в последние десятилетия оценивается в 0,06 мл/л в год.

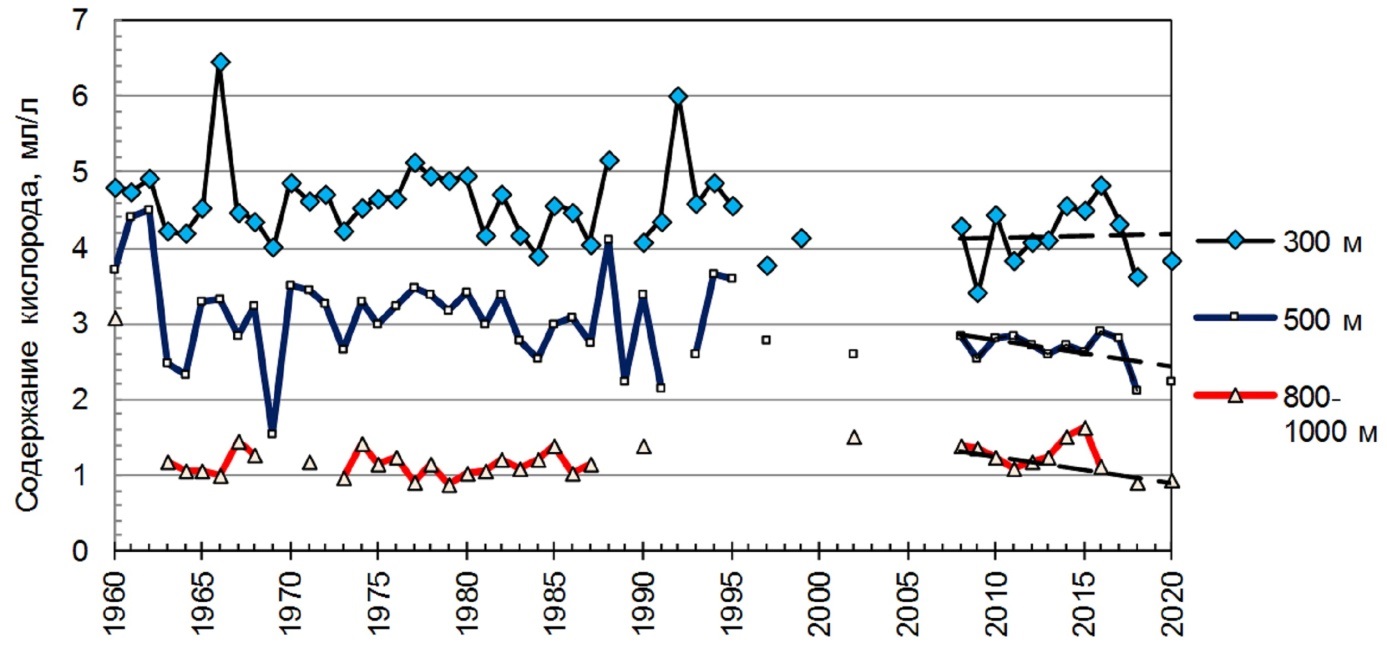

Межгодовые изменения содержания растворенного кислорода на глубинах 300, 500 и 800–1000 м в северной части Охотского моря (50–55о с.ш. 150–155о в.д.) в апреле–мае, мл/л.

Пунктиром показаны линейные тренды для последнего десятилетия

Понижение содержание кислорода до величин ниже рубежа в 1,0 мл/л побудило ученых приступить к изучению вопроса: как на это отреагировали глубоководные обитатели моря, прежде всего промысловые рыбы, как черный палтус, который обитает в слое, подверженном деоксигенации.

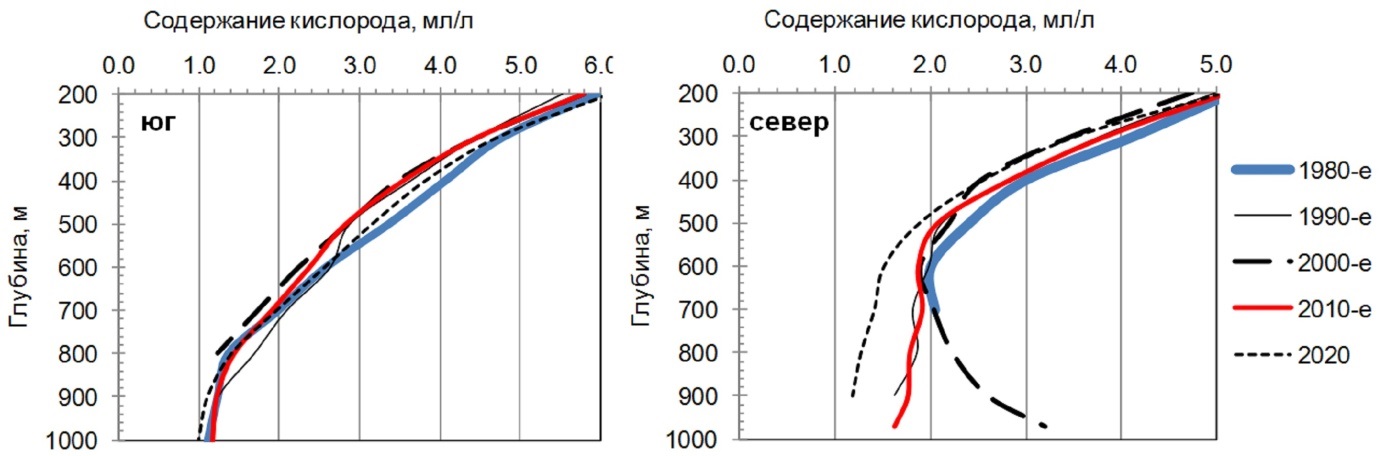

Для оценки содержания кислорода в промежуточном слое использованы данные наблюдений, полученные в ходе морских экспедиций ТИНРО в Охотском море. Распределение и плотность скоплений палтуса были рассмотрены по данным глубоководных донных траловых съемок, начиная с 1963 г. Несмотря на явную тенденцию к снижению содержания кислорода на глубинах свыше 400 м, однонаправленной тенденции изменения положения основных скоплений палтуса (глубины его максимальных концентраций) не прослеживается. К возможным последствиям деоксигенации промежуточных вод Охотского моря можно отнести лишь смещение преднерестовых скоплений палтуса с глубин 900–1000 м и более, где они наблюдались в 1980-е гг., на изобаты 700–900 м, причем это наблюдается и в Западно-Камчатской, и в Восточно-Сахалинской промысловых подзонах.

Среднедекадные профили содержания растворенного кислорода на станциях с глубиной более 500 м в южной (52–55о с.ш. 152–155о в.д.) и северной (55–58о с.ш. 152–155о в.д.) частях нерестилища чёрного палтуса на континентальном склоне Камчатки

«Судя по полученным результатам, деоксигенация оказывает влияние на распределение чёрного палтуса только на нижней периферии батиметрического диапазона его обитания, где содержание кислорода наиболее мало, – подчеркнул Юрий Зуенко. – Основная часть популяции палтуса обитает выше по склону, где содержание кислорода больше, поэтому начавшееся его уменьшение пока не привело к заметным последствиям. А наблюдаемое перераспределение нерестовых скоплений палтуса на меньшие глубины полностью компенсирует снижение содержания кислорода».

В последние два десятилетия в Охотском море ежегодно добывалось от 8 до 11 тыс. тонн чёрного палтуса, запас этого вида находится на относительно низком уровне. Основную роль в этом, по мнению специалистов ТИНРО, сыграли как излишняя промысловая нагрузка в период конца 70-х, затем конца 90-х гг., так и недостаточное воспроизводство – за последние три десятилетия в Охотском море не появилось ни одного высокоурожайного поколения черного палтуса. В связи с этим учеными ВНИРО была разработана стратегия долговременной эксплуатации палтусов, направленная на сохранение запасов этих рыб.

Период слабого воспроизводства совпал с изменением условий в среде обитания палтуса в сторону роста температуры, ослабления циклонического круговорота вод и деоксигенации. Однако пока что нет оснований предполагать негативное влияние деоксигенации на воспроизводство палтуса. Для уверенного суждения об этом следует изучить данные о динамике его плодовитости или других репродуктивных показателей. Весьма вероятно, что связанные с климатическими изменениями вариации других факторов среды, как, например, ослабление циркуляции вод Охотского моря и, соответственно, разноса икры и личинок из районов нереста, оказывают более значимое воздействие на воспроизводство и состояние запасов этого вида, считает Юрий Зуенко.