Показать содержимое по тегу: экспедиции

Учёные ТИНРО соберут информацию о распределении и численности морских млекопитающих

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») проводят научно-исследовательские работы по визуальному учёту морских млекопитающих в северо-западной части Охотского моря

с 8 августа по 6 сентября на НИС «Владимир Сафонов».

Основная цель экспедиции − получение информации о распределении и численности морских млекопитающих

в водах Охотского моря.

С борта судна сотрудники ТИНРО по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) осуществляют визуальное наблюдение за составом и численностью встреченных группировок морских млекопитающих, фиксируя их видовой и численный состав, пространственное распределение, выполняют фотосъёмку обнаруженных животных для пополнения фотокаталога, отмечают другие необходимые биологические параметры объектов изучения.

Визуальный судовой учёт является одним из основных методов изучения морских млекопитающих, их биологии и экологии.

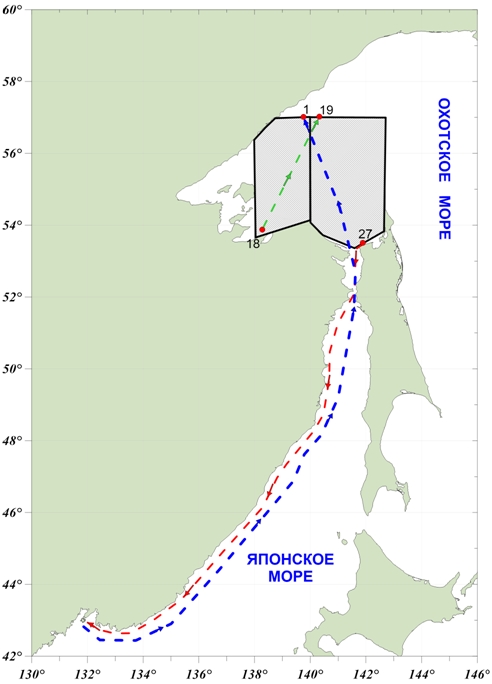

Маршрут следования рыболовного судна «Владимир Сафонов» в район работ (синяя пунктирная линия),

перемещения в районе работ (зеленая пунктирная линия) и переход обратно (красная пунктирная линия)

в августе-сентябре 2025 года

Дальневосточные учёные продолжают оценку промзапаса в северо-западной части Японского моря

Со второй декады апреля НИС «Владимир Сафонов» проводит комплексные научно-исследовательские работы по мониторингу состояния запасов донных и придонных промысловых видов рыб и беспозвоночных на шельфе и материковом склоне северо-западной части Японского моря.

Среди основных задач экспедиции:

- оценка состава, структуры донных сообществ;

- изучение общего и промыслового запаса основных видов рыб и промысловых беспозвоночных, расчёт величины их пополнения;

- исследование пространственного, батиметрического распределения рыб и беспозвоночных в весенне-летний период;

- сбор биостатистических материалов о структуре, размерно-весовой характеристике массовых видов рыб и беспозвоночных;

- исследование гидрологических условий.

В составе научной группы − специалисты Тихоокеанского, Сахалинского и Хабаровского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

По состоянию на 01 мая они выполнили 80 комплексных станций, в т.ч. гидрологических, промерено около 12 тыс. экз. рыб и беспозвоночных, взяли на биоанализ более 7 тыс. экз. гидробионтов.

Полученные данные будут использованы для прогнозирования общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов в подзонах Приморье и Западно-Сахалинской.

В северо-западной части Японского моря обитают многие виды промысловых рыб и беспозвоночных. Рыбохозяйственная наука Дальнего Востока проводит системные исследования этих ресурсов с XX века.

Минтай, камбалы, навага, терпуги, корюшки и другие объекты составляют основу прибрежного промысла, в котором задействован среднетоннажный и малотоннажный флот. Среди других объектов промысла − беспозвоночные. Для ведения регулируемого промысла необходим постоянный мониторинг состояния запасов креветок,

краба-стригунов опилио и красного, волосатого четырехугольного краба.

Планируемое время возвращения НИС «Владимир Сафонов» во Владивосток – вторая декада июня.

Ученые оценят состояние запасов крабов

Научно-исследовательское судно ФГБНУ «ВНИРО» ‒ «Зодиак» ‒ вышло в рейс для мониторинга состояния популяций промысловых видов крабов в Западно-Камчатской подзоне в августе - октябре 2023 г.

Залогом стабильного многолетнего промысла и рационального использования биологических возобновляемых ресурсов, к которым относятся крабы, является строгое соблюдение правил рыболовства и рекомендаций по эксплуатации биоресурсов. Для обеспечения сбалансированного промыслового изъятия гидробионтов необходимы систематические исследования биологии и численности объектов промысла. Именно на основе научного анализа этих результатов исследований ежегодно определяется объем допустимого улова (ОДУ).

Специалисты Центрального института, Тихоокеанского и Камчатского филиалов ФГБНУ «ВНИРО» проведут научно-исследовательские работы в Западно-Камчатской подзоне северной части Охотского моря, которая является одним из важнейших районов добычи камчатского (Paralithodes camtschaticus) и синего (Paralithodes platypus) крабов.

Камчатский краб (Paralithodes camtschaticus), T.Sakai, 1976

Среди основных задач экспедиции ‒ изучение характера распределения промысловых крабов, выявление участков промысловых скоплений; исследование размерно-весового, полового и функционального состава отдельных пространственных группировок промысловых крабов; определение сроков наступления и протекания онтогенетических процессов (линька, нерест, и т.п.) в исследуемых группировках крабов; учет прилова, определение его видового и количественного состава. Для обеспечения успешной эксплуатации ресурсов требуются и такие сведения о среде обитания эксплуатируемой промыслом популяции, как корм, хищники, паразиты, конкуренты, условия воспроизводства.

Синий краб (Paralithodes platypus), T.Sakai, 1976

Для сбора первичных материалов при съёмке ученые используют краболовные усечённо-конические ловушки.

Краболовные усечённо-конические ловушки

Ловушки выставляют в море прикрепленными к одному канату («хребтине»), с помощью которого ловушки с уловом поднимаются на борт судна. На «хребтине» крепится различное количество ловушек, в исследовательских целях – до 30-ти.

Порядок крабовых ловушек

Серия ловушек, объединенная одной хребтиной, называется «порядок». Учётная съёмка предполагает систематизированную постановку краболовного порядка в разных точках района исследований.

Полученные в результате исследований данные позволят уточнить ряд промыслово-биологических характеристик крабов, проанализировать распределение их численности и биомассы в промысловых районах Западно-Камчатской подзоны и дать оценку современного состояния запасов для формирования рекомендаций по объёмам допустимого улова крабоидов в районе исследований.

В День науки специалисты рассказали об изучении лососей

Заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк принял участие в международном круглом столе «Климатические изменения и их влияние на экосистемы Дальнего Востока, стран АТР и Северной Пацифики». Мероприятие проводилось в Южно-Сахалинске в рамках празднования Дня российской науки. В заседании также участвовали очно и в онлайн-формате сотрудники и учащиеся ВУЗов Дальнего Востока, научных организаций, предприятий ДВФО и стран АТР, представители органов власти Сахалинской области.

Алексей Байталюк рассказал о работах по изучению тихоокеанских лососей в северной части Тихого океана, проводимых российскими специалистами. Особую роль в познании этого ценного биоресурса занимает исследование океанического периода жизни лососей, где остается еще много белых пятен.

«На сегодняшний день перед рыбохозяйственной наукой стоит много задач, в том числе и углубление знаний морской экологии лососей и факторов, определяющих их численность в условиях изменения климата», - отметил Алексей Байталюк.

В докладе, посвященном климато-океанологическим условиям нагула лососей российских стад в Северной Пацифике в 2020 г., ученый рассказал о проводимых комплексных исследованиях среды обитания лососей. Благодаря работе специалистов в море и на берегу, наука располагает многолетними данными по гидрологии, синоптическим условиям, состоянию кормовой базы и другим параметрам среды, что позволяет делать вывод об их влиянии на численность и репродуктивный потенциал лососей, а также прогнозировать эти изменения в будущем.

Стоит отметить, что в прошлом году Росрыболовство утвердило программу «Лосось 2021», которая предусматривает расширение исследований тихоокеанских лососей, в том числе с применением современного высокотехнологичного оборудования и программ искусственного интеллекта. По расчетам специалистов, исследованиями будет охвачено около 80 процентов жизненных циклов лососей, что несомненно позволит получить важнейшие сведения об их экологии и биологии.