Показать содержимое по тегу: молодые учёные

Учёные ТИНРО продолжают обследовать нерестилища лососей на Чукотке

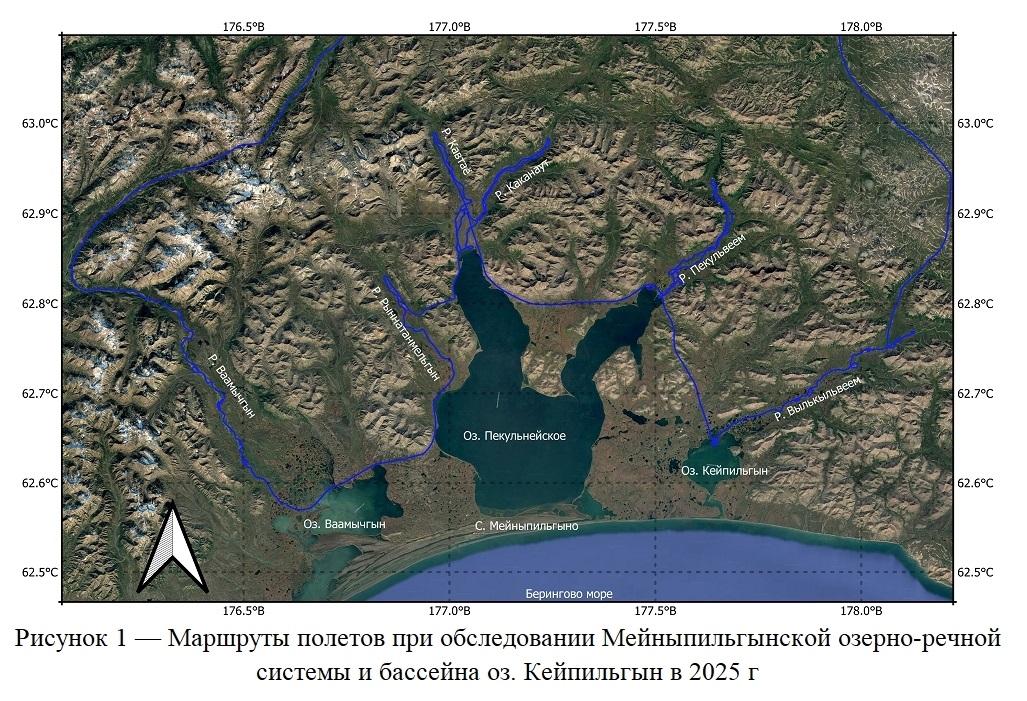

21 августа специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») провели авиамониторинг нерестилищ тихоокеанских лососей в реках, относящихся к бассейну Мейныпильгынской озерной системы и бас. оз. Кейпильгын (Чукотский автономный округ).

В 2025 г. количество лётных часов по исследованию основных нерестилищ тихоокеанских лососей на территории Чукотского автономного округа увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущими годами. Интенсивность научно-исследовательских работ ТИНРО в регионе возросла, с учётом того, что изучение водных биологических ресурсов в восточном секторе Арктической зоны России является важным стратегическим направлением комплексного подхода к сохранению и рациональному использованию региональных экосистем.

Результаты авиамониторинга в августе 2025 г.:

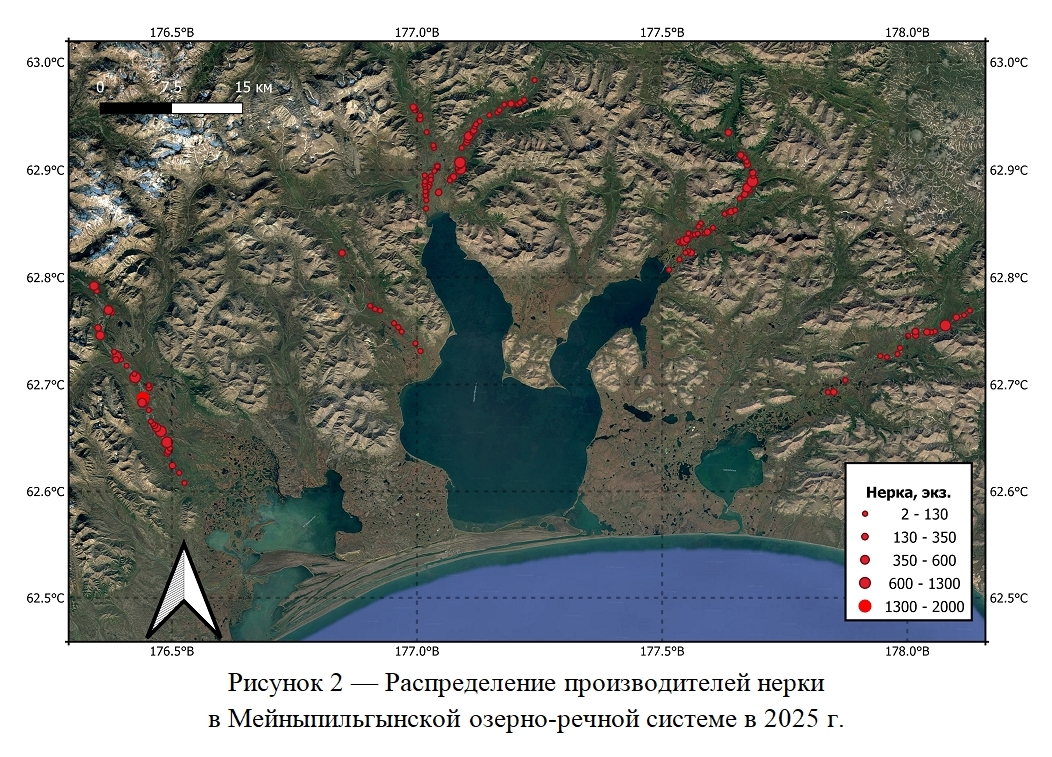

Общее количество нерки, зашедшей в бассейн оз. Кэйпильгын, составило практически 10 тыс. особей.

В Мейныпильгынской озерно-речной системе общая оценка численности производителей нерки составила около 197 тыс. особей. Нерестилища заполнены на 90-100% от оптимума.

Численность учтённой кеты в озерно-речной системе − около 300 особей.

Количество горбуши оценено на уровне 500 особей.

Собранные данные необходимы для прогнозирования подходов тихоокеанских лососей на будущие годы.

В зону обследования вошли: р. Велькильвеем (бас. оз. Кейпильгын), реки Пекульвеем, Каннаут, Кавтаё, Раннатанмельгын (бас. оз. Пекульнейское), р. Ваамычгын (бас. оз. Ваамычгын) (рис. 1).

Протяженность района исследования составила 360 км. Также в транзитной зоне по пути следования был обследован правый приток р. Туманская (Мейныльвегыргын) и р. Гытгыпокыткынваам – бас. оз. Майниц.

Озерно-речная система Майныпильгыно расположена в северных отрогах Корякского нагорья. Морфология рассматриваемого района обусловлена орографическими особенностями нагорья. Поскольку питание водной системы преимущественно снегово-дождевое, гидрологический режим тесно связан с климатическими условиями и, в первую очередь, количеством выпадающих осадков, обеспечивающих грунтовое питание рек. Относительно стабильные климатические условия, сформированные в приморском районе морским муссонным климатом, а также геоморфологические особенности речного бассейна (гористая местность), способствуют формированию нерестовых стаций тихоокеанских лососей. Наиболее крупной из них является популяция нерки. Помимо нерки в реках, впадающих в озера, нерестится кета, а также горбуша, кижуч.

По результатам научно-исследовательских работ, общее количество нерки, зашедшей в бассейн оз. Кэйпильгын, составило 9,7 тыс. рыб. Наиболее плотные нерестовые скопления рыбы отмечены в среднем течении, от места слияния с р. Асалькамвеем и ниже (рис. 2).

Отнерестившихся рыб (снёнки) практически не обнаружено, основная масса рыб приступила к нересту. При этом на некоторых участках отмечены замытые гнезда, соответственно, часть производителей отнерестилась ранее.

В Мейныпильгынской озерно-речной системе общая оценка численности производителей нерки составила около 197 тыс. рыб. Нерестилища заполнены на 90-100% от оптимума.

Основная часть нерки зафиксирована в р. Пекульвеем, впадающей в одноименный залив (северо-восточная часть озера).

Оз. Ваамычгын имеет четыре основных притока: р. Чичельвеем, р. Вапаваам, р. Ваамычгын и р. Янранайвеем. Аэровизуальные работы проводили в р. Ваамычгын, где расположены основные нерестилища в бассейне (рис. 2).

На момент обследования нерестилищ Мейныпильгинской озерно-речной системы производители нерки сформировали нерестовые скопления от нескольких десятков до нескольких сотен рыб, реже численность скоплений достигала одной-двух тысяч особей (рис. 3).

Активная фаза нереста также наблюдалась в оз. Подарок (бас. р. Пекульвеем) (рис. 4).

Наряду с нерестующими особями в верхней и средней части р. Пекульвеем, в нижнем течении реки отмечено несколько скоплений транзитной «свежей» нерки без заметных брачных изменений. Также группа свежей нерки отмечена в северо-восточной части Пекульнейского залива. В долевом соотношении на свежую нерку в р. Пекульвеем приходится около 30%.

Остальная часть рыб (70%), с ярко выраженными брачными изменениями, активно участвует в нересте. При этом снёнки и отнерестившейся нерки в водоёме практически не встретилось. Это может свидетельствовать о том, что в реке нерестится несколько волн производителей, между которыми, проходит время достаточное для утилизации хищниками отнерестившихся и умерших особей. При этом «старые» гнезда отчётливо различимы.

В реках Каканаутского залива, в частности, в р. Каканаут, отмечено до 30% «потёртой» рыбы, т.е. той, которая уже длительное время принимает участие в нересте и имеет на теле повреждения кожного покрова. Причем доля такой рыбы в притоке Кавтаё (Каутаваам) меньше – до 10% (рис. 5).

В верхнем течении рек расположены довольно многочисленные нерестовые бугры, уже оставленные производителями. Очевидно, что здесь первая волна захода была относительно более многочисленной по сравнению с реками Пекульнейского залива.

В бассейне р. Ваамычгын основная масса производителей в завершающей фазе нереста или уже завершила нерест. Особи нерки равномерно распределены по водоёму в среднем течении. В верхнем течении распределение нерки носит прерывистый характер: значительное количество особей отмечено в трёх обособленных нерестилищах. Практически вся рыба была распределена на гнездах и имела потертости кожных покровов (рис. 6).

Численность учтённой кеты в озерно-речной системе не превысила 300 особей.

Количество горбуши оценено на уровне 500 особей.

В притоке р. Туманская (р. Мейныльвегыргын) в небольшом количестве отмечены (30-50 экз.) уже покинутые гнезда горбуши, а также кета в завершающей стадии нереста (около 300 экз.).

В устье р. Гытгыпокыткынваам отмечена примерно 1000 особей нерки, мигрирующей из оз. Майниц к нерестовым участкам р. Гытгыпокыткынваам.

Учёные ТИНРО соберут информацию о распределении и численности морских млекопитающих

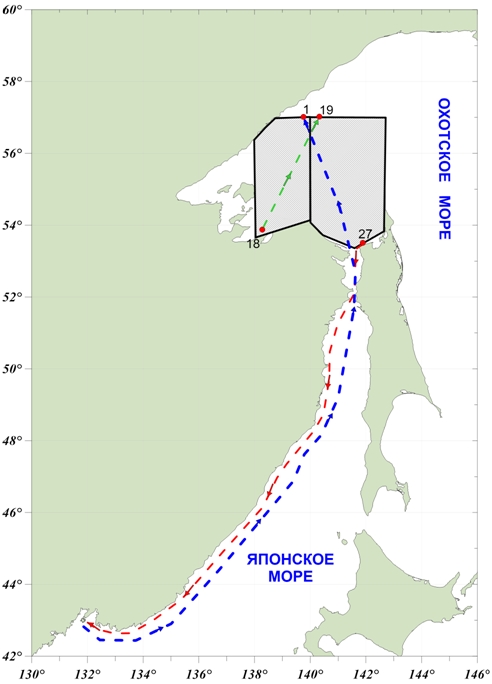

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») проводят научно-исследовательские работы по визуальному учёту морских млекопитающих в северо-западной части Охотского моря

с 8 августа по 6 сентября на НИС «Владимир Сафонов».

Основная цель экспедиции − получение информации о распределении и численности морских млекопитающих

в водах Охотского моря.

С борта судна сотрудники ТИНРО по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) осуществляют визуальное наблюдение за составом и численностью встреченных группировок морских млекопитающих, фиксируя их видовой и численный состав, пространственное распределение, выполняют фотосъёмку обнаруженных животных для пополнения фотокаталога, отмечают другие необходимые биологические параметры объектов изучения.

Визуальный судовой учёт является одним из основных методов изучения морских млекопитающих, их биологии и экологии.

Маршрут следования рыболовного судна «Владимир Сафонов» в район работ (синяя пунктирная линия),

перемещения в районе работ (зеленая пунктирная линия) и переход обратно (красная пунктирная линия)

в августе-сентябре 2025 года

Итоги научно-исследовательских работ на НИС «Зодиак»

На расширенном заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») был рассмотрен рейсовый отчёт о проведении комплексных научно-исследовательских работ в северо-западной части Японского моря (подзона Приморье) на НИС «Зодиак».

В апреле-июне 2025 г. учёные ТИНРО изучили состояние запасов промысловых крабов (камчатского, синего, колючего, четырёхугольного волосатого, краба-стригуна-опилио) на шельфе подзоны Приморье северо-западной части Японского моря, выполнили 198 ловушечных станции в интервале глубин от 13 до 207 м.

Основные итоги анализа данных ловушечной съёмки:

Отмечена положительная динамика промысловой численности камчатского, синего, колючего и четырёхугольного волосатого крабов. При этом тенденция более выражена в районах северо-западной части Татарского пролива (к северу от м. Золотой). По мнению учёных, можно подчеркнуть результативность своевременно введённых в 2021 г. ограничений промышленной добычи краба камчатского и краба синего в подзоне Приморье.

Вместе с тем, выявлено снижение промыслового запаса краба-стригуна опилио. Существенное сокращение его численного наблюдалось в центральных и северных районах Татарского пролива. Специалисты связывают этот факт с передислокацией добывающего флота из южных районов подзоны Приморье – в северные, где в настоящее время сосредоточен промысле краба-стригуна.

К глубинам познания и экологическим ценностям

Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») ведёт просветительскую работу, взращивая в сердцах юного поколения любовь к познанию и бережное отношение к окружающему миру. Его сотрудники, подобно опытным лоцманам, ведут детей в увлекательное плавание по волнам знаний, прививая ценности, направленные на всестороннее изучение природы и достижение гармонии с ней.

24 июня ученики младших классов средней школы № 64 города Владивостока с любопытством изучили экспонаты Открытой экспозиции ТИНРО, открывая для себя тайны многочисленных обитателей Мирового океана. Они узнали о важной роли ученых в рациональном развитии рыбного хозяйства и сохранении водных биологических ресурсов для будущих поколений.

3 июня двери Института распахнулись для ребят 5-10 классов образовательного Инновационного Центра «ВУНДЕР». Заместитель начальника отдела научно-технических фондов ТИНРО Александра Позднякова познакомила их с уникальной коллекцией гидробионтов, собранной за вековую историю Института, а также поведала о славных этапах становления рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке.

Ведущий специалист группы внутривидовой дифференциации лаборатории исследования возраста и роста рыб Светлана Овсянникова на примере изучения отолитов минтая, чешуи сельди продемонстрировала, как учёные определяют возрастной состав гидробионтов. Юные гости смогли почувствовать себя настоящими исследователями, прикоснувшись к увлекательному процессу познания.

В завершение познавательного путешествия, знания ребят подверглись неожиданной проверке

со стороны эрудированного «пирата». Но школьники с блеском разгадали все загадки,

проявив недюжинную память и смекалку.

Интерактивную программу, призванную закрепить полученные знания, подготовил учёный секретарь ТИНРО,

к.б.н. Мария Чалиенко, а роль любознательного «грозы семи морей» в треуголке талантливо исполнил

начальник отдела координации научно-исследовательских работ Александр Ратников.

Времена великих открытий не остались в прошлом. В 21 веке по-прежнему есть место для пытливого ума, неутолимой жажды познания тайн окружающего мира и стремления к сохранению его хрупких экосистем.

Воспитание экологической ответственности и бережного отношения к природе у молодёжи – одна из важнейших задач отраслевой науки.

Ведь именно сегодняшним школьникам предстоит стать хранителями бесценного природного наследия.

Российский учёный стал лауреатом премии НПАФК 2025 года

12 мая, в первый день работы 32-й ежегодной встречи Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), был объявлен лауреат премии НПАФК-2025.

В этом году им стал к.б.н. Игорь Владимирович Мельников - заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО»).

И.В. Мельников является членом делегации Российской Федерации в Комиссии по анадромным рыбам Северной части Тихого океана с 2003 г. Он стал вторым российским лауреатом этой почётной награды с момента её учреждения в 2011 г.

Коллектив ТИНРО поздравляет Игоря Владимировича Мельникова с заслуженным признанием международным научным сообществом его значительного научного вклада в миссию НПАФК по сохранению и управлению запасами анадромных рыб, стальноголового лосося в северной части Тихого океана и прилегающих морях.

Игорь Владимирович, примите искренние пожелания крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и обязательной реализации всех Ваших надежд и стремлений!