Показать содержимое по тегу: научнотехническое сотрудничество

ДВНИГМИ отметил свой 75-летний юбилей

4 июля 2025 г. состоялось торжественное заседание Учёного совета Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Дальневосточный региональный научно- исследовательский институт» (ФГБУ «ДВНИГМИ»), посвящённое 75-летнему юбилею основания Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института, от которого ведёт своё начало ФГБУ «ДВНИГМИ».

В рамках мероприятия были представлены доклады, в которых выступавшие отметили ключевые научно-исследовательские достижения, исторические периоды и перспективы развития ФГБУ «ДВНИГМИ».

Обращаясь к директору ФГБУ «ДВНИГМИ» Евгению Горшкову и коллективу Института-юбиляра, заместитель директора-руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») Алексей Байталюк подчеркнул: «наше общее дело связано с разработкой научных и прикладных рекомендаций по сохранению водных биоресурсов». Он также выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве,

направленном на развитие отечественной науки.

Конференц-зал ФГБУ «ДВНИГМИ» был заполнен единомышленниками, которые нашли время,

чтобы поздравить коллег со значимой датой.

Среди участников торжественного мероприятия – Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников, Директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Кирилл Ганзей, заведующий Лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН) Вячеслав Лобанов, заведующий Лабораторией гидрологических процессов и климата ТОИ ДВО РАН Вячеслав Дубина, представители Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», его уполномоченных территориальных органов

и многих других организаций.

Сотрудникам ФГБУ «ДВНИГМИ» пожелали крепчайшего здоровья, благополучия, дальнейших успехов,

радости от любимой работы, а впереди − новых славных юбилеев!

В ТИНРО обсудили вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания

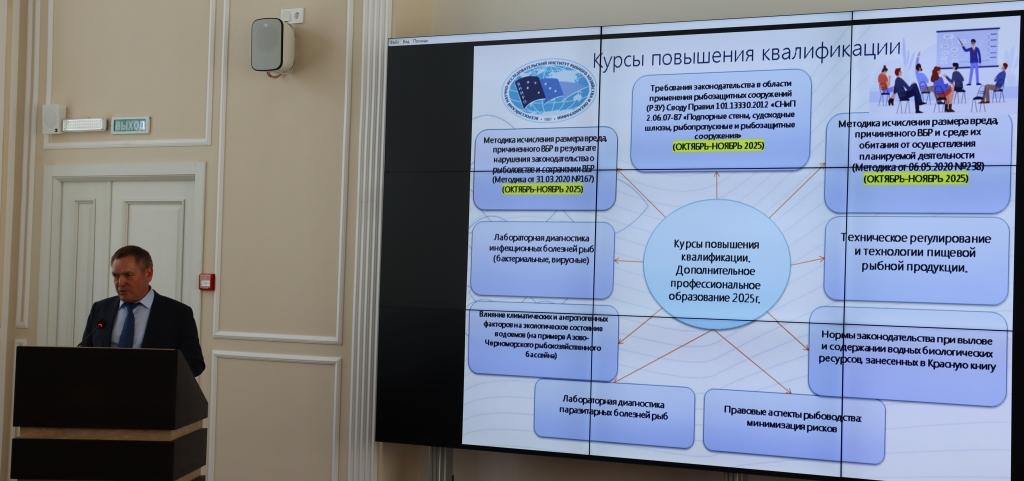

На площадке Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 18 июня под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Михаила Иваника прошло межрегиональное совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, включая контрольно-надзорные функции в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Среди участников были начальник Управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Игорь Рулев, руководители и специалисты Сахалино-Курильского, Северо-Восточного, Приморского, Охотского, Амурского территориальных управлений Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод», ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и их дальневосточных филиалов.

В числе ключевых тем ‒ показатели деятельности за 2024 год и первое полугодие 2025 г., а также дальнейшее налаживание конструктивного взаимодействия между подведомственными учреждениями Росрыболовства, которые вовлечены в выполнение единой задачи – сохранение водных биологических ресурсов и экологического равновесия.

Также были рассмотрены актуальные проблемы процедуры согласования хозяйственной деятельности. Один из вариантов оптимизации предполагает расширение использования представителями хозяйствующих субъектов возможностей цифровизации этих услуг.

Директор Департамента коммерческой деятельности ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Щуров представил доклад «Взаимодействие территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных Учреждений в области сохранения ВБР».

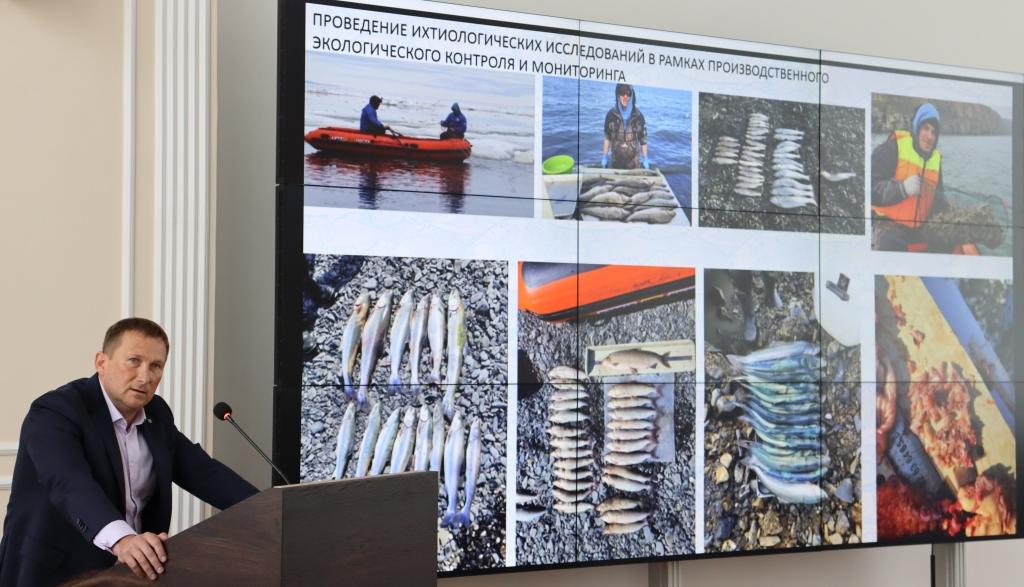

В своём выступлении «Результаты исследований продукционных характеристик и определение продукционных коэффициентов континентальных водных объектов Чукотского автономного округа» к.б.н., заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Денис Кику поделился результатами гидробиологических и ихтиологических исследований, проведённых ТИНРО в рамках производственно-экологического контроля и мониторинга при ведении хозяйственной деятельности в восточном секторе Арктической зоны России (2021, 2023, 2024 гг.). На основе полученных данных специалисты ТИНРО предложили принять продукционные коэффициенты для внутренних водных объектов Чукотского автономного округа, а также отметили, отсутствие возможности проведения биологической рекультивации в Арктической и прилегающей субарктической зонах.

Руководитель Хабаровского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (ХабаровскНИРО) к.б.н. Денис Коцюк акцентировал важность сотрудничества подведомственных учреждений Росрыболовства в своём докладе «Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в части сохранения ВБР и среды их обитания».

Актуальный вопрос по воздействию на нерестилища тихоокеанских лососей при проведении работ по открытой добычи драгоценных металлов освятил Олег Прикоки - главный специалист лаборатории морских рыбных, прибрежных биоресурсов и мониторинга промысла МагаданНИРО.

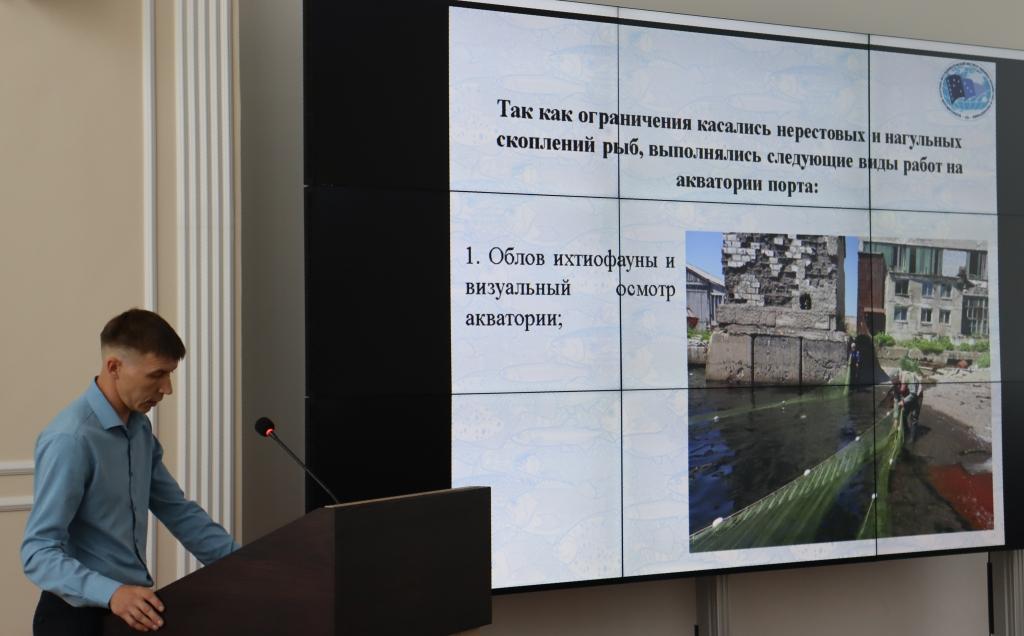

Практическую значимость при проведении Сахалинским филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО») мониторинговых работ в нерестовый период при производстве дноуглубительных работ в морских акваториях представил Егор Корнеев – заведующий лабораторией гидробиологи.

От дальневосточных филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» также выступил представитель КамчатНИРО Александр Логачев, заведующий сектором оценки антропогенного воздействия, с докладом «О некоторых вопросах сохранения водных биоресурсов в Камчатском крае».

В заключение участники совещания отметили положительный опыт расширения районов комплексных исследований и успешный опыт взаимодействия с хозяйствующими субъектами, продемонстрированный представителями СахНИРО на примере мониторинга дноуглубительных работ в портах, а также роль научных исследований в разработке мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, особенно в зоне Российской Арктики.

Доклады учёных ТИНРО получили высокую оценку в рамках Океанологической конференции

Сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») приняли участие в XI Всероссийской конференции молодых учёных «ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ», посвященной Десятилетию наук

об океане. Из представленных ими трёх докладов 2 были отмечены дипломами как лучшие в секциях «Биоокеанология» и «Гидрология, гидрохимия и биогеохимия».

С 26 по 30 мая ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ТОИ ДВО РАН) стал научной площадкой, где представители 24 научных и образовательных учреждений из регионов России, зарубежных стран, заинтересованные в актуальных темах океанологии и смежных областях, обменялись опытом, представили результаты своих исследований и установили новые научные контакты. Структурно Конференция с международным участием состояла из Пленарных сессий и 12 секций.

Воспользовавшись удачным стечением обстоятельств − участием в конференции коллег из Центрального филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», − лаборатория промысловой океанографии ТИНРО оперативно организовала проведение Океанологического семинара 29 мая. В ТИНРО были представлены работы молодых учёных

из Отдела динамики климата и водных экосистем ВНИРО.

В рамках XI Всероссийской конференции молодых учёных «ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»:

- Дарья Чульчекова (ведущий специалист сектора промысловых ракообразных лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО) выступила с докладом «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕВЕРНОЙ (PANDALUS EOUS MAKAROV, 1935) И ГРЕБЕНЧАТОЙ (PANDALUS HYPSINOTUS BRANDT, 1851) КРЕВЕТОК СЕВЕРОЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ». Работа была подготовлена ею совместно с коллегой по отделу Ильёй Корнейчуком (главный специалист). Соавторы получили диплом за лучший доклад в секции «Биоокеанология».

- Мария Колобухова (ДВФУ, ТИНРО) представила работу, подготовленную вместе с её научным руководителем Денисом Курносовым (руководитель группы внутривидовой дифференциации лаборатории исследования возраста и роста рыб): «НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗАПРОРЫ ZAPRORA SILENUS В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА».

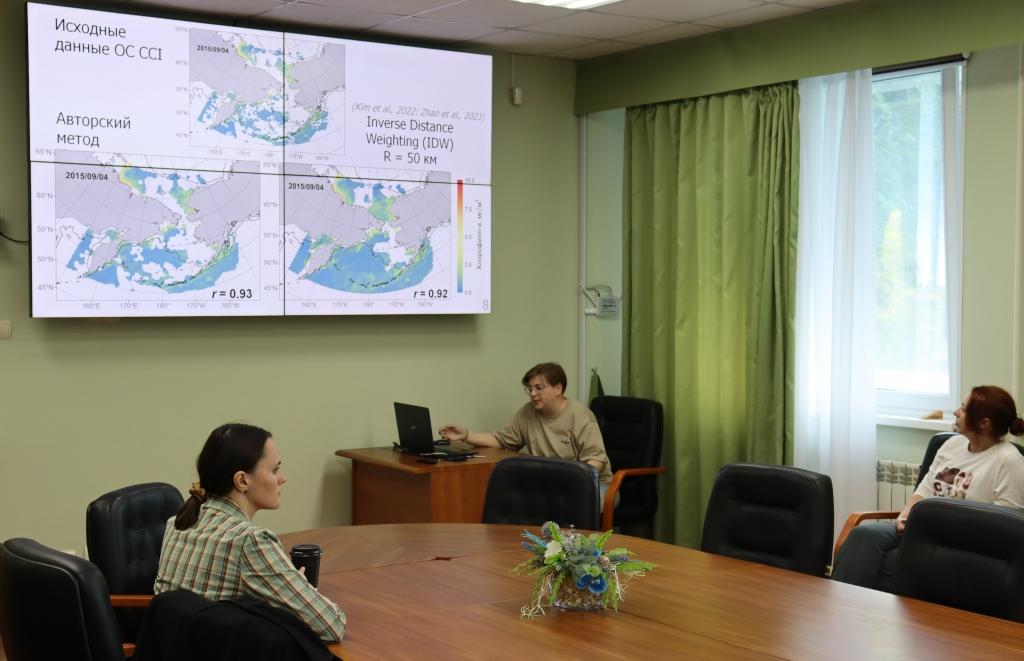

- В секции «Гидрология, гидрохимия и биогеохимия» был отмечен дипломом доклад Егора Малыгина (старший специалист сектора оперативного прогноза условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии), который был подготовлен совместно с к.г.н. Анной Курносовой (и.о. заведующей лабораторией промысловой океанографии). Тема выступления: «ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ СЛОЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА».

В ходе Океанологического семинара 29.05.25 г., в ТИНРО выступили с докладами

молодые учёные Отдела динамики климата и водных экосистем ВНИРО:

- Александра Малышева (специалист): «ФЕНОЛОГИЯ ВЕСЕННЕГО «ЦВЕТЕНИЯ» ФИТОПЛАНКТОНА В БЕРИНГОВОМ МОРЕ В 1998-2023 ГГ.»;

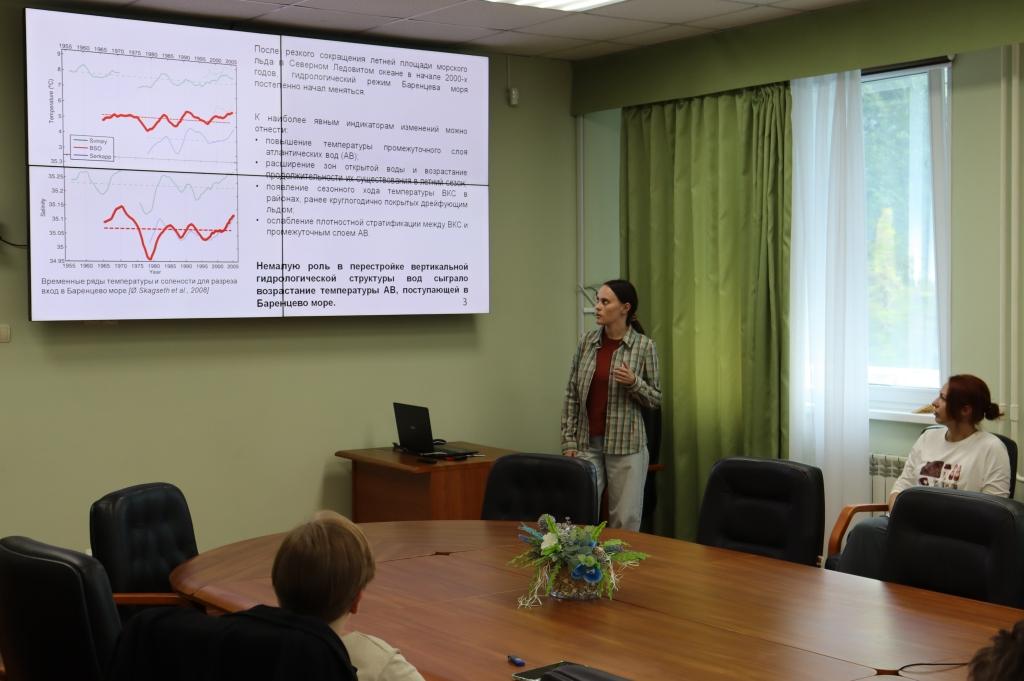

- Александра Сумкина (старший специалист): «ВЗАИМОСВЯЗЬ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕДОВИТОСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВОД».

Доклады вызвали интерес и конструктивное обсуждение участников семинара.

Итоги участия российской делегации в 9-й сессии Комиссии по рыболовству

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в составе российской делегации приняли участие в работе 9-й сессии Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана

(NPFC − North Pacific Fisheries Commission, далее − Комиссия СТО).

Заседания Комиссии СТО и профильных комитетов проходили с 18 по 27 марта.

В них приняли участие начальник отдела международного научно-технического сотрудничества и перспективных разработок ТИНРО к.б.н. Владимир Радченко и к.б.н. Олег Катугин.

В общей сложности на встречах присутствовало более 130 представителей от 9 Членов Комиссии

и 13 организаций-наблюдателей.

По итогам работы 9-й сессии Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана был достигнут

ряд договорённостей.

Среди принятых ключевых официальных документов и решений:

- обновлённые Меры по сохранению и управлению (Conservation and Management Measures, CMMs)

по тихоокеанской сайре, включая принятие временных Правил регулирования промысла (Harvest Control Rule) и снижение на 10% общего вылова сайры с целью улучшения состояния запаса данного промыслового вида;

- обновлённые Меры по сохранению и управлению по японской скумбрии, включая снижение на 29% вылова

в Конвенционном районе СТО для предстоящего промыслового сезона (1 июня 2025 года – 31 мая 2026 года);

- согласованные без изменений по сравнению с прошлым годом Меры по сохранению и управлению

по трём пелагическим объектам (дальневосточная сардина, кальмар Бартрама, тихоокеанский кальмар);

- обновлённые Меры по сохранению и управлению по донному промыслу в северо-западной и северо-восточной частях Северной Пацифики, включая закрытие для донного промысла двух районов горы Юрияку Императорского подводного хребта;

- согласована необходимость обязательного указания приловов при ведении пелагического промысла целевых объектов, таких как тихоокеанская сайра, японская скумбрия, дальневосточная сардина, кальмар Бартрама

и тихоокеанский кальмар;

- рассмотрены перспективы сотрудничества Комиссии СТО с другими международными рыбохозяйственными

и научными организациями, включая НПАФК, ПИКЕС.

Участие отечественных учёных в работе международных организаций обеспечивает возможность представления интересов Российской Федерации и способствует укреплению научно-технического сотрудничества, поддержанию авторитета российской науки и рыбопромышленного комплекса.

Учёные ТИНРО приняли участие в одиннадцатых Чтениях памяти Владимира Яковлевича Леванидова

20 марта научные сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») выступили

с докладами на заседании секции «Биоразнообразие, система и экология пресноводных организмов, биомониторинг», которая состоялась 19-21 марта в рамках XI Всероссийской конференции «Чтения памяти профессора Владимира Яковлевича Леванидова» при организационной поддержке Дальневосточного отделения РАН.

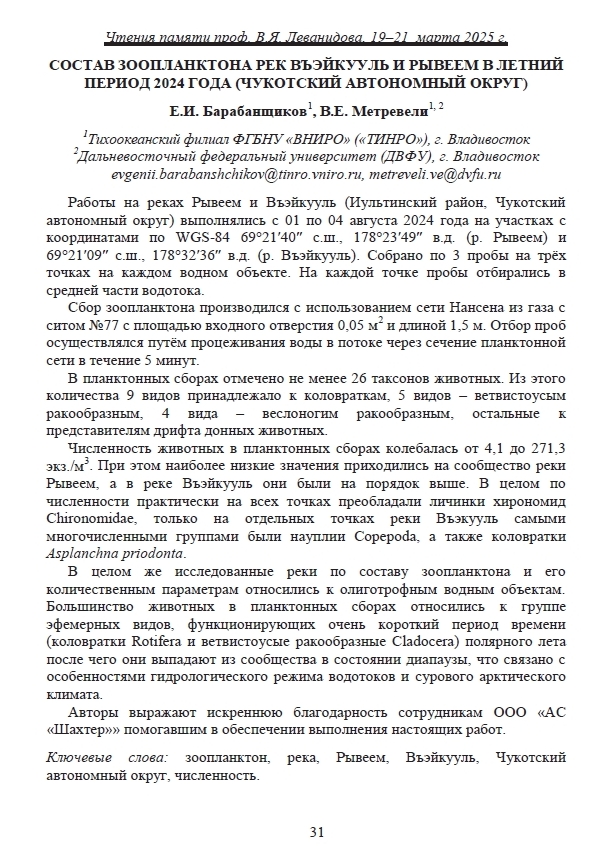

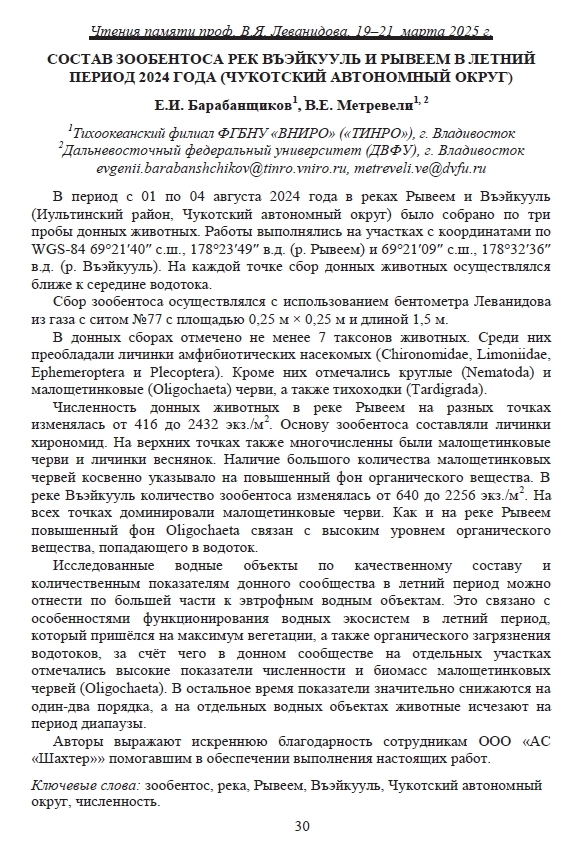

Евгений Барабанщиков, к.б.н., заведующий лабораторией биологических ресурсов континентальных водоёмов и рыб эстуарных систем ТИНРО, представил работу «Состав зоопланктона рек Въэйкууль и Рывеем в летний период 2024 года (Чукотский автономный округ).», которая была подготовлена им совместно с Вадимом Метревели - ведущим специалистом сектора изучения трофодинамики гидробионтов лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб. В этом докладе учёные поделились результатами анализа планктонных сборов в водотоках Иультинского района Чукотского автономного округа в августе 2025 г., исходя из состава зоопланктона и его количественных параметров, отметили принадлежность исследованных рек к олиготрофным водным объектам.

В числе приоритетных задач отечественной рыбохозяйственной науки − государственный мониторинг водных биологических ресурсов арктических экосистем, среды их обитания, разработка мер, направленных на сохранение и рациональное использование. Реализуется сформированная в 2023 году Программа исследований эстуарно-прибрежных зон Российской Арктики. Комплекс данных ГНЦ РФ ВНИРО о состоянии экосистем Арктики, является основой для оценки уровня антропогенной нагрузки и предотвращения экологических рисков в этом регионе.

В сборник материалов Конференции (ссылка) включены стендовые доклады научных сотрудников ТИНРО:

• «Состав зообентоса рек Въэйкууль и Рывеем в летний период 2024 года (ЧАО).»

(авторы: к.б.н. Е.И. Барабанщиков, В. Е. Метревели);

• «Использование жирных кислот в исследованиях спектров питания личинок хирономид в реке Большой (Западная Камчатка).» (авторы: к.б.н., Е.И. Кальченко, Т.Н. Травина (Камчатский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ ВНИРО),

А.А. Попков (Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ ВНИРО).

На двух секциях мартовской Конференции в общей сложности были представлены научные работы более 130 авторов и соавторов, рассмотрены вопросы биоразнообразия пресноводных организмов Дальнего Востока России, данные по фауне, систематике, биологии и распространению амфибиотических насекомых, моллюсков, пресноводных рыб.

Леванидов Владимир Яковлевич (1913–1981гг.) — известный дальневосточный ученый, доктор биологических наук, профессор, один из основоположников пресноводной гидробиологии на Дальнем Востоке. Значительное внимание он уделял развитию перспективного направления гидробиологии – ритробиологии

(науки о быстротоках), изучал процессы формирования и функционирования донных сообществ, закономерности трансформации пищевых потоков, особенности продольного распределения бентоса в ручьях, малых реках, исследовал значение водных беспозвоночных при оценке качества поверхностных вод.

Более 20 лет своей жизни В.Я. Леванидов посвятил ТИНРО.

В период 1948 – 1962 гг. вместе с женой, И.М. Леванидовой, он работал в Амурском отделении ТИНРО

(г. Хабаровск), возглавил лабораторию воспроизводства промысловых рыб.

С 1962 г. по 1971 г. Владимир Яковлевич заведовал лабораторией по изучению лососёвых рыб Камчатского отделения ТИНРО (г. Петропавловск-Камчатский).

В 1971 г., по приглашению директора БПИ ДВО РАН Воронцова Н.Н., Владимир Яковлевич вместе с женой

основал во Владивостоке лабораторию пресноводной гидробиологии и ихтиологии БПИ ДВО РАН.

В память о Владимире Яковлевиче с 2001 года в БПИ ДВО РАН проводятся конференции «Леванидовские чтения».

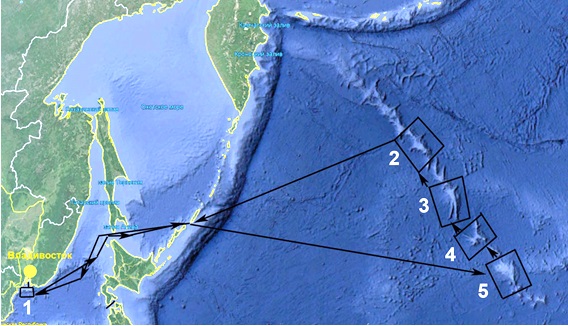

Специалисты РАН и ВНИРО совместно обследуют подводные поднятия Тихого океана

Руководство Федерального агентства по рыболовству и Российской академии наук приняли программу сотрудничества на 2021 год. Документ предполагает совместные исследования важных рыбохозяйственных районов и объектов, а также происходящих в Мировом океане процессов.

Во встрече принимали участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, а также директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий, поэтому сотрудничество между крупнейшими научными организациями страны имеет большое значение для ее развития, что было подчеркнуто на встрече.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, речь идет не только об обмене данными и опытом, но и о совместной разработке прорывных технологий и исследований. Уже сейчас совместными усилиями институтов РАН и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии создается Научный центр мирового уровня (НЦМУ), исследования которого позволят обеспечить доступ к перспективным биоресурсам Мирового океана и их высокотехнологичное освоение.

В рамках программы планируется обследование биоценозов подводных поднятий северной части Тихого океана с применением подводного телеуправляемого аппарата (ТПА) «Comanche». Первый опыт проведения таких совместных исследований был получен в 2019 г. на НИС «Академик Лаврентьев». Специалистам ННЦМБ и Тихоокеанского филиала ВНИРО удалось обследовать участок подводных гор и гайотов в районе Императорского хребта и получить уникальные сведения о местной фауне и среде ее обитания.

«Бесконтактные способы мониторинга морских донных экосистем с использованием ТПА – это один из передовых методов морских исследований настоящего времени, не требующий изъятия гидробионтов из морских экосистем», - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Исследования позволят собрать новые данные по составу, структуре и особенностям распределения донных сообществ, выполнить сбор уникальных образцов минеральных и биоматериалов. Ученые смогут определить насколько там в настоящее время благоприятные условия обитания для различных гидробионтов, в том числе и промысловых.

Также особое внимание в этих работах будет уделено изучению индикаторных групп уязвимых морских экосистем и выявлению компонентов экосистемы, наиболее чувствительных к существующему или потенциальному антропогенному воздействию.