Показать содержимое по тегу: рыбное хозяйство

Учёные ТИНРО подготовили прогноз на пелагическую путину 2025 года

В ходе расширенного заседания Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») был принят путинный прогноз

«Сардина, скумбрия, сайра, тихоокеанский кальмар – 2025».

В нём представлены результаты анализа метеорологических условий, гидрологического режима в районах основного промысла пелагических рыб (сардины, сайры, скумбрии) и тихоокеанского кальмара, описана динамика вылова и приведён прогнозируемый сценарий развития их промысла.

В течение всей пелагической путины в уловах добывающих судов будет преобладать сардина.

Ключевая информация:

Дальневосточная сардина (иваси): отмечена тенденция к росту запасов, однако особенности океанологической обстановки весной, в первой половине лета 2025 г. существенно повлияли на её нагульные миграции и распределение.

Японская скумбрия: сохраняется тренд на снижение её численности в прикурильских водах.

Тихоокеанская сайра: её промзапас находится на среднем уровне. Наметилась тенденция к смещению нагульных районов в западном направлении, ближе к побережью России.

Тихоокеанский кальмар: запас цусимской и тихоокеанской популяций находится на низком уровне.

При существующем уровне запасов пелагических рыб рекомендованный вылов (РВ) сайры для прикурильских вод исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России на 2025 г. установлен в размере 82 тыс. т,

для скумбрии – 165 тыс. т, для дальневосточной сардины – 1,2 млн. т.

Материалы прогноза, предназначенные для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков и широкого круга специалистов рыбной отрасли, будут направлены в профильные учреждения.

Научно-информационное обеспечение промысла пелагических объектов способствует повышению эффективности промысловых операций, сокращению времени поиска концентраций гидробионтов.

Промысел отечественными рыбаками сардины и скумбрии, начатый 08.05.2025 г., вёлся с высокой эффективностью. Вместе с тем, из-за медленного прогрева поверхностных южно-курильских вод, скопления сардины в ИЭЗ России подходили со значительной задержкой. Поэтому на 03.08.2025 нарастающий вылов иваси составил пока 49 877 тонн.

Учёные считают, что в августе-сентябре 2025 г., в период максимального прогрева поверхностных вод в Южно-Курильском районе, сардина и скумбрия образуют наиболее крупные скопления южнее, юго-восточнее и восточнее о. Итуруп, во фронтальных зонах первой ветви течения Куросио. Промысел этих пелагических рыб будет возможен в указанном районе до начала ноября. Со второй половины ноября скопления скумбрии начнут покидать ИЭЗ России и уходить в ИЭЗ Японии.

Что касается иваси, то ожидаются поздние зимовальные миграции: её скопления будут оставаться в ИЭЗ России до декабря в связи с медленными процессами охлаждения поверхностных вод и широкой зоной распространения сардины в северо-западной части Тихого океана.

Величина запаса тихоокеанского кальмара находится на сравнительно низком уровне,

поэтому в 2025 г. крупных подходов в прикурильские и япономорские воды российской ИЭЗ не ожидается.

Есть предпосылки для промысла сайры российскими судами: в течение июля-августа 2025 г. скопления этой рыбы будут смещаться на северо-восток к третьей ветви Куросио и далее по ней. В августе-сентябре ожидается образование крупных скоплений нагуливающейся сайры в Северо-Курильском районе.

Вышел в свет второй выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе второго выпуска (т. 205, вып. 2) научного журнала «Известия ТИНРО»

(издатель — Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО») за 2025 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания на сайте издания: ссылка.

Поздравляем Марину Михайловну Раклистову с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем

Раклистову Марину Михайловну – ведущего специалиста лаборатории минтая и сельди!

В ТИНРО Марина Михайловна пришла более 40 лет назад, в 1981 году, и посвятила свою жизнь служению отечественной рыбохозяйственной науке.

За прошедшее время она закончила технологический факультет Дальрыбвтуза по специальности ихтиолог-рыбовод, в многочисленных научно-исследовательских экспедициях досконально освоила методики сбора, обработки первичных материалов, биологической информации, определения возраста гидробионтов, биостатической обработки и анализа данных, принимает активное участие в подготовке прогнозов на время минтаевой путины, а также в актуализации цифровой программы размерно-возрастных ключей по минтаю Охотского и Берингова морей, которую она создавала совместно с коллегами.

Благодаря системному мышлению и готовности делиться знаниями и опытом с молодыми специалистами,

М.М. Раклистова успешно руководила курсовыми и дипломными работами студентов Дальрыбвтуза, ДВГУ.

Коллеги искренне ценят Марину Михайловну за преданность научным ценностям, обстоятельный подход к работе, эрудицию и отзывчивость.

Многолетний безупречный труд, профессионализм и достижения М.М. Раклистовой в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – благодарность Федерального агентства по рыболовству, почётные грамоты ТИНРО и ВНИРО.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает

Марине Михайловне Раклистовой крепкого здоровья, благополучия, океана позитивной энергии

и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Поздравляем с наступающим Днём рыбака!

ТИНРО отмечает День Великой Победы

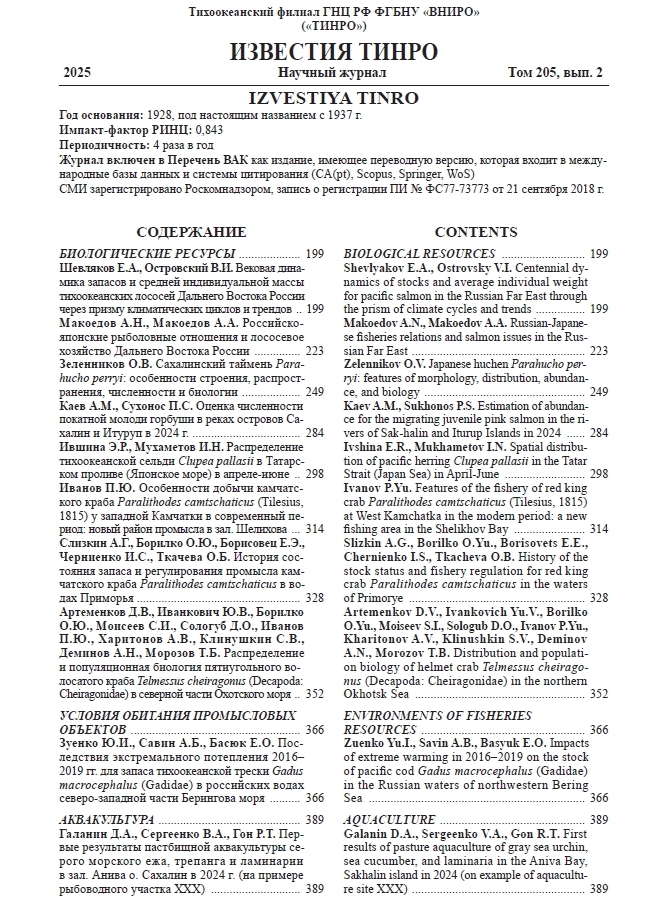

7 мая в Тихоокеанском филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель директора-руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк поздравил сотрудников ТИНРО, Базы исследовательского флота ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и детей из Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 общеразвивающего вида г. Владивостока», рассказал о тягостях войны, вкладе сотрудников Института в Победу.

В наших сердцах и памяти 9 мая остаётся символом храбрости и героизма предков − представителей многочисленных народов нашей огромной страны. Миллионы этих людей, которые остановили иноземных завоевателей и отстояли свободу нашей Родины, − отдали свои жизни, чтобы потомки научились ценить Жизнь, смогли жить в мире с другими странами, а силы направить на созидание, развитие наук, искусств, благосостояния.

За годы войны из Института в Красную армию ушла практически половина работников

на тот момент ‒ 42 человека. Живыми домой не вернулись 9 сотрудников ТИНРО.

Чтобы сохранить вечную память о них, в сквере Института был установлен монумент в виде якоря.

Он символизирует причастность к морской профессии и надежду вернуться домой из странствий целым и невредимым.

Дети, пришедшие в ТИНРО, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне,

с чувством прочитали выученные ими заранее стихотворения и возложили цветы к мемориалу.

Атмосфере сопричастности к значимому событию способствовало оформление ТИНРО снаружи и внутри, звучание песен военных лет, написанных непосредственными участниками тех далёких событий,

которые навек отпечатались в судьбах граждан нашей страны.

В вестибюле ТИНРО была организована инсталляция «Бессмертный полк», с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны из числа родственников сотрудников Института. Дополнительный символизм этой акции придали бумажные белые журавлики, которые являются символом движения «Бессмертный полк» и сохранению памяти о погибших во время Великой Отечественной войны.

Журавликов приготовили из бумаги сотрудники ТИНРО, благодаря мастер-классу, организованному администрацией 30 апреля.

Напомним, что реквиемом павшим советским солдатам на протяжении многих лет является песня Марка Бернеса на стихи Расула Гамзатова «Журавли» (1965 г.):

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…»

Уже много лет в ТИНРО реализуется мемориальный проект: сотрудники готовят краткие биографические сведения и фото своих родственников, служивших на фронте в годы Великой Отечественной войны. Информацию о подвигах этих людей, оформленную как музыкальный видеоряд, могут увидеть сотрудники и посетители ТИНРО.

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте ТИНРО появился новый раздел «Участие сотрудников ТИНРО в Великой Отечественной войне». Его цель – почтить память о вкладе наших соотечественников в защиту Родины и Победу в Великой Отечественной войне.

Инициативные сотрудники ТИНРО Е.В. Колпаков (главный специалист лаборатория бентоса) и Г.В. Хен (ведущий научный сотрудник лаборатории минтая и сельди, к.г.н., доцент) подготовили сведения о сотрудниках, призванных на защиту нашего Отечества в 1940-1945 гг. Информация включает фотографии и краткие биографические сведения, с акцентом на военные годы, составлена на основе разнородных источников.

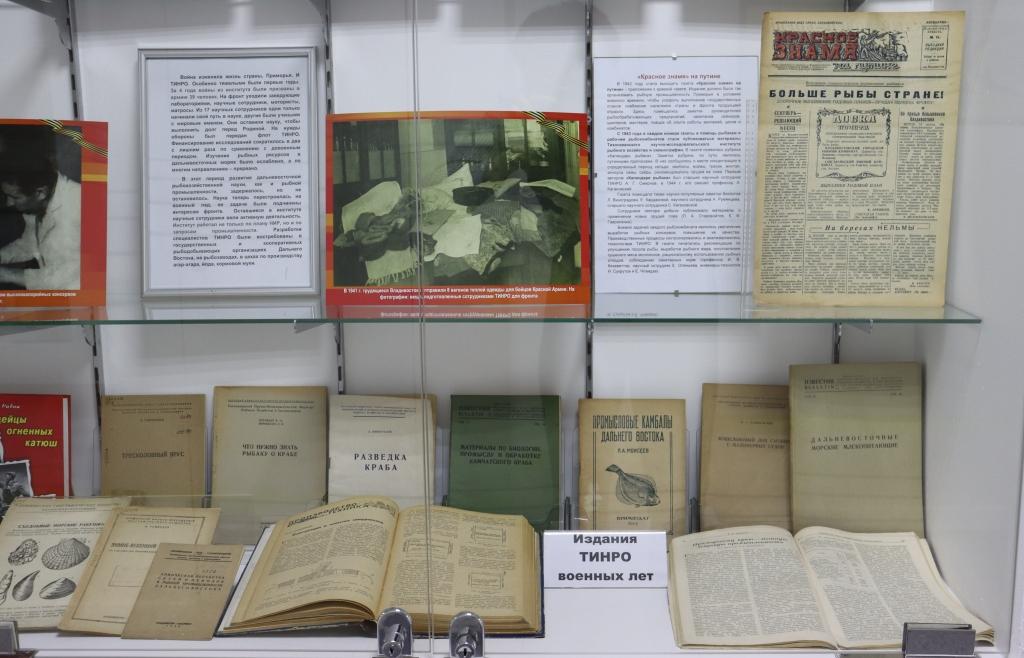

На третьем этаже Института организована тематическая выставка «ТИНРО в годы Великой Отечественной войны». Для того, чтобы в полной мере оценить значимость вклада сотрудников Института в Великую Победу, она помогает погрузиться в атмосферу тех лет, когда вся наша страна была поставлена на грань выживания.

Сотрудники ТИНРО, в том числе руководители подразделений, уходили на фронт, оставшиеся усердно и самоотверженно работали со своими единомышленниками плечом к плечу. В экспозиции представлены публикации, издания, практические промысловые рекомендации рыбакам, которые были выпущены ТИНРО

с 1941 по 1945 гг.

Вечная память павшим за мир и свободу.

Вечная благодарность тем, чьи старания позволили восстановить Отечество

и достичь новых высот в творческой деятельности.

Вышел первый в этом году выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе первого выпуска (т. 205, вып. 1)

научного журнала «Известия ТИНРО»

(издатель — Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО») за 2025 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания

на сайте издания: ссылка.

Итоги участия российской делегации в 9-й сессии Комиссии по рыболовству

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в составе российской делегации приняли участие в работе 9-й сессии Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана

(NPFC − North Pacific Fisheries Commission, далее − Комиссия СТО).

Заседания Комиссии СТО и профильных комитетов проходили с 18 по 27 марта.

В них приняли участие начальник отдела международного научно-технического сотрудничества и перспективных разработок ТИНРО к.б.н. Владимир Радченко и к.б.н. Олег Катугин.

В общей сложности на встречах присутствовало более 130 представителей от 9 Членов Комиссии

и 13 организаций-наблюдателей.

По итогам работы 9-й сессии Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана был достигнут

ряд договорённостей.

Среди принятых ключевых официальных документов и решений:

- обновлённые Меры по сохранению и управлению (Conservation and Management Measures, CMMs)

по тихоокеанской сайре, включая принятие временных Правил регулирования промысла (Harvest Control Rule) и снижение на 10% общего вылова сайры с целью улучшения состояния запаса данного промыслового вида;

- обновлённые Меры по сохранению и управлению по японской скумбрии, включая снижение на 29% вылова

в Конвенционном районе СТО для предстоящего промыслового сезона (1 июня 2025 года – 31 мая 2026 года);

- согласованные без изменений по сравнению с прошлым годом Меры по сохранению и управлению

по трём пелагическим объектам (дальневосточная сардина, кальмар Бартрама, тихоокеанский кальмар);

- обновлённые Меры по сохранению и управлению по донному промыслу в северо-западной и северо-восточной частях Северной Пацифики, включая закрытие для донного промысла двух районов горы Юрияку Императорского подводного хребта;

- согласована необходимость обязательного указания приловов при ведении пелагического промысла целевых объектов, таких как тихоокеанская сайра, японская скумбрия, дальневосточная сардина, кальмар Бартрама

и тихоокеанский кальмар;

- рассмотрены перспективы сотрудничества Комиссии СТО с другими международными рыбохозяйственными

и научными организациями, включая НПАФК, ПИКЕС.

Участие отечественных учёных в работе международных организаций обеспечивает возможность представления интересов Российской Федерации и способствует укреплению научно-технического сотрудничества, поддержанию авторитета российской науки и рыбопромышленного комплекса.

Рыбохозяйственная наука продолжает комплексное информационное сопровождение промысла на Дальнем Востоке

В третьей декаде марта научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Кагановский» приступило к выполнению программы комплексных исследований в водах Южных Курил и Охотского моря.

В свой первый в этом году рейс НИС вышло из Владивостока 19 марта.

Научная группа выполняет тралово-акустические и ихтиопланктонные съёмки нерестового минтая.

В её составе − ихтиологи, гидробиологи, океанологи, акустики Центрального института ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

Полученная информация будет использована для прогнозирования состояния запасов и подготовки обоснования общего допустимого улова (ОДУ) на Дальнем Востоке.

С 22 марта учёные проводят научно-исследовательские работы вдоль южных Курильских островов. По состоянию на 31 марта они выполнили 23 комплексных станции учёта гидробионтов (промерено более 5,4 тыс. экз.), 37 гидрологических станций, 29 гидробиологических станций. Планируемое время возвращения во Владивосток – третья декада мая.

В первом квартале ТИНРО, в плотном взаимодействии со специалистами Базы исследовательского флота ВНИРО,

с применением оборудования Центра коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Восток» (ЦКП-Восток) проводится 20 экспедиций.

С января по март в Охотском море на 14 промысловых судах Ассоциации добытчиков минтая (АДМ)

15 наблюдателей ТИНРО и 3 наблюдателя КамчатНИРО собирали материалы по биологии и промыслу минтая и сельди. Мониторинг промысла продолжается. С оперативной информацией на промысле минтая и сельди в Охотском море можно ознакомиться на сайте ТИНРО (ссылка).

Кроме НИС «Профессор Кагановский», в морской экспедиции с 27 марта находится НИС «Убежденный». Задача учёных − сбор данных по нерестовому минтаю в заливе Петра Великого. В течение 4 дней была выполнена первая ихтиопланктонная съемка.

Сотрудники лабораторий минтая и сельди, биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей, вели сбор данных по прибрежному промыслу из уловов, доставляемых на береговые предприятия рыбокомбинатов в п. Каменка, Южно-Морском, на о. Шикотан. Они собрали данные о составе уловов бригад, работавших в прибрежных водах залива Петра Великого, изучили тенденции любительского рыболовства в Приморском крае.

Сотрудники лаборатории промысловой океанографии ТИНРО в феврале провели сбор фоновых данных

в прибрежных районах о. Ханка и на реках южного Приморья.

Справочно:

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» получило своё имя в 1987 году,

в честь известного дальневосточного учёного-ихтиолога, доктора биологических наук, профессора.

Кагановский Александр Григорьевич (1901 - 1971 гг.) внёс значительный вклад в изучение биологии промысловых рыб дальневосточных морей, и, в первую очередь, сардины иваси.

Он работал в ТИНРО с 1927 по 1965 гг. Среди ведущих биологов страны был бесспорным лидером в вопросах сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока.

А.Г. Кагановский был руководителем и главным идеологом исследований по расширению сырьевой базы

в 1950-х годах. С его именем связано начало широкомасштабных поисковых и исследовательских работ в удалённых шельфовых районах открытого океана. Он был одним из немногих, кто

в конце 50-х – начале 60-х годов XX столетия смело и аргументировано доказывал перспективную приоритетность развития Дальневосточного региона.

Развитие товарного осётроводства в Приморском крае: вклад науки.

Уникальные исследования для всей рыбохозяйственной отрасли проводят учёные на Научно-исследовательской станции в посёлке Лучегорск. Здесь разводят и выращивают редкие и необычные виды рыб. Калуга, осётр, стерлядь-альбинос, гибриды калуги и сибирского осётра и это лишь небольшой перечень всех обитателей станции.

В преддверии зимы учёные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») провели бонитировочные работы.

Дмитрий Амвросов – начальник НИС в п. Лучегорск:

«Важно сейчас проверить стадии зрелости рыб. Если четвёртой, то рыба зрелая, следовательно, весной она даст половые продукты – молоки и икру. Такую рыбу мы отсаживаем отдельно и даём прогноз на количество получения икры для воспроизводства, то есть на оплодотворение и развитие нового поколения».

В условиях, созданных на НИС п. Лучегорск, рыба созревает намного раньше, чем в естественной среде обитания. Для осётра этот возраст сократился до 8 лет (против 12-17 лет в природе), для калуга до 9-10 лет (против 17-18 лет в природе). Меньше стал и межнерестовый интервал. Интересно, что выращенные на станции самки дают больше икры, чем их природные сородичи.

Евгений Рачек – ведущий научный сотрудник отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»):

«Осетровыми на станции мы занимаемся давно. Первый, довольно успешные опыты, начали проводить ещё в 90-е годы. Вначале у нас появились осётры, потом калуга. С тех пор поголовье рыбы и её разнообразие у нас только росло. Появились гибриды и альбиносы, из них получают известную во всём мире белую икру».

В мае следующего года начнётся нерест половозрелых особей. Для получения икры на станции используют уникальный способ – надрезку яйцеводов, что обеспечивает почти стопроцентную выживаемость самок. Нерест осётров на станции происходит на месяц раньше, чем в природе. Благодаря этому за лето удаётся вырастить молодь массой от ста грамм, выживаемость которой в несколько раз лучше, чем у молоди из естественной среды обитания.

НИС п. Лучегорск остаётся на Дальнем Востоке единственной рыбоводной станцией, где содержится разновозрастное ремонтно-маточное стадо амурского осетра и калуги. Коллекция рыбного хозяйства включает в себя 20 видов, пород и гибридных форм рыб, из которых 8 это осетровые и их гибриды. Первоочередная задача учёных на станции это создание оптимальных условий для роста и развития осетровых, и с этой задачей специалисты успешно справляются. Ежегодно на станции выращивается от 8 до 10 тонн товарной рыбы и при необходимости эти объёмы можно увеличить.

Предварительные результаты пелагической путины

На Дальнем Востоке завершается пелагическая путина. Этот год стал рекордным по вылову за последние 20 лет – освоено около 350 тыс. тонн сардины и скумбрии. Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводили комплексные исследования, а результаты оперативно передавались рыбопромышленникам.

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, к изучению ресурсов сардины, скумбрии, сайры и кальмара Курильских вод приступили с мая. Учеными Тихоокеанского филиала ВНИРО была развернута работа по мониторингу и анализу гидрологических, метеорологических показателей.

Как сообщил ведущий научный сотрудник ТИНРО, координатор группы научного сопровождения путины Дмитрий Антоненко, в этом году, как и в 2019 г., гидрологическая ситуация развивалась по типу теплых лет. В Южно-Курильском районе наблюдался значительный заток теплых вод с течением Куросио и быстрый прогрев поверхностного слоя, что позволило сардине и скумбрии массово совершать ранние миграции в российские воды. В начале лета НИС «Профессор Кагановский» в ходе комплексной съемки в ЮКР учел довольно большие заходы сардины в российские воды.

В летне-осенний период НИС «Профессор Кагановский» и «ТИНРО» выполняли съемки в Южно-Курильском районе в рамках масштабной комплексной экспедиции по оценке пелагических ресурсов в северо-западной части Тихого океана. Учтенная биомасса сардины составила более 2 млн тонн, скумбрии – 1,6 млн тонн. Эти два вида доминировали в нектоне (48 и 39,2%). Такой масштабный подход соответствовал оптимистичному прогнозу специалистов, наблюдавших уверенный рост сардины и скумбрии. Несмотря на некоторые перепады в межгодовой динамике, более заметные у скумбрии, общий тренд увеличения биомассы продолжится, считают ученые.

Столь многочисленные подходы позволили рекомендовать интенсивный промысел, уже начиная с июня. С начала июля в промысле было уже 12 судов (в 2019 г. работало только 4).

Осенью к поисковым работам и оценке текущего состояния сардины и скумбрии подключилось НИС «Владимир Сафонов». Динамика вылова скумбрии уступала освоению сардины, поскольку летом скумбрия концентрировалась восточнее и северо-восточнее скоплений иваси. Ученые неоднократно озвучивали эту информацию, готовили специальные рекомендации по поручению Росрыболовства и передавали рыбакам промысловые карты, однако до октября флот не спешил переходить на рекомендованные участки. В начале осени научная группа Тихоокеанского филиала ВНИРО обнаружила промысловые скопления скумбрии в прибрежных водах Южных Курил в ходе поисковых работ на добывающих судах ЗАО «Курильский рыбак».

«Проведение поисковых работ не только научными судами, имеющими технические ограничения, остается актуальным вопросом, - подчеркнул заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк. – Со своей стороны наука готова к сотрудничеству – размещению научных наблюдателей и координации работы поискового флота».

В октябре флот зашел в рекомендованный район и уловы скумбрии пошли вверх. До конца ноября средний улов на судосутки составлял 20-30 т/судосутки. В уловах присутствовали сардина, скумбрия и тихоокеанский кальмар.

Всего в ходе путины было освоено 308 тыс. тонн сардины, 40 тыс. тонн скумбрии и 14 тыс. тонн тихоокеанского кальмара. Это большой успех, с учетом того, что за последние 20 лет (напомним, что каждые 20-30 лет цикл очень высокой численности сардины и скумбрии в северной части Тихого океана сменяется циклами их минимального присутствия) структура рыбопромыслового флота и его оснащения претерпела серьезные изменения.

Ситуация с тихоокеанской сайрой остается сложной – уже несколько лет подряд типичные районы ее концентраций заняты сардиной и скумбрии, а пути миграции сместились гораздо дальше в открытый океан. В этом году ученые организовали поиск сайры. Для этих целей НИС «Владимир Сафонов» отправился в наиболее вероятные места ее скоплений восточнее центральных и северных Курильских островов. Полученная информация об уловах сайры передавалась рыбакам.

Успех пелагической путины позволяет говорить о слаженной работе специалистов отраслевой науки и хорошо отработанной системе оперативного прогнозирования.

Руководство ВНИРО выражает благодарность рыбакам, активно сотрудничавшим с наукой в период путины, а также самим ученым, принимавшим участие в ее информационном сопровождении.