Показать содержимое по тегу: тихоокеанские лососи

Учёные ТИНРО продолжают обследовать нерестилища лососей на Чукотке

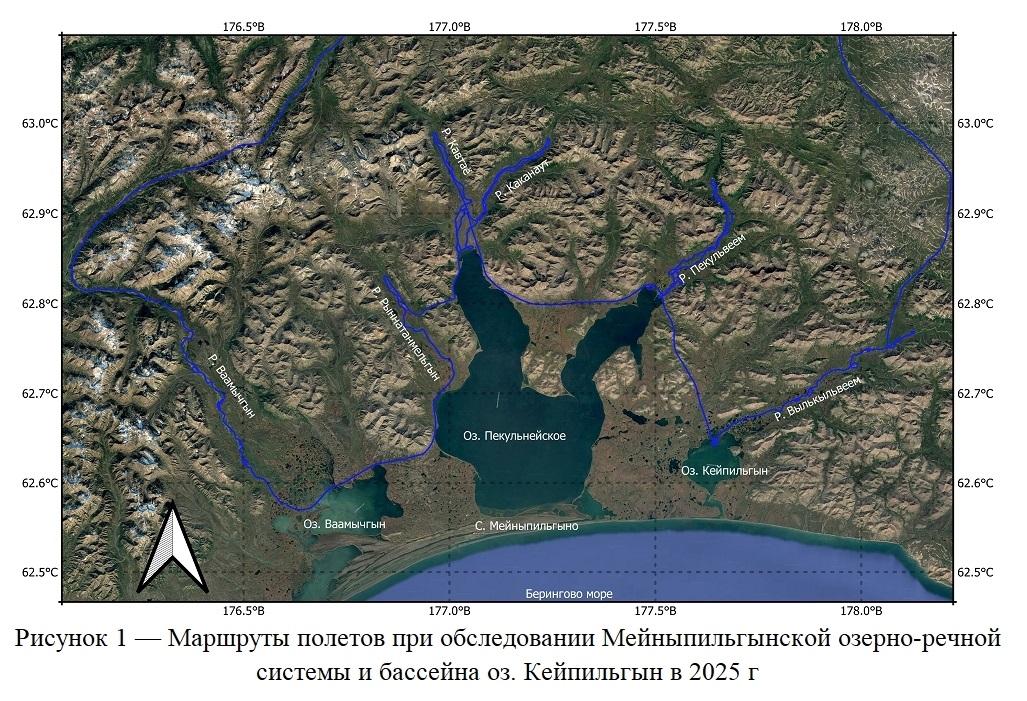

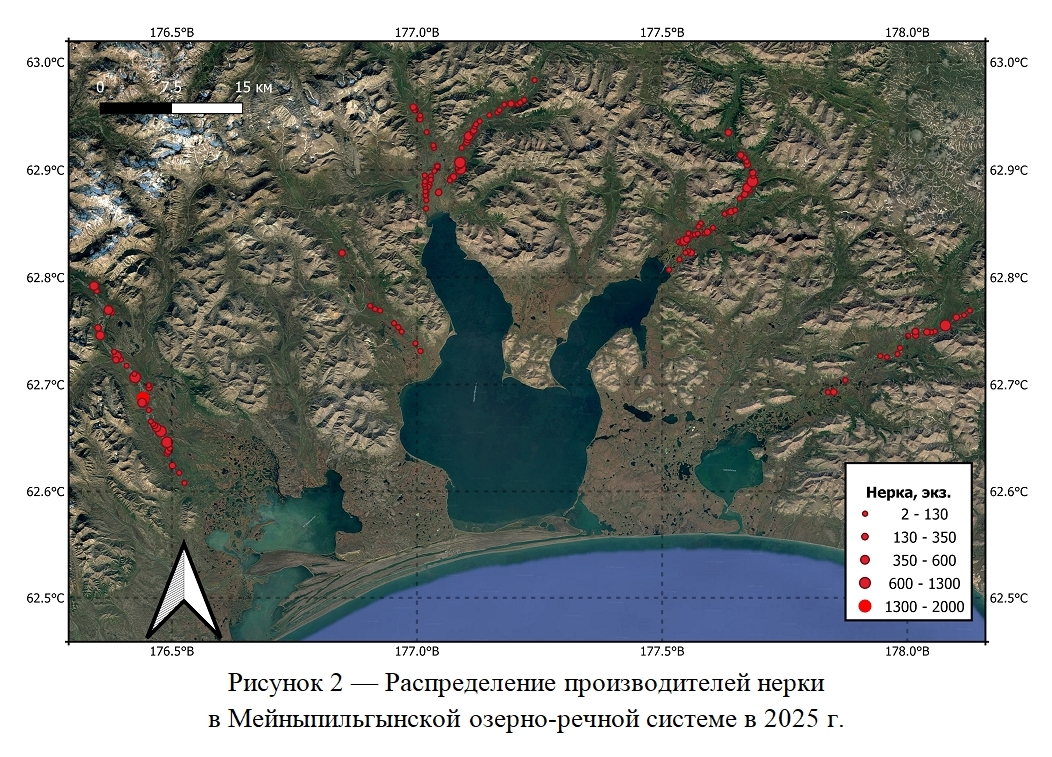

21 августа специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») провели авиамониторинг нерестилищ тихоокеанских лососей в реках, относящихся к бассейну Мейныпильгынской озерной системы и бас. оз. Кейпильгын (Чукотский автономный округ).

В 2025 г. количество лётных часов по исследованию основных нерестилищ тихоокеанских лососей на территории Чукотского автономного округа увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущими годами. Интенсивность научно-исследовательских работ ТИНРО в регионе возросла, с учётом того, что изучение водных биологических ресурсов в восточном секторе Арктической зоны России является важным стратегическим направлением комплексного подхода к сохранению и рациональному использованию региональных экосистем.

Результаты авиамониторинга в августе 2025 г.:

Общее количество нерки, зашедшей в бассейн оз. Кэйпильгын, составило практически 10 тыс. особей.

В Мейныпильгынской озерно-речной системе общая оценка численности производителей нерки составила около 197 тыс. особей. Нерестилища заполнены на 90-100% от оптимума.

Численность учтённой кеты в озерно-речной системе − около 300 особей.

Количество горбуши оценено на уровне 500 особей.

Собранные данные необходимы для прогнозирования подходов тихоокеанских лососей на будущие годы.

В зону обследования вошли: р. Велькильвеем (бас. оз. Кейпильгын), реки Пекульвеем, Каннаут, Кавтаё, Раннатанмельгын (бас. оз. Пекульнейское), р. Ваамычгын (бас. оз. Ваамычгын) (рис. 1).

Протяженность района исследования составила 360 км. Также в транзитной зоне по пути следования был обследован правый приток р. Туманская (Мейныльвегыргын) и р. Гытгыпокыткынваам – бас. оз. Майниц.

Озерно-речная система Майныпильгыно расположена в северных отрогах Корякского нагорья. Морфология рассматриваемого района обусловлена орографическими особенностями нагорья. Поскольку питание водной системы преимущественно снегово-дождевое, гидрологический режим тесно связан с климатическими условиями и, в первую очередь, количеством выпадающих осадков, обеспечивающих грунтовое питание рек. Относительно стабильные климатические условия, сформированные в приморском районе морским муссонным климатом, а также геоморфологические особенности речного бассейна (гористая местность), способствуют формированию нерестовых стаций тихоокеанских лососей. Наиболее крупной из них является популяция нерки. Помимо нерки в реках, впадающих в озера, нерестится кета, а также горбуша, кижуч.

По результатам научно-исследовательских работ, общее количество нерки, зашедшей в бассейн оз. Кэйпильгын, составило 9,7 тыс. рыб. Наиболее плотные нерестовые скопления рыбы отмечены в среднем течении, от места слияния с р. Асалькамвеем и ниже (рис. 2).

Отнерестившихся рыб (снёнки) практически не обнаружено, основная масса рыб приступила к нересту. При этом на некоторых участках отмечены замытые гнезда, соответственно, часть производителей отнерестилась ранее.

В Мейныпильгынской озерно-речной системе общая оценка численности производителей нерки составила около 197 тыс. рыб. Нерестилища заполнены на 90-100% от оптимума.

Основная часть нерки зафиксирована в р. Пекульвеем, впадающей в одноименный залив (северо-восточная часть озера).

Оз. Ваамычгын имеет четыре основных притока: р. Чичельвеем, р. Вапаваам, р. Ваамычгын и р. Янранайвеем. Аэровизуальные работы проводили в р. Ваамычгын, где расположены основные нерестилища в бассейне (рис. 2).

На момент обследования нерестилищ Мейныпильгинской озерно-речной системы производители нерки сформировали нерестовые скопления от нескольких десятков до нескольких сотен рыб, реже численность скоплений достигала одной-двух тысяч особей (рис. 3).

Активная фаза нереста также наблюдалась в оз. Подарок (бас. р. Пекульвеем) (рис. 4).

Наряду с нерестующими особями в верхней и средней части р. Пекульвеем, в нижнем течении реки отмечено несколько скоплений транзитной «свежей» нерки без заметных брачных изменений. Также группа свежей нерки отмечена в северо-восточной части Пекульнейского залива. В долевом соотношении на свежую нерку в р. Пекульвеем приходится около 30%.

Остальная часть рыб (70%), с ярко выраженными брачными изменениями, активно участвует в нересте. При этом снёнки и отнерестившейся нерки в водоёме практически не встретилось. Это может свидетельствовать о том, что в реке нерестится несколько волн производителей, между которыми, проходит время достаточное для утилизации хищниками отнерестившихся и умерших особей. При этом «старые» гнезда отчётливо различимы.

В реках Каканаутского залива, в частности, в р. Каканаут, отмечено до 30% «потёртой» рыбы, т.е. той, которая уже длительное время принимает участие в нересте и имеет на теле повреждения кожного покрова. Причем доля такой рыбы в притоке Кавтаё (Каутаваам) меньше – до 10% (рис. 5).

В верхнем течении рек расположены довольно многочисленные нерестовые бугры, уже оставленные производителями. Очевидно, что здесь первая волна захода была относительно более многочисленной по сравнению с реками Пекульнейского залива.

В бассейне р. Ваамычгын основная масса производителей в завершающей фазе нереста или уже завершила нерест. Особи нерки равномерно распределены по водоёму в среднем течении. В верхнем течении распределение нерки носит прерывистый характер: значительное количество особей отмечено в трёх обособленных нерестилищах. Практически вся рыба была распределена на гнездах и имела потертости кожных покровов (рис. 6).

Численность учтённой кеты в озерно-речной системе не превысила 300 особей.

Количество горбуши оценено на уровне 500 особей.

В притоке р. Туманская (р. Мейныльвегыргын) в небольшом количестве отмечены (30-50 экз.) уже покинутые гнезда горбуши, а также кета в завершающей стадии нереста (около 300 экз.).

В устье р. Гытгыпокыткынваам отмечена примерно 1000 особей нерки, мигрирующей из оз. Майниц к нерестовым участкам р. Гытгыпокыткынваам.

Вышел в свет путинный прогноз промысла дальневосточных лососей

Руководители добывающих предприятий, флотилий, судовладельцы, другие представители рыбной отрасли используют в работе путинный прогноз «Лососи-2025». Он был подготовлен коллективом специалистов дальневосточных филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». В прогнозе приведена научная оценка перспектив и динамики лососевой путины, практические рекомендации для реализации прогнозируемого вылова в промысловом сезоне текущего года. Общий вылов тихоокеанских лососей в 2025 г. обоснован отраслевой наукой на уровне 311,7 тысяч тонн.

В рамках научного сопровождения путины специалисты дальневосточных филиалов ВНИРО продолжают исследования: траловые учётные съёмки, мониторинг подходов лососей к нерестилищам. Анализ собранных данных позволяет оперативно управлять промыслом на основе актуальной информации.

По состоянию на 26 июня 2025 г., вылов тихоокеанских лососей составил 10 585 тонн. Это практически в 4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года (2783 т).

Региональное распределение вылова тихоокеанских лососей нарастающим итогом по дальневосточным субъектам выглядит следующим образом:

Приморский край: 4038 т (38,1%);

Хабаровский край: 3119 т (29,5%);

Камчатский край: 2862 т (27%);

Сахалинская область: 442 т (4,2%);

Магаданская область: 93 т (0,88%);

Чукотская автономная область: 32 т (0,3%).

В структуре лососёвых уловов преобладает горбуша (7481 т, или 70,7%).

Далее по убыванию – нерка (25,8%), кета (2%), чавыча (1,3%), сима (0,3%), кижуч (0,01%).

Инфографика о ходе лососевой путины размещена на сайте ВНИРО в разделе «Лососевая путина» (ссылка).

Ход экспедиционных исследований лососей в дальневосточных морях

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), которые в начале июня вышли из порта Владивосток на НИС «Профессор Кагановский», на пути перехода в Берингово море выполнили комплексные научно-исследовательские работы в эпипелагиали прикурильских вод Тихого океана в дополнение к съёмке на НИС «ТИНРО».

В период с 03 по 14 июня этими двумя судами был осуществлён начальный этап траловой съемки по учёту преданадромной горбуши охотоморского бассейна. Выполнено три разреза, расположенных параллельно гряде Курильских островов в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации. Промежуточные данные, полученные по итогам трёх разрезов в северо-западной части Тихого океана, сравнительно с показателями предыдущих лет являются средними. Оперативные оценки носят предварительный характер и будут уточняться по мере выполнения дальнейших исследований.

В прибрежье Берингова моря НИС «Профессор Кагановский» выполнил первый отсекающий разрез. На основе анализа данных, которые они собирают в ходе комплексной пелагической траловой съёмки, учёные оценят запасы тихоокеанских лососей, массовых видов нектона и планктона, в том числе гидроакустическим эхоинтеграционным методом, изучат особенности среды их обитания в эпипелагиали прикурильских вод, западной и центральной частей Берингова моря.

Цель исследований водных биологических ресурсов − оценка урожайности поколений, динамики запасов, их структуры, распределения, уточнение особенностей условий формирования промысловых скоплений.

Как отметил начальник экспедиции (заведующий лабораторией) – помощник капитана по научной работе Алексей Сомов, «экспедиции по учёту численности и распределения тихоокеанских лососей в дальневосточных морях имеют комплексный характер и проводятся ТИНРО ежегодно с 1980 года, когда принципы системного изучения структуры и динамики пелагических экосистем были сформированы профессором В.П. Шунтовым и его единомышленниками в лаборатории прикладной биоценологии».

Данные, которые будут получены во время научных экспедиций НИС «Профессор Кагановский» и НИС «ТИНРО», необходимы для научного сопровождения лососёвой путины.

В составе обеих морских экспедиций - участники проекта «Исследовательская стажировка», направленного на пополнение кадрового резерва отрасли молодыми специалистами.

Продолжаются комплексные исследования лососей на Дальнем Востоке

Специалисты Тихоокеанского («ТИНРО») и Камчатского («КамчатНИРО») филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» вышли в море 30 мая на НИС «ТИНРО» и приступили к комплексным научно-исследовательским работам в тихоокеанских водах Курильских островов и в северо-западной части Тихого океана.

На основе анализа данных, которые соберут в ходе комплексной пелагической траловой съёмки, учёные оценят запасы тихоокеанских лососей, скумбрии, дальневосточной сардины (иваси), других пелагических видов гидробионтов, изучат особенности среды их обитания в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Такие работы выполняются на регулярной основе ежегодно. Добытые в экспедициях сведения позволяют отраслевой науке оперативно уточнять сроки, мощность подходов производителей лососёвых рыб к основным нерестовым районам, своевременно обеспечивать учреждения рыбохозяйственного комплекса актуальной информацией. Успех лососёвой путины во многом зависит от её научного сопровождения.

Исследования гидробионтов направлены на оценку урожайности поколений, динамики запасов, их структуры, распределения, уточнение особенностей условий, при которых формируются промысловые скопления.

В составе этой экспедиции – студентка 3 курса Школы Мирового океана ДВФУ (направление подготовки - Прикладная гидрометеорология). Екатерина Голубева отправилась в рейс в рамках проекта «Исследовательская стажировка», который реализуется при поддержке Росрыболовства. Его главные цели — помочь молодым специалистам определиться с профессиональными приоритетами, найти свой путь в науке и пополнить кадровый резерв отрасли. Проект предлагает студентам уникальную возможность: под руководством опытных специалистов проверить свои знания на практике, освоить современные научные методы и погрузиться в мир рыбохозяйственной науки прямо на борту исследовательского судна.

Подробнее о проекте «Исследовательская стажировка»: ссылка.

Состоялось заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета

На площадке Правительства Сахалинской области 25 апреля под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова прошло заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Среди участников были представители Росрыболовства, Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) и его дальневосточных филиалов, ассоциаций рыбохозяйственного комплекса России, отраслевых исполнительных органов государственной власти и территориальных управлений федеральных органов государственной власти Дальневосточного федерального округа, коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

В числе ключевых вопросов ДВНПС ‒ подведение итогов охотоморской минтаевой путины сезона «А» текущего года, обсуждение вопросов организации лососёвой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, стратегии и принципов регулирования промысла тихоокеанских лососей в регионе.

Также были рассмотрены результаты исполнения решений Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета, принятых в 2024 году и предложения о внесении изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков перечислил ключевые темы повестки. Обращаясь к участникам ДВНПС,

он отметил достижения отечественных рыбаков в сезон «А» минтаевой путины, которые, несмотря на сложную штормовую обстановку, смогли обеспечить освоение квот в объёме 84,1% от ОДУ (845 тыс. тонн).

Директор ВНИРО, д.э.н. Кирилл Колончин представил обоснованные отраслевой наукой рекомендации к региональным стратегиям промысла тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 2025 год. Он также акцентировал важность слаженной работы учёных, рыбаков и властей для эффективного и добросовестного освоения ресурсов.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов чётко обозначил порядок организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

С докладами об итогах охотоморской минтаевой путины сезона «А» выступили заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») к.б.н. Алексей Байталюк

и президент НО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей Буглак. По итогам состоялось обсуждение представленной информации.

Минтаевая путина является одной из основных в последние годы: несмотря на потенциал дальневосточной сардины, на сегодняшний день минтай остаётся промысловым объектом номер один. Прогноз на основе математического моделирования предусматривает рост численности минтая после 2026 г., в связи со вступлением в промзапас среднеурожайного поколения.

Алексей Байталюк отметил несколько факторов, повлиявших на результаты сезона «А».

(1) Уменьшение количества судов на промысле: с 46 единиц среднетоннажного флота – до 31

и с 68 единиц крупнотоннажного флота – до 66. Тенденция связана с метеообстановкой в районе промысла.

(2) При оценке суммарного результата промысла по всем подзонам в абсолютном выражении, заметно,

что в 2025 г. вылов минтая (845 тыс.т) превышает показатель аналогичного периода 2024 года (828,3 тыс. т) -

на 2%, или на 16,7 тыс. тонн. Вместе с тем, вылов в водах объединённых «камчатских подзон» в 2025 г. сократился к уровню 2024 г. на 3,1 тыс. т: с 502,9 тыс. т – до 499,8 тыс. т. В то же время, в Северо-Охотоморской подзоне

было добыто на 19,8 тыс. т больше, чем предыдущем году (345,2 тыс. т против 325,4 тыс. т).

(3) В относительном выражении освоение ОДУ в 2025 г. (84,1%) несколько ниже, чем в 2024 г. (87,1%),

что объясняется более высоким показателем ОДУ в текущем году.

Предпосылки для добычи минтая в следующем году связаны с перспективным поколением 2021 года,

которое в 2026-2027 гг. вступит в промысловый запас и поддержит выбывающие поколения старшевозрастных группировок.

Далее Егор Захаров (начальник отдела бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промыслов ТИНРО) представил доклад об исполнении решений Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета, принятых в 2024 г.

После этого участники ДВНПС обсудили внесение изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбопромыслового бассейна. Согласование корректирующих инициатив состоялось накануне, в рамках заседания рабочей группы ДВНПС, которую провёл заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В завершение заседания ДВНПС представители рыбодобывающих предприятий, отраслевых исполнительных органов государственной власти и территориальных управлений федеральных органов государственной власти ДФО отметили существенную роль рыбохозяйственной науки в информационном обеспечении отрасли.

Вышел первый в этом году выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе первого выпуска (т. 205, вып. 1)

научного журнала «Известия ТИНРО»

(издатель — Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО») за 2025 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания

на сайте издания: ссылка.

В Охотское море вышла экспедиция для определения численности и биологического состояния тихоокеанских лососей

В целях проведения траловой съемки, ихтиологических, трофологических и океанологических работ пятеро ученых из Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») отправились в экспедицию.

Научно-исследовательское судно ФГБНУ «ВНИРО» «Владимир Сафонов» вышло из Владивостока для оценки численности, биомассы, биологического состояния тихоокеанских лососей и других видов нектона.

Район исследований будет охватывать акваторию Курильской гряды со стороны Охотского моря.

Фото из архива «ТИНРО»

Государственный мониторинг состояния тихоокеанских лососей, в частности, и сообществ рыб, в целом, остается одной из ключевых задач рыбохозяйственной науки. Такие представители тихоокеанских лососей, как горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, принадлежат к важнейшей промысловой группе рыб в рыболовстве России на Дальнем Востоке. По объему вылова в последние годы они занимают второе место после минтая.

Также планируется собрать данные о видовом составе морских млекопитающих в районе исследований. Морские учетные работы являются важной частью изучения видового и численного состава, миграций китообразных. Ученые с борта судна будут наблюдать за животными, фиксировать их количество и особенности поведения (скорость и интенсивность перемещений, социальное поведение в группах).

Еще одним направлением работы ученых «ТИНРО» станет сбор материалов для выявления особенностей гидрологического режима в районе исследований.

Пресс-служба ТИНРО

Морские экспедиции – вклад в отраслевую науку в 2022 году.

Дальневосточные филиалы «ВНИРО» завершили цикл морских экспедиционных исследований 2022 г. Выполнен весь запланированный комплекс исследований.

Традиционно большое внимание было уделено вопросам распределения и численности тихоокеанских лососей. Так, в марте состоялся третий, международный рейс, проходивший под эгидой северотихоокеанской Комиссии по анадромным рыбам (НПАФК). Учёные на НИС «ТИНРО» провели комплексные морские исследования в приалеутских водах северной части Тихого океана. Был собран обширный материал по биологии и экологии лососей, среде их обитания в зимний период. В июне-июле на этом же судне в тихоокеанских водах, прилегающих к Курильской дуге, была выполнена традиционная съемка по учету горбуши на путях миграций в Охотское море. Одновременно вдоль охотоморской стороны Курильских островов на судах «Владимир Сафонов» и «Дмитрий Песков», сменяющих друг друга в ходе рейса, выполнялся отсекающий разрез. Эти работы позволяют отслеживать расходящиеся к Сахалину и Камчатке потоки горбуши, и по их интенсивности оперативно оценивать величину подходов к побережью этих регионов. В целом, выполненные экспедиции помогли ориентировать рыбаков на сроки, районы и объемы основных подходов тихоокеанских лососей в путину 2022 года. В сентябре-октябре исследования лососей ежегодно завершаются оценкой численности молоди горбуши в Беринговом и Охотском морях перед её миграцией на зимовку. В этих работах были задействованы два судна – НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Кагановский». Полученные данные позволяют с оптимизмом оценивать лососевую путину 2023 г.

Приоритетным сезоном исследований минтая считается период его нереста, когда он образует плотные скопления, а по уловам выметанной икры определяются основные районы его воспроизводства и численность родительского стада. В прошедшем экспедиционном сезоне в апреле-мае были выполнены рейсы по исследованию минтая залива Петра Великого на НИС «Убежденный», южных Курильских островов, западного побережья Камчатки, северной части Охотского моря и восточного побережья о. Сахалин на НИС «Профессор Кагановский».

Также в апреле силами трех судов был обследован шельф Японского моря в пределах всей Российской экономзоны. В ходе работ была оценена численность и распределение донных рыб и креветок (НИС ««Владимир Сафонов» и «Дмитрий Песков»), а также крабов (НИС «Зодиак»).

Весенний цикл работ завершил рейс НИС «Убежденный», с борта которого была выполнена водолазная съемка нерестилищ сельди в прибрежной зоне северной части Охотского моря. Результаты подтвердили предположение о хорошем состоянии численности родительского стада этой популяции.

Перед началом активной фазы пелагической путины, в ходе которой добывается тихоокеанская сардина (иваси) и скумбрия, в августе в район промысла был направлен НИС «ТИНРО» с целью оценки численности и особенностей распределения этих видов в Южно-Курильской зоне и прилегающих к ней открытых водах Тихого океана. Результаты рейса подтвердили достаточное количество ресурсов сардины и скумбрии, зашедших в наши воды, однако было зафиксировано аномально северное распространение скоплений. Кроме того, специалисты, участвовавшие в экспедиции, отмечали, что в отличие от последних лет концентрации сардины и скумбрии были значительно разобщены. Если первая тяготела к Курильским островам, то вторая – к открытым водам.

Международные исследования 2022 г. были завершены 8-й совместной российско-японской экспедицией по учёту морских млекопитающих. В августе в юго-западной части Охотского моря учёные на НИС «Владимир Сафонов» собирали информацию о распределении млекопитающих, их численности и особенностях поведения. Всего было учтено 968 животных. Такие исследования помогают оценить современный статус китообразных в экосистеме Охотского моря, их роль в глобальных пищевых цепочках, в том числе в части потребления гидробионтов.

В настоящий момент вся информация, собранная в ходе морских экспедиций 2022 г., тщательно анализируется, обрабатывается и систематизируется. В дальнейшем она станет основой для прогнозов вылова гидробионтов на Дальневосточном промысловом бассейне и научных работ.

Главные вопросы промысла обсудили на заседании ДВНПС

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) состоялось во Владивостоке под руководством Заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Участие в ДВНПС приняла делегация Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, возглавляемая директором по научной работе Олегом Булатовым. Помимо представителей центрального аппарата института участниками ДВНПС стали руководители и ученые дальневосточных филиалов ВНИРО. Также участие в заседании приняли представители отраслевых объединений и предприятий, контролирующих органов, ассоциаций КМНС.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников доложил о распределении общих допустимых уловов применительно к видам квот на 2023 год. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн занимает 1-е место в России по объёмам вылова. Согласно прогнозам на 2023 год, в основу которых легли данные 86 научно-исследовательских экспедиций, есть резервы по увеличению вылова.

Запасы минтая довольно стабильны, есть хорошие тенденции к их росту. Так, в Беринговом море, хорошая перспектива того, что некоторые поколения 2018-2022 годов будут достаточно урожайными для дальнейшего пополнения запасов. Но свои корректировки может внести природа. В случае похолодания существует вероятность сокращения подходов минтая из-за миграции его в западную часть Берингова моря.

Высокую численность сохраняет сельдь, тенденций к её снижению пока не наблюдается. В последние годы отмечен рост численности Сахалино-хокайдской популяции.

Явно недоиспользуются запасы такого вида, как макрурус. Эту рыбу ещё называют минтаем глубоководных районов.

Большое внимание на заседании было уделено лососевой теме – организации путины, исследованиям и оценке ресурсов, работе региональных комиссий по анадромным видам.

С докладом по результатам лососевой путины выступил заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк. Рыбохозяйственная наука оценивала реализацию запаса в рамках оптимистического и консервативного сценариев. Оптимистичный прогноз в 2022 году не оправдался, здесь природа внесла свои коррективы. Консервативный прогноз по горбуше был освоен и превышен по всем районам. Прогнозные ожидания оправдались или были превышены по Восточной Камчатке (132%), Магаданской области (117%), по Хабаровскому краю (96%). Лидером по вылову стал Камчатский край 134 тыс. тонн лососей. На втором месте Сахалинская область с объёмом вылова в 93 тыс. тонн. Вылов таких лососёвых, как нерка, кижуч и сима оказался выше прогнозных ожиданий.

В ходе осенней экспедиции в Охотском и Беринговом морях учёные получили важные результаты по оценке численности и биомассы посткатадромной горбуши. Полученные оценки для обоих морей оказались одними из самых высоких и превысили средний уровень учётов поколений беринговоморской и охотоморской горбуши чётных лет ската. Полученные данные лягут в основу прогнозов по подходу тихоокеанского лосося в 2023 году.

Члены ДВНПС поддержали большинство представленных предложений, по некоторым из них принято решение провести в ближайшее время совещания с пользователями и контролирующими органами и доработать формулировки для их внесения в готовящийся пакет изменений.

Ученые продолжают исследования лососей в зимний период в Тихом океане

Научно-исследовательское судно Росрыболовства «Профессор Кагановский» вышло в рейс в рамках международной исследовательской программы изучения тихоокеанских лососей.

Рейс является частью международной программы исследований тихоокеанских лососей, начало которой было положено в 2019 году – в международный Год лосося. Вот уже несколько лет ученые из России, США, Канады, Японии и Республики Корея под эгидой Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) ведут совместные исследования в данном направлении.

«Эти работы закроют наиболее малоизученный период жизни лососевых, - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин. – Практическая ценность предстоящих исследований в том, что их результаты будут использованы для разработки прогноза вылова лососей в будущем году».

В ходе экспедиции учеными Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии впервые будут выполнены исследования лососей в период их зимней нагульной миграции через Курильские проливы.

В планах ученых сбор информации по численности и распределению лососей, их состоянию, питанию, параметрам окружающей среды.

Не менее важную роль будут играть работы по сбору материалов для генетической дифференциации лососей. Поскольку лососи образуют смешанные скопления во время зимних нагульных миграций, определение соотношения северных и южных популяций позволит сделать прогноз по регионам, а также лучше понять биологические особенности региональных группировок лососей.

Судно вернется в порт Владивостока к Новому Году.

Пресс-служба ВНИРО