Показать содержимое по тегу: Берингово море

Лови лосося пока горячо: увеличен прогнозируемый объём добычи горбуши в Приморском крае

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в первых числах июня были рассмотрены материалы, обосновывающие изменение прогнозируемых объёмов добычи (вылова) горбуши в Приморском крае подзоны Приморье в 2025 г.

Учёные отметили высокую интенсивность заходов горбуши в приморские реки, а также увеличение динамики вылова этой рыбы.

Впервые за 150 лет Приморский край вышел на первое место по объёму добычи тихоокеанских лососей

среди дальневосточных регионов. По состоянию на 30.06.2025 г. было добыто 5264 тонны горбуши и симы,

а на 03.07.2025 вылов только горбуши составил уже 6300 т. За период 23-30.06.2025 средний вылов горбуши

в сутки превысил 300 т (359 – 583 т).

На основе биологического обоснования было принято решение изменить в 2025 г. прогнозируемые объёмы вылова горбуши для осуществления всех видов рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры (рыбоводства), в сторону увеличения в подзоне Приморье на 8 тыс. т (с 13 595,23 т – до 21 595,23 т),

в том числе в границах Приморского края на 8 тыс. т (с 6995,23 т – до 14995,23 т).

Сотрудники лаборатории биологических ресурсов континентальных водоёмов и рыб эстуарных систем ТИНРО поделились результатами изучения морских прибрежных участков от района р. Светлой до р. Единка,

нижних частей рек на этом участке.

В последней декаде июня 2025 г. на всё протяжении района исследований и вглубь до 5 км в море были отмечены многочисленные скопления горбуши. В прибрежной части также были выявлены концентрации горбуши от 500 до 5 тыс. экз., при этом их численность возрастала к устьевым участкам рек.

Приморская горбуша, р. Самарга.

Фотография Крупянко Николая Игнатьевича (ТИНРО)

Ход экспедиционных исследований лососей в дальневосточных морях

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), которые в начале июня вышли из порта Владивосток на НИС «Профессор Кагановский», на пути перехода в Берингово море выполнили комплексные научно-исследовательские работы в эпипелагиали прикурильских вод Тихого океана в дополнение к съёмке на НИС «ТИНРО».

В период с 03 по 14 июня этими двумя судами был осуществлён начальный этап траловой съемки по учёту преданадромной горбуши охотоморского бассейна. Выполнено три разреза, расположенных параллельно гряде Курильских островов в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации. Промежуточные данные, полученные по итогам трёх разрезов в северо-западной части Тихого океана, сравнительно с показателями предыдущих лет являются средними. Оперативные оценки носят предварительный характер и будут уточняться по мере выполнения дальнейших исследований.

В прибрежье Берингова моря НИС «Профессор Кагановский» выполнил первый отсекающий разрез. На основе анализа данных, которые они собирают в ходе комплексной пелагической траловой съёмки, учёные оценят запасы тихоокеанских лососей, массовых видов нектона и планктона, в том числе гидроакустическим эхоинтеграционным методом, изучат особенности среды их обитания в эпипелагиали прикурильских вод, западной и центральной частей Берингова моря.

Цель исследований водных биологических ресурсов − оценка урожайности поколений, динамики запасов, их структуры, распределения, уточнение особенностей условий формирования промысловых скоплений.

Как отметил начальник экспедиции (заведующий лабораторией) – помощник капитана по научной работе Алексей Сомов, «экспедиции по учёту численности и распределения тихоокеанских лососей в дальневосточных морях имеют комплексный характер и проводятся ТИНРО ежегодно с 1980 года, когда принципы системного изучения структуры и динамики пелагических экосистем были сформированы профессором В.П. Шунтовым и его единомышленниками в лаборатории прикладной биоценологии».

Данные, которые будут получены во время научных экспедиций НИС «Профессор Кагановский» и НИС «ТИНРО», необходимы для научного сопровождения лососёвой путины.

В составе обеих морских экспедиций - участники проекта «Исследовательская стажировка», направленного на пополнение кадрового резерва отрасли молодыми специалистами.

Вышел в свет прогноз беринговоморской минтаевой путины

Путинный прогноз «Беринговомороская минтаевая путина-2025» был подготовлен ведущими специалистами Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), с использованием данных КамчатНИРО. Материалы основаны на оценке состояния ресурсов минтая тихоокеанского, результатах многолетних комплексных исследований, представлениях об ожидаемых тенденциях и анализе динамики синоптических, океанологических и биологических процессов в Беринговом море.

Прогноз рассматривает условия промысла минтая в весенне-летний, осенний периоды, а также в начале зимы, и распространяется на основные промысловые районы Берингова моря в исключительной экономической зоне России: Западно-Беринговоморскую, Чукотскую зоны, Карагинскую подзону.

Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2025 г. определён в объёме 694 тыс. т, в Чукотской зоне – 7,8 тыс. т, в Карагинской подзоне − 74,5 тыс. т.

Прогноз предназначен для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков, широкого круга специалистов рыбной отрасли.

Морские экспедиции – вклад в отраслевую науку в 2022 году.

Дальневосточные филиалы «ВНИРО» завершили цикл морских экспедиционных исследований 2022 г. Выполнен весь запланированный комплекс исследований.

Традиционно большое внимание было уделено вопросам распределения и численности тихоокеанских лососей. Так, в марте состоялся третий, международный рейс, проходивший под эгидой северотихоокеанской Комиссии по анадромным рыбам (НПАФК). Учёные на НИС «ТИНРО» провели комплексные морские исследования в приалеутских водах северной части Тихого океана. Был собран обширный материал по биологии и экологии лососей, среде их обитания в зимний период. В июне-июле на этом же судне в тихоокеанских водах, прилегающих к Курильской дуге, была выполнена традиционная съемка по учету горбуши на путях миграций в Охотское море. Одновременно вдоль охотоморской стороны Курильских островов на судах «Владимир Сафонов» и «Дмитрий Песков», сменяющих друг друга в ходе рейса, выполнялся отсекающий разрез. Эти работы позволяют отслеживать расходящиеся к Сахалину и Камчатке потоки горбуши, и по их интенсивности оперативно оценивать величину подходов к побережью этих регионов. В целом, выполненные экспедиции помогли ориентировать рыбаков на сроки, районы и объемы основных подходов тихоокеанских лососей в путину 2022 года. В сентябре-октябре исследования лососей ежегодно завершаются оценкой численности молоди горбуши в Беринговом и Охотском морях перед её миграцией на зимовку. В этих работах были задействованы два судна – НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Кагановский». Полученные данные позволяют с оптимизмом оценивать лососевую путину 2023 г.

Приоритетным сезоном исследований минтая считается период его нереста, когда он образует плотные скопления, а по уловам выметанной икры определяются основные районы его воспроизводства и численность родительского стада. В прошедшем экспедиционном сезоне в апреле-мае были выполнены рейсы по исследованию минтая залива Петра Великого на НИС «Убежденный», южных Курильских островов, западного побережья Камчатки, северной части Охотского моря и восточного побережья о. Сахалин на НИС «Профессор Кагановский».

Также в апреле силами трех судов был обследован шельф Японского моря в пределах всей Российской экономзоны. В ходе работ была оценена численность и распределение донных рыб и креветок (НИС ««Владимир Сафонов» и «Дмитрий Песков»), а также крабов (НИС «Зодиак»).

Весенний цикл работ завершил рейс НИС «Убежденный», с борта которого была выполнена водолазная съемка нерестилищ сельди в прибрежной зоне северной части Охотского моря. Результаты подтвердили предположение о хорошем состоянии численности родительского стада этой популяции.

Перед началом активной фазы пелагической путины, в ходе которой добывается тихоокеанская сардина (иваси) и скумбрия, в августе в район промысла был направлен НИС «ТИНРО» с целью оценки численности и особенностей распределения этих видов в Южно-Курильской зоне и прилегающих к ней открытых водах Тихого океана. Результаты рейса подтвердили достаточное количество ресурсов сардины и скумбрии, зашедших в наши воды, однако было зафиксировано аномально северное распространение скоплений. Кроме того, специалисты, участвовавшие в экспедиции, отмечали, что в отличие от последних лет концентрации сардины и скумбрии были значительно разобщены. Если первая тяготела к Курильским островам, то вторая – к открытым водам.

Международные исследования 2022 г. были завершены 8-й совместной российско-японской экспедицией по учёту морских млекопитающих. В августе в юго-западной части Охотского моря учёные на НИС «Владимир Сафонов» собирали информацию о распределении млекопитающих, их численности и особенностях поведения. Всего было учтено 968 животных. Такие исследования помогают оценить современный статус китообразных в экосистеме Охотского моря, их роль в глобальных пищевых цепочках, в том числе в части потребления гидробионтов.

В настоящий момент вся информация, собранная в ходе морских экспедиций 2022 г., тщательно анализируется, обрабатывается и систематизируется. В дальнейшем она станет основой для прогнозов вылова гидробионтов на Дальневосточном промысловом бассейне и научных работ.

Восточноберинговоморский минтай вновь придет весной

Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО завершили подготовку путинного прогноза «Беринговоморский минтай 2021». Документ был представлен на заседании биологической секции Ученого совета ТИНРО.

Ведущий научный сотрудник Елена Грицай отметила, что последние шесть лет вылов российскими рыбаками беринговоморского минтая составлял порядка 400 тыс. тонн. Суммарный вылов минтая в Беринговом море в указанный срок (в российской и американской зоне) составлял в среднем 1,7 млн. тонн.

Последние два года среднегодовой улов на усилие крупнотоннажного флота находился на высоком уровне. Если ранее максимум вылова приходился на начало осени, то в последние 7 лет в связи с более ранними миграциями в западную часть моря и обратно, самые высокие показатели у рыбаки с июня по август.

В 2020 году вылов минтая достиг 381,7 тыс. тонн, что составляет 97,9% от объема ОДУ. Следует отметить, что промысловая обстановка в 2020 г., как и в 2019 г., была одной из самых благоприятных.

В ближайшие годы экстремально низкая ледовитость зим (как это наблюдалось в 2017-2019 гг.) маловероятна. Предполагается, что «средизимняя» ледовитость в 2021 г. составит около 25-27%. На российской акватории ожидаются умеренно-теплые гидрологические условия, но значения положительных аномалий в течение осени будет ниже, чем в 2019-2020 г. Кормовая база в северо-западной части Берингова моря в 2021 г. будет на удовлетворительном уровне.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне на 2021 г. определен в размере 415 тыс. тонн, в Чукотской зоне – 5 тыс. тонн, в Карагинской подзоне – 22,5 тыс. тонн.

Основу промысла минтая в 2021 г. будет составлять поколения 2015-2016 г. р., распространенные в пелагиали, а также поколения 2013-2014 г. р., сосредоточенные на мелководном шельфе. В этом году, как и в последние несколько лет, массовое проникновение минтая в Наваринский район начнется в конце мая-начале июня, и соответственно, ожидаются ранние обратные миграции.

По оценкам ученых, пополнение беринговоморского минтая, поколения2018-2019 г.р., находится на уровне выше среднего.

Специализированный промысел минтая в Западно-Беринговоморской зоне на участке западнее 174° в. д. остается под запретом. Специалисты отмечают, что в последнее время наметилась тенденция роста численности западноберинговоморской популяции.

Путинный прогноз будет в ближайшее время подготовлен к печати и рассылке.

НИС «Профессор Кагановский» выходит в море

В конце марта для проведения комплексных исследований в море выходит НИС «Профессор Кагановский». Рейс продлится около 100 судосуток. За это время будут обследованы акватории Берингова и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана.

В конце марта – начале апреля специалисты проведут траловые, ихтиопланктонные, гидрологические, гидроакустические и планктонные съемки у южных Курильских островов, а затем — в Охотском море. Ученые соберут актуальные сведения по численности, биомассе, характеру распределения и среде обитания минтая, сельди, мойвы и других мезопелагических объектов. Кроме того, будут проведены работы по изучению условий и эффективности воспроизводства минтая.

В конце мая – начале июня специалисты в тихоокеанских водах Командорских островов и западной части Берингова моря приступят к выполнению работ, запланированных в рамках целевой программы «Лосось 2021». Специалисты оценят численность и биомассу скоплений тихоокеанских лососей, а также их нектонного окружения. Будут собраны данные, которые позволят определить выживаемость тихоокеанских лососей (в первую очередь, горбуши) после зимовки, вероятную мощность и направления миграционных потоков, а также оценить сроки подходов производителей к побережью. Как и в прошлом году, информация с НИС «Профессор Кагановский» практически непрерывно будет поступать в Центральный аппарат и дальневосточные филиалы ФГБНУ «ВНИРО». Она станет основой краткосрочных научных рекомендаций для регулирования лососевого промысла.

На обратном пути во Владивосток НИС «Профессор Кагановский» выполнит стандартные океанологические разрезы в Японском море.

Берингово море приоткрыло тайны

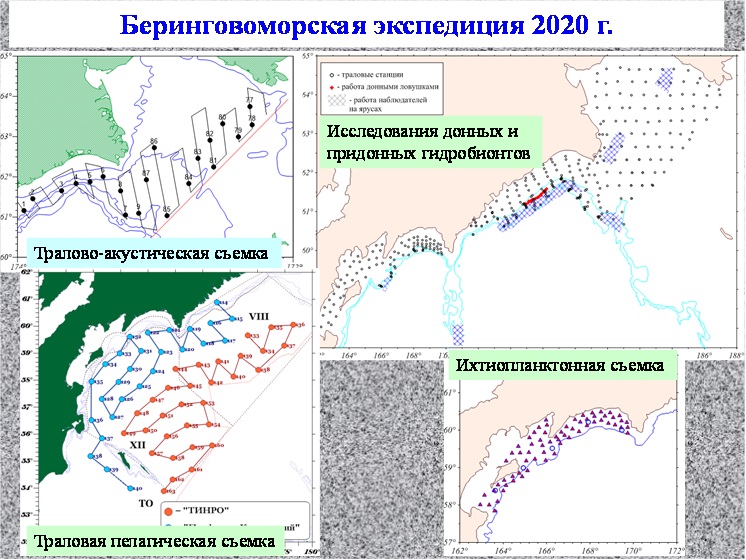

В рамках отчетной сессии Тихоокеанского филиала ВНИРО ученые рассказали об исследованиях, проведенных в рамках Беринговоморской экспедиции, выполненных в 2020 году.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Игорь Глебов, работы проводились для комплексной оценки современного состояния экосистемы Берингова моря и прогнозирования ее динамики на ближайшие годы. Поскольку наблюдаемые климатические изменения в океане напрямую влияют на состояние и масштабы сезонных миграций водных биоресурсов, такие исследования играют огромную роль для понимания происходящих процессов и определения перспектив рыболовства.

Западная часть Берингова моря является вторым по значимости промысловым районом дальневосточного региона, где добывается порядка 900 тыс. тонн водных биологических ресурсов ежегодно. В 2019 г. вылов составил 974 тыс. тонн (92% от общего допустимого объема изъятия).

Комплексные исследования в западной части Берингова моря выполнялись с привлечением трех научно-исследовательских судов и научных наблюдателей на промысловых судах. Работами были охвачены шельф, материковый склон и пелагиаль Западно-Беринговоморской, Чукотской зон и Карагинской подзоны.

Исследования включали пелагические и донные траловые, ихтиопланктонные и гидроакустические (эхоинтеграционные) съемки с оценкой фоновых условий и кормовой базы.

Температурный фон 2020 г. в Беринговом море был ниже, чем очень теплые 2017-2019 гг., но также выше среднемноголетнего уровня. В формировании Наваринского течения принимали участие воды шельфовой и склоновой части Центрально-Беринговоморского течения, которые заходили в Анадырский залив и препятствовали выносу его вод южнее мыса Наварин. Это облегчало проникновение разных видов в северную часть Берингова моря.

Суммарная биомасса рыб донного и придонного комплекса в Беринговом море оценена траловой съемкой в 6 млн 587 тыс. тонн. Рыб пелагического комплекса, включая тихоокеанских лососей, было учтено 556 тыс. тонн.

По результатам исследований в придонном ихтиоцене в северо-западной части Берингова моря (Западно-Беринговоморская и Чукотская зоны) доминирует минтай (69,4 %). Треска, несмотря, на снижение запасов, остается вторым видом ихтиоцена, также сохраняет свое положение сельдь.

Основу биомассы донного ихтиоцена в северо-западной части Берингова моря формировали два семейства - камбаловые (28,9 %) и тресковые (36,2 %). В отличие, от предыдущих исследований, высокочисленные поколения трески, вероятно, уже проходят, и доля тресковых сократилась до 34,7 %. Макрурусовые составили 12,7%, рогатковые - 13,5%.

В Олюторско-Наваринском районе основу составляют макрурусовые (27,3%), камбаловые (27,8%) и тресковые (24,2 %). Треска доминирует в пределах шельфа. Отмечен рост ресурсов наваги, устойчивый уровень биомассы также сохраняет малоглазый макрурус. У камбал выделялись палтусовидная и двулинейная камбалы и стрелозубые палтусы.

В Анадырском заливе уровень биомассы несколько снизился, в связи с снижением запасов трески (43,6 %). У семейств камбаловых и рогатковых состояние ресурсов остается высоким. Возросший в последние годы интерес к скатам не отразился на уровне их запасов.

Донная траловая съемка в Карагинской подзоне выполнялась в сентябре-октябре 2020 г. В этом районе доминировали тресковые (75,8 %), основу биомассы которых формировал минтай, значительно превосходя другие семейства. Высоки были и оценки сельди (7,0%) у которой преобладали многочисленные сеголетки.

В донном ихтиоцене (без учета минтая) также преобладали тресковые (34,1 %), значительно превосходя остальные доминирующие группы – камбаловых (19,2 %), рогатковых (17,8) и макрурусов (13,9 %).

Высокая численность минтая в Карагинской подзоне поколения 2020 г. нереста подтверждается ихтиопланктонной съемкой, выполненной в мае 2020 г. Съемка охватила период после пика нереста. Расчетная величина продукции икры минтая в 2020 г. была максимальной с 1970-х гг., и составила 126,9 трлн. штук. Эти данные дают основание предполагать, что ресурсы западноберинговоморского минтая в настоящее время восстанавливаются.

Анализ собранных данных будет продолжен, результаты исследований будут опубликованы в научных отраслевых изданиях, а также использованы при составлении прогноза ОДУ и РВ на последующие годы и долгосрочных стратегий по управлению запасами.

На Дальнем Востоке подведены итоги двух продолжительных научных рейсов

В Беринговом и Охотском морях завершились две масштабные экспедиции, оценку состояния массовых промысловых ресурсов, в том числе тихоокеанских лососей.

Осенняя траловая съемка в западной части Берингова моря и сопредельных тихоокеанских вод Командорских островов была выполнена НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Кагановский» в период с 24 сентября по 04 октября 2020 г.

Как сообщил начальник экспедиции НИС «ТИНРО» Александр Старовойтов, по результатам съемки численность и биомасса нектона и макропланктона в исключительной экономзоне Берингова моря оценены в 57,1 млрд. экз. и 1,82 млн тонн.

Среди рыб самым многочисленным объектом была трехиглая колюшка, на нее также пришлось около половины биомассы всего нектона.

Сеголетки горбуши заняли вторую позицию, составив около трети от биомассы. На долю головоногих моллюсков и северного одноперого терпуга пришлось 16% и 4,8% от учтенной биомассы нектона. Все прочие представители нектонного сообщества верхней эпипелагиали обследованной акватории составили 3,1 % от суммарной учтенной здесь биомассы рыб и головоногих моллюсков.

Сеголетки горбуши лидировали по биомассе среди лососевых, на втором месте была нагульная молодь кеты.

Анализ структуры уловов и других показателей позволяет предположить, что основная часть горбуши была учтена съемкой в юго-западной части Берингова моря.

В сентябре-октябре суда продолжили исследования в Охотском море. Методика выполнения тралений была направлена на дифференцированный учет численности горбуши двух ее наиболее многочисленных стад – восточно-сахалинской и западно-камчатской. Научная группа НИС «Профессор Кагановский» обследовала преимущественно восточную часть Охотского моря, а НИС «ТИНРО» синхронно закрыл комплексными траловыми станциями его южную и западную часть.

По результатам съемки в октябре 2020 г. в обследованных районов Охотского моря было учтено 60,1 млрд. экземпляров гидробионтов, суммарная биомасса которых составила примерно 2,2 млн тонн.

По численности первое место среди прочих представителей нектона и кишечнополостных занимала серебрянка. Высокой оказалась численность еще одного мезопелагического вида – светлоперого стенобраха.

По уровню учтенной съемкой биомассы, тройку лидеров у рыб формировали дальневосточная сардина, минтай и сеголетки горбуши. Высокие уловы сардины-иваси в южной части моря были получены впервые за многолетнюю историю аналогичных съемок. Массовое проникновение сардины в Охотское море является свидетельством роста ее численности и распространения в северной части Тихого океана.

Осенью 2020 г. удалось охватить съемкой крайние северные районы вплоть до 58° с. ш. и обозначить северную границу распространения посткатодромной молоди горбуши. Полученные штучные уловы на этих станциях свидетельствуют в пользу утверждения о полном охвате съемкой скоплений горбуши в восточном (камчатском) секторе.

Окончательную ясность в вопрос об урожайности поколения охотоморской горбуши 2020 г. внесут результаты летней учетной съемки ее производителей в 2021 г. в СЗТО, которые окончательно определят перспективы на предстоящую лососевую путину.

Арктические исследования начались

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» приступило к работе в Чукотском море. Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведут комплексные исследования состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания самого восточного моря Арктического бассейна. В экспедиции участвуют специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

В ходе съемок планируется выполнить серию тралений, гидрологических и океанографических станций, чтобы определить насколько подходящие условия в российских водах Чукотского моря для массового проникновения промысловых видов.

Об арктических морях все чаще говорят как о перспективных в недалеком будущем промысловых районах. В то же время необходимы комплексные исследования морей, их фауны и экосистем, чтобы определить возможности устойчивой, безопасной и бережной эксплуатации водных биоресурсов, подчеркнул директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Напомним, что работы в Чукотском море являются одним из этапов масштабного многозадачного рейса НИС «ТИНРО». Ранее специалисты провели работы в Беринговом море в рамках второй Беринговоморской экспедиции, в которой задействовано четыре судна ВНИРО.

Кроме того, примерно в эти сроки через Чукотское море проходит барк «Седов», совершающий трансарктический переход из Владивостока до Калининграда. На борту учебного судна также присутствуют специалисты ВНИРО из Москвы, Владивостока и Тюмени. Ученые проводят океанографические наблюдения и гидробиологические работы, в том числе по оценке пластикового загрязнения вод северо-западной части Тихого океана и арктических морей. Помимо этого, ученые проводят лекции для курсантов, рассказывают об изучении ресурсов Мирового океана, о применяемых методах и достижениях российской науки.

Продолжается вторая комплексная Беринговоморская экспедиция

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» вышло из порта Владивосток для проведения комплексных исследований в Беринговом и Чукотском море в рамках второй Беринговоморской экспедиции. Также ученые выполнят учет покатной молоди тихоокеанских лососей в Охотском море в сентябре.

В рейсе принимают участие специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

Основной задачей первой части экспедиции будет получение информации о современном состоянии запасов минтая, сельди, трески и донных промысловых беспозвоночных в Беринговом и Чукотском морях, а также по основным параметрам фонового окружения в летне-осенний период 2020 г.

Экспедиционные исследования, проведенные в 2010-2018 гг. показали, что численность и биомасса минтая, мигрирующего из восточной части Берингова моря, стабильно увеличивались до 2014 г. Однако в дальнейшем численность новых поколений аномально теплых лет (2015-2016 гг.) оценивалась ниже среднего уровня. Запланированные исследования позволят оценить состояние беринговоморского минтая и получить новые данные по урожайности очередных поколений.

В последние годы отмечен резкий рост запасов трески, что привело к увеличению прилова других объектов при ее промысле. Также отмечен прирост численности угольной рыбы и снижение белокорого и черного палтусов. Несмотря на активизацию промысла, в стабильном состоянии сохраняются в последние годы запасы малоглазого макруруса. Проведение учетных работ позволит оценить состояние ресурсов этих и других видов и получить новые данные для формирования прогноза ОДУ и РВ на 2022 г.

Кроме того, исследования 2018 и 2019 гг. в юго-западной части Чукотского моря обнаружили скопления крупноразмерного минтая, трески, краба-стригуна опилио и других видов ВБР. В условиях потепления, наблюдаемого в последние годы, становится актуальным проведение мониторинга запасов в этом районе на предмет выявления возможных тенденций роста численности и определения перспектив для организации промысла.

Вторая часть рейса будет посвящена траловому учету численности молоди тихоокеанских лососей в открытых водах Охотского и западной части Берингова морей в период ее откочевки на зимовку.

Третий год подряд осенние траловые учетные съемки откочевывающих сеголеток лососей будут выполнять с помощью двух судов. Данная схема учетных работ позволит в короткие сроки охватить максимальную часть нагульной акватории молоди тихоокеанских лососей.

Выполнение учетных работ в Охотском море позволит провести дифференциацию смешанных скоплений тихоокеанских лососей, используемую при подготовке прогнозов численности возврата и объемов прогнозируемого вылова лососей разных стад.

В ходе экспедиции будут проводиться гидрологические и гидрохимические измерения, собираться данные по структуре планктонного сообщества, оцениваться обилие кормовой базы и питание промысловых объектов.

Судно вернется в порт Владивосток в октябре текущего года.

Справочно:

Вторая комплексная Беринговоморская научная экспедиция входит в число приоритетных научных исследований, определенных Росрыболовством на 2020 год. Она включает исследования запасов всех основных промысловых видов водных биологических ресурсов в Дальневосточной группе морей России и водах Тихого океана. Работы проводятся в течение всего года силами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского и Сахалинского филиалов.

Первая комплексная Беринговоморская экспедиция состоялась в середине прошлого века и в ней участвовало более 12 исследовательских и поисковых судов. Был открыт целый ряд новых объектов и районов промысла, а экспедиция стала началом мощной экспансии активного океанического рыболовства.