pavlikov

Сохраняя память

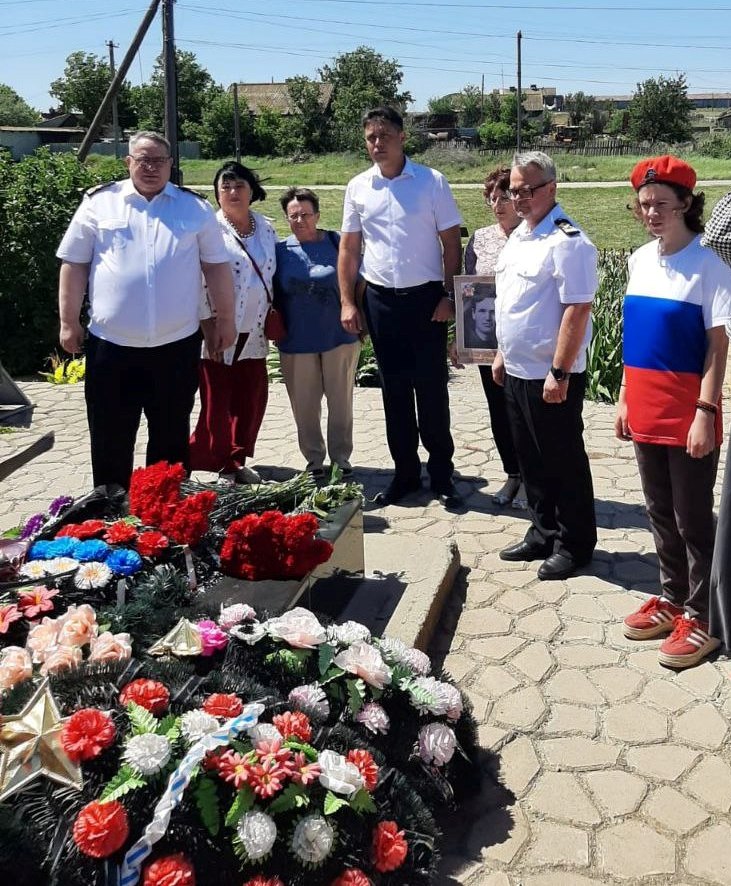

27 мая заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк,

руководитель Сахалинского филиала Николай Колпаков и заместитель руководителя Волгоградского филиала Николай Куценко посетили Братскую могилу в с. Садки Волгоградской области, где возложили цветы в память о героях, павших в ходе Сталинградской битвы.

На одной из табличек мемориала выбита фамилия Охрямкин Д.И.

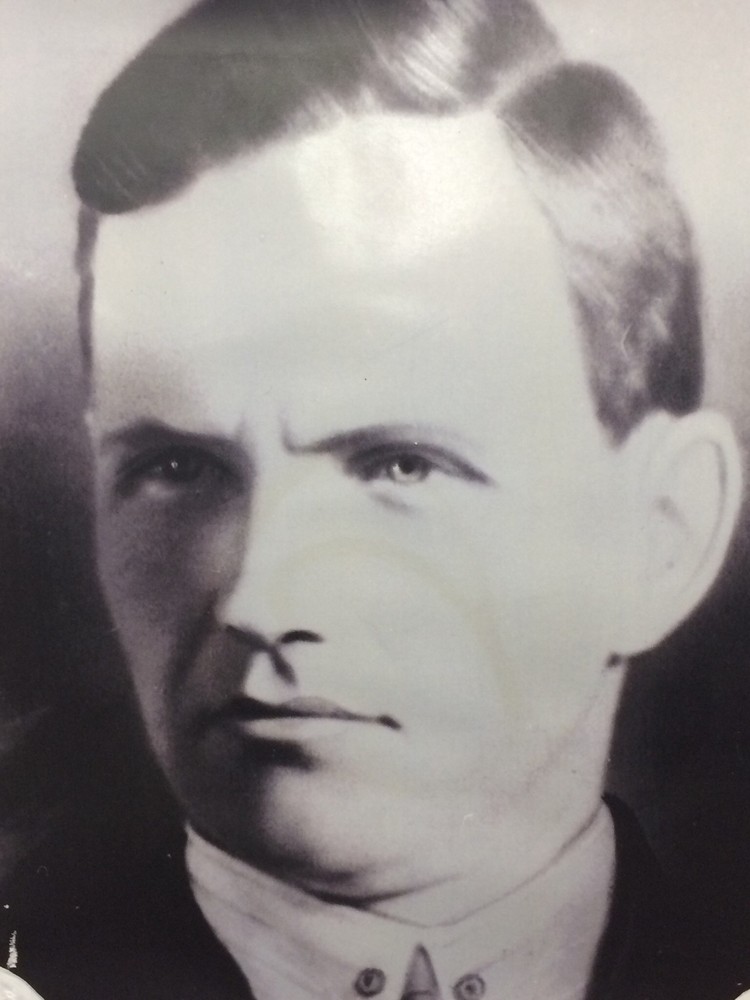

Охрямкин Дмитрий Иванович (1899 – 1942 гг.) − ихтиолог, один из первых сотрудников

Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС, впоследствии - ТИРХ и ТИНРО).

После окончания Томского государственного университета, он приехал на Дальний Восток и поступил на работу

в ТОНС в 1926. Руководил группой донных рыб.

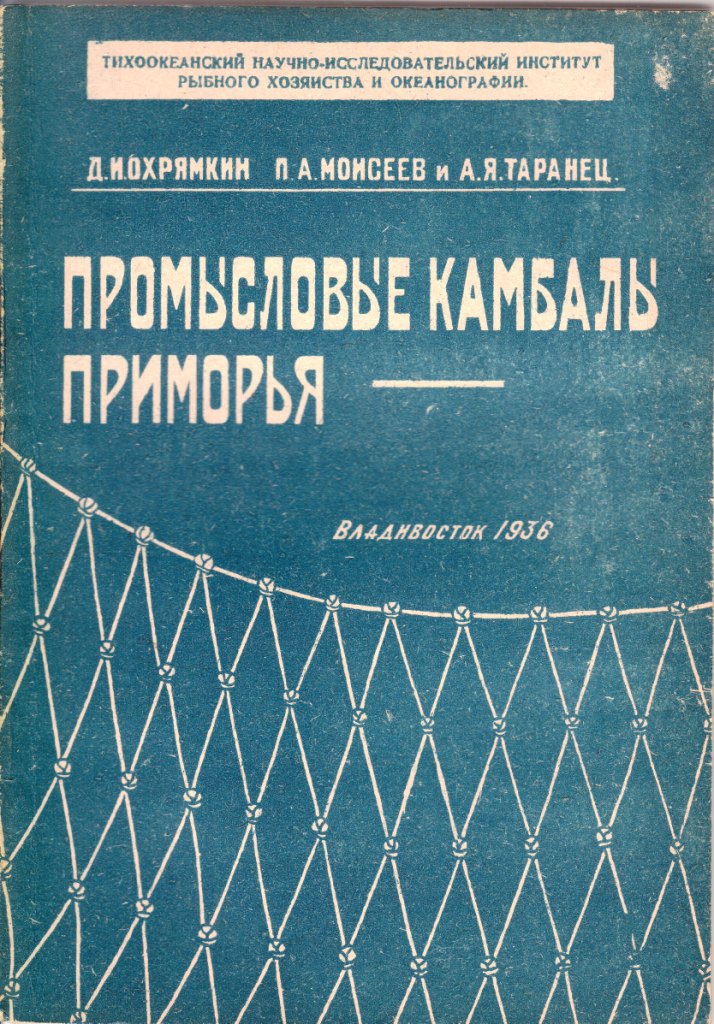

С 1931 года по 1938 год возглавлял научно-исследовательские экспедиции в Японском и Охотском морях, в том числе на шхуне «Россинанте», в составе комплексной Тихоокеанской экспедиции (1932-1933 гг.), которую Тихоокеанский институт рыбного хозяйства (ТИРХ) провёл при участии Государственного гидрологического института (ГГИ), Государственного океанографического института (ГОИН), Тихоокеанского комитета АН СССР, Дальневосточного Геофизического института (ДВГФИ) и других учреждений, занимавшихся исследованием сырьевой базы в Японском, Охотском и Беринговом морях. Основная задача экспедиции: изучение возможностей и перспектив тралового промысла в районе исследований.

Вслед за своим учителем профессором В.К.Солдатовым («Солдатов В.К. «Рыбы и рыбный промысел») Д.И. Охрямкин в своих статьях утверждал, что «моря дальневосточного водного бассейна «мало изучены, и вполне можно встретить новые породы рыб, ещё не отмеченных для дальневосточных вод» (статья 1931 года).

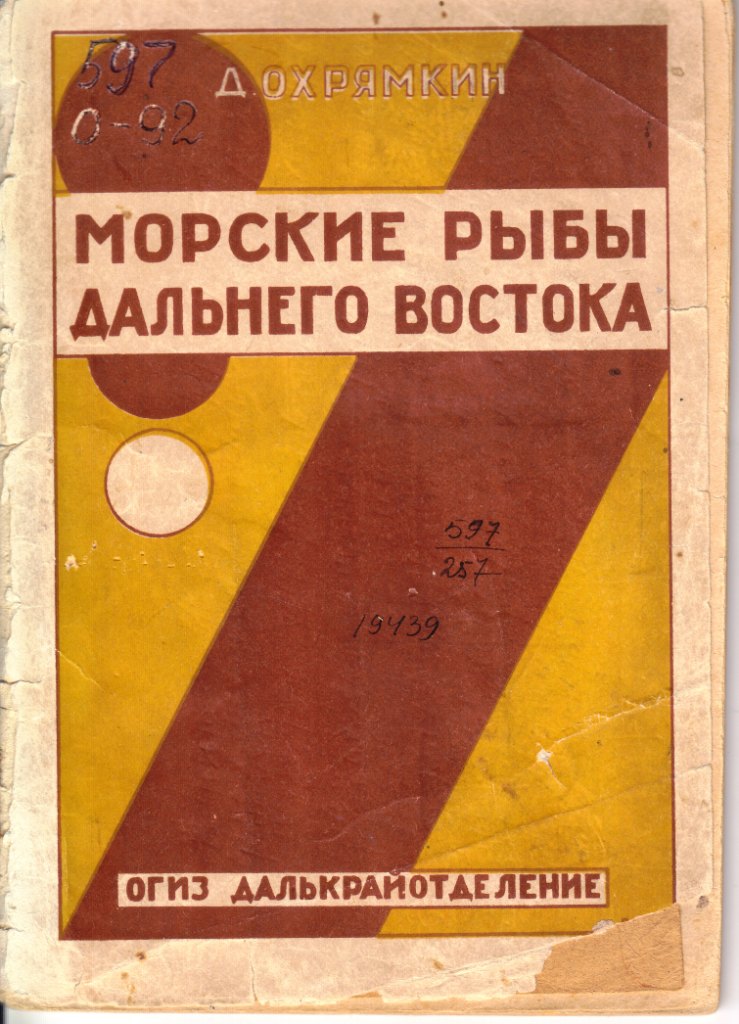

Серьёзная и плодотворная научно-исследовательская работа Д.И. Охрямкина отражена в ряде научных статей, в том числе «Морские рыбы Дальнего Востока». Эта книга вышла в 1931 году.

В честь Дмитрия Ивановича Охрямкина названа рыба - Стихей Охрямкина. Это донная мелководная рыба, длина тела 15-20 см, может достигать 40 см. Обитает на песчаном грунте с примесью гальки.

В первые дни войны Д.И. Охрямкин добровольно вступил в ряды ополченцев. Ему было 43 года, имелась бронь по причине плохого зрения, но он посчитал необходимым пойти на фронт. Семье он объяснил, что уходит на фронт, потому что не может остаться дома, когда его ученики (им было не более 17 лет) ушли в ополчение. Для него это было делом чести.

Воевал до сентября 1942 года на Западном и Волгоградском фронтах. В ноябре 1942 года принимал участие в период Сталинградской битвы. Был ранен и доставлен в тяжелом состоянии в полевой госпиталь в селе Садки. Умер 23.11.1942.

Память об этом мужественном и доблестном человеке, внесшем вклад в науку и образование,

отдавшем свою жизнь за Отечество, - всегда сохранится в сердцах сотрудников ВНИРО.

В сквере Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») имя Дмитрия Ивановича Охрямкина высечено на мемориале, который посвящён памяти сотрудников Института, погибших в сражениях

Великой Отечественной войны.

Мемориал памяти сотрудников ТИНРО, погибших в Великой Отечественной войне

(Приморский край, г. Владивосток)

Мемориал «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 1942 - 43 Г.Г.»

включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения

(Волгоградская область, Дубовский муниципальный район, село Садки)

Информационное сопровождение учёными ТИНРО промысла дальневосточной сардины

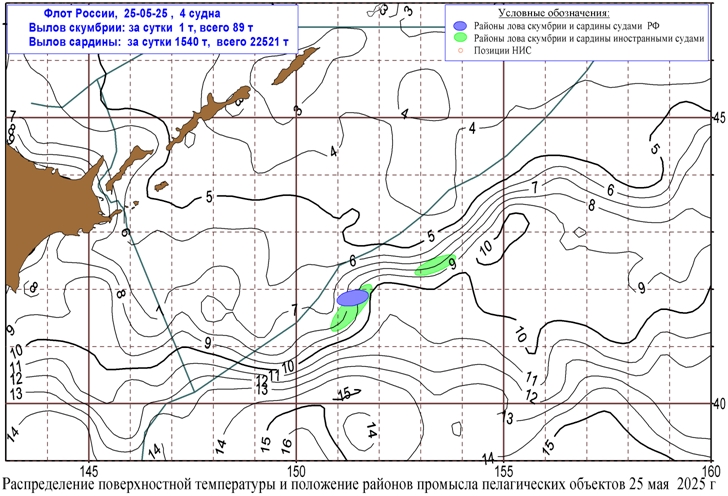

Сотрудники лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» («ТИНРО») подготовили еженедельный обзор и прогноз развёртывания промысловой обстановки в Южно-Курильском районе.

Добыча дальневосточной сардины (иваси) и японской скумбрии российскими судами в этом году началась 8 мая.

Пока в море работает 4 крупнотоннажных судна, оснащённых пелагическими тралами (в 2024 г. – 12 средне- и крупнотоннажных судна).

Уловы дальневосточной сардины за неделю 19-25 мая 2025 г. (10,3 тыс. т) на 8% превысили показатель за аналогичный период 2024 г. (9,5 тыс. т). Нарастающий вылов на 25 мая текущего года составил 22,5 тыс. т.

Промысел ведётся в открытых водах на восточном участке Южно-Курильской зоны у границы исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Несмотря на то, что в абсолютном выражении нарастающий вылов иваси 2025 г. ниже значения за аналогичный период 2024 г. (38,7 тыс. т) на 42%, однако сравнивая количество добывающего флота, видно, что эффективность возросла. Средний вылов на судосутки лова за минувшую неделю составил 412 т. В 2024 г. этот показатель был равен 172 т, что составляет 42% от эффективности 2025 г. Количество судосуток лова в прошлом году на 25 мая составило 219, а в текущую путину − 54. Таким образом, можно констатировать: несмотря на то, что промысел в путину 2025 г. был начат значительно позже прошлого года и количество добывающих судов на конец мая гораздо меньше, − эффективность промысла сардины иваси значительно превышает показатели 2024 г.

Весной 2025 г. океанологическая обстановка в Южно-Курильском районе сильно отличается от 2024 г. Температура поверхностных вод в исключительной экономической зоне Российской Федерации у Южных Курильских островов ниже прошлогодних значений на 5-7°С. Районы с благоприятными температурами для образования промысловых скоплений иваси находятся на востоке, в отрытых водах.

В то же время, в отличие от прошлого года промысловые скопления более плотные,

это позволяет вести более продуктивный промысел.

Значительное увеличение объёма вылова сардины-иваси с 2020 года обусловлено появлением высокоурожайных поколений этой рыбы в последние годы, а также существенной «экспансией» нагульных скоплений иваси в исключительную экономическую зону России в прикурильских водах, вплоть до акватории Камчатки и южной части Берингова моря.

Уловы японской скумбрии низкие: средний вылов на судосутки лова составил практически 2 т,

вылов за неделю – 34 т. Вылов скумбрии с начала промысла пока достиг показателя в 89 т

(в 2024 г. за аналогичный период – 1270 т).

Подробнее на сайте ТИНРО:

http://tinro.vniro.ru/ru/operativnaya-informatsiya/operativnaya-informatsiya-i-prognoz-promyslovoj-obstanovki-v-rajone-dobychi-sajry-sardiny-i-skumbrii

Учёные ТИНРО рассчитали рекомендованный вылов пресноводных ВБР на 2026 год

В рамках Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»)

23 мая были представлены материалы, обосновывающие рекомендуемый вылов (РВ) водных биологических ресурсов (ВБР) во внутренних водах Приморского края и Чукотского автономного округа на 2026 год.

Материалы рекомендованного вылова для Приморского края были разработаны учёными ТИНРО отдельно

для 86 единиц запаса пресноводных рыб в бассейнах водных объектов япономорского побережья Приморья, бассейна р. Раздольная, озера Ханка и р. Уссури. Суммарный объём изъятия в пресноводных водных объектах Приморского края в 2026 г. рекомендуется на уровне 6,193 тыс. т.

Прогноз РВ для Чукотского автономного округа охватывает 70 единиц запаса пресноводных рыб в водоёмах рыбохозяйственного этого региона. Суммарный объём изъятия в пресноводных водных объектах Чукотского АО

в 2026 г. рекомендуется на уровне 1125,172 т.

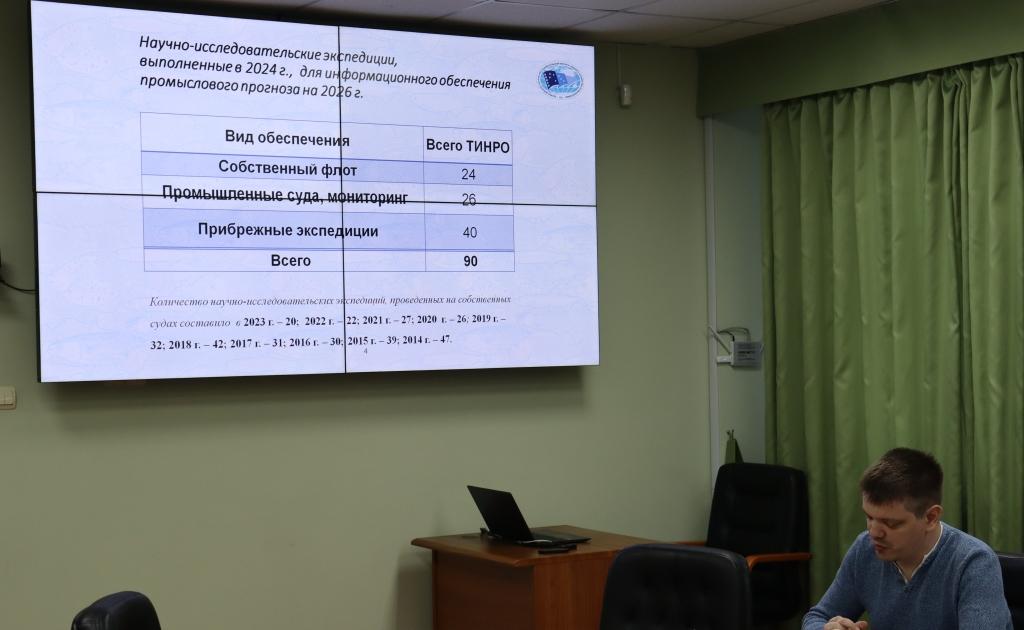

В ТИНРО обосновали рекомендуемый вылов водных биоресурсов на 2026 год

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 23 мая были рассмотрены материалы, обосновывающие величины рекомендуемого вылова (РВ) водных биологических ресурсов (ВБР), в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается, в районах добычи на 2026 г. во внутренних морских водах Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (ИЭЗ РФ).

Также учёные отметили тенденцию сравнительно высокого уровня освоения анфельции в подзоне Приморье в 2025 г. (64,46 % от рекомендованного объёма добычи (вылова). Поскольку скопления этих водорослей достаточно чувствительны к промыслу и гидродинамическим нагрузкам, - специалисты ТИНРО считают нецелесообразным увеличение объёмов её промышленного изъятия в подзоне Приморье в 2025 г.

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн обеспечивает основу отечественного промысла: в 2024 г. доля дальневосточного вылова в ИЭЗ РФ составила 76%.

Информационное обеспечение промыслового прогноза на 2026 г. базируется на анализе данных, собранных в ходе комплексных научно-исследовательских экспедиций (24), прибрежных экспедиций (40), мониторинговых работ на промысловых судах (26), которые были проведены ТИНРО в 2024 году.

В зоне ответственности ТИНРО по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну были подготовлены биологические обоснования рекомендуемого вылова (РВ) для объектов, в отношении которых общий допустимый улов (ОДУ) не устанавливается, за исключением анадромных видов, для 122 единиц запаса.

Суммарный объём РВ составил 1827,8 тыс. тонн.

В общем объёме РВ на 2026 год доля Берингова моря, включая восточные районы Арктики (Восточно-Камчатскую зону, моря Чукотское, Восточно-Сибирское и Лаптевых), составила 11%.

Рекомендованный вылов для Охотского моря, включая прикурильские воды,

обоснован на уровне 81% суммарного РВ, а для Японского моря – 8%.

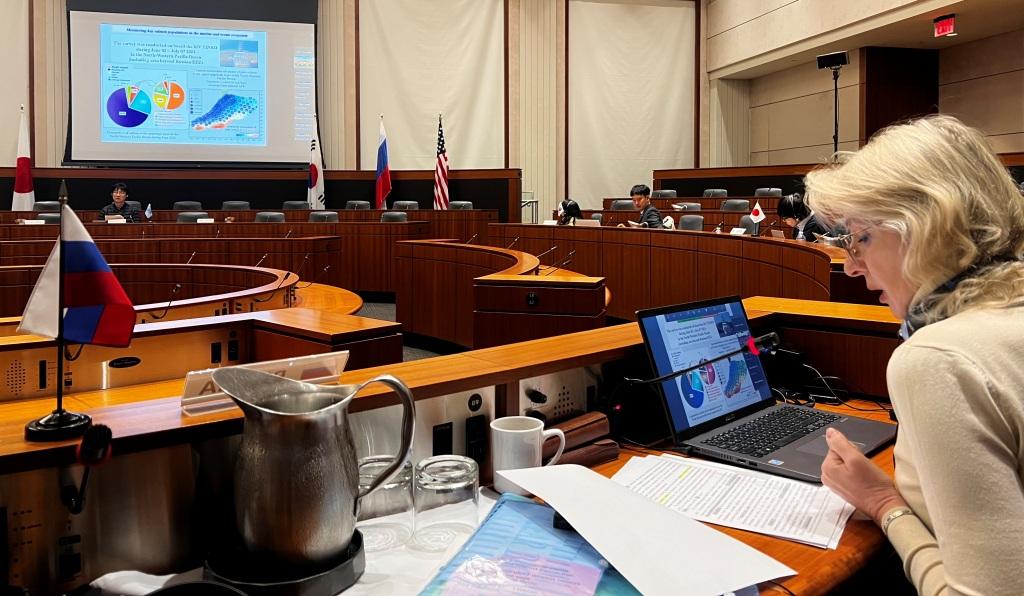

Участие делегации России в работе международной организации по сохранению анадромных рыб

С 12 по 16 мая сотрудники Центрального, Тихоокеанского (ТИНРО) и Хабаровского (ХабаровскНИРО) филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» приняли участие в работе постоянных комитетов в рамках 32-й ежегодной встречи Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), куда входят Россия, США, Канада, Япония и Республика Корея.

Учёные обсудили предложения, направленные на оптимизацию мер по сохранению промысловых запасов лососевых рыб и их рациональному использованию в районе действия Конвенции НПАФК.

Среди сотрудников ТИНРО, которые приняли участие в мероприятиях НПАФК в составе российской делегации, − к.б.н. Владимир Радченко (начальник отдела международного научно-технического сотрудничества и перспективных разработок), д.б.н. Светлана Найденко (главный научный сотрудник сектора прикладной биоценологии отдела изучения тихоокеанских лососей и перспективных объектов промысла), к.б.н. Алексей Сомов (заведующий лабораторией изучения морского периода жизни тихоокеанских лососей).

На заседании Комитета по науке и статистике (КНИС) были рассмотрены и утверждены данные стран-участниц Комиссии о динамике вылова тихоокеанских лососей за последние годы, объёмах выпуска молоди лососёвыми рыбозаводами, количестве маркированных особей.

Общий вылов тихоокеанских лососей в северной части Тихого океана (2024 г.) составил 528 тыс. т. Наибольшая доля вылова пришлась на Россию — практически 48 %. На втором месте — США (42 %), на третьем — Япония (9%). Вылов Канады составил около 1%. Объём промысла лососёвых Республикой Корея, как и в прошлые годы, сравнительно незначителен: в 2024 г. было добыто 103 т.

По всем регионам северной части Тихого океана отмечается двукратное снижение вылова тихоокеанских лососей в 2024 г. относительно 2023 г. (1 096 тыс. т). Такая разница связана, прежде всего, с динамикой вылова горбуши в чётные годы. Учёные отметили, что в последние годы во всей Северной Пацифике наблюдается увеличение амплитуды вылова горбуши между чётными и нечётными годами.

Также в числе вопросов, рассмотренных представителями сторон, − координация действий стран-участниц НПАФК по выработке уникальной структуры отолитных меток; достижения в области межпопуляционной дифференциации смешанных скоплений лососевых в море и на подходах к нерестовым водоёмам; научные исследования, проведённые странами-участницами в 2024 г.; планы научных исследований в 2025 г.

Вышел в свет прогноз беринговоморской минтаевой путины

Путинный прогноз «Беринговомороская минтаевая путина-2025» был подготовлен ведущими специалистами Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), с использованием данных КамчатНИРО. Материалы основаны на оценке состояния ресурсов минтая тихоокеанского, результатах многолетних комплексных исследований, представлениях об ожидаемых тенденциях и анализе динамики синоптических, океанологических и биологических процессов в Беринговом море.

Прогноз рассматривает условия промысла минтая в весенне-летний, осенний периоды, а также в начале зимы, и распространяется на основные промысловые районы Берингова моря в исключительной экономической зоне России: Западно-Беринговоморскую, Чукотскую зоны, Карагинскую подзону.

Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2025 г. определён в объёме 694 тыс. т, в Чукотской зоне – 7,8 тыс. т, в Карагинской подзоне − 74,5 тыс. т.

Прогноз предназначен для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков, широкого круга специалистов рыбной отрасли.

Учёный совет ТИНРО утвердил программу вступительных испытаний в аспирантуру ТИНРО

На заседании Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 14 мая

была утверждена программа вступительных испытаний в аспирантуру ТИНРО по научным специальностям

1.5.13 «Ихтиология», 1.5.16 «Гидробиология», 1.5.20 «Биологические ресурсы», 4.2.6 «Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство», 4.3.3 «Пищевые системы».

В 2025 г. ТИНРО начнёт приём в очную аспирантуру на 2025-2026 гг. с 1 июля 2025 года.

Актуальная информация об аспирантуре размещена здесь: ссылка.

Два научных судна получат имена дальневосточных учёных

На расширенном заседании Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 14 мая при участии МагаданНИРО и БИФ ВНИРО, рассмотрели инициативу сотрудников об увековечивании памяти учёных-дальневосточников – Анатолия Таранца и Василия Костарева.

В 2025 г. Центр коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Восток» (ЦКП-Восток) пополнится средним рыболовным морозильным траулером (СРТМ). В связи с действующей многолетней традицией присваивать научно-исследовательским судам, работающим по программам рыбохозяйственной науки России, имена учёных, которые внесли значимый вклад в развитие науки и рыбного хозяйства нашей страны, коллектив ТИНРО обратился с предложением о присвоении судну имени Анатолия Яковлевича Таранца, который внёс огромный вклад в изучение ихтиофауны рыб северной части Тихого океана. Его судьба трагически прервалась в годы Великой Отечественной войны, на фронт которой он направился добровольцем.

Также, в знак глубокого уважения и признания выдающегося вклада в развитие рыбохозяйственной науки Василия Леонидовича Костарева, который возглавлял МагаданНИРО на должности директора с 1965 по 1997 гг., коллектив дальневосточных учёных предложил переименовать СТР «Зодиак» в СТР «Василий Костарев». В центре научных интересов Василия Костарева находились тихоокеанские лососи. В 1998 г., в числе авторского коллектива, он стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации за разработку теоретических основ управляемого лососеводства и его практическую реализацию на Охотском побережье Магаданской области.

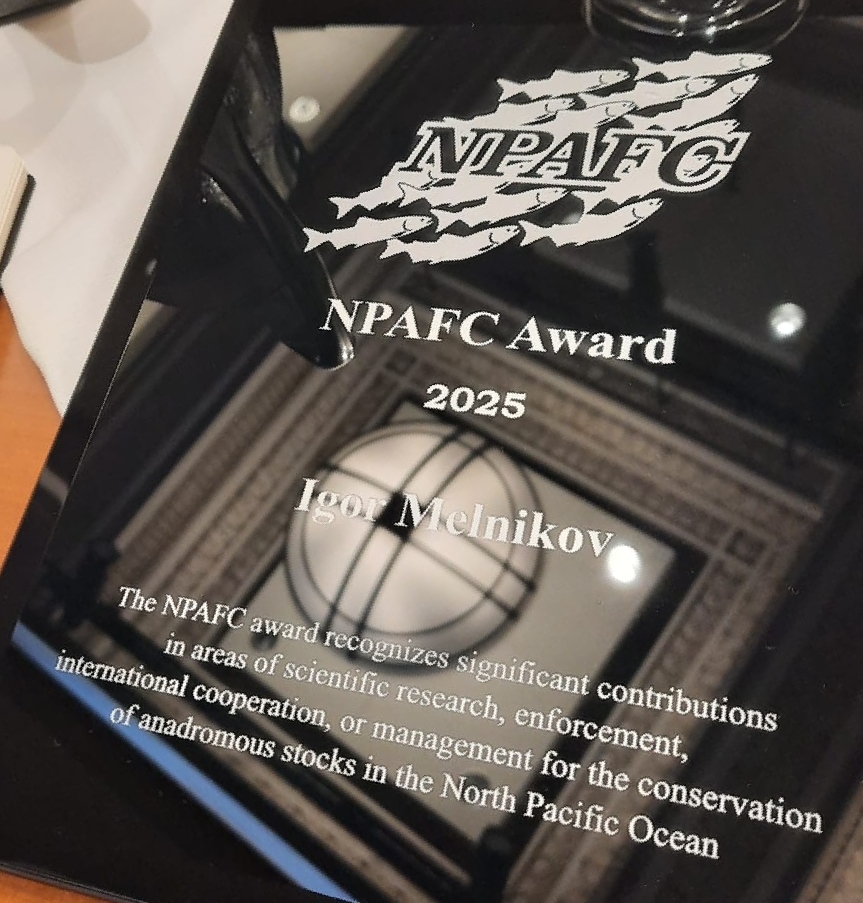

Российский учёный стал лауреатом премии НПАФК 2025 года

12 мая, в первый день работы 32-й ежегодной встречи Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), был объявлен лауреат премии НПАФК-2025.

В этом году им стал к.б.н. Игорь Владимирович Мельников - заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО»).

И.В. Мельников является членом делегации Российской Федерации в Комиссии по анадромным рыбам Северной части Тихого океана с 2003 г. Он стал вторым российским лауреатом этой почётной награды с момента её учреждения в 2011 г.

Коллектив ТИНРО поздравляет Игоря Владимировича Мельникова с заслуженным признанием международным научным сообществом его значительного научного вклада в миссию НПАФК по сохранению и управлению запасами анадромных рыб, стальноголового лосося в северной части Тихого океана и прилегающих морях.

Игорь Владимирович, примите искренние пожелания крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и обязательной реализации всех Ваших надежд и стремлений!

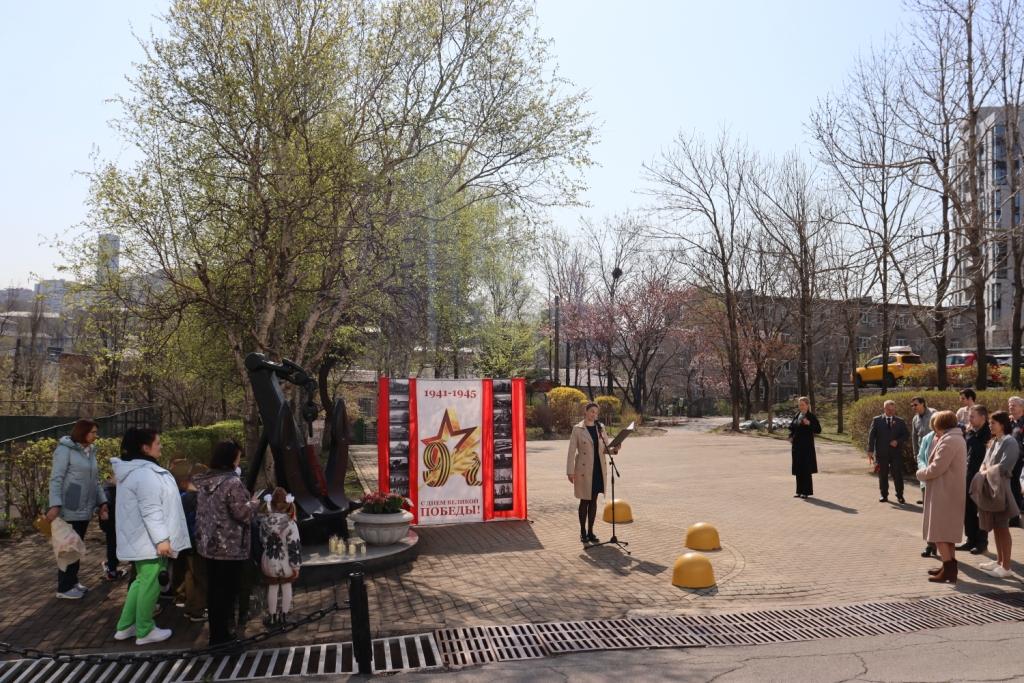

ТИНРО отмечает День Великой Победы

7 мая в Тихоокеанском филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель директора-руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк поздравил сотрудников ТИНРО, Базы исследовательского флота ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и детей из Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 общеразвивающего вида г. Владивостока», рассказал о тягостях войны, вкладе сотрудников Института в Победу.

В наших сердцах и памяти 9 мая остаётся символом храбрости и героизма предков − представителей многочисленных народов нашей огромной страны. Миллионы этих людей, которые остановили иноземных завоевателей и отстояли свободу нашей Родины, − отдали свои жизни, чтобы потомки научились ценить Жизнь, смогли жить в мире с другими странами, а силы направить на созидание, развитие наук, искусств, благосостояния.

За годы войны из Института в Красную армию ушла практически половина работников

на тот момент ‒ 42 человека. Живыми домой не вернулись 9 сотрудников ТИНРО.

Чтобы сохранить вечную память о них, в сквере Института был установлен монумент в виде якоря.

Он символизирует причастность к морской профессии и надежду вернуться домой из странствий целым и невредимым.

Дети, пришедшие в ТИНРО, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне,

с чувством прочитали выученные ими заранее стихотворения и возложили цветы к мемориалу.

Атмосфере сопричастности к значимому событию способствовало оформление ТИНРО снаружи и внутри, звучание песен военных лет, написанных непосредственными участниками тех далёких событий,

которые навек отпечатались в судьбах граждан нашей страны.

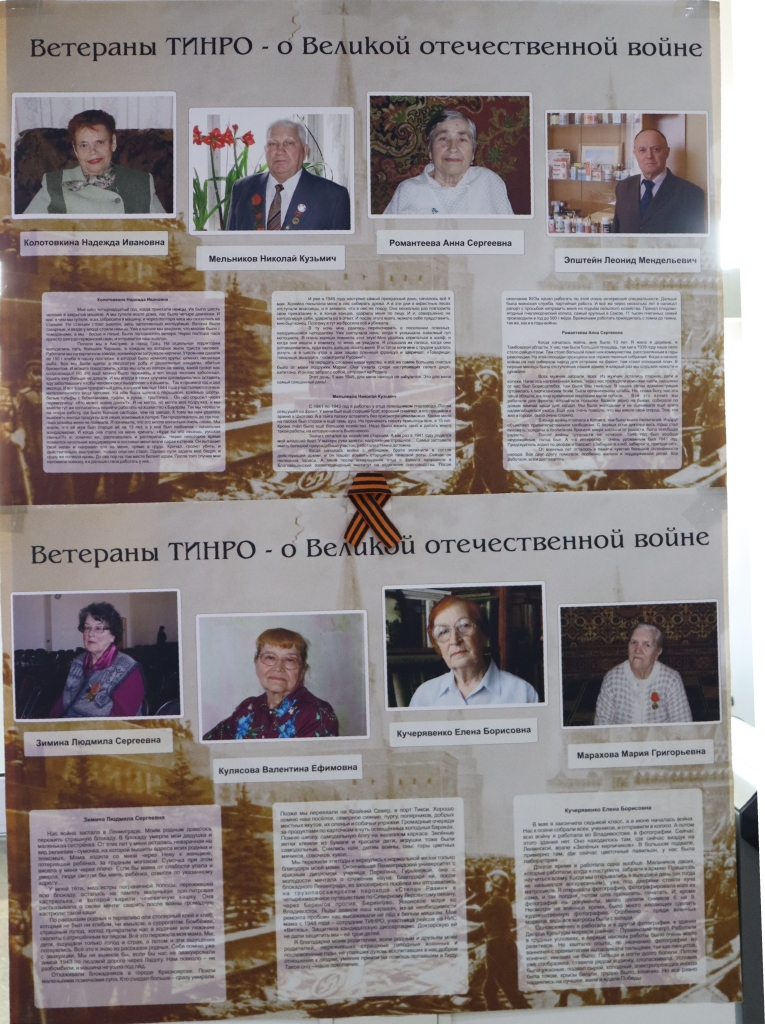

В вестибюле ТИНРО была организована инсталляция «Бессмертный полк», с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны из числа родственников сотрудников Института. Дополнительный символизм этой акции придали бумажные белые журавлики, которые являются символом движения «Бессмертный полк» и сохранению памяти о погибших во время Великой Отечественной войны.

Журавликов приготовили из бумаги сотрудники ТИНРО, благодаря мастер-классу, организованному администрацией 30 апреля.

Напомним, что реквиемом павшим советским солдатам на протяжении многих лет является песня Марка Бернеса на стихи Расула Гамзатова «Журавли» (1965 г.):

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…»

Уже много лет в ТИНРО реализуется мемориальный проект: сотрудники готовят краткие биографические сведения и фото своих родственников, служивших на фронте в годы Великой Отечественной войны. Информацию о подвигах этих людей, оформленную как музыкальный видеоряд, могут увидеть сотрудники и посетители ТИНРО.

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте ТИНРО появился новый раздел «Участие сотрудников ТИНРО в Великой Отечественной войне». Его цель – почтить память о вкладе наших соотечественников в защиту Родины и Победу в Великой Отечественной войне.

Инициативные сотрудники ТИНРО Е.В. Колпаков (главный специалист лаборатория бентоса) и Г.В. Хен (ведущий научный сотрудник лаборатории минтая и сельди, к.г.н., доцент) подготовили сведения о сотрудниках, призванных на защиту нашего Отечества в 1940-1945 гг. Информация включает фотографии и краткие биографические сведения, с акцентом на военные годы, составлена на основе разнородных источников.

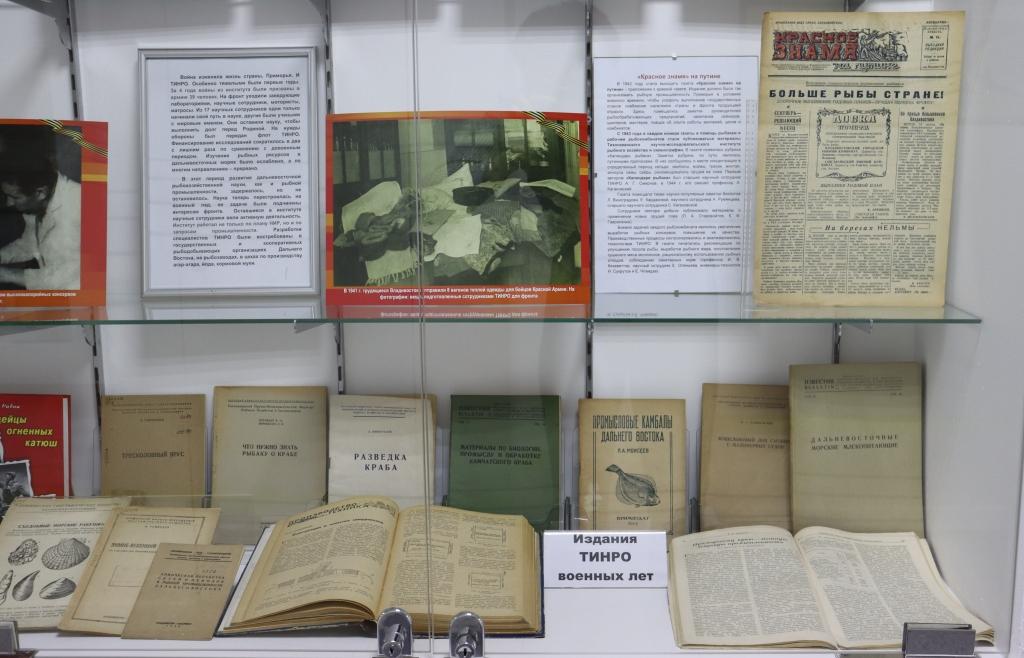

На третьем этаже Института организована тематическая выставка «ТИНРО в годы Великой Отечественной войны». Для того, чтобы в полной мере оценить значимость вклада сотрудников Института в Великую Победу, она помогает погрузиться в атмосферу тех лет, когда вся наша страна была поставлена на грань выживания.

Сотрудники ТИНРО, в том числе руководители подразделений, уходили на фронт, оставшиеся усердно и самоотверженно работали со своими единомышленниками плечом к плечу. В экспозиции представлены публикации, издания, практические промысловые рекомендации рыбакам, которые были выпущены ТИНРО

с 1941 по 1945 гг.

Вечная память павшим за мир и свободу.

Вечная благодарность тем, чьи старания позволили восстановить Отечество

и достичь новых высот в творческой деятельности.