pavlikov

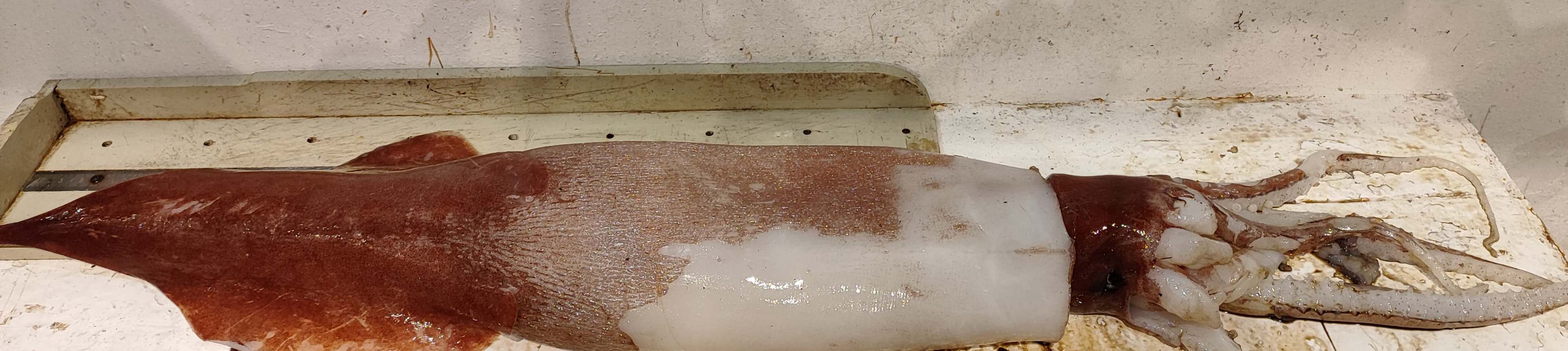

Итоги комплексных исследований на НИС «ТИНРО»

На расширенном заседании биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 15 июля был представлен отчёт о результатах комплексных научно-исследовательских работ, проведённых сотрудниками на НИС «ТИНРО» в мае-июле 2025 года.

Район исследований включал тихоокеанские воды Курильских островов и северо-западную часть Тихого океана.

Ключевые результаты: специалисты оценили численность и биомассу всех представителей нектона и макропланктона, выявили особенности пространственного распределения массовых представителей пелагического нектона и медуз в летний период 2025 года. Анализ уровня учтённой численности производителей горбуши (практически 318 тыс.т) даёт основания для краткосрочного прогноза величин подхода и вылова горбуши в бассейне Охотского моря. Результаты сопоставимы с показателями нечётных лет. Более ранние расчёты специалистов оправдались: отмечена достаточно высокая доля возврата производителей (27%), хорошая выживаемость. Средний зафиксированный размер этих представителей тихоокеанских лососей – 43,8 см., средний вес – 1,7 кг.

Среди представителей нектона преобладали мезопелагические объекты промысла. Их доля в учтённой биомассе составила 56,4%. На втором месте – тихоокеанские лососи (22,6%), причём среди них лидирует горбуша (64,8%). Третье место массового нектона занимает тихоокеанский минтай (7,8%).

Дальневосточные учёные получили данные о биологическом состоянии лососей в смешанных скоплениях, выполнили предварительную пространственную дифференциацию ранних и поздних скоплений горбуши, относящихся к разным географическим районам. Для более точной идентификации региональной принадлежности специалисты Камчатского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО) в лабораторных условиях проведут генетические исследования собранных материалов.

Также были взяты пробы тканей лососей для дальнейшего определения лабораторного микроэлементного и биохимического состава. Кроме того, в ходе экспедиции были собраны данные по загрязнению микропластиком поверхностного слоя вод северо-западной части Тихого океана и по содержанию микропластика

в желудочно-кишечных трактах лососей.

Комплексные исследования морских и океанических экосистем дальневосточными учёными создают предпосылки для полноценного и рационального использования этих ресурсов.

В ходе биологической секции Учёного совета ТИНРО 15 июля были также представлены результаты научно-исследовательских работ, проведённых сотрудниками на НИС «Профессор Кагановский» в июне-июле 2025 года. С подробностями можно будет ознакомиться на сайте ТИНРО в ближайшее время.

В рейсе

В рейсе

Десятилетний юбилей создания международной региональной рыбохозяйственной организации NPFC

На этой неделе отмечается знаменательное событие: 10-летний юбилей со дня вступления в силу

Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана.

Официальная дата вступления в силу Конвенции и сформированной на её базе

Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (Комиссия СТО / NPFC) – 19 июля 2015 года.

Комиссия была сформирована нациями, ведущими ответственное рыболовство в северной части Тихого океана.

Первая сессия Комиссии СТО состоялась 3 сентября 2015 года в г. Токио (Япония).

С тех пор эта международная региональная рыбохозяйственная организация ведёт планомерную научно обоснованную работу, направленную на сохранение и рациональное управление донными и пелагическими рыбными ресурсами района действия Конвенции.

В преддверии юбилейной даты было направлено официальное поздравление коллегам. От лица отечественной отраслевой науки участникам Комиссии СТО пожелали дальнейшего плодотворного сотрудничества по изучению, сохранению, рациональному использованию и эффективному управлению трансграничными мигрирующими рыбными ресурсами и морскими экосистемами на благо всех наций, живущих на берегах северной части Тихого океана.

Конструктивное многостороннее взаимодействие учёных продолжается.

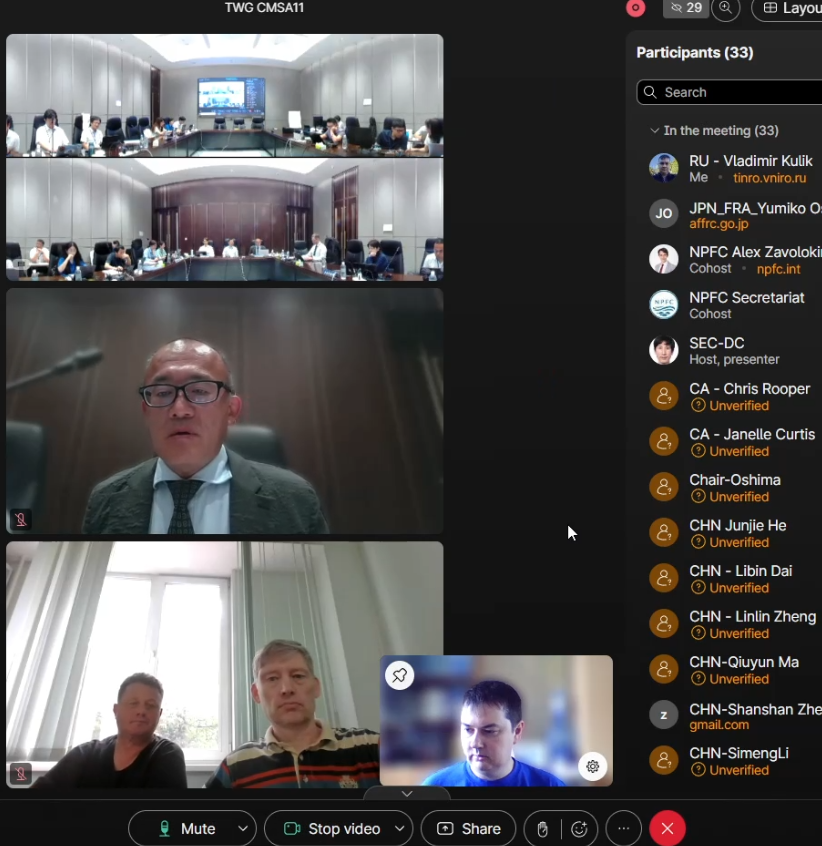

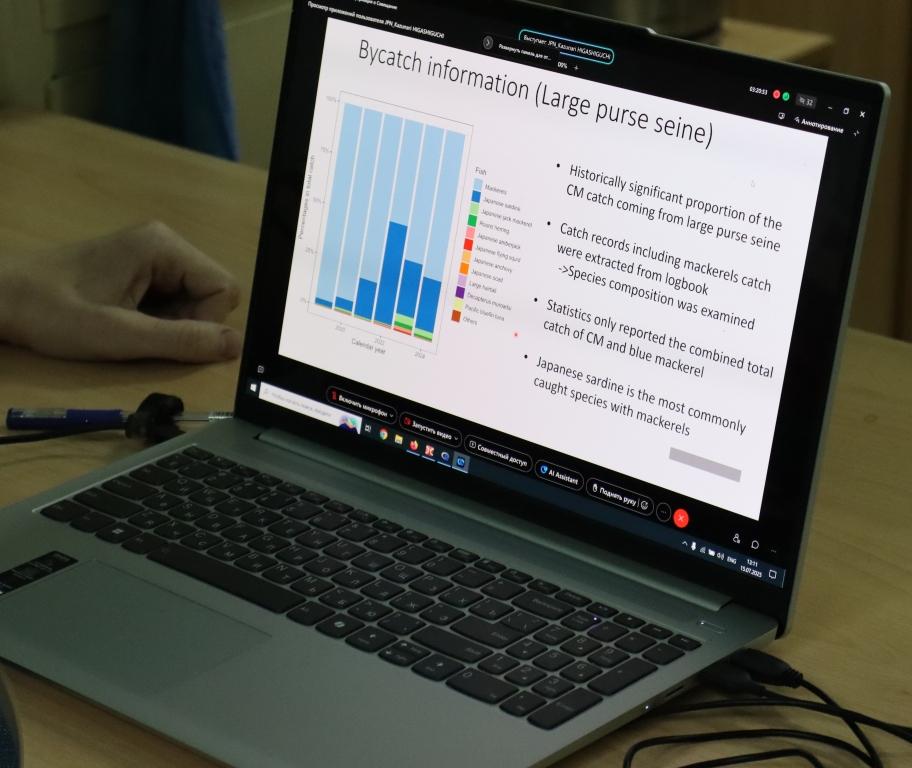

С 8 июля 2025 года сотрудники ТИНРО в формате видеоконференцсвязи принимают участие в заседаниях профильных комитетов Комиссии СТО (Малого научного комитета по кальмару Бартрама, Рабочей группы

по новым моделям оценки запаса рыб, Рабочей группы по оценке запаса скумбрии).

Логотип Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана

(Комиссии СТО / NPFC)

Первая встреча, посвященная будущему созданию новой международной

региональной рыбохозяйственной организации - Комиссии СТО (NPFC).

Место действия - Департамент рыболовства Японии (г. Токио),11 апреля 2006 г.

Российскую делегацию представляют (слева направо) А.А. Курмазов, В.Ф. Савиных, В.И. Толокнев и В.В. Цыгир

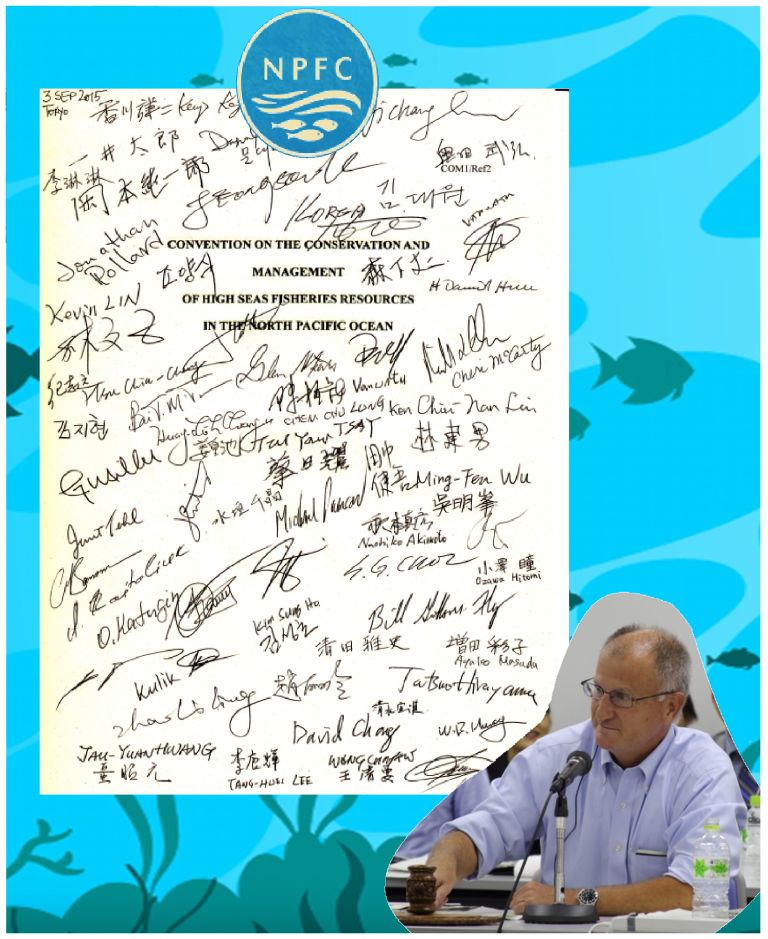

Памятный первый лист текста Конвенции. Он был подписан участниками 1-й сессии Комиссии СТО.

На фотографии − торжественный момент, когда господин Гиббонс-Флай объявляет завершение седьмой подготовительной конференции СТО ударом председательского молотка 2 сентября 2015 г.

18 июля 2019 г. отметили 5-летнюю годовщину создания Комиссии СТО

С 8 июля 2025 года сотрудники ТИНРО в формате видеоконференцсвязи

принимают участие в заседаниях профильных комитетов Комиссии СТО

Баскетбольный матч ТИНРО в преддверии Дня рыбака

В Тихоокеанском филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») состоялся традиционный баскетбольный матч:

в преддверии профессионального праздника «День рыбака» сотрудники и ветераны ТИНРО

вечером 11 июля 2025 года приняли участие в товарищеском баскетбольном матче.

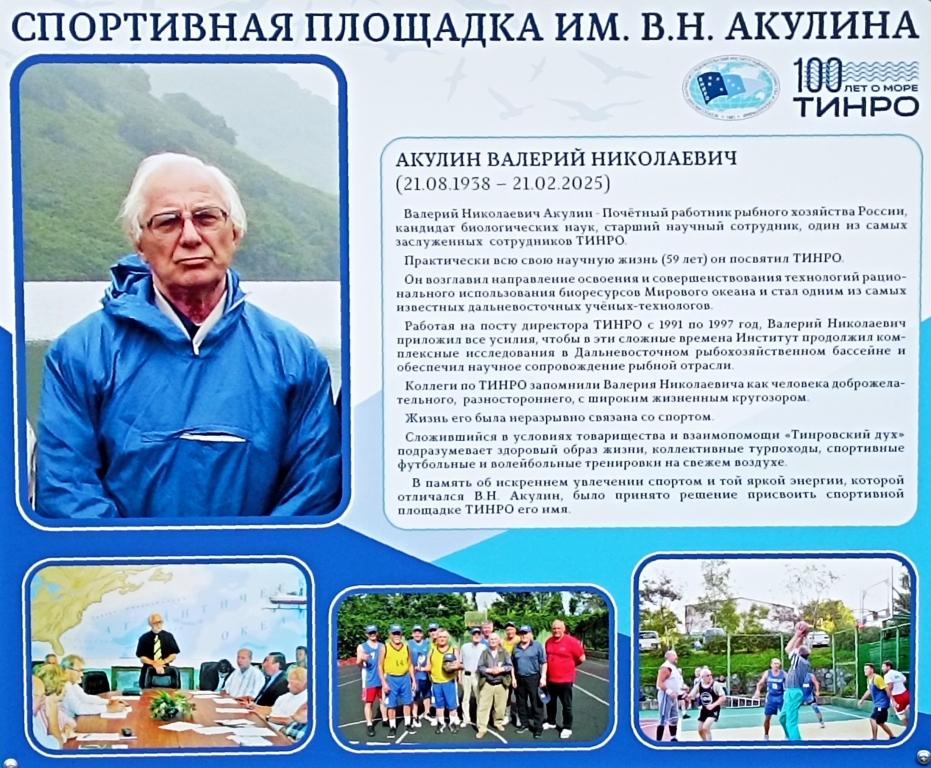

Он прошёл на спортивной площадке, которую планируется назвать в честь В.Н. Акулина.

Участников поддерживали друзья и единомышленники. Было сыграно два матча, до 20 очков каждый.

Как всегда в дружеских матчах, победила дружба и память о ветеранах рыбохозяйственной науки.

Заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО, к.б.н. Алексей Байталюк отметил,

что Валерий Николаевич Акулин был не только прекрасным учёным, но и настоящим товарищем, хорошим Учителем, увлечённым спортсменом. Коллеги по ТИНРО запомнили В.Н. Акулина как человека доброжелательного, разностороннего, с широким жизненным кругозором. Жизнь его была неразрывно связана со спортом.

Сложившийся в условиях товарищества и взаимопомощи «Тинровский дух» подразумевает здоровый образ жизни, коллективные турпоходы, баскетбольные и футбольные тренировки на свежем воздухе.

Многие сотрудники Института хранят память об искреннем увлечении спортом и той яркой энергии,

которой отличался В.Н. Акулин. Спортивная площадка ТИНРО будет носить его имя.

Важность бережного отношения к истории и сложившимся традициям отметил и Лев Бочаров, д.т.н., профессор, Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), который посвятил ТИНРО более 35 лет, в том числе 20 лет на посту директора Института.

Спорт традиционно способствует сплочению коллектива, преемственности поколений, так как совместные занятия, особенно командными его видами, развивают навыки взаимодействия, укрепляют командный дух и формируют доверительные отношения между коллегами.

Справочно:

Валерий Николаевич Акулин ‒ Почётный работник рыбного хозяйства России, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, один из самых заслуженных сотрудников ТИНРО.

Работая на посту директора ТИНРО с 1991 по 1997 год, Валерий Николаевич приложил все усилия, чтобы в эти сложные времена Институт продолжил комплексные исследования в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и обеспечил научное сопровождение рыбной отрасли.

Вышел в свет второй выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе второго выпуска (т. 205, вып. 2) научного журнала «Известия ТИНРО»

(издатель — Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО») за 2025 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания на сайте издания: ссылка.

Поздравляем Валерия Эдуардовича Корко с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») от всей души поздравляет с юбилеем Валерия Эдуардовича Корко – руководителя группы по изучению искусственного воспроизводства гидробионтов!

Окончив в 1987 году Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, он посвятил рыбохозяйственному комплексу Приморья более 35 лет: в структуре ФГБУ «Приморрыбвод», департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, потом – агентства по рыболовству Приморского края,

а с 2024 года и по настоящее время – в ТИНРО.

Благодаря своему профессионализму, организаторским способностям, высокой работоспособности

Валерий Эдуардович достойно прошёл все стадии профессионального становления – от ихтиолога

до директора отраслевого департамента края.

Стремление к упорядочиванию рабочих процессов, усердная работа и постоянное повышение квалификации

В.Э. Корко способствовали достижению им значимых результатов в различных областях деятельности:

от рыбоохраны, регулирования рыболовства, контроля за промыслом – до разработки системных мер, направленных на развитие регионального рыбохозяйственного комплекса.

В настоящее время собранный багаж знаний, навыков Валерия Эдуардовича наиболее востребован в организации выполнения фундаментальных и прикладных исследований и разработок в сфере искусственного воспроизводства гидробионтов.

Коллеги искренне уважают и ценят В.Э. Корко за надёжность, пунктуальность, конкретность мышления, максимальную вовлечённость в решение рабочих задач.

Многолетний безупречный труд и заслуги В.Э. Корко в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – звание «Почётный работник рыбного хозяйства России», благодарности Госкомрыболовства, грамоты Росрыболовства, Губернатора Приморского края.

В этот прекрасный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Валерию Эдуардовичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, исполнения всех надежд и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Коллектив ТИНРО готовится отметить День рыбака

В пятницу, 11 июля, состоялось торжественное собрание коллектива Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), посвящённое Дню рыбака.

Сотрудников Института с праздником поздравили Заместитель директора – Руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), к.б.н. Алексей Байталюк и Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока Вячеслав Глушко.

Многолетний добросовестный труд и вклад учёных ТИНРО в совершенствование рыбной отрасли России

был отмечен ведомственными наградами Федерального агентства по рыболовству, ГНЦ ФГБНУ «ВНИРО», ТИНРО, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Кроме того, дипломами были отмечены победители I этапа Первенства ФГБНУ «ВНИРО» по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ», который состоялся на побережье Амурского залива в мае 2025 г.

В своём выступлении заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), к.б.н. Алексей Байталюк подчеркнул: цель торжественного собрания – не только поздравить друг друга с праздником, имеющим непосредственное отношение к рыбохозяйственной науке, но и отдать дань уважения предшественникам, ветеранам – тем сподвижникам, которые посвятили свои жизни изучению, сохранению, использованию водных богатств, внёс значимый вклад в развитие науки и техники в области рыболовства и аквакультуры. Кроме того, в этот день мы чествуем тех, кто своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, и думаем о тех, кто будет работать в этой отрасли в будущем. «Важно всегда помнить, ради кого мы, учёные, работаем, кто ждёт точных прогнозов промысла и научно обоснованных рекомендаций для поступательного повышения эффективности рыбохозяйственной деятельности», − отметил он. Именно поэтому для сотрудников ТИНРО День рыбака традиционно является таким же значимым и важным праздником,

как и День российской науки.

Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока Вячеслав Глушко поздравил коллектив ТИНРО со 100-летним юбилеем и Днём рыбака, пожелал крепкого здоровья и успехов в научной деятельности.

В завершение торжественного собрания всем сотрудникам и их семьям, а также ветеранам отрасли

пожелали семейного тепла, счастья и благополучия.

Ведь самое главное и ценное в жизни – это семья и уют домашнего очага.

Молодые специалисты развивают профессиональные навыки в ТИНРО

Производственную практику в лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») прошли студентки-океанологи 3 курса Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ): Дарья Степанова и Дарья Пикалова.

Решение проходить практику в ТИНРО они приняли ещё в сентябре 2024 года. Причиной выбора стала заинтересованность в изучении дальневосточных морей, стремление получить практические навыки и связать будущую карьеру с деятельностью в области промысловой океанографии.

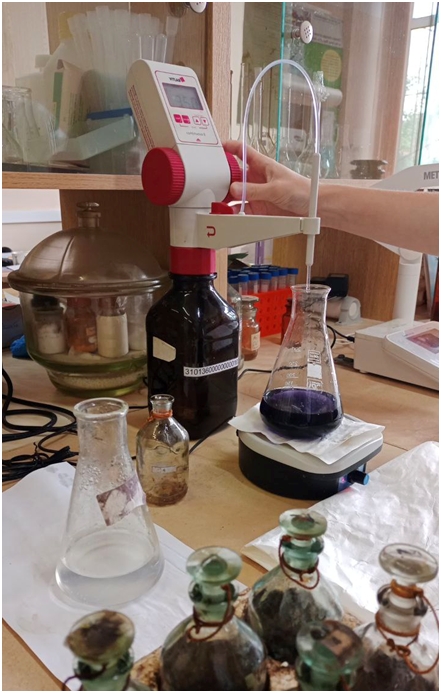

Под наставничеством опытных сотрудников ТИНРО Александра Никитина (ведущего научного сотрудника сектора оперативного прогноза условий среды и промысла) и Юрия Новикова (главного специалиста этого сектора) практикантки работали с базами данных, обрабатывали спутниковые карты и анализировали полученные материалы. Также они приняли участие в исследованиях в Амурском заливе, где было выполнено 16 станций.

Был проведён гидрохимический анализ проб воды в лаборатории.

Впечатление о прохождении практики в ТИНРО у Степановой Дарьи и Пикаловой Дарьи осталось положительным. Как отметили девушки, больше всего им понравилась возможность приобретения профессиональных навыков, которые будут полезны в будущем.

Участие в ежедневной работе лаборатории промысловой океанографии позволило получить данные, обработав которые, можно потенциально выступать с докладом в рамках научных конференций.

А конструктивная рабочая атмосфера, доброжелательность и отзывчивость коллектива ТИНРО

способствовали усвоению молодыми специалистами новых знаний и навыков.

Поздравляем Марину Михайловну Раклистову с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем

Раклистову Марину Михайловну – ведущего специалиста лаборатории минтая и сельди!

В ТИНРО Марина Михайловна пришла более 40 лет назад, в 1981 году, и посвятила свою жизнь служению отечественной рыбохозяйственной науке.

За прошедшее время она закончила технологический факультет Дальрыбвтуза по специальности ихтиолог-рыбовод, в многочисленных научно-исследовательских экспедициях досконально освоила методики сбора, обработки первичных материалов, биологической информации, определения возраста гидробионтов, биостатической обработки и анализа данных, принимает активное участие в подготовке прогнозов на время минтаевой путины, а также в актуализации цифровой программы размерно-возрастных ключей по минтаю Охотского и Берингова морей, которую она создавала совместно с коллегами.

Благодаря системному мышлению и готовности делиться знаниями и опытом с молодыми специалистами,

М.М. Раклистова успешно руководила курсовыми и дипломными работами студентов Дальрыбвтуза, ДВГУ.

Коллеги искренне ценят Марину Михайловну за преданность научным ценностям, обстоятельный подход к работе, эрудицию и отзывчивость.

Многолетний безупречный труд, профессионализм и достижения М.М. Раклистовой в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – благодарность Федерального агентства по рыболовству, почётные грамоты ТИНРО и ВНИРО.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает

Марине Михайловне Раклистовой крепкого здоровья, благополучия, океана позитивной энергии

и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Поздравляем с наступающим Днём рыбака!

Поздравляем Ларису Станиславовну Муктепавел с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Муктепавел Ларису Станиславовну – кандидата географических наук, ведущего научного сотрудника сектора оперативного прогноза условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии!

В ТИНРО Лариса Станиславовна пришла более 45 лет назад, в 1979 году − после окончания геофизического факультета Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) и работы в лабораториях промысловой океанологии и космических исследований природной среды океана (ВНИРО).

Л.С. Муктепавел посвятила свою жизнь развитию отечественной рыбохозяйственной науки, достойно прошла все стадии профессионального становления от старшего инженера

до ведущего научного сотрудника.

Область научных интересов Л.С. Муктепавел включает исследование ледовых условий Охотского моря по данным спутниковых наблюдений в рыбохозяйственных целях, а также прогнозирование ледовых условий в Охотском море.

В своей деятельности она особое внимание концентрирует на прикладных аспектах.

Лариса Станиславовна впервые создала архив объективных, информативных данных по пространственно-временной изменчивости прибрежных полыней северо-западной части Охотского моря, где находится один из основных районов нерестилища охотской сельди,

провела комплексную типизацию прибрежных полыней. Л.С. Муктепавел более 20 лет участвует

в подготовке прогнозов на время путины сельди, минтая, палтуса: эти материалы предназначены для оптимизации работы рыбодобывающих предприятий.

Благодаря усердной работе и системному мышлению Л.С. Муктепавел защитила диссертацию

на соискание учёной степени кандидата географических наук («Пространственно-временная изменчивость ледовых условий Охотского моря по данным дистанционного зондирования»).

В соавторстве с коллегами Л.С. Муктепавел опубликовано более 70 научных работ.

Коллеги искренне ценят Ларису Станиславовну за увлечённость работой, преданность научным ценностям, пунктуальность и развитое чувство такта.

Многолетний безупречный труд, профессионализм и достижения Л.С. Муктепавел в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – благодарность Федерального агентства по рыболовству и почётные грамоты ТИНРО.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Ларисе Станиславовне Муктепавел крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой позитивной энергии и дальнейших успехов!

С юбилеем!