pavlikov

Учёные ТИНРО приняли участие в экологическом форуме

В начале июня в конференц-зале Правительства Приморского края состоялся IV Региональный форум «Экология-2025», дата проведения которого совпала с Всемирным днём охраны окружающей среды

и Днём эколога в России.

Мероприятие было посвящено широкому спектру направлений, приоритетными среди которых являлись проблемы загрязнения водных объектов, вопросы экологического образования молодёжи и перспективы решения актуальных экологических задач.

Среди более 100 участников Форума были представители региональных органов власти, научных, образовательных организаций, волонтёров и профильных специалистов, в том числе учёные Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»). Доклады представили начальник отдела перспективных разработок и экспертизы Светлана Богачёва («Оценка экологического состояния водных объектов Приморского края») и к.б.н., заведующий аналитической научно-испытательной лабораторией отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок Михаил Симоконь («Токсичные элементы в ихтиофауне оз. Ханка, Приморский край»).

Экологический форум является платформой для живого общения представителей власти, экспертов и практиков в вопросах экологического мониторинга, воспитания, образования и просвещения. На этой площадке экологи могут поделиться опытом и расширить круг профессиональных дружеских знакомств. Стратегическая безопасность страны невозможна без сохранения природных богатств и разумного их использования.

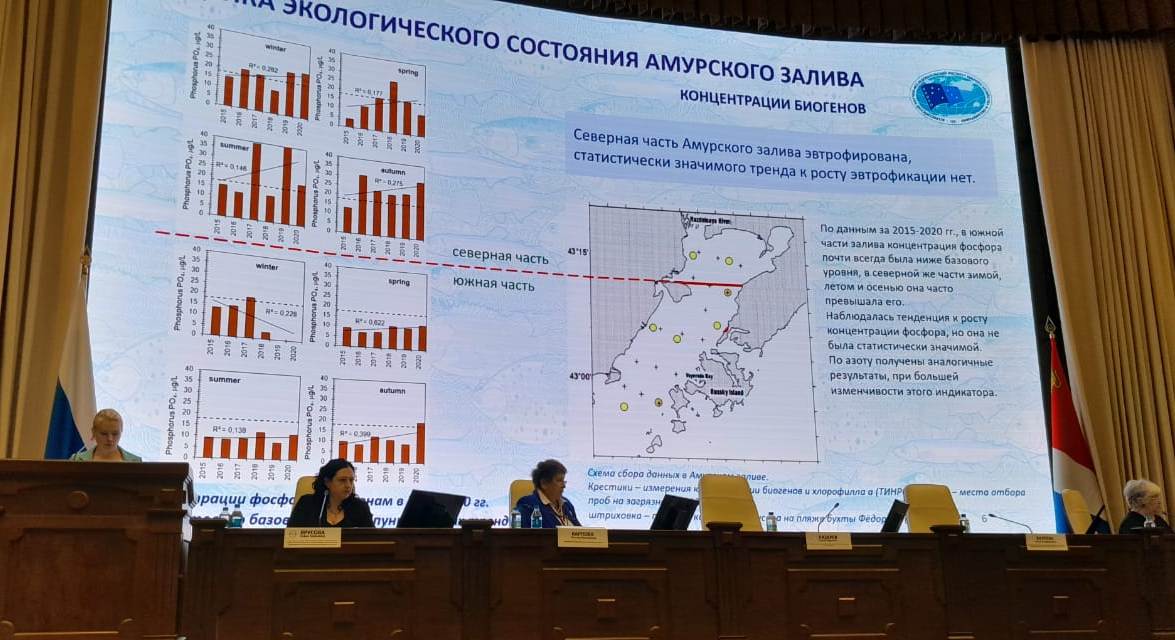

Доклад «Оценка экологического состояния водных объектов Приморского края» был подготовлен на основании исследований, проведённых структурными подразделениями Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в Амурском заливе и в озере Ханка за период 2015-2020 гг. Соавторы: С.В. Богачёва, Ю.И. Зуенко,

А.С. Курносова, О.И. Катайкина, В.И. Матвеев, А.Л. Фигуркин.

Амурский залив и озеро Ханка являются важными водными объектами нашего региона, средой обитания водных биоресурсов, и требуют постоянного тщательного мониторинга для отслеживания тенденций и сохранения экологического баланса и биоразнообразия.

Антропогенное влияние на водные объекты связано с тем, что в границах водосборных площадей Амурского залива и озера Ханка расположены крупные населенные пункты, осуществляется хозяйственная деятельность.

Экологическое состояние Амурского залива было оценено с применением подходов, предложенных экологической программой ЮНЕСКО для морских акваторий. Анализ данных позволил сделать вывод об эвтрофированности его северной части, занятой эстуарием р. Раздольной, и, в целом, умеренном загрязнении. Состояние среды Амурского залива стабильное, по отдельным показателям отмечены тренды к снижению эвтрофикации, концентрации железа в донных отложениях, количества мусора на пляже. Тенденции к ухудшению экологического состояния не выявлено ни по одному из показателей. В настоящее время работы продолжаются: учёные проводят сбор и анализ данных следующего пятилетнего периода (2020-2025 гг.).

Озеро Ханка отличается высокой биопродуктивностью и уникальным биологическим разнообразием,

обладает значительными запасами промысловых видов рыб.

Анализ исследовательских данных, собранных сотрудниками лаборатории промысловой океанографии ТИНРО с 2016 по 2024 гг., продемонстрировал: несмотря на тенденции к росту концентрации фосфатов, взвешенного вещества, высокие концентрации минерального азота и железа, озеро Ханка, благодаря высокой интенсивности продукционно-деструкционных процессов, сохраняет высокий ассимиляционный потенциал, и в целом его экосистема пока функционирует нормально. Вместе с тем, в условиях возрастающей биогенной нагрузки на озеро важно продолжать комплексные исследования качества его воды и совокупности факторов, влияющих на экологическое состояние.

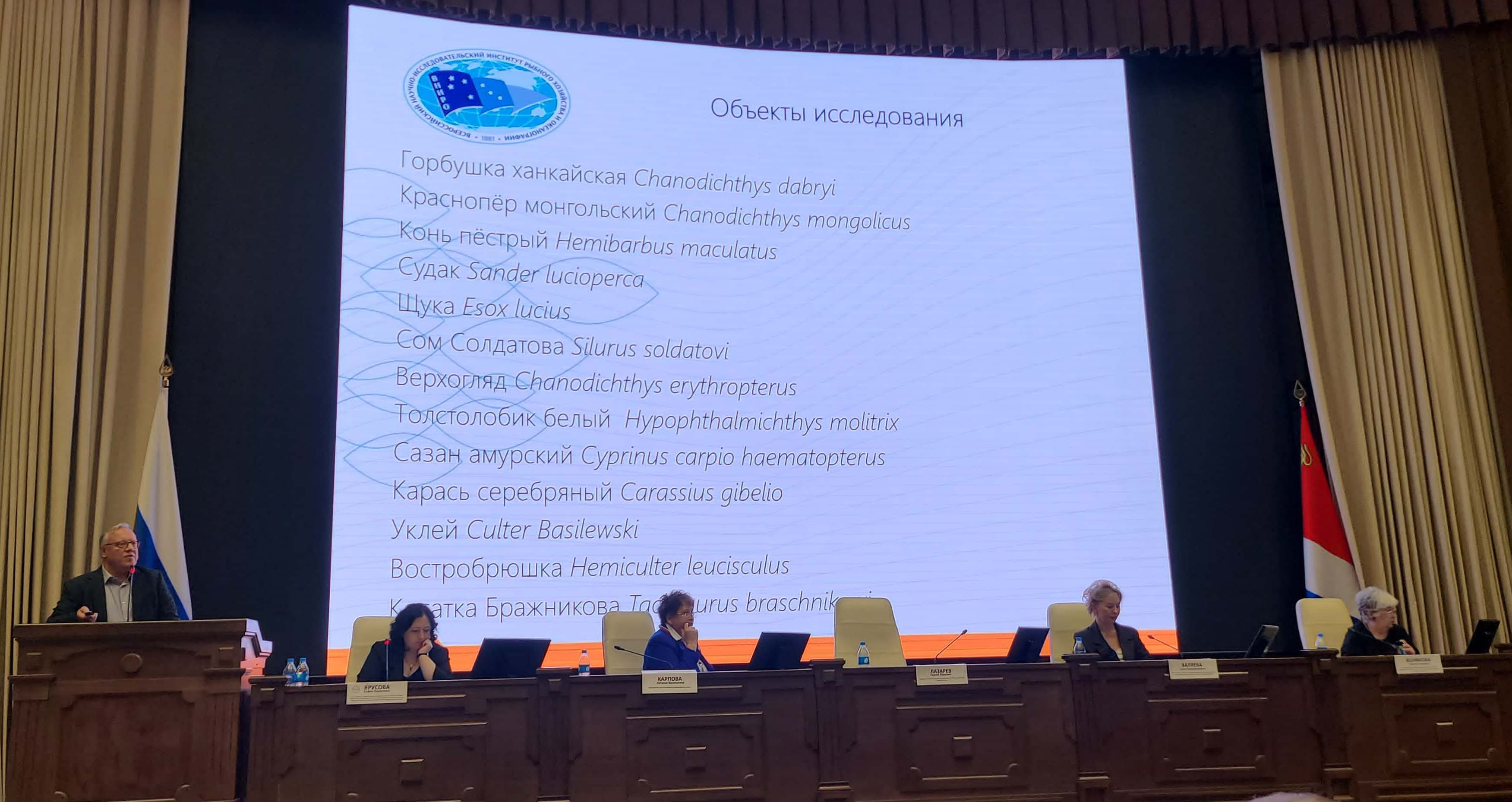

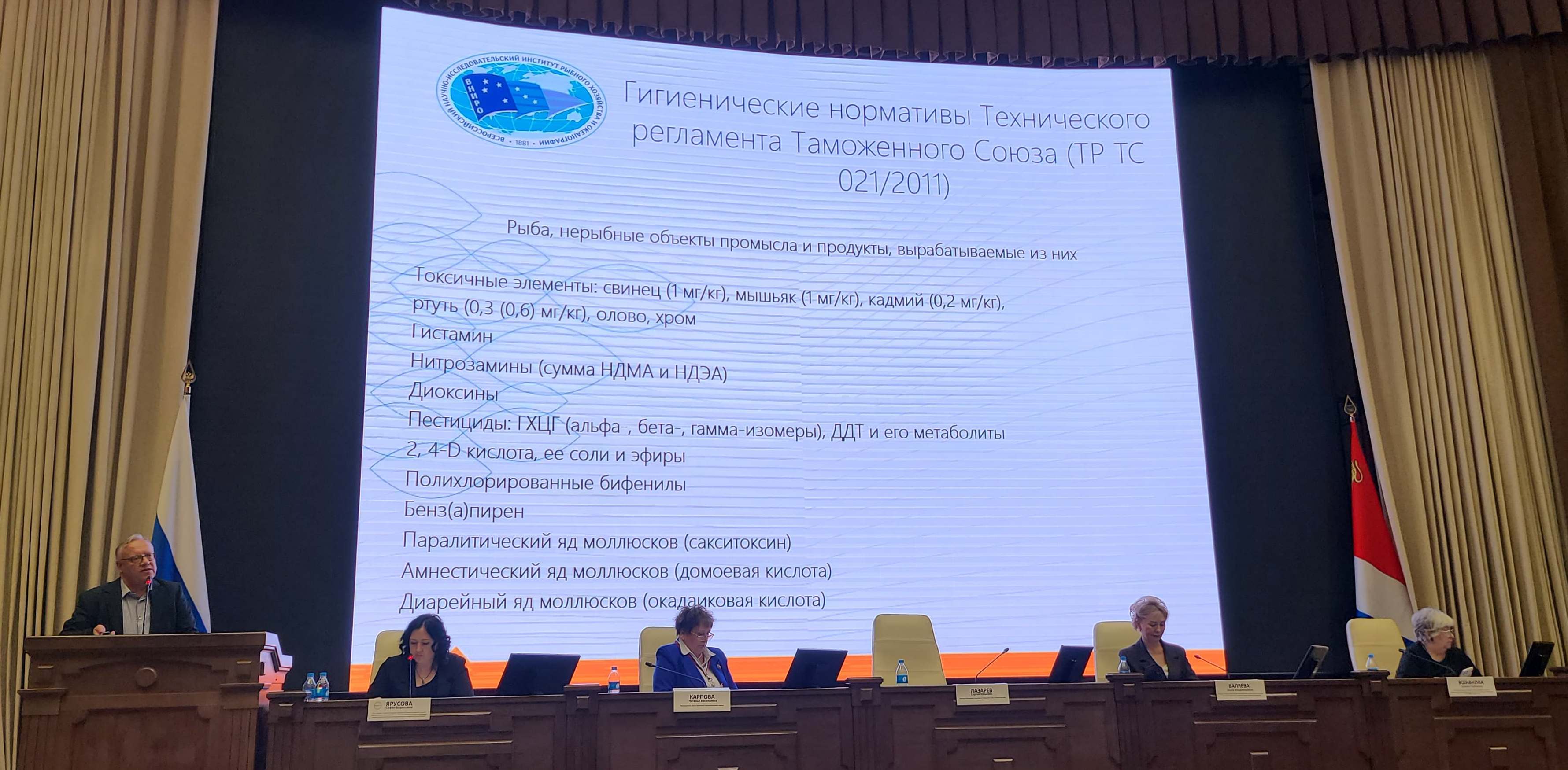

В докладе аналитической научно-испытательной лаборатории отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО рассмотрены аспекты формирования микроэлементного состава основных промысловых видов оз. Ханка, с акцентом на токсичные элементы, содержание которых в рыбе и рыбопродукции нормируется Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011. Также изучено содержание в рыбах химических элементов Cr, Ni, Cu, Zn, которые включены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения в перечень основных загрязнителей окружающей среды.

Анализ учёными полученных данных свидетельствует: в результате сельскохозяйственной деятельности по берегам озера, речного стока и сброса хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, происходит хроническое загрязнение акватории озера Ханка, в том числе и токсичными элементами. В качестве экологической оценки состояния среды обитания водных биоресурсов отмечены локальные ситуации с повышенным содержанием растворённых форм токсичных элементов в воде.

В целом, содержание токсичных элементов в съедобных тканях рыб из оз. Ханка соответствует установленным нормативам. Вместе с тем, отмеченные в наиболее крупных представителях хищных рыб (сом, щука, верхогляд) концентрации ртути достигали 0,4 – 0,5 мг/кг, приближаясь к значению предельно-допустимой концентрации (ПДК) для пресноводных хищных рыб (0,6 мг/кг).

Из-за способности ртути накапливаться по пищевым цепям, в настоящее время этот токсичный элемент можно рассматривать в качестве основного загрязнителя оз. Ханка. На долгосрочной основе необходимо продолжить комплексный мониторинг содержания ртути во всех компонентах водной экосистемы.

Ход экспедиционных исследований лососей в дальневосточных морях

Специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), которые в начале июня вышли из порта Владивосток на НИС «Профессор Кагановский», на пути перехода в Берингово море выполнили комплексные научно-исследовательские работы в эпипелагиали прикурильских вод Тихого океана в дополнение к съёмке на НИС «ТИНРО».

В период с 03 по 14 июня этими двумя судами был осуществлён начальный этап траловой съемки по учёту преданадромной горбуши охотоморского бассейна. Выполнено три разреза, расположенных параллельно гряде Курильских островов в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации. Промежуточные данные, полученные по итогам трёх разрезов в северо-западной части Тихого океана, сравнительно с показателями предыдущих лет являются средними. Оперативные оценки носят предварительный характер и будут уточняться по мере выполнения дальнейших исследований.

В прибрежье Берингова моря НИС «Профессор Кагановский» выполнил первый отсекающий разрез. На основе анализа данных, которые они собирают в ходе комплексной пелагической траловой съёмки, учёные оценят запасы тихоокеанских лососей, массовых видов нектона и планктона, в том числе гидроакустическим эхоинтеграционным методом, изучат особенности среды их обитания в эпипелагиали прикурильских вод, западной и центральной частей Берингова моря.

Цель исследований водных биологических ресурсов − оценка урожайности поколений, динамики запасов, их структуры, распределения, уточнение особенностей условий формирования промысловых скоплений.

Как отметил начальник экспедиции (заведующий лабораторией) – помощник капитана по научной работе Алексей Сомов, «экспедиции по учёту численности и распределения тихоокеанских лососей в дальневосточных морях имеют комплексный характер и проводятся ТИНРО ежегодно с 1980 года, когда принципы системного изучения структуры и динамики пелагических экосистем были сформированы профессором В.П. Шунтовым и его единомышленниками в лаборатории прикладной биоценологии».

Данные, которые будут получены во время научных экспедиций НИС «Профессор Кагановский» и НИС «ТИНРО», необходимы для научного сопровождения лососёвой путины.

В составе обеих морских экспедиций - участники проекта «Исследовательская стажировка», направленного на пополнение кадрового резерва отрасли молодыми специалистами.

С Днём России!

В ТИНРО рассмотрели подготовленные материалы по технологическому нормированию продукции из беспозвоночных и водорослей

В ходе заседания Технической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») научные сотрудники рассмотрели обоснование значений норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве рыбной продукции из беспозвоночных и водорослей для формирования нового бассейнового сборника.

Материалы были подготовлены специалистами лаборатории нормирования, стандартизации и технического регулирования.

Согласно руководству по технологическому нормированию выхода продуктов переработки водных биоресурсов и объектов аквакультуры, срок действия сборника «Бассейновые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве рыбной продукции из беспозвоночных и водорослей Дальневосточного бассейна» составляет 3 года. После его истечения учёные актуализируют нормы с учётом состояния сырьевой базы, биологических особенностей гидробионтов, максимальной экономии сырья, совершенствования используемой техники и технологии.

В 2025 г. в ТИНРО был разработан новый сборник переводных коэффициентов изъятия промысловых беспозвоночных Дальнего Востока.

Нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции, коэффициенты учёта вылова морепродуктов были определены по действующим методикам, утверждённым Росрыболовством.

На основе проведённого анализа учёные ТИНРО сформировали базы данных опытно-контрольных работ, значения расхода сырья при производстве одноимённых видов продукции на однотипном оборудовании при одинаковой технологии обработки, - и определили нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой продукции из гидробионтов Дальнего Востока (например, варёно-мороженых полуфабрикатов из колючего краба, краба-стригуна опилио, северной креветки), впервые разработаны переводные коэффициенты на продукцию из шримса козырькового подзоны Северно-Охотоморская зоны Охотское море.

День защиты детей в ТИНРО

В Тихоокеанском филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей.

Для детей и внуков сотрудников в здании устроили яркое шоу с весёлыми конкурсами, мультимедийной вечеринкой и пиньятой.

Также, в соответствии со сложившейся ежегодной традицией, Профсоюз ТИНРО организовал выставку детского творчества в стенах Института. Среди представленных произведений самые популярные темы – «За Мир!» и «Россия – Родина моя».

Напоминаем, что рисунки и поделки, созданные детьми и внуками сотрудников ТИНРО, принимаются по 11 июня.

Продолжаются комплексные исследования лососей на Дальнем Востоке

Специалисты Тихоокеанского («ТИНРО») и Камчатского («КамчатНИРО») филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» вышли в море 30 мая на НИС «ТИНРО» и приступили к комплексным научно-исследовательским работам в тихоокеанских водах Курильских островов и в северо-западной части Тихого океана.

На основе анализа данных, которые соберут в ходе комплексной пелагической траловой съёмки, учёные оценят запасы тихоокеанских лососей, скумбрии, дальневосточной сардины (иваси), других пелагических видов гидробионтов, изучат особенности среды их обитания в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Такие работы выполняются на регулярной основе ежегодно. Добытые в экспедициях сведения позволяют отраслевой науке оперативно уточнять сроки, мощность подходов производителей лососёвых рыб к основным нерестовым районам, своевременно обеспечивать учреждения рыбохозяйственного комплекса актуальной информацией. Успех лососёвой путины во многом зависит от её научного сопровождения.

Исследования гидробионтов направлены на оценку урожайности поколений, динамики запасов, их структуры, распределения, уточнение особенностей условий, при которых формируются промысловые скопления.

В составе этой экспедиции – студентка 3 курса Школы Мирового океана ДВФУ (направление подготовки - Прикладная гидрометеорология). Екатерина Голубева отправилась в рейс в рамках проекта «Исследовательская стажировка», который реализуется при поддержке Росрыболовства. Его главные цели — помочь молодым специалистам определиться с профессиональными приоритетами, найти свой путь в науке и пополнить кадровый резерв отрасли. Проект предлагает студентам уникальную возможность: под руководством опытных специалистов проверить свои знания на практике, освоить современные научные методы и погрузиться в мир рыбохозяйственной науки прямо на борту исследовательского судна.

Подробнее о проекте «Исследовательская стажировка»: ссылка.

Доклады учёных ТИНРО получили высокую оценку в рамках Океанологической конференции

Сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») приняли участие в XI Всероссийской конференции молодых учёных «ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ», посвященной Десятилетию наук

об океане. Из представленных ими трёх докладов 2 были отмечены дипломами как лучшие в секциях «Биоокеанология» и «Гидрология, гидрохимия и биогеохимия».

С 26 по 30 мая ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ТОИ ДВО РАН) стал научной площадкой, где представители 24 научных и образовательных учреждений из регионов России, зарубежных стран, заинтересованные в актуальных темах океанологии и смежных областях, обменялись опытом, представили результаты своих исследований и установили новые научные контакты. Структурно Конференция с международным участием состояла из Пленарных сессий и 12 секций.

Воспользовавшись удачным стечением обстоятельств − участием в конференции коллег из Центрального филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», − лаборатория промысловой океанографии ТИНРО оперативно организовала проведение Океанологического семинара 29 мая. В ТИНРО были представлены работы молодых учёных

из Отдела динамики климата и водных экосистем ВНИРО.

В рамках XI Всероссийской конференции молодых учёных «ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»:

- Дарья Чульчекова (ведущий специалист сектора промысловых ракообразных лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО) выступила с докладом «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕВЕРНОЙ (PANDALUS EOUS MAKAROV, 1935) И ГРЕБЕНЧАТОЙ (PANDALUS HYPSINOTUS BRANDT, 1851) КРЕВЕТОК СЕВЕРОЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ». Работа была подготовлена ею совместно с коллегой по отделу Ильёй Корнейчуком (главный специалист). Соавторы получили диплом за лучший доклад в секции «Биоокеанология».

- Мария Колобухова (ДВФУ, ТИНРО) представила работу, подготовленную вместе с её научным руководителем Денисом Курносовым (руководитель группы внутривидовой дифференциации лаборатории исследования возраста и роста рыб): «НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗАПРОРЫ ZAPRORA SILENUS В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА».

- В секции «Гидрология, гидрохимия и биогеохимия» был отмечен дипломом доклад Егора Малыгина (старший специалист сектора оперативного прогноза условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии), который был подготовлен совместно с к.г.н. Анной Курносовой (и.о. заведующей лабораторией промысловой океанографии). Тема выступления: «ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ СЛОЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА».

В ходе Океанологического семинара 29.05.25 г., в ТИНРО выступили с докладами

молодые учёные Отдела динамики климата и водных экосистем ВНИРО:

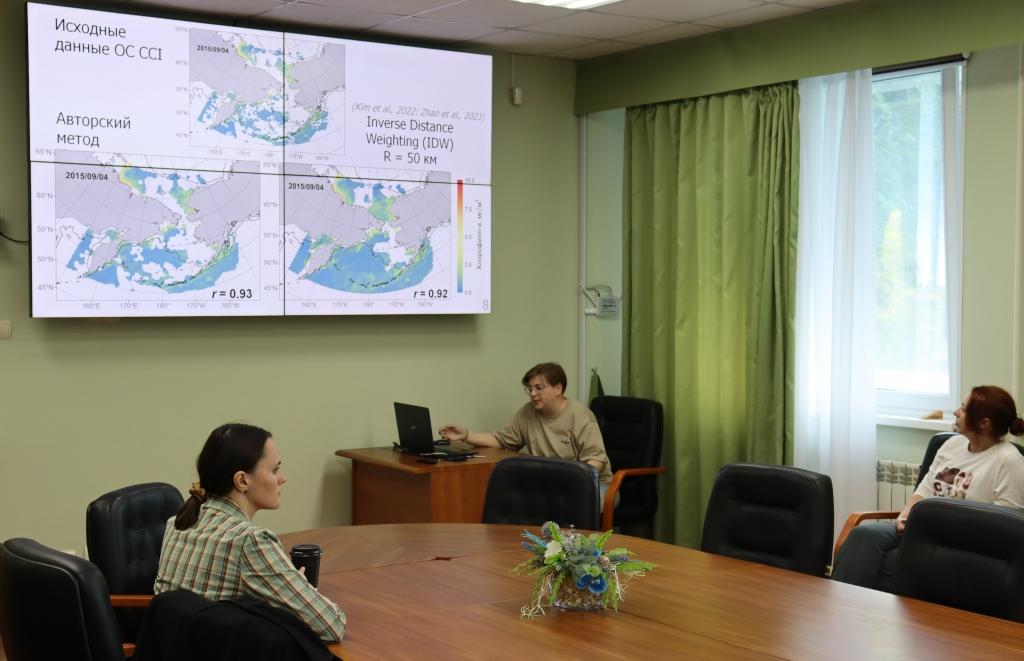

- Александра Малышева (специалист): «ФЕНОЛОГИЯ ВЕСЕННЕГО «ЦВЕТЕНИЯ» ФИТОПЛАНКТОНА В БЕРИНГОВОМ МОРЕ В 1998-2023 ГГ.»;

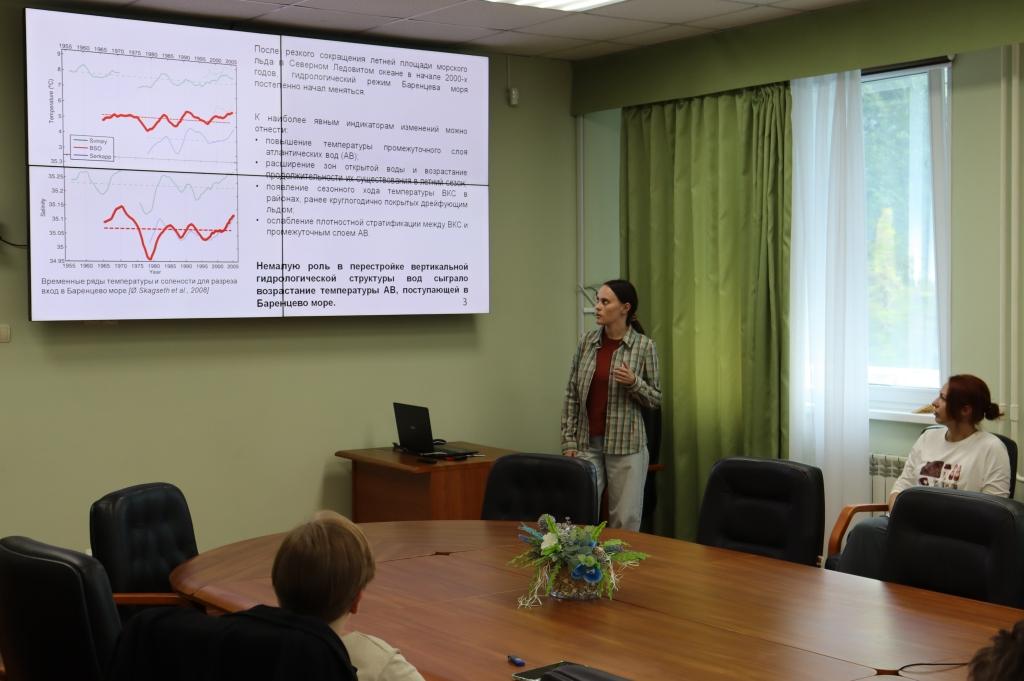

- Александра Сумкина (старший специалист): «ВЗАИМОСВЯЗЬ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕДОВИТОСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВОД».

Доклады вызвали интерес и конструктивное обсуждение участников семинара.

Экологическое просвещение для школьников

В преддверии дня Международного дня защиты детей и Всемирного дня окружающей среды специалисты Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), совместно с Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организовали посещение школьниками морской биологической открытой экспозиции ТИНРО в целях формирования у молодёжи экологического мировоззрения и ценностей, направленных на сохранение водных экосистем.

Учащиеся младших классов города Владивостока, побывавшие в ТИНРО 27 мая, узнали о биоразнообразии жителей Мирового океана и рекомендации о том, как жить в гармонии с природой. Заместитель начальника отдела научно-технических фондов ТИНРО Александра Позднякова познакомила их с уникальными коллекциями гидробионтов, которые были собраны за 100 лет работы Института.

В рамках правового просвещения, помощник Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Кристина Горбунова объяснила ребятам важность бережного отношения к природе, которая является общим «зелёным домом», где все живые существа имеют право на жизнь и благополучие, а также подчеркнула роль природоохранной прокуратуры в сохранении экосистем.

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии совместно с отечественными природоохранными организациями и коллегами из других научных учреждений на постоянной основе ведут работу по экологическому просвещению.

Итоги весенней комплексной экспедиции на НИС «Профессор Кагановский»

На расширенном заседании биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала «ВНИРО» («ТИНРО») 27 мая был представлен отчёт о проделанной работе в рамках завершённой комплексной экспедиции

на НИС «Профессор Кагановский» в марте-мае 2025 года.

Район исследований площадью более 500 тыс. км2 включал воды южных Курильских островов

и северную часть Охотского моря.

Учёные проанализировали актуальные материалы, полученные в ходе гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, акустических, ихтиопланктонных, траловых научно-исследовательских работ, −

и рассчитали запасы минтая, сельди, мойвы и других видов нектона.

В результате выполненных исследований были получены оценки состояния запасов массовых видов нектона, собраны новые сведения о структуре, динамике океанологических параметров, планктонных сообществ, трофических цепочек.

Минтай, особенно охотоморский, является основой сырьевой базы рыбаков Дальнего Востока.

Оценки численности и биомассы этой рыбы, рассчитанные несколькими методами (траловым, ихтиопланктонным и акустическим), оказались сопоставимы в сравнении с результатами предыдущих наблюдений. По мнению учёных, они свидетельствуют о хорошем состоянии ресурсов минтая в обоих районах и неплохих перспективах его промысла в последующие годы. На фоне стабильного состояния численности минтая, численность молоди сельди в исследованном районе несколько уменьшилась.

Комплексные исследования морских и океанических экосистем дальневосточными учёными способствуют полноценному и рациональному использованию этих ресурсов.

ТИНРО и БИФ провели I этап Первенства ВНИРО по любительской рыбалке

28 мая побережье Амурского залива рядом с низководным мостом, который соединяет полуостров Де-Фриз и материковую часть Владивостока, стало местом проведения I этапа Первенства ФГБНУ «ВНИРО» по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ» для сотрудников двух дальневосточных филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

По итогам соревнований для каждого филиала определены рекордсмены, занявшие первые места, а также победитель в общей номинации «За самую большую рыбу».

Инициатива проведения мероприятия принадлежит ВНИРО, предусматривает популяризацию и демонстрацию рекреационного потенциала любительского рыболовства.

Судейская коллегия разбила на пронумерованные участки лова специально отведённый сектор побережья.

Участники приготовили снасти и наживку. Согласно регламенту, каждый мог осуществлять лов двумя удилищами с донной оснасткой, но с использованием не более двух крючков на снасть.

Среди вариантов наживки преобладали: многощетинковые черви (рыбаки обычно именуют их «японский червь», «майхинский», или «суйфунский» червь), обычные земляные.

Кстати, многощетинковые черви, или полихеты – распространённая наживка для лова красноперки, наваги, камбалы, других рыб, обитающих в прибрежных водах или в речных лиманах.

Обязательным условием участия стало наличие садка для сохранения пойманной рыбы в живом виде, чтобы рыбак, при желании, смог выпустить свой улов назад в среду обитания.

Леска сверкнула, устремляясь в воду, и соревнование началось.

Практически всем участникам активно мешали береговые крабы, которые норовили потихоньку присвоить лакомство, предназначенное для рыбы, и скрыться с места хищения. Эти действия временами приводили к утрате грузила или крючка. Но приморский рыбак отличается упорством и сообразительностью, − и вот, к исходу рыбалки, участники поймали 8 красноперок.

После взвешивания, измерения и регистрации каждой добытой рыбы были распределены места.

Среди сотрудников ТИНРО на первом месте и одновременно победителем в номинации «За самую большую рыбу» заслуженно оказался Юрий Новиков (главный специалист сектора оперативного прогноза условий среды и промысла Лаборатории промысловой океанографии). Он выловил 3 красноперки, одна из которых была самой крупной из улова участников Первенства в этот день: весом 146 г, длиной ‒ 23,5 см.

Второе место по ТИНРО занял Никита Дедерер: его добыча составила 2 красноперки.

Третье место в ТИНРО завоевал Олег Горбачёв, который выловил одну красноперку.

Первое место среди сотрудников Базы исследовательского флота ВНИРО занял Владимир Корабейников (береговой матрос Службы мореплавания и экспедиционных работ): вес пойманной им красноперки составил 116,88 г, длина - 22,0 см.).

От участия в соревнованиях выиграли все единомышленники.

Соревнования удались, подарив рыбакам заряд позитива, бодрости и отличное настроение!

Победители I этапа готовятся представить свои филиалы во II этапе «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ».