pavlikov

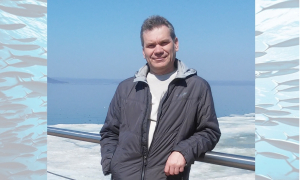

Поздравляем Александра Владимировича Капшитера с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Капшитера Александра Владимировича – ведущего специалиста сектора оперативного прогноза условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии!

2 января 2025 года Александр Владимирович Капшитер отмечает свой 65-летний юбилей.

Практически 30 лет его жизненного пути посвящены ТИНРО. После окончания геофизического факультета Дальневосточного Государственного университета (ДВГУ) по специальности «Океанология», в 1986 году А.В. Капшитер поступил на работу в «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота» («ТУРНИФ») на должность инженера плавсостава. Он принял участие во многих морских научных экспедициях в качестве инженера-океанолога, и одним из первых отечественных специалистов начал освоение новых океанологических комплексов (например, “NEIL BROWN”, “ALPKEM”) и сопутствующего компьютерного оборудования. Здесь знания и воля молодого специалиста прошли закалку в суровых погодных условиях дальневосточных морей.

В 1995 г., при реорганизации ТУРНИФ, Александр Владимирович был переведён в Базу исследовательского флота ТИНРО («БИФ ТИНРО»). В сентябре 2002 г. он пришёл в лабораторию космических методов исследования океана на должность ведущего инженера и сразу активно включился в работу по созданию технологии перевода накопленной спутниковой информации в электронный вид. А.В. Капшитер также сосредоточил своё внимание на адаптации и оптимизации геоинформационных технологий для задач лаборатории, использовании данных спутниковой альтиметрии для рыбохозяйственных целей.

Благодаря широкому научному кругозору, развитым аналитическим навыкам, технической грамотности, стремлению к упорядочиванию рабочих процессов, усердной работе и постоянному повышению квалификации в области компьютерной обработки информации, Александр Владимирович добился высоких результатов работы с большими базами данных. Его профессионализм наиболее востребован в подготовке оперативных, путинных и долгосрочных прогнозов по пелагическим видам промысловых рыб Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

А.В. Капшитер является автором и соавтором более 26 научных работ, принимает активное участие в российских и зарубежных научных конференциях, в том числе по линии международной Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES).

Коллеги искренне уважают А.В. Капшитера за профессионализм, надёжность, порядочность, пунктуальность, мудрость, высокую самодисциплину и преданность научным ценностям. Все эти качества сочетаются в нём с чувством такта и развитыми творческими талантами.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Александру Владимировичу Капшитеру и всем его родным крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии, неиссякаемой энергии, оптимизма и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Вышел четвёртый выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе четвёртого выпуска (т. 204, вып. 4) научного журнала «Известия ТИНРО» (издатель — Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО») за 2024 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания на сайте издания (ссылка):

https://izvestiya.tinro-center.ru/jour/issue/view/51/showToc

Осенью 2024 года научно-практический журнал «Известия ТИНРО» был включён в перечень изданий, которые индексируются в Ядре РИНЦ и RSCI.

В Ядро РИНЦ входят только лучшие научные журналы России и отдельные публикации – они составляют «ядро» российского индекса научного цитирования.

Russian Science Citation Index (RSCI) – это база статей, которая интегрирована в международную базу цитирования Web of Science (WOS). Таким образом, публикации, часть статей, входящие в RSCI, автоматически входят в WOS.

Все статьи, индексируемые в RSCI, согласно приказу Министерства образования и науки РФ

входят в перечень ВАК.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 426 от 20 марта 2021 г.

публикации в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), приравниваются к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертаций.

Поздравление заместителя директора - руководителя Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») с Новым годом

Учёные ТИНРО приняли участие в работе Комиссии СТО в составе российской делегации

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в составе российской делегации приняли участие в 5-м заседании Малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам (SSC BF ME), 14-м заседании Малого научного комитета по тихоокеанской сайре (SSC PS), научном семинаре «Введение в оценку стратегий управления промыслом», а также 9-ом заседании Научного Комитета (SC) Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC).Цель этой международной организации - обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования промысловых ресурсов конвенционного района (открытых вод северной части Тихого океана).

В ходе встреч представители Российской Федерации, Республики Вануату, Европейского Союза, Канады, Китайской Народной Республики, Китайского Тайбэя, Республики Корея, США, Японии, а также приглашённые наблюдатели и эксперты обменялись мнениями и результатами по вопросам вылова и оценки запасов донных и пелагических рыб Конвенционного района Комиссии СТО.

Россию на всех встречах представляли сотрудники ТИНРО:

Олег Катугин – к.б.н., заместитель начальника отдела международного научно-технического сотрудничества и перспективных разработок, Владимир Кулик – к.б.н., заведующий лабораторией биологических ресурсов Дальневосточных и арктических морей, Игорь Черниенко – к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории моделирования биологических процессов.

На 5-й встрече Малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам (SSC BF-ME) был рассмотрен ряд вопросов, связанных с донным промыслом в Конвенционном районе СТО и новой информацией об изучении и состоянии глубоководных донных экосистем на Императорском подводном хребте и возвышенностях северо-восточной части Тихого океана. Учёные обсудили актуальные данные по промысловым глубоководным объектам (кабан-рыба, низкотелый берикс, морской монах и угольная рыба). На основании глубоководных исследований подводными аппаратами рекомендованы на рассмотрение Комиссии СТО к возможному временному закрытию 2 участка на горе Юрияку с находящимися на этих участках высокими концентрациями организмов-индикаторов уязвимых морских экосистем (УМЭ). Малый научный комитет не рекомендовал к закрытию для донного промысла всей горы Юрияку, а также других поднятий Императорского хребта.

На 14-й встрече Малого научного комитета по тихоокеанской сайре (SSC PS) была дана оценка запаса сайры моделью прибавочной продукции в пространстве состояний с использованием байесова подхода BSSPM. Стороны обсудили вопросы, связанные с применением статистической когортной модели SS3. Модельные расчёты не прогнозирует высокого пополнения сайры в ближайшие годы.

Стороны пришли к заключению, что с целью сохранения и восстановления запаса необходимо постепенно снижать промысловую нагрузку на запас сайры, и в 2025 году рекомендовано снижение ОДУ на 10% по сравнению с ОДУ на 2024 год.

На семинаре «Введение в оценку стратегий управления промыслом» участников ознакомили с методологией оценки стратегий управления промыслом и реализующим её программным обеспечением (пакет для среды R openMSE). Использование рассмотренного на семинаре программного обеспечения поможет улучшить качество обоснований ОДУ для различных объектов отечественного промысла, в частности, на Тихоокеанском бассейне.

В ходе 9-го заседания Научного Комитета Комиссии СТО были рассмотрены многочисленные вопросы. В частности, отчёты руководителей соподчиненных структур (малые научные комитеты по сайре, донным рыбам, кальмару Бартрама, техническая рабочая группа по скумбрии, малые рабочие группы по пелагическим видам).

Для решения проблемных вопросов по оценке запасов японской скумбрии решено провести ревизию входных данных для когортной модели. Особое внимание уделено вовлечению информации по изменению климата в модели оценки запасов.

К работе Научного Комитета и его соподчинённых структур был проявлен повышенный интерес со стороны различных международных организаций. Например, на встрече выступили представители ПИКЕС, НПАФК, программы BECI, DSCC, FAO (ФАО), программы FIRMS и др. В результате работы были одобрены согласованные рекомендации Научного Комитета и его структур для Комиссии СТО для принятия решений по дальнейшей работе по управлению рыбными ресурсами и защите УМЭ в Конвенционном районе Комиссии СТО.

Участие отечественных учёных в работе международных организаций обеспечивает возможность представления интересов Российской Федерации и способствует укреплению научно-технического сотрудничества, поддержанию авторитета российской науки и рыбопромышленного комплекса.

Участники 9-го заседания Научного Комитета (SC) Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC)

На 5-м заседании Малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам

На 14-м заседании Малого научного комитета по тихоокеанской сайре

На 9-м заседании Научного Комитета (SC) Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC)

Некролог Казаченко Василию Никитичу

В возрасте 84 лет 24 декабря с.г. ушёл из жизни Василий Никитич Казаченко ‒ доктор биологических наук, профессор, талантливый учёный, отзывчивый коллега и верный товарищ.

КАЗАЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (09.12.1940 – 24.12.2024)

Василий Никитич посвятил развитию отечественной рыбохозяйственной науки более 55 лет своей жизни, в том числе практически половину этого период − работе в ТИНРО. Здесь он стал первым сотрудником Лаборатории паразитологии морских животных, которая была создана в Институте незадолго до этого (1966 г.).

Со студенческих лет Василий Никитич занимался изучением паразитических копепод рыб морских и пресных вод. Отечественная рыбохозяйственная наука в 1960-х годах была нацелена на поиск и исследование новых перспективных объектов промысла в самых разных районах Мирового океана. Вполне закономерно, что паразитология была одним из самых востребованных направлений подготовки биологов: изучение новых видов гидробионтов должно было обеспечить безопасность их потребления. В.Н. Казаченко принимал активное участие более чем в 7 морских научно-исследовательских экспедициях в разные районы Тихого, Индийского, Северного Ледовитого и Южного океанов.

За свою научную карьеру В.Н. Казаченко описал около 15 новых видов, ранее неизвестных науке. Им обосновано новых таксонов: 4 семейства, 11 подсемейств, 11 родов и 15 видов паразитических копепод; выделено 9 форм тела, которые помогают в определении копепод; изучены закономерности адаптаций копепод к паразитизму. Сравнительно-морфологический анализ таксонов позволил ему выделить признаки ранга подотрядов, семейств, родов и видов паразитических копепод, используемых при их определении; им выявлены виды копепод, паразитирующих у хрящевых и костных рыб; изучены особенности их распространения в Мировом океане.

С 1990 по 2023 гг. Василий Никитич открыл в себе талант наставника.

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете («Дальрыбвтузе») он многие годы преподавал студентам курсы «Теория эволюции» и «Ихтиопатология» на кафедре «Ихтиология и рыбоводство», «Водные биоресурсы и аквакультура».

В.Н. Казаченко достойно прошёл путь от старшего преподавателя до профессора.

Постоянно повышая свой профессиональный кругозор, В.Н. Казаченко стал одним из ведущих и авторитетных специалистов в области паразитологии гидробионтов. Его профессиональный кругозор и высокий уровень работ получили признание в отечественном и международном научном сообществе.

В.Н. Казаченко опубликовано более 120 научных и методических работ, в том числе 3 монографии, одна из которых вышла на вьетнамском языке, в соавторстве с вьетнамскими коллегами. Специалистов в области паразитологии такого высокого уровня во всём мире немного. В сентябре 2004 г. ему была присуждена учёная степень доктора биологических наук.

Целеустремлённый профессионал своего дела, Василий Никитич одновременно заслужил искреннее уважение коллег как человек в высшей степени отзывчивый, порядочный, надёжный, жизнерадостный, открытый и приятный в общении. Те, кто работал с ним, знают его как настоящего учёного — интеллигентного, скромного и приверженного научным ценностям.

Память о Василии Никитиче Казаченко навсегда останется в сердцах коллектива ТИНРО, верных учеников и всех близких ему людей.

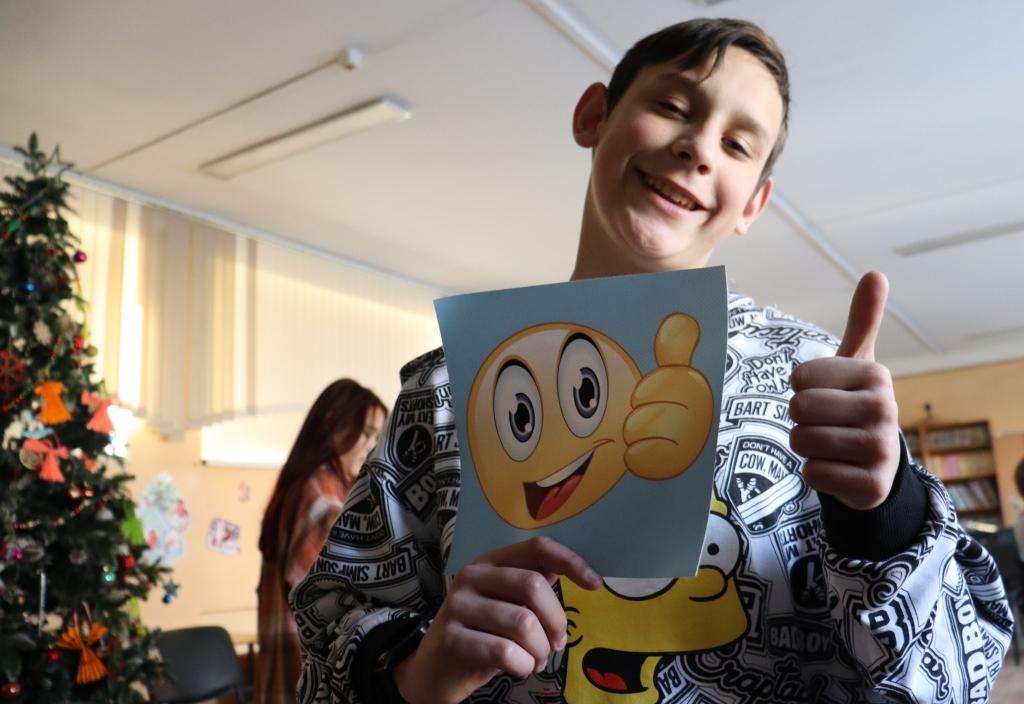

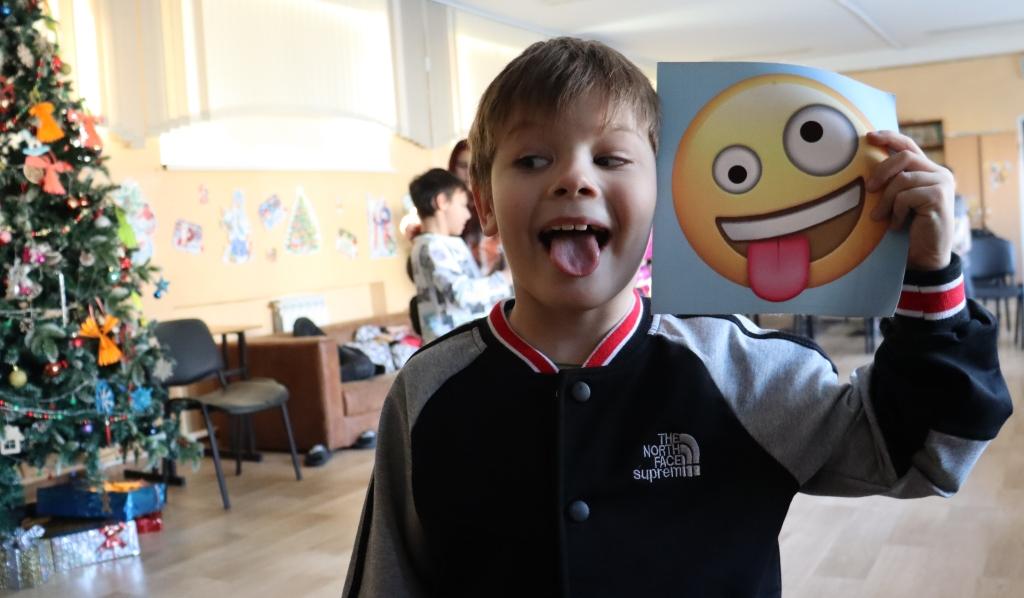

Новогодние поздравления для детей!

25 декабря сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») поздравили с наступающими новогодними праздниками воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 1 г. Владивостока».

Весёлые конкурсы, развлечения и танцы помогли участникам «настроиться на волну» праздника и волшебства, связанного с приходом Нового года. Кульминацией праздника стала раздача новогодних подарков, собранных при активном участии инициативных сотрудников ТИНРО.

Благодаря поддержке всех неравнодушных к судьбе детей, оставшихся без родительского тепла, ребята смогли почувствовать искреннюю заботу, порадовались полезным, вкусным и обучающим подаркам к Новому году. Это важно для того, чтобы в нашей стране было больше добрых и отзывчивых людей.

Руководство ТИНРО искренне благодарит всех сотрудников, принявших участие в подготовке новогодних подарков для поздравления воспитанников Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей!

Счастья, мира и благополучия в Новом году!

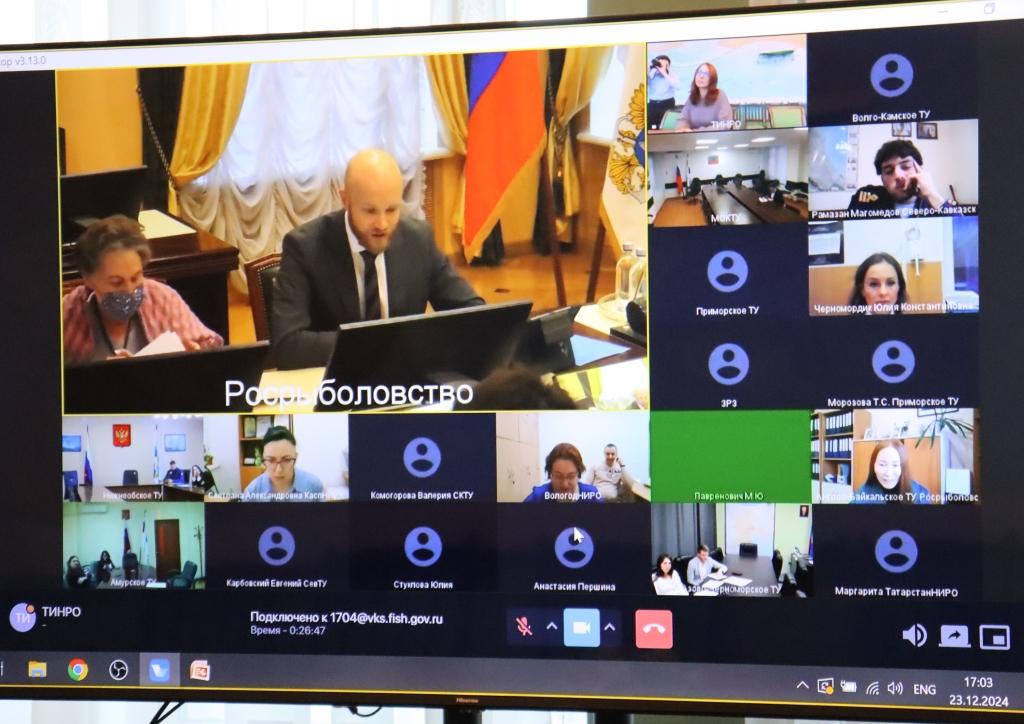

На заседании Молодёжного совета Росрыболовства представлен проект ВНИРО

23 декабря 2024 г. в зале Коллегии Федерального агентства по рыболовству, а также в режиме видеоконференции состоялось заседание Молодёжного совета Росрыболовства под председательством заместителя руководителя Росрыболовства А.В. Яковлева.

В нём приняли участие члены Молодежного совета ФАР и молодые учёные филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии».

Руководители рабочих групп проектов Молодёжного съезда ФАР рассказали о промежуточных итогах реализации проектов.

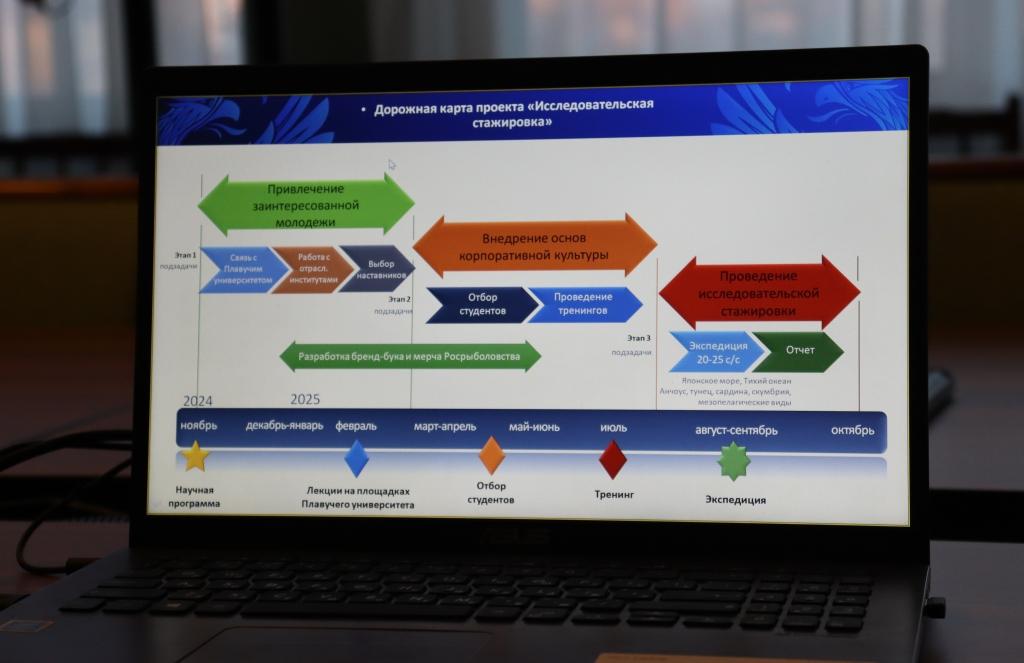

Заведующая сектором мониторинга среды лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО), к.г.н. Анна Курносова и заместитель директора департамента информации и печати ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Екатерина Серомаха представили дорожную карту проекта «Исследовательская стажировка».

Структурно проект «Исследовательская стажировка» состоит из трёх частей:

(1) привлечение заинтересованной молодёжи,

(2) внедрение основ корпоративной культуры,

(3) проведение исследовательской стажировки и подготовка молодыми специалистами отчёта

по её итогам.

Первый этап предусматривает укрепление конструктивного сотрудничества с профильными институтами, выбор наставников и формирование группы студентов, желающих пройти стажировку.

Цель проведения тренингов на втором этапе проекта − помочь молодым специалистам разобраться со своими приоритетами и стремлениями, а наставникам – провести объективный отбор студентов, наиболее увлечённых работой в сфере рыбного хозяйства.

Всё это плавно подготовит студентов к непосредственному участию в морской научно-исследовательской экспедиции, сориентирует их на результат.

В настоящее время идёт подготовка выступлений для отраслевых университетов, разрабатывается концепция взаимодействия с ними.

Команда ТИНРО приняла участие в чемпионате Приморского края по шахматам

21-22 декабря 2024 г. в шахматном клубе ДВФУ прошёл чемпионат среди шахматных коллективов Приморского края. Участвовала 31 команда. Кроме жителей Владивостокского городского округа были представлены шахматные коллективы из города Большой Камень и посёлка Преображение.

В общем зачёте команда Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в 8-ми турах смогла набрать 9 очков. Наибольший вклад в результат команды внесли Денис Измятинский (4,5 очка) и Игорь Мальцев (3 очка).

Участники команды ТИНРО получили большое удовольствие от игры и от личного общения с известными шахматистами края.

В основном, на чемпионате были представлены профессиональные шахматные коллективы, а также молодёжь, имеющая за спиной достойный список шахматных достижений. Проведённый чемпионат явился одним из самых ярких событий уходящего года, на котором можно было встретить почти всю шахматную элиту Приморского края.

Кроме взрослых шахматистов, в чемпионате приняли участие передовые детские шахматные клубы. При этом школьники, в большинстве случаев, оказывали достойное сопротивление взрослым.

Когда приглашение на участие в чемпионате поступило в ТИНРО, учёные с радостью оперативно сформировали команду из 5 человек. В неё вошли четверо мужчин (Никита Ваккер (действующий чемпион ТИНРО), Денис Измятинский, Игорь Мальцев, Антон Хлебородов) и одна представительница прекрасного пола – Оксана Понырко. Капитаном команды был выбран Денис Измятинский: он представлял шахматный коллектив ТИНРО на первой доске. На второй доске играл Никита Ваккер, на третьей – Игорь Мальцев Игорь и Антон Хлебородов Антон (они сменяли друг друга). Женскую доску ТИНРО представляла Оксана Понырко.

Из непрофессиональных шахматных коллективов в чемпионате приняла участие, кроме любителей шахматной игры из ТИНРО, команда Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). Команде ТИНРО удалось победить команду ТГМУ в личной встрече со счётом 3:1, и занять более высокое место в общей турнирной таблице.

В общем зачёте команда ТИНРО в 8-ми турах смогла набрать 9 очков. Наибольший вклад в результат команды внесли Измятинский Денис (4,5 очка) и Мальцев Игорь (3 очка), хотя Игорь сыграл только 4 игры из восьми.

Участники команды ТИНРО получили большое удовольствие от игры и от личного общения с известными шахматистами края.

Учёные ЧукотНИО рассказали о своей работе на конференции Чукотского филиала СВФУ

19 декабря 2024 г. научные сотрудники ЧукотНИО − Отдела «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому АО» Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») − приняли участие в VI Ежегодной научной студенческо-преподавательской конференции Чукотского филиала Северо-Восточного федерального вуза имени Максима Аммосова (СВФУ) в г. Анадырь.

На конференции они выступили с докладами о результатах работы лаборатории морских млекопитающих и лаборатории проходных и пресноводных рыб ЧукотНИО в 2024 г.

Максим Чакилев представил доклад «Исследования тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus) на лежбище мыс Сердце-Камень в 2024 г.», Павел Попов поделился со слушателями результатами научной работы «Данные по промыслу серого кита (Eshcrichtius robustus) и тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus) в бухте Нэттэкенискын (с. Энурмино)».

Григорий Косенко выступил с докладом на тему «Биологические показатели нижнеамурского хариуса (Thymallus tugarinae) в бассейне реки Дальняя».

Владивосток – Крым: новый устричный маршрут

«Во Владивостоке в мирное время, по крайней мере, живётся нескучно, по-европейски… Устрицы по всему побережью крупные, вкусные» А.П. Чехов, 1904 г.

С 2018 г. Владивосток стал крупнейшим в России центром добычи и передержки диких устриц, которые образуют скопления в прибрежной зоне западной части залива Петра Великого. Ежегодные объемы вылова здесь последние 6 лет колебались в районе 1-1,5 тыс. тонн. Однако в 2023 г. в результате катастрофического паводка на реке Раздольная и последующего закисления воды погибло большинство устричников в кутовой части Амурского залива, где были сосредоточены основные промысловые запасы устриц. Как результат, вылов в 2024 г. сократился почти в 3 раза.

Вместе с тем, на фоне развившегося промысла (соответственно, и спроса) приморские марифермеры не уделяли должного внимания выращиванию устриц, отдавая предпочтение традиционным объектам культивирования − трепангу и гребешку приморскому. Очевидно, что основной причиной было отсутствие посадочного материала (молоди устриц), опыта и технологий его получения.

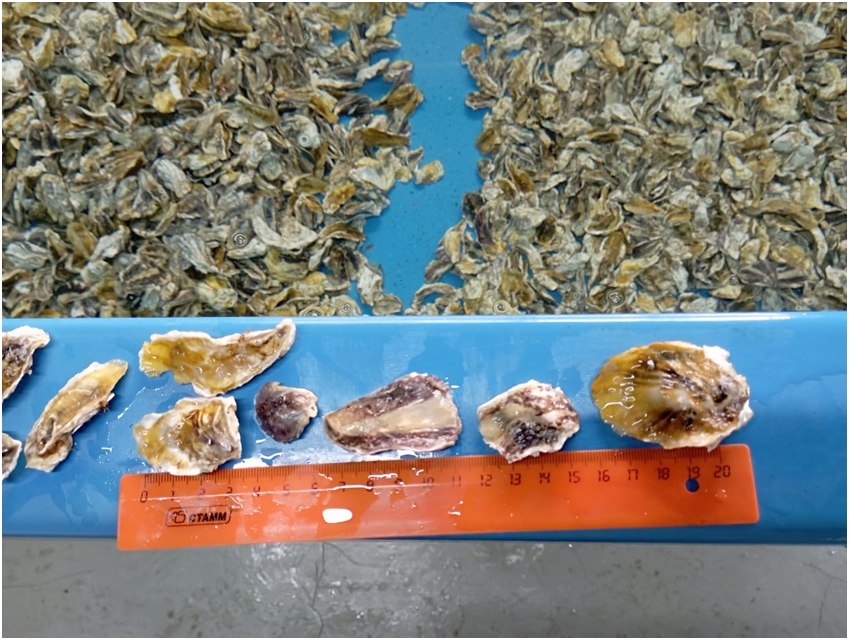

Для решения этой проблемы специалистами Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в течение 2020-2023 гг. была разработана методика выращивания жизнестойкой молоди устрицы тихоокеанской в заводских условиях. Работы проводились на Инновационном научно-производственном центре марикультуры на острове Попова. За это время были проведены эксперименты по выяснению оптимальных сроков нереста и стимуляции производителей, изучены условия, благоприятные для содержания личинок по температуре и солености, подобраны наиболее продуктивные диеты из культивируемых микроводорослей, определены оптимальные плотности в садках для доращивания в море. Масштабирование разработанной технологии в условиях вышеуказанного центра марикультуры позволило получить в 2024 г. свыше 1 млн экз. жизнестойкой молоди устрицы.

Первыми покупателями молоди урожая этого года стали мариводы Крыма, которые проявили интерес к разработкам учёных ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» в рамках мероприятий VII Международного рыбопромышленного форума, прошедшего в г. Санкт-Петербурге (сентябрь 2024 г.). Во многом такому решению крымских устрицеводов способствовали результаты совместных исследований Тихоокеанского и Азово-Черноморского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». В ходе этих научных работ научные сотрудники оценили возможности выращивания молоди устриц из залива Петра Великого в условиях черноморского побережья России. Для этого в 2023 и 2024 годах небольшие партии молоди, полученной в центре марикультуры на о. Попова, были доставлены в «Керченский» отдел Азово-Черноморского филиала, где учёные проводили наблюдения за их выживаемостью и темпом роста на разных участках побережья.

Предварительные итоги работ показали, что молодь хорошо переносит длительную транспортировку в охлажденном состоянии: отход в процессе выращивания не превышал 25%, а скорость приростов массы свидетельствовала, что на второй год большая часть устриц будет достигать товарного размера. Таким образом, исследовательский проект показал, что культивирование устриц в Крыму из посадочного материала, полученного во Владивостоке, имеет вполне реальные перспективы.

Первая крупная партия молоди устрицы урожая 2024 г., приобретённая для доращивания у побережья Крыма, составила 300 тыс. особей, средней массой 2 грамма. Молодь была получена путём осаждения личинок, содержавшихся в бассейнах, на пластинчатые коллекторы. Последние, с осевшими личинками, были выставлены для подращивания на морской рыбоводный участок ТИНРО, расположенный в проливе Старка. Такой способ позволяет получить к осени молодь достаточно крупных размеров.

В процессе транспортировки от Владивостока до Крыма отход составил около 12%, что можно считать весьма хорошим показателем. Ранее, по имеющейся информации, при попытках доставки посадочного материала из Европы или Китая величина убыли могла доходить до 50-100%. Тем не менее, очевидно, что решающее значение для увеличения масштабов культивирования тихоокеанской устрицы в Крыму будут иметь результаты адаптации и роста первой крупной партии, отправленной на полуостров.

В заключение следует добавить, что, по оценкам устричных сомелье, устрица выращенная в проливе Старка из молоди, полученной в центре марикультуры ТИНРО на о. Попова, имеет ярко выраженный сладкий оттенок и длительное послевкусие. Хочется надеяться, что свои замечательные качества устрица «Старка» сохранит и в Крымских водах.