pavlikov

Молодые учёные представили результаты своих исследований на международной научно-практической конференции в Тюмени

XII Международная научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов «Современные проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса» прошла в начале ноября.

Темы выступлений охватывали широкий круг вопросов: от ихтиологии, океанологии – до биотехнологий, рационального использования водных биоресурсов, технического регулирования и стандартизации в этой области. Программа конференции предусматривала более 20 выступлений в рамках пленарного и секционных заседаний.

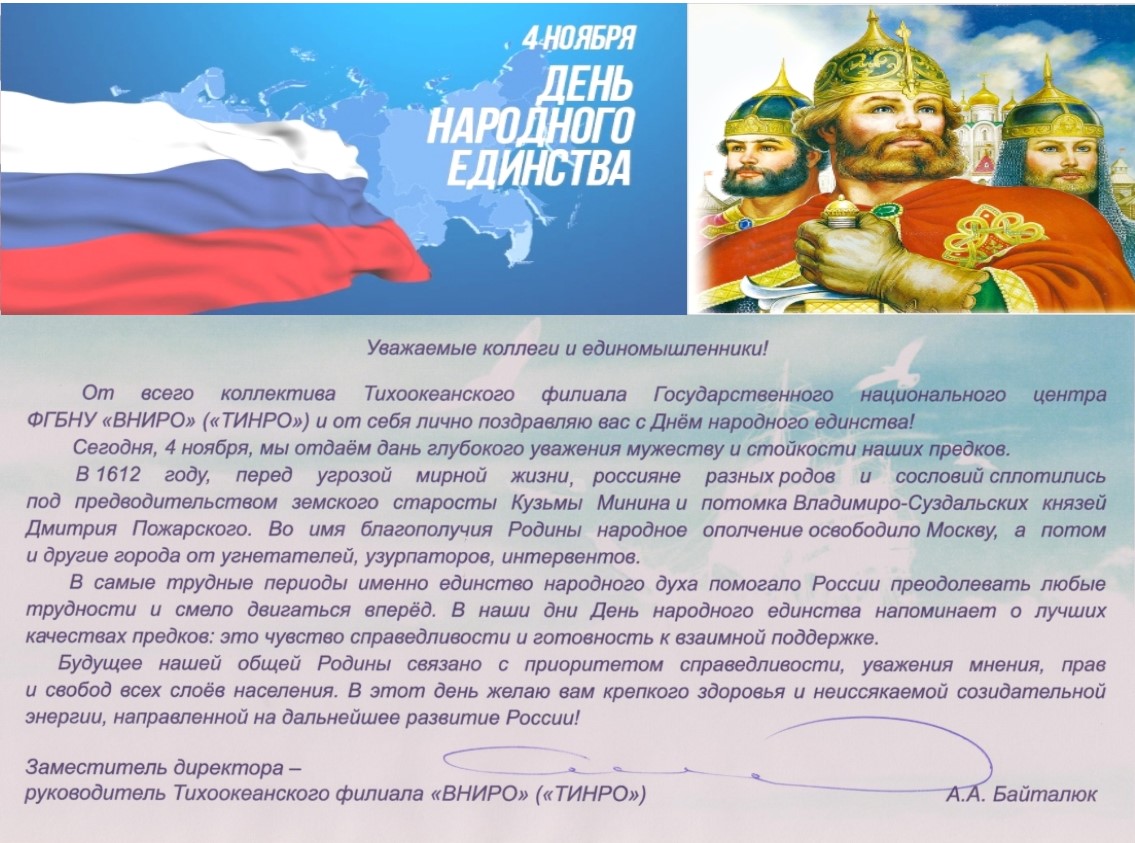

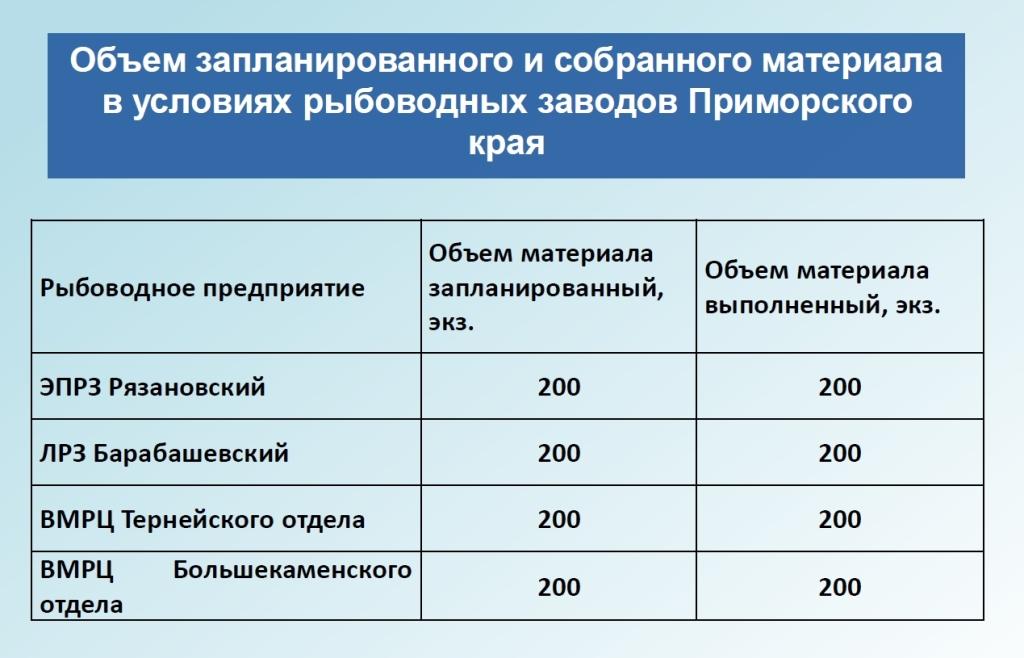

Специалист группы по изучению искусственного воспроизводства гидробионтов Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Елизавета Антоненко представила доклад «Оценка деятельности лососевых рыбоводных заводов Приморского края в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов».

Доклад получил высокую оценку.

Слайд презентации «Оценка деятельности лососевых рыбоводных заводов Приморского края в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов»

(автор: Елизавета Антоненко, ТИНРО)

Слайд презентации «Оценка деятельности лососевых рыбоводных заводов Приморского края в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов»

(автор: Елизавета Антоненко, ТИНРО)

Учёные ГНЦ РФ ВНИРО представили интересы России на ежегодном российско-японском Совещании учёных и специалистов в области рыбного хозяйства

Завершилась работа очередного Совещания российских и японских специалистов и учёных по исследованию лососей, сайры, скумбрии, сардины и других видов рыб, кальмаров, состоянию их запасов и рациональному использованию (далее ‒ Совещание).

В соответствии с Протоколом Сороковой сессии Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству и Протоколом Сороковой сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству, в период с 5 по 12 ноября 2024 года в формате видеоконференции (ВКС) участники Совещания обсудили результаты совместных исследований, проведённых в 2024 г., вопросы, связанные с состоянием запасов основных объектов пелагического промысла, тихоокеанских лососей, подготовили проекты плана сотрудничества и программ научно-технического сотрудничества на ближайшие годы.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора ‒ руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), к.б.н. Алексей Байталюк.

Заместителем руководителя делегации выступал к.б.н. Виктор Лапко ‒ заместитель руководителя Сахалинского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО»).

Руководство японской делегацией осуществлял господин Сато Сюмпэй ‒ начальник Секции ресурсов и экологии Департамента лососей НИИ рыболовных ресурсов Учреждения рыбохозяйственных исследований и образования.

По итогам Совещания подготовлен и подписан обеими сторонами Протокол на русском и японском языках.

В Совещании приняли участие сотрудники Центрального института, Тихоокеанского («ТИНРО»), Камчатского («КамчатНИРО»), Хабаровского («ХабаровскНИРО») филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В ходе серии ВКС Стороны:

- обменялись мнениями по вопросам состояния промысла, запасов и воспроизводства сайры, скумбрии, сардины-иваси, анчоуса, тихоокеанского кальмара, лемонемы и минтая. Также отмечена тенденция последних лет к изменению районов распределения лакедры и других видов южных рыб в северном направлении;

- рассмотрели состояние запасов азиатских стад лососей и тенденции их изменения. Учёные пришли к единому мнению, что запасы некоторых популяций кеты, горбуши и нерки находятся в нестабильном состоянии;

- обменялись мнениями по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей;

- подготовили проекты плана сотрудничества и программ научно-технического сотрудничества на ближайшие годы, с учётом приоритетных направлений;

- провели обмен мнениями о научно-техническом сотрудничестве по сохранению биоресурсов и промысле в районах за пределами 200-мильных зон в северо-западной части Тихого океана, включая Охотское и Берингово моря (пункт 10-II Протокола Сороковой сессии Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству);

- подтвердили необходимость сотрудничества в рамках Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC).

«С учётом наблюдаемых экосистемных изменений, как никогда важен взвешенный обмен мнениями между научными сотрудниками наших стран. Несмотря на непростую обстановку, совместными усилиями мы способствуем работе Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, Российско-Японской Комиссии по рыболовству, направленной на обеспечение рационального использования гидробионтов в смежных водах», ‒ подчеркнул заместитель директора ‒ руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» («ТИНРО») Алексей Байталюк.

В завершение Совещания, 15 ноября 2024 года руководители делегаций отметили конструктивность диалога учёных и выразили надежду на дальнейшее развитие научно-технического сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований.

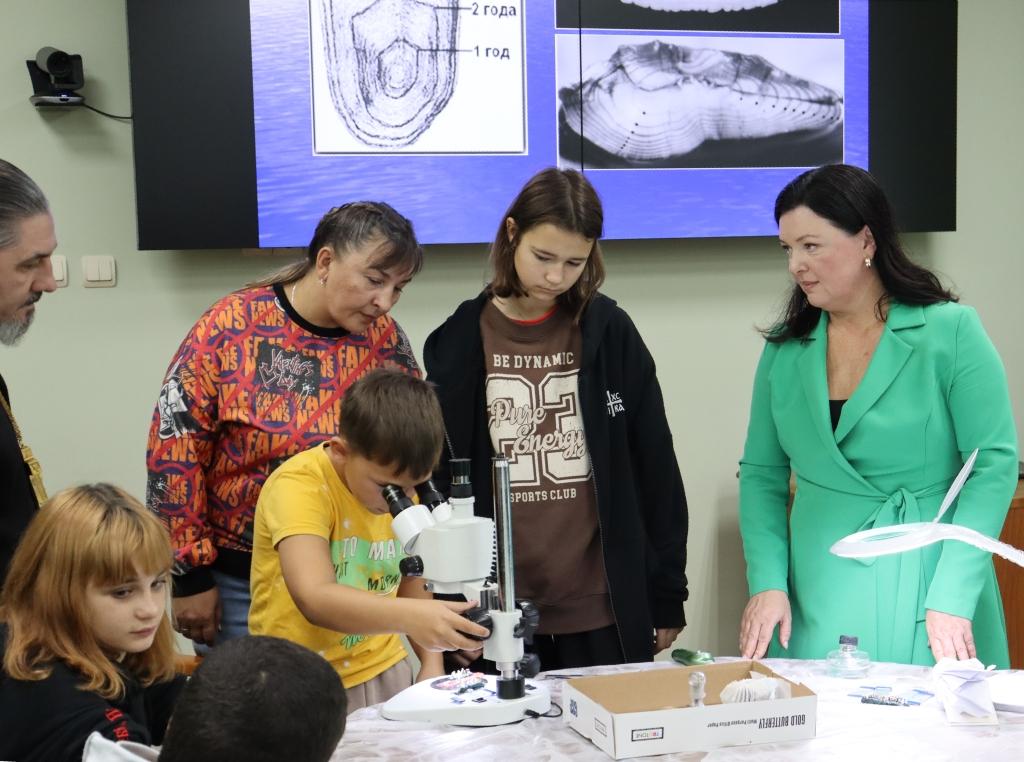

В ТИНРО с приморскими школьниками поделились радостями изучения мира и творчества

В начале ноября сотрудники Тихоокеанского филиала Государственного научного центра Российской Федерации ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») продемонстрировали учащимся Чугуевского и Яковлевского районов Приморского края тематические экспозиции, посвящённые исследованию Мирового океана, объяснили, как можно определить возраст рыбы и провели мастер-класс по точечной росписи тарелок.

Ребята из с. Чугуевка, с. Берёзовка, с. Новосысоевка, с. Булыга-Фадеево учатся в 3-9 классах разных школ, но их объединяет то, что, дополнительно к общеобразовательной программе, они посещают занятия в церковно-приходской воскресной школе при храме Успения Божией Матери с. Новосысоевка. Настоятель храма, иерей Андрей Кузнецов поддерживает стремление молодёжи к саморазвитию, расширению кругозора, приобретению новых знаний и навыков.

На дворе 21 век: с учётом текущего уровня научно-технического прогресса, это значит, что пришло время людей мудрых, мыслящих, цивилизованных, ориентированных на гуманизм, мирное сотрудничество с соседями по планете и бережное отношение к природе и её ресурсам. Популяризация отраслевой науки входит в число приоритетных задач ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии».

В начале визита сотрудники научно-технических фондов ТИНРО рассказали школьникам о жителях морей и океанов, объяснили значимость работы учёных для обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования водных биоресурсов в нашей стране. Учащиеся узнали об огромном количестве самых разных созданий, которые скрыты от человеческого взгляда под внешне пустынной поверхностью морей, рек и озёр.

Пытливый ум не ограничивается тем, что уже известно. В стремлении разобраться в сути исследуемого явления, он задаёт вопросы, генерирует гипотезы, проверяет их истинность. Школьники узнали, что, оказывается, для оценки промысловых запасов рыб необходимо определить, например, их возраст и условия жизни. Это можно сделать, анализируя строение годовых колец на чешуе, лучах плавников или позвоночнике гидробионта. Ещё один способ предполагает исследование отолитов – твёрдых образований в капсулах черепа рыбы.

Светлана Овсянникова, ведущий специалист группы внутривидовой дифференциации лаборатории исследования возраста и роста рыб, помогла ребятам самостоятельно подготовить отолит тихоокеанского минтая и чешую тихоокеанской сельди для изучения под микроскопом. Кто-то даже успел посчитать количество годовых колец – 8.

Кандидат биологических наук Мария Чалиенко, учёный секретарь ТИНРО, поделилась искусством точечной росписи. В ходе мастер-класса каждый участник смог нанести акриловой краской контур выбранного рисунка на прозрачную тарелку. Среди предложенных изображений – рыбы, крабы, киты и медузы. Поскольку истинное творчество, как и море, − стихия свободная, многие дополняли рисунок дополнительными элементами, вдохновившись всем увиденным в течение этого дня.

В завершение визита гости поблагодарили ТИНРО за интересное погружение в мир морских наук, творчества, передали Икону Святой Троицы и в православной традиции пожелали Институту «многие лета» и дальнейших успехов.

Люди устроены так, что созерцание природы, как правило, побуждает их к творчеству, исследованиям, созидательной деятельности. Одна из ключевых задач российской науки – сохранить и приумножить у молодых поколений искру свободного мышления, стремления к знаниям и новым открытиям.

«Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в граммофонных пластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками…» (Рэй Брэдбери)

Завершилась комплексная экспедиция Тихоокеанского и Камчатского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» на НИС «ТИНРО»

С июля по ноябрь учёные ТИНРО и КамчатНИРО провели исследовательские работы в Беринговом, Чукотском и Охотском морях.

Ключевая цель − научное обеспечение устойчивого развития российского рыболовства:

собранные данные необходимы для прогнозирования объёмов рекомендуемого вылова (РВ)

и общего допустимого улова (ОДУ).

Для каждого района исследований план государственного мониторинга водных биологических ресурсов предполагает чётко поставленные задачи.

Например, съёмки по учёту молоди тихоокеанских лососей в осенний период в западной части Берингова моря, Охотском море и сопредельных водах Тихого океана были направлены на получение актуальной информации о закономерностях формирования численности и распределении лососей в морской период их жизни.

Для изучения современного состояния массовых видов гидробионтов и основных параметров фонового окружения в пределах материкового склона Западно-Беринговоморской зоны в осенний период 2024 г. была проведена донная траловая съёмка материкового склона западной части Берингова моря.

В западной части Чукотского моря научные сотрудники дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии оценили состояние запасов минтая, других видов донных, придонно-пелагических рыб и беспозвоночных.

В Охотском море эпипелагическую траловую съёмку провели для определения численности, биомассы, особенностей распределения сардины-иваси и японской скумбрии.

Комплексные исследования важных промысловых объектов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна являются фундаментом для обеспечения рационального и устойчивого отечественного рыболовства.

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» (Центр коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Восток») вернулось во Владивосток 12 ноября 2024 г.

Уведомление о проведении общественных обсуждений г. Владивосток

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»), Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации Владивостокского городского округа уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по документации:

|

«Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год(с оценкой воздействия на окружающую среду)». |

|

|

Наименование намечаемой деятельности ‑ |

обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. |

|

Цель и место намечаемой деятельности ‑ |

регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»)(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. |

|

Заказчик ‑ |

Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Представитель заказчика ‑ |

Приморское территориальное управление Росрыболовства: ОГРН 1092536000193, ИНН2536212515; 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2; Контактное лицо: Ким Денис Михайлович, |

|

Исполнитель ‑ |

ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 19, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Захаров Егор Андреевич, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний ‑ |

Администрация Владивостокского городского округа (по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Приморского края): 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Демёхина Анна Сергеевна, тел. +7 (423) 2614279, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ‑ |

с 01 октября 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

Форма общественного обсуждения ‑ |

письменный опрос. |

|

Форма представления замечаний и предложений ‑ |

письменная. |

|

С документацией: 1. «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год(с оценкой воздействия на окружающую среду)», можно ознакомиться в сети интернет на сайте ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал) http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения» с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении – 06декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

|

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения». |

|

|

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении, – 06декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. по адресам: 690091, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), Владивосток, пер. Шевченко, д. 4; Администрация Владивостокского городского округа: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250 или в формате электронной копии на электронные адреса Администрации Владивостокского городского округа: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

|

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении 06декабря 2024 г.– по 15 января 2025 г.: в Администрацию Владивостокского городского округа по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250, в том числе в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а также по адресу: ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, или в формате электронной копии |

|

Материалы корректировки ОДУ устриц в подзоне Приморье на 2025

ОВОС к материалам корректировки ОДУ устриц в подзоне Приморье

Уведомление о проведении общественных обсуждений г. Владивосток

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»), Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации Владивостокского городского округа уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по документации:

|

«Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год(с оценкой воздействия на окружающую среду)». |

|

|

Наименование намечаемой деятельности ‑ |

обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. |

|

Цель и место намечаемой деятельности ‑ |

регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»)(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. |

|

Заказчик ‑ |

Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Представитель заказчика ‑ |

Приморское территориальное управление Росрыболовства: ОГРН 1092536000193, ИНН2536212515; 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2; Контактное лицо: Ким Денис Михайлович, |

|

Исполнитель ‑ |

ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 19, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Захаров Егор Андреевич, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний ‑ |

Администрация Владивостокского городского округа (по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Приморского края): 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Демёхина Анна Сергеевна, тел. +7 (423) 2614279, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ‑ |

с 01 октября 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

Форма общественного обсуждения ‑ |

письменный опрос. |

|

Форма представления замечаний и предложений ‑ |

письменная. |

|

С документацией: |

|

|

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения». |

|

|

Заполненный и и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении, – 06декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. по адресам: 690091, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), Владивосток, пер. Шевченко, д. 4; Администрация Владивостокского городского округа: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250 или в формате электронной копии на электронные адреса Администрации Владивостокского городского округа: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

|

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении 06декабря 2024 г.– по 15 января 2025 г.: в Администрацию Владивостокского городского округа по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250, в том числе в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а также по адресу: ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, или в формате электронной копии на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Материалы корректировки ОДУ устриц в подзоне Приморье на 2025

ОВОС к материалам корректировки ОДУ устриц в подзоне Приморье

Учёные ВНИРО вернулись из экспедиции с актуальными данными для оценки состояния запасов гидробионтов в дальневосточных морях

Завершилась комплексная экспедиция Тихоокеанского (ТИНРО) и Камчатского (КамчатНИРО) филиалов ГНЦ РФ Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский».

Учёные провели траловую съёмку эпипелагиали прикурильских и прикамчатских вод Тихого океана для оценки масштаба подходов и определения численности нагульных скоплений сардины-иваси и японской скумбрии в водах РФ в 2024 году.

Ещё одним важным направлением работы научных сотрудников стало проведение траловых съёмок по учёту молоди тихоокеанских лососей в осенний период в западной части Берингова моря, Охотском море и сопредельных водах Тихого океана. Цель − получение информации о закономерностях формирования численности и распределении лососей в морской период их жизни, подготовки перспективных прогнозов состояния запасов и величины подходов.

Анализ материалов, собранных в ходе очередной комплексной экспедиции ВНИРО, позволит оценить состояние запасов, параметры среды обитания важных промысловых объектов, среди которых − тихоокеанские лососи, дальневосточная сардина-иваси, японская скумбрия и тихоокеанская сайра. Результаты этой работы станут основой для прогнозирования объёмов общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендуемого вылова (РВ) на ближайшие годы.

Изучение морского периода жизни лососей проводится на экосистемной основе: учёные исследуют численность, биомассу лососёвых и окружающего нектона (рыб, кальмаров, кишечнополостных), биомассу зоопланктона, который составляет основу кормовой базы лососей. Также они учитывают климато-океанологические условия, проводят гидроакустические работы, количественную оценку обилия основных объектов исследований акустическим методом.

На протяжении последних пяти лет осенние учётные траловые съёмки откочевывающих в открытые воды сеголеток лососей в составе экспедиции выполняют 2 судна (НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Кагановский»). Такая схема проведения исследований позволяет в короткие сроки охватить максимальную часть нагульной молоди тихоокеанских лососей.

Возвращение во Владивосток НИС «ТИНРО» ожидается во вторник, 12 ноября.

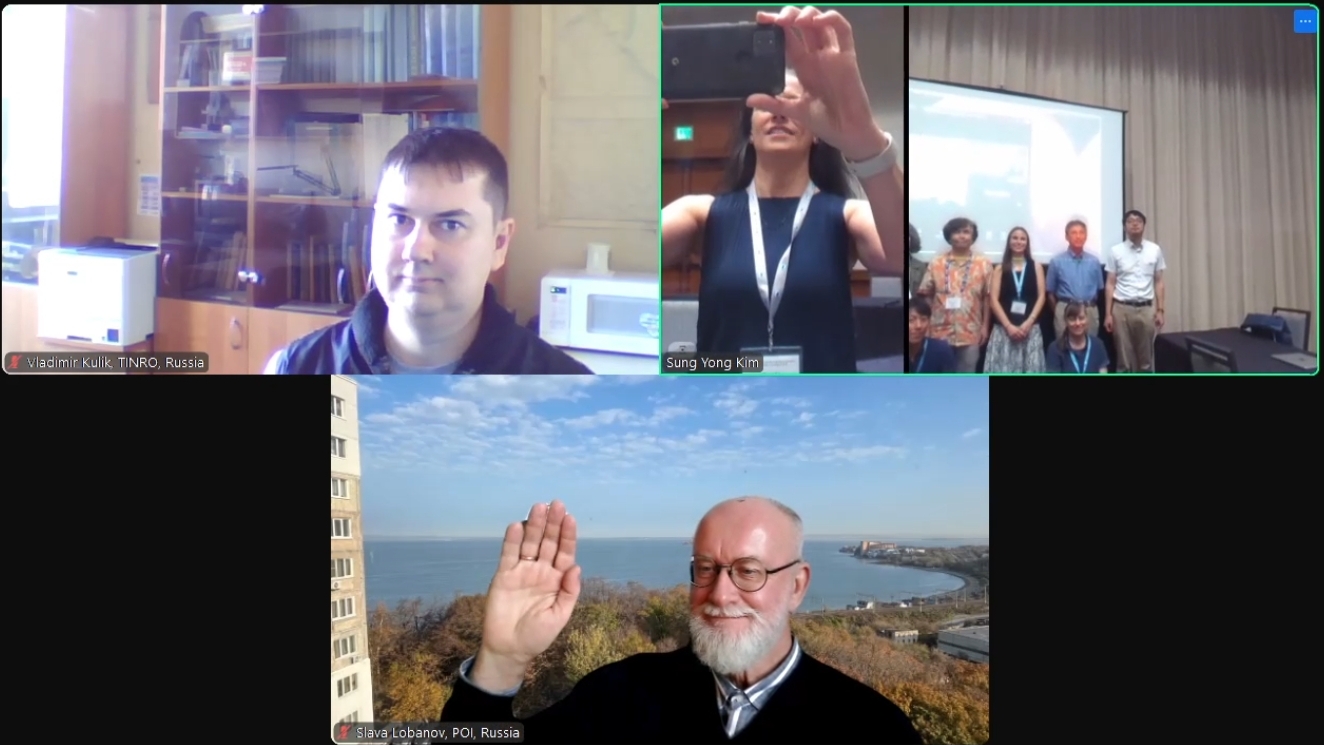

От чистой науки – к науке действия: российские учёные приняли участие в работе 33 сессии ПИКЕС (PICES)

В работе профильных научных и технических комитетов, экспертных групп 33 ежегодной сессии международной Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС/PICES) приняли участие научные сотрудники Центрального института, Тихоокеанского и Хабаровского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» во главе с Национальными делегатами России в этой организации: заместителем директора – руководителем Тихоокеанского филиала, к.б.н. Алексеем Байталюком и заместителем директора ФГБНУ «ВНИРО» по научной работе, д.б.н. Олегом Булатовым. Также в составе российской делегации – коллеги из Дальневосточного отделения РАН.

Конференция собрала 468 участников из 23 стран (ещё 81 участник подключались к встречам экспертных групп ПИКЕС по видеосвязи).

Ключевая тема 33 сессии ПИКЕС – «Дальнейшая реализация научной программы прогнозирования и оценки изменений экосистем Северной Пацифики (FUTURE): к экологически безопасному и рациональному использованию природных ресурсов в 2030 году». Мероприятия деловой программы состоялись в период 25 октября – 3 ноября в гибридном формате.

Российские учёные заинтересованы в получении достоверной, разнообразной и обширной информации по различным направлениям: например, в области влияния физической океанографии и климата на морские экосистемы. В центре внимания международного научного сообщества оказались и вопросы, связанные с изучением морских биоценозов, прогнозированием биологической продуктивности Тихого океана с учётом климатических изменений, изучением устойчивых сообществ мелких непромысловых пелагических рыб.

Программа 33 сессии ПИКЕС включала 19 деловых встреч экспертных групп, в том числе заседания Научного Совета и Управляющего Совета, симпозиум научной программы FUTURE, 12 тематических сессий, 9 рабочих встреч и комбинированную сессию стендовых докладов, которых было представлено 156, в том числе три – сотрудниками Тихоокеанского филиала «ВНИРО» (ТИНРО).

Устных докладов на конференции было представлено 184.

Особое внимание уделено рекомендации по переходу от «чистой науки» - к «науке действия»,

намечены пути по претворению этой и других рекомендаций в жизнь.

Участие представителей России в такой авторитетной международной организации, как ПИКЕС, способствует усилению её влияния на развитие международного научно-технического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди мероприятий, в которых приняли участие научные сотрудники ВНИРО, − Управляющий совет ПИКЕС, Научный совет, Комитет по рыбохозяйственным исследованиям (FIS), Комитет по физической океанографии и климату (POC), Комитет по мониторингу состояния морских экосистем (MONITOR), Комитет по взаимодействию социальных, экономических и экологических аспектов в системе «человек и океан» (Human Dimension), Комитет по реализации научной программы изучения и прогнозирования реакции морских экосистем Северной Пацифики на климатические и антропогенные воздействия (FUTURE).

В долгосрочной перспективе стабильного развития регионального развития рыбного хозяйства важны все направления. Например, обмен опытом и приоритетами конструктивного диалога, сотрудничества науки и общества в рамках заседаний Комитета HD необходим всем развитым странам, которые, так или иначе, сталкиваются с проблемой учёта и реализации научных рекомендаций органами исполнительной власти, правительствами, эффективного их доведения до руководства государств.

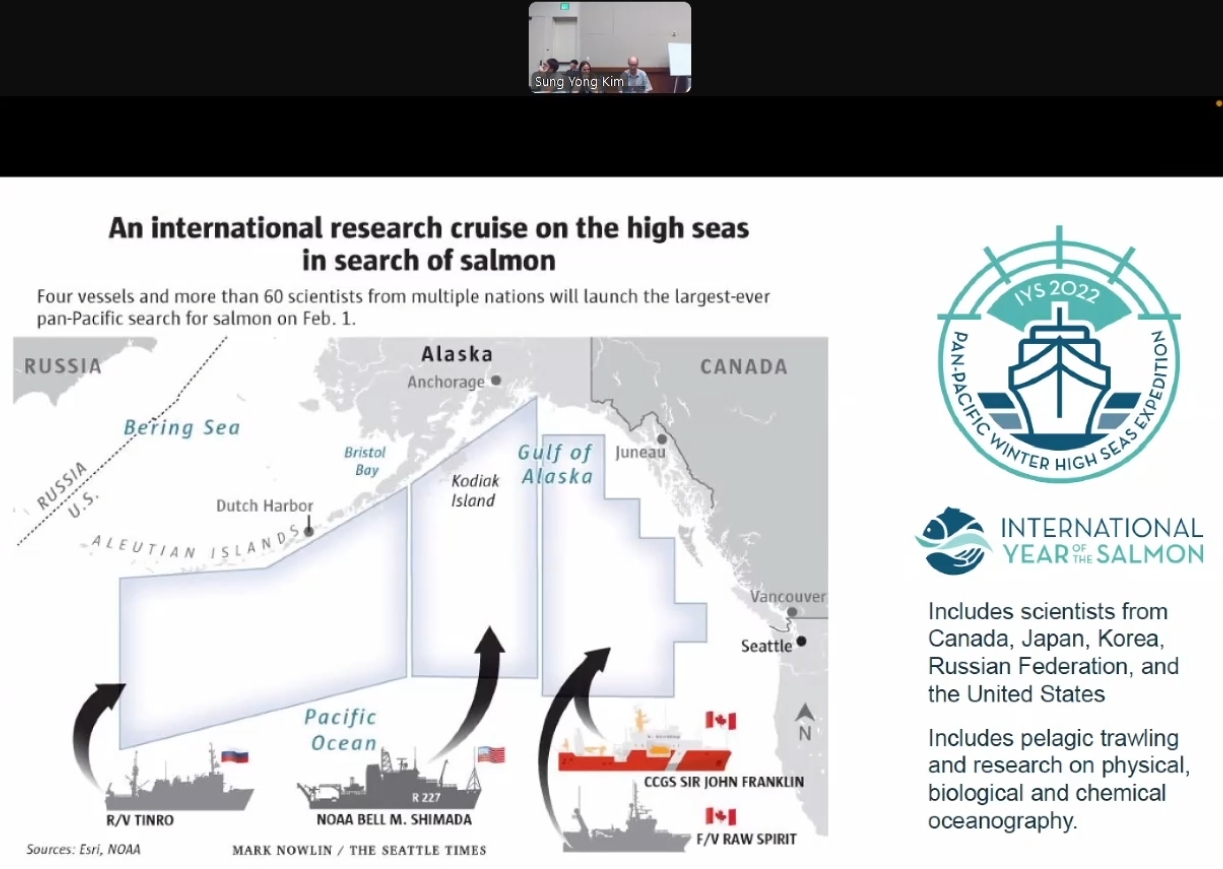

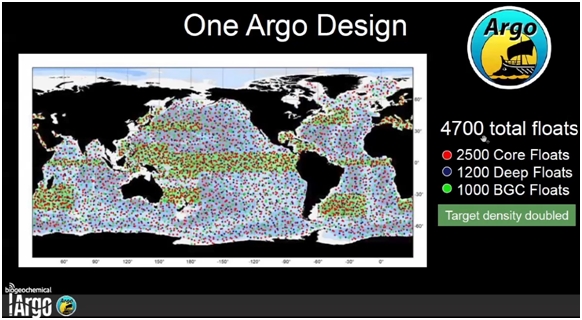

На встрече Технического комитета по мониторингу состояния морских экосистем (MONITOR) обсуждалась деятельность экспертных групп ПИКЕС, а также отношения с международными организациями: секретариатом Декады науки об океане ООН, ARGO и другими.

Значительный интерес международного научного сообщества вызывает дальнейшее развитие программы ARGO по организации всемирной сети океанографических станций. Этот проект международного научного сообщества океанологов осуществляется с 2000 г.

Точность измерения такими буями стала сопоставимой с судовыми наблюдениями комплексных зондов. К 2026 году запланировано введение в эксплуатацию 500 новых биогеохимических буёв-измерителей, из них 212 уже введено в эксплуатацию. На начало ноября 2024 г. количество действующих буёв-ARGO – 4700, в том числе 1000 –биогеохимических, 1200 глубоководных и 2500 основных.

На заседаниях профильных комитетов (FIS и POC) и в рамках постерной сессии к.б.н. Владимир Радченко, начальник отдела международного научно-технического сотрудничества и перспективных разработок ТИНРО, представил и обсудил с участниками ключевые положения стендовых докладов коллег-учёных ТИНРО:

«Влияние потепления на характер распределения сардины Sardinops melanosticta (Temminck et Schlegel, 1846) в северо-западной части Тихого океана» (авторы: к.б.н. Дмитрий Антоненко, Юрий Новиков,

Евгений Басюк);

«Снижение концентрации растворённого кислорода в промежуточном слое вод прикурильского района в северо-западной части Тихого океана» (авторы: к.б.н. Анна Курносова, Егор Малыгин);

«Состояние ресурсов минтая и их межгодовая изменчивость в Беринговом и Чукотском морях» (авторы: к.б.н. Михаил Степаненко, Елена Грицай).

Отечественные учёные продемонстрировали, что Россия продолжает широкий спектр морских научных исследований в регионе ПИКЕС, и по-прежнему заинтересована в научном сотрудничестве и информационном обмене с зарубежными коллегами.

Заседание Комитета по физической океанографии и климату (POC)

Обсуждение результатов международной научной экспедиции в рамках Международного года лосося, с участием российских, американских и канадских исследователей

Актуальное распределение буёв-ARGO

Заседание Комитета по мониторингу состояния морских экосистем (MONITOR)

Стендовые доклады учёных ТИНРО

Заседание Комитета по взаимодействию социальных, экономических и экологических аспектов в системе «человек и океан» (Human Dimension Committee)

Обсуждение научной программы FUTURE

От корюшки до тунца: ТИНРО продолжает мониторинг любительского рыболовства в заливе Петра Великого

Учёными лаборатории биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» («ТИНРО») завершён сбор данных об орудиях и способах добычи (вылова) водных биологических ресурсов в уловах рыбаков в Амурском заливе, юго-западной и центральной части залива Петра Великого при осуществлении любительского рыболовства.

Популяризация любительского рыболовства, как активного отдыха на природе, не только среди местного населения, но и гостей Приморского края, повлекла необходимость системного изучения данного вида рыболовства.

Учёными ТИНРО проведены мониторинговые исследования для получения актуальных данных, необходимых для определения влияния любительского рыболовства на фоне общего вылова выделяемых к освоению ресурсов.

Помимо регулярного мониторинга открытых источников информации, научные сотрудники ТИНРО осуществляют определение мест любительского лова, анкетирование рыбаков-любителей, сбор биостатистического материала видового става уловов, анализируют соотношение видов в уловах, их размерно-возрастной состав и другие данные.

Основными объектами промысла в уловах рыбаков любителей Хасанского района являлись красноперки-угаи дальневосточные, камбалы, скумбрии. Встречались также бычки, зубастые и малоротые корюшки, кефали, тихоокеанская сельдь, анчоусы, кета.

Учёные анализируют результаты мониторинга любительского рыболовства для оценки дальнейших возможностей промысла и потенциальных величин изъятия гидробионтов, научного обоснования объёмов рекомендованного вылова (РВ), общего допустимого улова (ОДУ) для подзоны Приморье. Главная цель − сохранение и рациональное использование водных биоресурсов.

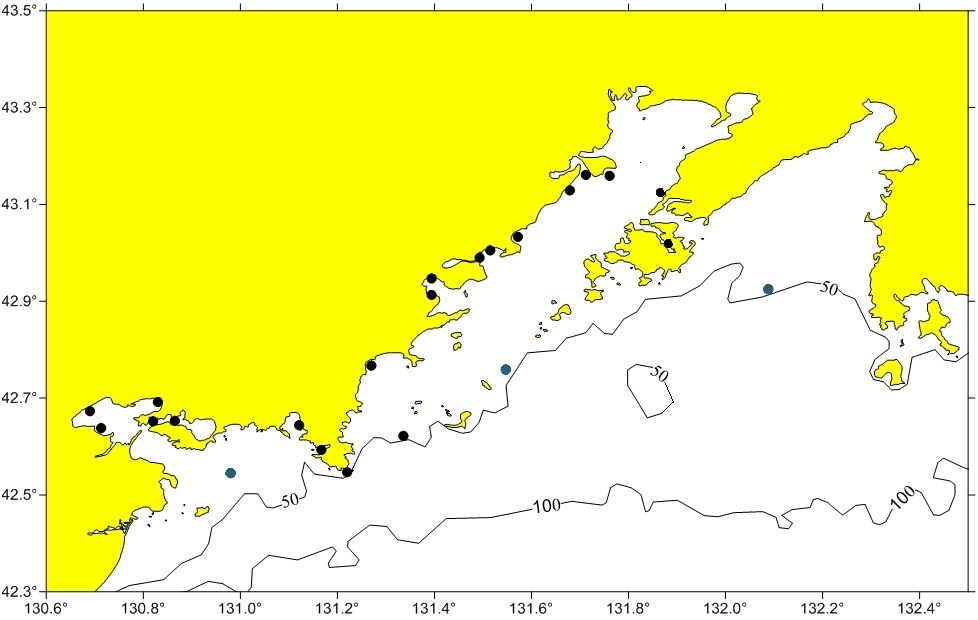

В изученной зоне побережья Хасанского района Приморья располагается 9 населённых пунктов (посёлки Береговое, Перевозное, Безверхово, Славянка, Рязановка, Витязь, Андреевка, Посьет и Краскино), рядом с которыми отмечены основные места осуществления любительского рыболовства. Учёные ТИНРО провели научно-исследовательские работы в следующих бухтах: Перевозная, Новгородская, Экспедиции, Андреевка, Витязь, Баклан, Бойсмана, Северная и Наездник.

В качестве орудий лова рыболовы использовали спиннинги разных модификаций. Среди отмеченных приёмов – обычный удебный лов, в случае применения плавсредств – троллинг и лов на «джиг».

Анализ суммарных уловов рыбаков-любителей с берега продемонстрировал наибольшее количество краснопёрки и скумбрии, на долю которых пришлось, соответственно, 45,3% и 23,7% пойманных особей. При этом большую часть вылова краснопёрок составляла мелкочешуйная краснопёрка (угай). С берега также ловились корюшки, бычки, анчоусы, камбалы. В уловах редко попадалась тихоокеанская сельдь, кета, собака-рыба, кефали.

Состав любительских уловов с использованием плавсредств отличался от состава лова с берега. Например, при донном способе лова с лодок (на «джиг») в добыче рыбаков преобладали камбалы – их доля составила 34,1%. Кроме камбал, в уловах отмечены краснопёрки, скумбрия, бычки, кефали, в т.ч. лобан и пиленгас, корюшки, анчоус, тихоокеанская сельдь, терпуг, морские окуни, лакедра.

В ходе анкетирования рыбаков-любителей в Спортивной гавани г. Владивостока получены сведения о составе осенних уловов и в пресноводных водоёмах Приморья: в реке Раздольная и её притоках в октябре рыбакам везло с сазанами и красноперками. Напомним, что для Приморского края промысловый размер краснопёрки-угаи Дальневосточной составляет не менее 15 см., а сазана – не менее 35 см.

В сентябре текущего года специалисты ТИНРО также участвовали в экспертной оценке размерно-возрастного состава рыбы, принятой к итоговому зачёту в краевых соревнованиях по рыболовному спорту «Открытое море-Русский тунец». Рыбаки осуществляли лов в открытых водах центральной части залива Петра Великого над глубинами 20-100 метров.

Из 20 команд в составе 3-х спортсменов результативный улов зафиксировано у 9 команд: за 2 дня состязаний с применением технологии троллинга всего добыто лакедры и тунца общим весом 321 кг.

Вес самого крупного пойманного восточного тунца достигал более 6 кг, желтохвостой лакедры – 9 кг.

Справочно:

В соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Приморского края суточная норма добычи зубастой корюшки составляет 100 штук,

красноперки–угаи дальневосточной – 30 штук; сазана – 5 штук.

Карта-схема района работ по обследованию мест любительского рыболовства в прибрежной акватории подзоны Приморье (в границах Приморского края) в октябре 2024 г.:

чёрными точками показаны места любительского лова. Синими точками отмечены места ловли тунца и лакедры