pavlikov

Учёные 4 филиалов ВНИРО приняли участие в Балтийском морском форуме

В первой декаде октября в Калининграде состоялся XII Международный Балтийский морской форум, который собрал практически 700 участников из более чем 50 научных организаций и вузов России, Белоруссии, Китая, Индии, Казахстана и Марокко.

Форум ориентирован на обмен опытом, достижениями, расширение научно-технического сотрудничества и выработку эффективных путей реализации новаторских идей в таких областях, как морские исследования, судостроение, рыбное хозяйство, аквакультура, экология, информационные технологии.

Научные сотрудники 4 филиалов ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ВНИРО») приняли участие в Форуме. Творческие коллективы АтлантНИРО, ТИНРО, ПИНРО и ВНИИПРХ представили очно и заочно 13 докладов на XI Национальной научной конференции «Инновации в технологии продуктов здорового питания», а также в рамках тематических секций: «Промышленное рыболовство», «Биологические ресурсы водоёмов, аквакультура, ихтиопатология и гидробиология», «Экология и рациональное природопользование».

- Подробная программа форума доступна здесь (ссылка).

В ходе секции «Промышленное рыболовство» Владимиром Поляничко, заведующим сектором промысловой гидроакустики лаборатории промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), представлена подготовленная им совместно с коллегами к.т.н. Михаилом Кузнецовым и Игорем Убарчуком «Математическая модель поведения минтая в шумовом поле судна». Благодаря учёту реакции стаи

на акустические раздражители, программа, разработанная специалистами ТИНРО, повышает точность оценки пространственного распределения и численности минтая при тралово-акустической съёмке.

Это позволит более корректно определять объём запасов вида.

Закономерно, что значительная часть докладов представителей рыбохозяйственной науки пришлась

на секцию «Биологические ресурсы водоемов, аквакультура, ихтиопатология и гидробиология».

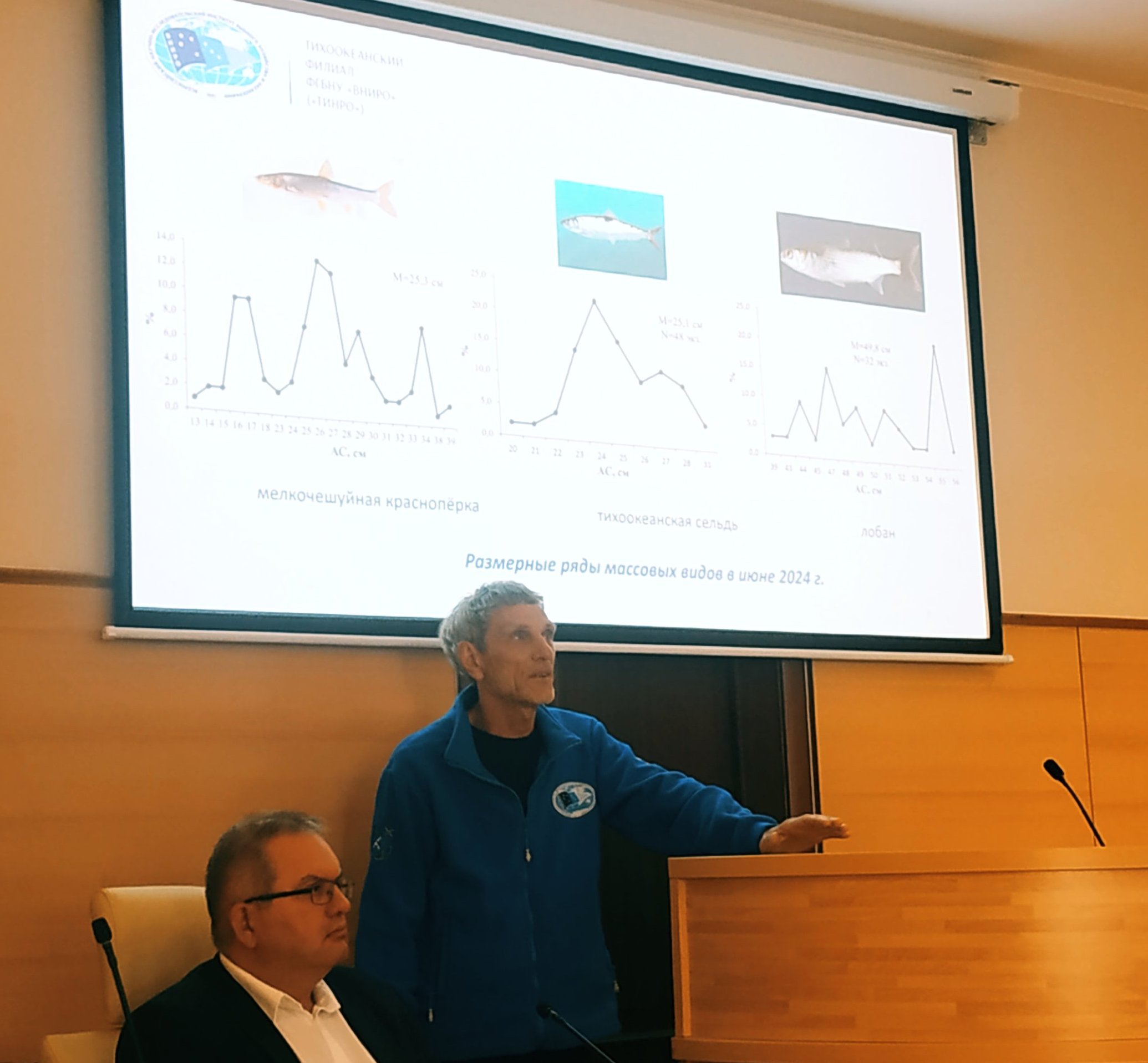

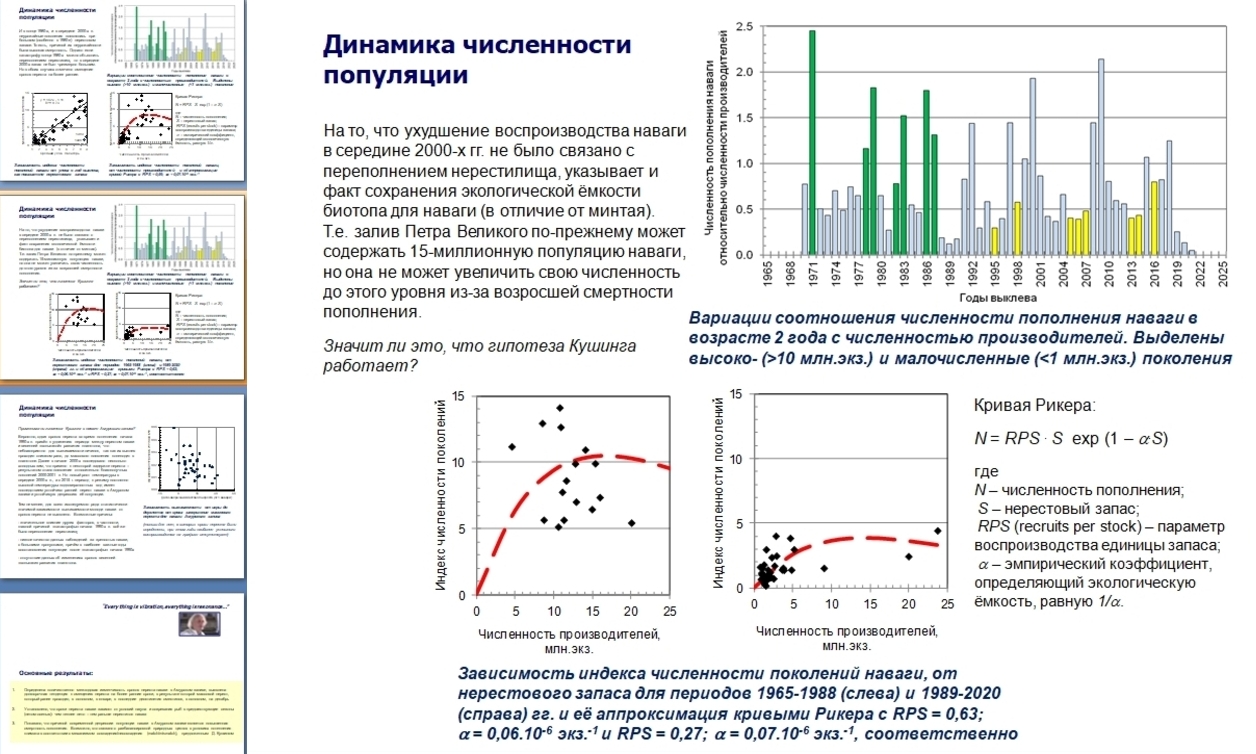

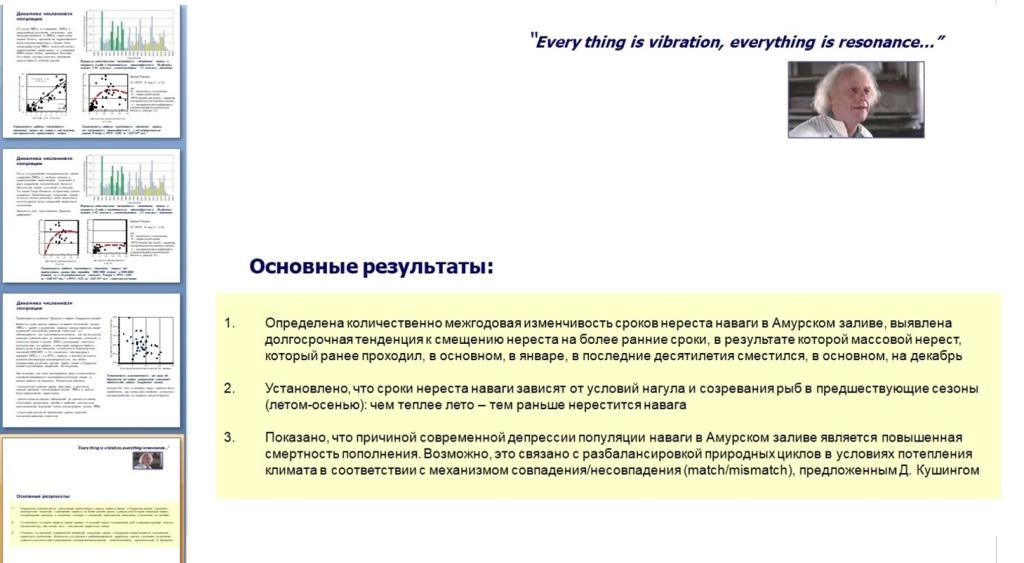

Д.г.н. Юрий Зуенко, заведующий лабораторией промысловой океанографии ТИНРО, поделился актуальными результатами исследований влияния климатических изменений на морские экосистемы.

Он выступил с докладом «Динамика сроков массового нереста наваги Eleginus gracilis в Амурском заливе Японского моря в условиях потепления климата» (соавтор − Людмила Черноиванова, ведущий специалист лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб ТИНРО).

Кроме того, Юрий Зуенко представил работу «Состав и обилие рыб в гавани Тихая пристань (залив Ольги, Японское море)», которая была подготовлена коллегами из лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей ТИНРО (к.б.н. Надеждой Ассевой и к.б.н. Денисом Измятинским).

В этом докладе учёные оценили численность и биомассу рыб, определили структуру ихтиоцена на непромысловой акватории, являющейся одним из популярных мест любительского рыболовства в Приморском крае, и сделали вывод о несущественном воздействии рыбаков-любителей

на ресурсы этого водоёма.

В сборник материалов Форума включены также следующие доклады научных сотрудников ТИНРО:

- «Питание массовых видов лососей (горбуши, кеты и нерки) и состояние планктонного сообщества крупной фракции зоопланктона в глубоководной части Берингова моря: сравнительный анализ по результатам осенней съемки, сентябрь-октябрь 2023 г.»

(авторы: к.б.н. Наталья Кузнецова и к.б.н. Марина Шебанова); - «Рыбоводные и продукционные показатели товарных особей и фертильных самок реципрокных гибридов между калугой и стерлядью» (автор: к.б.н. Евгений Рачек).

Международный Балтийский морской форум предоставляет участникам отличную возможность для обмена с коллегами и единомышленниками результатами своих исследований, способствует расширению их профессионального кругозора и укреплению конструктивного научно-технического сотрудничества между научными коллективами.

Особенность этого научного форума – повышенное внимание к прибрежной зоне моря и небольшим,

в том числе пресноводным, водоёмам, что даёт возможность подробно обсудить проблемы, отходящие

на второй план на конференциях, проходящих в столице или в центрах таких крупных морских регионов,

как Мурманск или Владивосток.

Авторы фотографии: Роман Мартов, Дарья Штепо

Перспективы сотрудничества: о визите китайских учёных на Дальний Восток

Государственный научный центр Российской Федерации ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства

и океанографии» (ВНИРО) продолжает укреплять научно-техническое сотрудничество с коллегами из Китайской Народной Республики в рамках выполнения договорённостей, достигнутых по итогам

визита в Китай весной 2024 г.

В первой декаде октября делегации Хэйлунцзянского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Китайской академии рыбохозяйственных наук, Северо-Восточного сельскохозяйственного университета (СВСХУ) посетили Хабаровский край, где состоялась Первая международная Российско-Китайская научно-практическая конференция «Водные биоресурсы и аквакультура бассейна р. Амур».

В конференции приняли участие российские и китайские научные специалисты в области изучения рационального использования и искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Торжественное открытие мероприятия состоялось 8 октября в Доме официальных переговоров Правительства Хабаровского края. Как отметил в своём приветственном слове к.б.н. Алексей Байталюк, заместитель директора − руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), «бассейн реки Амур представляет отличные возможности для расширения полосы добрососедства и научно-технического сотрудничества России и Китая. Перспективные направления взаимодействия учёных стран-партнёров включают вопросы искусственного воспроизводства водных биоресурсов, современные технологии аквакультуры (генетические, селекционные исследования), мониторинг экологической обстановки и сохранение редких видов гидробионтов, углублённую переработку сырья».

От имени китайской стороны участников конференции приветствовал господин Чжен Сяньху, генеральный директор Хэйлунцзянского НИИ рыбного хозяйства Китайской академии рыбохозяйственных наук.

В рамках визита учёные КНР посетили 9 октября Анюйский рыбоводный завод ФГБУ «Главрыбвод», расположенный в Нанайском районе Хабаровского края.

10 октября Первая международная Российско-Китайская научно-практическая конференция «Водные биоресурсы и аквакультура бассейна р. Амур» прошла на площадке Хабаровского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ ВНИРО. Заместитель директора-руководитель Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), к.б.н. Арсен Мирзоян ознакомил участников с приветственной речью от имени

д.э.н. Кирилла Колончина, директора ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Доклад к.б.н. Дениса Коцюка, руководителя Хабаровского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», открыл серию выступлений отечественных учёных о результатах комплексных исследований ресурсной базы рыбного хозяйства бассейна р. Амур и достижениях в области искусственного воспроизводства осетровых и лососевых видов рыб.

Научные сотрудники китайского НИИ, в свою очередь, представили материалы об актуальном состоянии аквакультурных разработок в КНР, методах выращивания осетровых, лососевых и карповых видов рыб.

11 октября состоялось заседание Рабочей группы между ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», Хэйлунцзянским НИИ рыбного хозяйства Китайской академии рыбохозяйственных наук, СВСХУ. Его участники обсудили вопросы, среди которых − проведение совместных исследований водных биоресурсов бассейна реки Амур, оценка их промыслового потенциала, сохранение и рациональное использование, а также разработка российско-китайских стандартов и биотехнологий воспроизводства гидробионтов, создания комбикормов.

Участники конференции поддержали инициативу ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» проводить подобные совместные мероприятия на регулярной основе.

В китайском языке существует фразеологизм «рисуя дракона, нарисовать ему и зрачки», то есть добавить завершающий «штрих» в какое-то важное дело.

Для октябрьского визита китайской научной делегации таким моментом стало посещение 12 числа Инновационного научно-производственного Центра марикультуры ТИНРО на о. Попова и ознакомление

с биотехнологиями воспроизводства устрицы, трепанга, сахарины японской и ундарии. На следующий день коллеги вернулись на свою родину, в КНР.

Впереди – новые проекты совместных исследований, новые открытия. Положительный опыт сотрудничества с китайскими коллегами уже есть: в сентябре 2024 г. во Владивостоке было подписано соглашение между ВНИРО и Институтом океанологии Китайской академии наук об организации российско-китайской лаборатории по морским наукам.

Перспективность развития научно-технического диалога обусловлена значимостью информационного взаимодействия для корректной оценки и эффективного прогнозирования изменений водной биоты

на смежных территориях, в том числе в бассейне реки Амур.

Приморская скопа – на одной волне с рыбаками

Жителям Приморья временами доводится заметить, как довольно крупная птица с контрастным оперением и размахом крыльев около полутора метров, типичным клювом хищника, коротким хохолком на затылке и длинными крыльями медленно скользит вдоль речки, над озером или морским заливом,

а обнаружив жертву, стремительно пикирует вниз, выставив вперёд острые серповидные когти.

Длинные крылья при нападении на рыбу отведены назад. В ореоле брызг пернатый охотник,

подобно умело брошенному гарпуну, поражает когтями рыбу (краснопёрку, лобана, сазана или карпа), поднявшуюся к поверхности воды. Если удалось подцепить добычу, птица мощными взмахами крыльев, буквально выворачивая их в плечевых суставах, создаёт тягу, взмывает в воздух, держа в лапах трепещущую рыбу, и уносит её в гнездо птенцам или на удобное дерево, где её можно спокойно съесть.

Это скопа − ловкий рыболов и заботливый родитель, способный пролетать по несколько километров в день в поисках рыбы и сотни километров во время сезонных миграций. Питается скопа практически исключительно рыбой; другая добыча в рационе скопы составляет не более одного процента.

Скопы весьма разборчивы в еде: обычно они едят только свежую рыбу, пойманную самостоятельно или принесённую в гнездо партнёром. Гнездо служит постоянной паре на протяжении многих лет, каждый сезон обновляется и достраивается. Скопа имеет независимый характер: её довольно сложно

содержать в неволе.

Благородство этой птицы выражается и в том, что она никогда не нападает на других представителей царства пернатых.

Люди от соседства со скопой тоже не страдают. Птица часто мирно рыбачит неподалёку от рыболовов-любителей, попыток присвоить себе чужой улов не предпринимает.

Скопа записана в Красную Книгу России и региональные книги всех областей, где она обитает,

со статусом 3 (редкий вид).

В первой половине ХХ столетия скопу относили к часто встречающимся птицам Уссурийского края.

К сожалению, в 1960–90-х гг. численность этого летуна существенно сократилась.

В настоящее время в Приморском крае скопа замечена на довольно большой территории, отдавая предпочтение берегам водоёмов, заболоченным редкостойным лесам, скалам на морском побережье. Например, скопа встречается в Лазовском заповеднике, бассейнах рек Партизанская и Артемовка, междуречье притоков р. Раздольная.

Гордая, благородная и редкая птица-скопа нуждается в бережном отношении и охране со стороны людей. Численность пернатого рыболова зависит от многих факторов: от чистоты водоёмов, достаточного количества рыбы для пропитания, а также от наличия подходящих мест для гнездования.

Кстати, скоро можно будет подробнее узнать о хищных птицах, живущих во Владивостоке и Приморском крае: к.б.н. Олег Катугин, заместитель начальника отдела международного научно-технического сотрудничества и перспективных разработок Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), готовит к публикации книгу «Хищные птицы Владивостока и юга Приморья»,

которая выйдет на русском и английском языках (ссылка на буклет о книге и ссылка – на текстовую часть главы, посвящённой скопам).

Чтобы сохранить природу и уникальные виды, подобные скопе, необходимо прислушиваться к обоснованным рекомендациям научного сообщества, системно принимать меры, направленные на предотвращение загрязнения водоёмов, их берегов, запрет массовой вырубки лесов, особенно в водоохраной зоне.

Кроме того, каждый человек в состоянии не засорять природу материальным и звуковым мусором. Воздержаться от громкой музыки, криков, тщательно убрать за собой после отдыха на природе –

это ведь так просто, а вдумчивое, аккуратное и спокойное общение с природой способствует душевной гармонии, хорошему настроению и полноценному отдыху после тяжёлых трудовых будней!

Скопа в поисках добычи. Фото Олега Катугина

Скопа в поисках добычи. Фото Олега Катугина

Скопа с лобаном в когтях. Фото Олега Катугина

Скопа с дальневосточной краснопёркой в когтях. Фото Ивана Боровкова

Дружная семья: «скопы моногамны, и пары сохраняются длительное время, пока не погибнет один из супругов». Фото Олега Катугина

«…По своей натуре скопа − рыболов,

Главное желанье − получить улов!

Зорким взглядом хищница смотрит в воду.

Проблеск... и скопа вниз слетает с ходу,

Лапы вперёд пред собой выпускает,

В воду ныряет и рыбу хватает…

Спуск у скопы очень быстрый и меткий,

Когти вонзаются в рыбину цепко.

Редко такое в охоте бывает,

Что вдруг добычу она упускает…

Если же ловля скопе удаётся,

Сразу взлетает и лихо несётся…

Рыба в когтях будто в небе летит,

Чешуя в лучах солнечных блестит.

Лакомство нужно доставить детишкам,

В гнёздах еду ждут скопята – малышки.

Скоро окрепнут и станут летать,

Надо и им рыболовами стать!»

(Любовь Воронина, 2022)

Экономики АТЭС совместно разрабатывают методы решения проблемы гипоксии в прибрежных акваториях АТР

В октябре город Паракас (Республика Перу) стал площадкой для проведения Семинара в рамках Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по разработке ведущих методов решения актуальной для Азиатско-Тихоокеанского региона проблемы: снижение содержания кислорода в прибрежной морской среде (гипоксия).

В мероприятии приняли участие видные учёные девяти стран, занимающиеся исследованиями в самых разных областях науки.

Позицию рыбохозяйственной науки Российской Федерации представила к.т.н. Екатерина Караулова - ведущий научный сотрудник лаборатории безопасности и качества морского растительного сырья Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

Семинар направлен на обмен опытом по сбору и анализу данных о содержании растворённого кислорода (РК) в прибрежных акваториях, а также на определение эффективных мер для мониторинга и контроля уровня РК в морской воде. Актуальность тематики обусловлена тем, что гипоксия прибрежной морской среды представляет риски для устойчивого развития аквакультуры.

Эксперты сформировали рекомендации для экономик АТЭС по внедрению лучших практик, связанных с поддержанием достаточного уровня кислорода в прибрежной морской среде стран АТР.

Концентрация растворенного кислорода (РК) в воде характеризует кислородный режим водоёма, имеет важнейшее значение для оценки его экологического состояния. Например, при падении концентрации РК ниже 2 мг/л (1,4 мл/л), в морской воде начинают происходить заморные явления и гибель гидробионтов, неспособных адаптироваться к новым условиям. Глобальная проблема недостатка кислорода (гипоксии) в прибрежных акваториях влияет на жизненные циклы, биомассу, распределение ресурсов рыболовства и аквакультуры.

Учёные разных стран представили доклады о мероприятиях по мониторингу кислорода в Перу, Чили, Китае, России, Мексике, Тайланде, США, Вьетнаме, Малайзии.

Российские учёные проводят регулярный мониторинг гипоксии. В дальневосточных морях России и северо-западной части Тихого океана (СЗТО) этот феномен носит сезонный характер, наблюдается в закрытых заливах и бухтах, обусловлен природными факторами.

В Социалистической Республике Вьетнам мониторинг проводится на аквакультурных участках. Общую гипоксию прибрежных вод вьетнамские учёные связывают с антропогенным воздействием на речную систему, стоком в море пресных вод с пониженным содержанием кислорода.

Обобщая материалы представленных докладов, можно сделать вывод о том, что гипоксия прибрежных акваторий в той или иной степени характерна для всех экономик АТЭС, и зависит как от природных факторов, так и от антропогенной нагрузки.

В ходе Семинара участники провели отбор проб воды в заливе Паракас, подготовили презентации о результатах полевых работ. Анализ материалов продемонстрировал, что уровень растворённого кислорода в заливе Паракас низкий, придонные слои характеризуются глубокой гипоксией. Также отмечена высокая корреляция данных, полученных методом Винклера, с данными автоматических анализаторов при концентрациях растворённого кислорода выше 2 мг/л.

В завершающей стадии Семинара учёные сформировали проект дорожной карты по внедрению, оптимизации и поддержанию кислородного мониторинга для применения в рыбном хозяйстве и аквакультуре в странах АТЭС.

Участие научных сотрудников в работе семинаров АТЭС предоставляет возможность обмениваться знаниями о воздействии изменений климата на морские экосистемы, с учётом вероятных последствий для развития отрасли, принимать научно обоснованные меры, направленные на системное управление водными биоресурсами, развитие аквакультуры и стабильного рыболовства.

Учёные ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов способствуют укреплению и расширению научно-технологического сотрудничества между Россией и другими странами в соответствии с концепцией внешней политики Российской Федерации.

Общая фотография участников семинара

Выступление к.т.н. Екатерины Карауловой, ведущего научного сотрудника лаборатории безопасности и качества морского растительного сырья Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»). Тема доклада «Система государственного мониторинга гидрохимического состояния и уровня загрязнения морских вод России»

Заглавный слайд доклада презентации др. Мелиссы Баустиан на тему «Биологическое применение индексов прибрежной гипоксии и мониторинг»

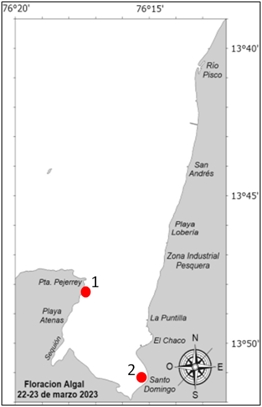

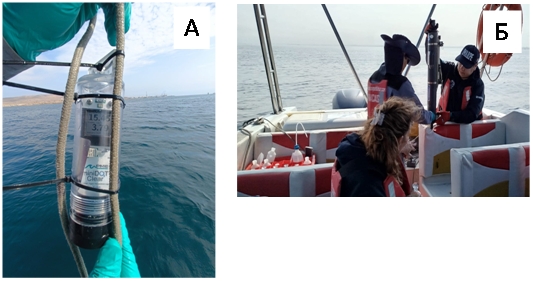

Залив Паракас и географическое расположение станций групп № 1 и № 2 для отбора проб воды на содержание растворённого кислорода

Отбор проб воды для определения растворенного кислорода в заливе Паракас. А – автоматический анализатор MiniDot; Б - пробоотборник Niskin

Поздравляем коллег со 110-летием основания «ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»

Основа доверия и прогресса: отмечена работа учёных ВНИРО по разработке стандартов в рыбной отрасли

В рамках проведения V Юбилейного Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации», приуроченного к Всемирному дню стандартизации, 10 октября состоялась церемония подведения итогов конкурса на соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года-2024» и вручения наград лауреатам. Премия учреждена Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, и является признанием заслуг высококвалифицированных специалистов по стандартизации перед обществом и государством. Проводится ежегодно Минпромторгом России, Росстандартом, ФГБУ «Институт стандартизации» и Всероссийской организацией качества при информационной поддержке ООО «РИА «Стандартизации и качество».

Коллектив учёных ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Технического комитета по стандартизации ТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» удостоен звания Лауреата Премии

в номинации «За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое

и социальное значение».

Организаторы Премии отметили высокий профессионализм представителей Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии из Центрального института, Тихоокеанского, Атлантического, Азово-Черноморского, Полярного, Тюменского, Волжско-Каспийского филиалов ВНИРО: научные сотрудники различных рыбохозяйственных бассейнов активно участвуют в работе Технического комитета

по стандартизации ТК 300.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») искренне поздравляют отечественных стандартизаторов, и желают дальнейших успехов в решении актуальных вопросов стандартизации и совершенствования качества рыбной продукции!

С 1970 года 14 октября отмечается как Всемирный день стандартизации. Дата призвана обратить внимание людей на важность работы, связанной с созданием единых стандартов в науке, промышленном, сельскохозяйственном производстве, технике, здравоохранении и других сферах народного хозяйства. Объектами стандартизации являются, например, методы, нормы, требования к процессам и конкретной продукции. Стандарты и оценка соответствия им предоставляют гарантию, что товары, работы, услуги будут удовлетворять ожидания потребителя в отношении их качества и технической совместимости.

Как подчеркнул д.э.н., профессор Геннадий Воронин, Председатель Совета Премии, Президент Всероссийской организации качества, «само звание лауреата является признанием заслуг стандартизаторов перед обществом и государством. Это – дань уважения к их труду: каждый разработанный и внедрённый прогрессивный стандарт способствует устойчивому развитию нашей страны, укрепляет фундамент обеспечения технологического суверенитета российской экономики, даёт уверенность в будущем».

В состав Технического комитета 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» входит 21 член-организация, в том числе федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, объединения производителей и потребителей, органы по сертификации, крупные рыбоперерабатывающие предприятия отрасли.

Уважаемые коллеги-стандартизаторы, научные сотрудники лаборатории нормирования, стандартизации и технического регулирования ТИНРО, примите искренние поздравления

с Международным днём стандартизации, заслуженной оценкой успешной работы в рамках конкурса «Стандартизатор года – 2024», а также пожелания и далее обеспечивать надёжность и безопасность продукции с применением инструментов стандартизации!

- Ознакомиться с видеозаписью Церемонии награждения Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года» можно здесь (ссылка).

- Награждение коллектива ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»: 17:10.

С 9 по 11 октября 2024 года в Президентской библиотеке Управления делами Президента Российской Федерации состоялось ключевое мероприятие в сфере стандартизации – V Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации»

10 октября состоялась церемония подведения итогов конкурса на соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года-2024» и вручения наград лауреатам

Общее руководство деятельностью ТК 300 осуществляет его председатель (посередине):

кандидат технических наук Межонов Андрей Викторович – заместитель директора по научной работе ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Научные сотрудники лаборатории нормирования, стандартизации и технического регулирования ТИНРО:

к.т.н. Елена Станиславовна Чупикова (справа), Анна Юрьевна Антосюк (слева)

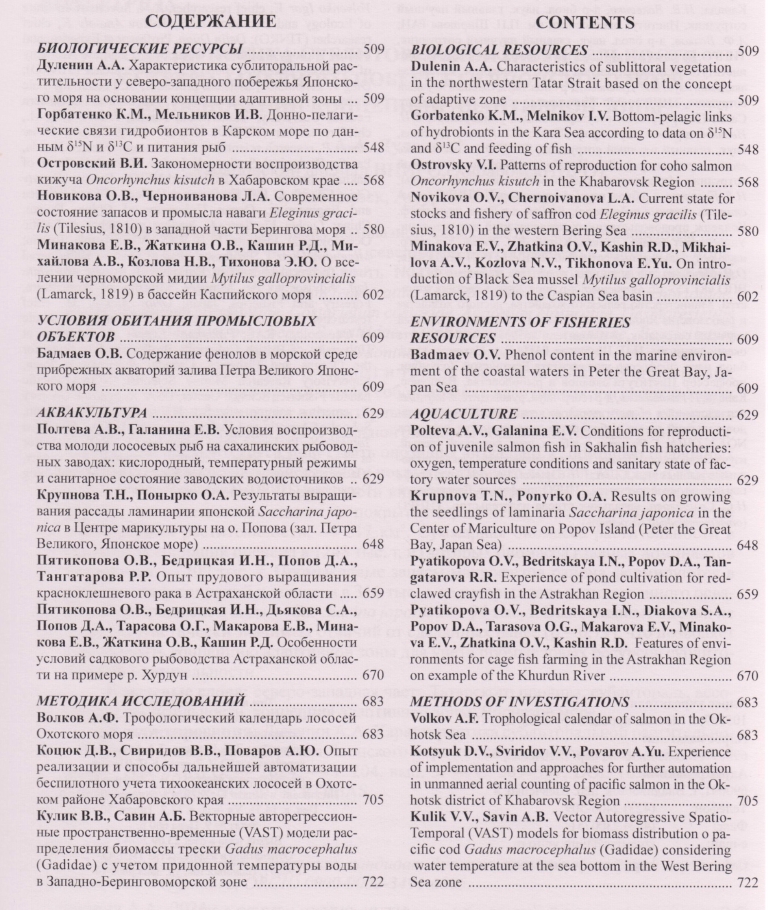

Вышел третий выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе третьего выпуска (т. 204, вып. 3) научного журнала «Известия ТИНРО» (издатель — Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО») за 2024 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания на сайте издания: https://izvestiya.tinro-center.ru/jour/issue/view/50

В гармонии с морем: молодые учёные ТИНРО убрали берег и подготовили экологический проект

«Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда…

Есть твёрдое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок − и сразу же приведи в порядок

свою планету...».

(Сент-Экзюпери А.)

Инициативная группа молодых учёных Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») претворяет в жизнь знания и принципы, усвоенные в ходе курса лекций «Загрязнение морей, его последствия и анализ безопасности водных биологических ресурсов и среды их обитания».

27 сентября проведена экологическая акция по уборке пляжа МГУ им. адмирала Г.И. Невельского

в бухте Фёдорова. Накануне во всём мире отмечали День моря – праздник, который напоминает

о важности бережного отношения к природе.

На основе этого мероприятия подготовлен ориентированный на студентов и молодых специалистов проект в сфере экологии «В гармонии с море». Его ключевая идея − развитие практики проведения просветительских мероприятий: лекций об актуальных проблемах экологии, уборки природной территории (пляжей, парков) от мусора, в целях формирования у молодёжи привычек и навыков бережного отношения к природе, повышения экологической культуры, улучшения экологической обстановки в традиционных местах отдыха людей, популяризации науки.

• Ознакомиться с положениями проекта можно здесь (ссылка).

• Если проект Вам понравился, его можно поддержать своим голосом до 21 октября 2024 г. на портале Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр — Экология» (ссылка).

Внести вклад в защиту природы, сохранение биоразнообразия Мирового океана может каждый: для этого нужно проявить сознательность в повседневной жизни, сократить личное потребление пластика, сформировать привычку убирать за собой после отдыха на природе, принимать участие в уборке общественных мест, раздельном сборе мусора, иных экологических проектах.

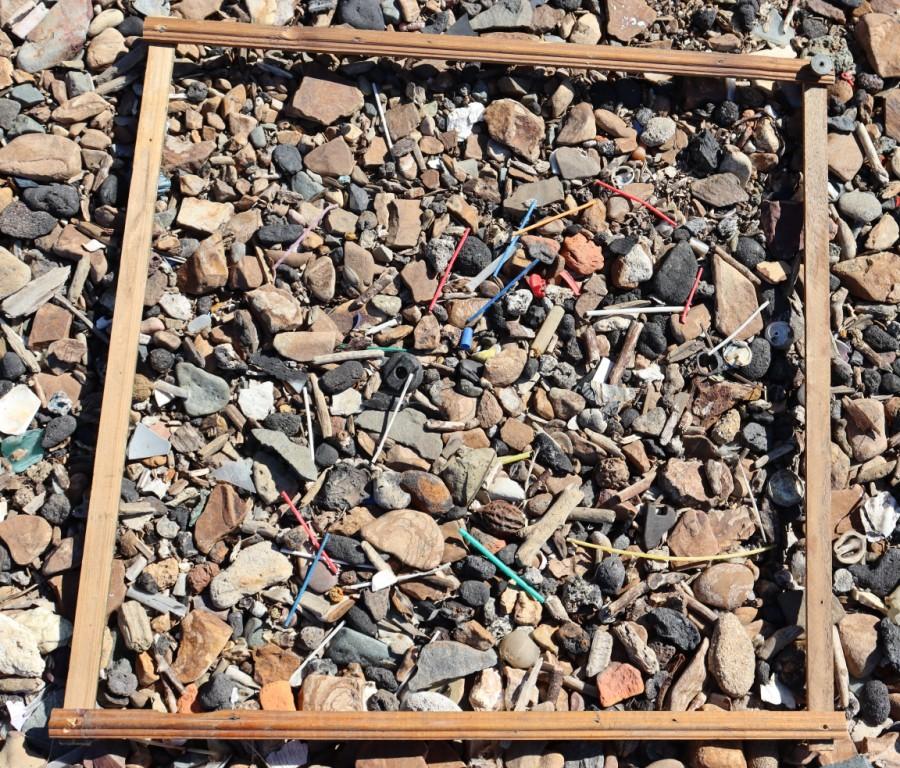

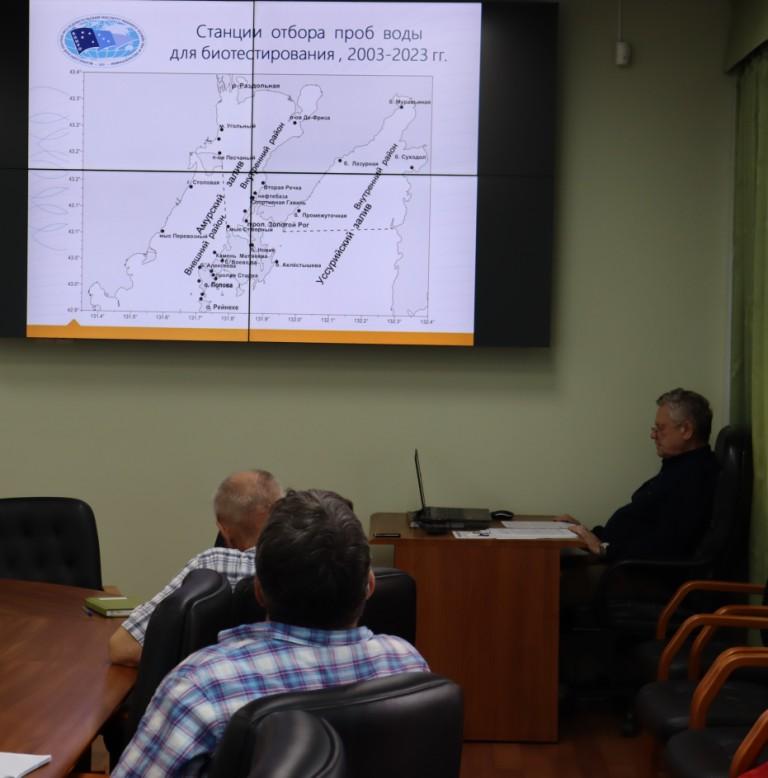

В пятницу, 27 сентября, научные сотрудники ТИНРО отправились в бухту Фёдорова. Перед уборкой к.б.н. Владимир Кулепанов рассказал о влиянии антропогенного загрязнения на водные биоресурсы, об основных методах оценки загрязнения прибрежных вод и борьбы с ним.

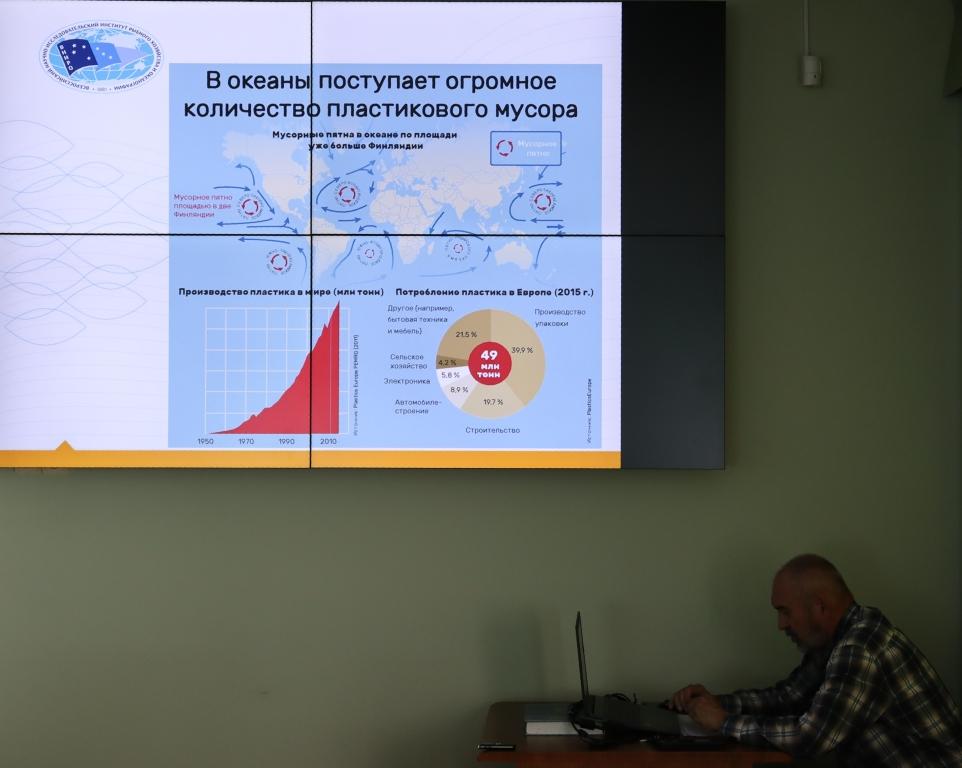

Одним из источников негативного антропогенного воздействия на Мировой океан является пластик и микропластик: его общее количество оценивается более чем в 25 миллионов тонн,

ежегодно в океан попадает около 500 тыс. тонн.

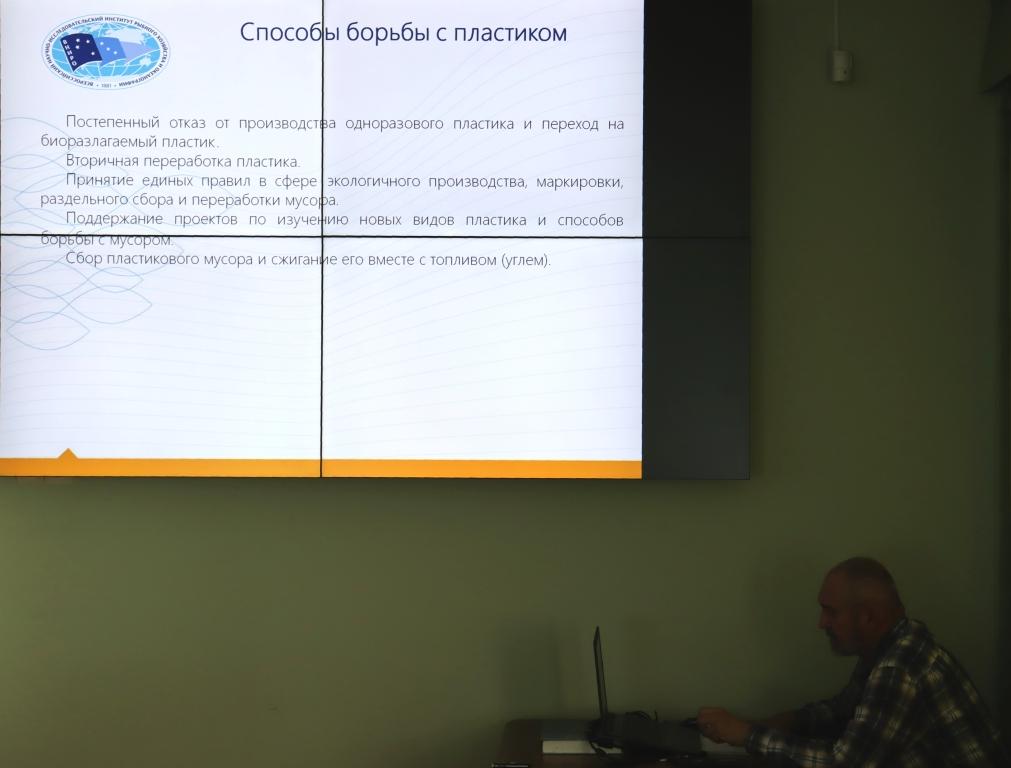

В региональном и глобальном масштабе борьба с загрязнением моря пластиком включает переход на биоразлагаемые материалы, развитие вторичной переработки, принятие единых правил безотходного производства, раздельного сбора и переработки мусора.

От действий каждого из нас зависит, будут ли наши потомки жить в экологически благополучном мире – или нет!

Среди участников экологической акции – и учёный секретарь

На площади в четверть квадратного метра отчётливо виден разноцветный пластик – косметические и леденцовые палочки

В гармонии с морем: внести вклад в защиту природы и сохранение биоразнообразия Мирового океана может каждый

Завершился курс повышения квалификации на Учебном портале ВНИРО

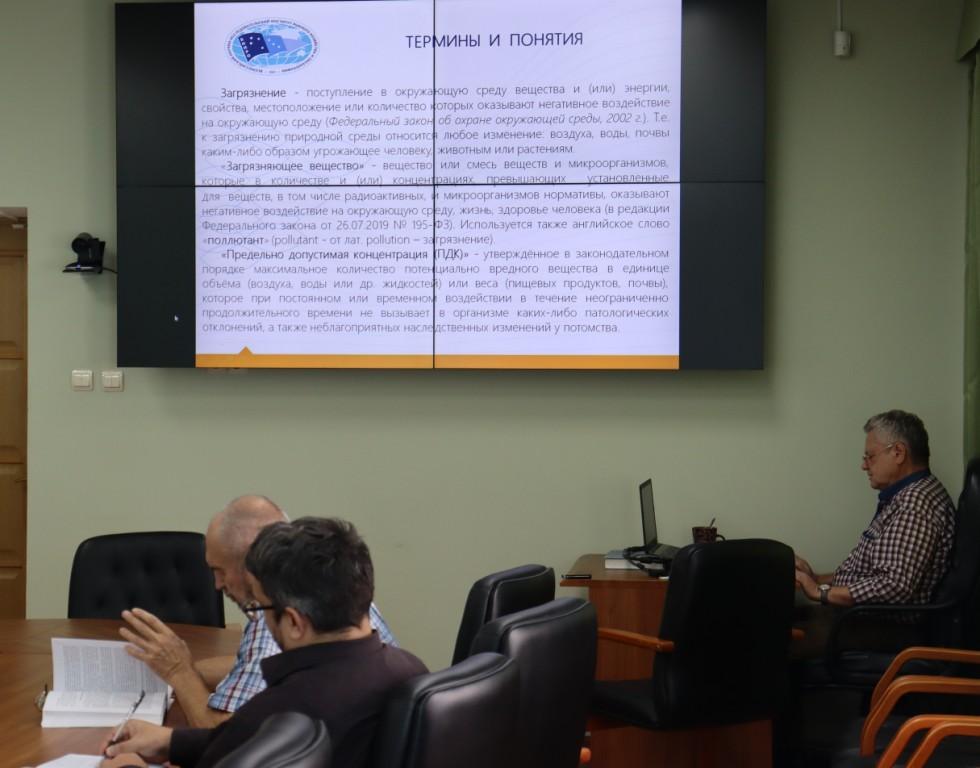

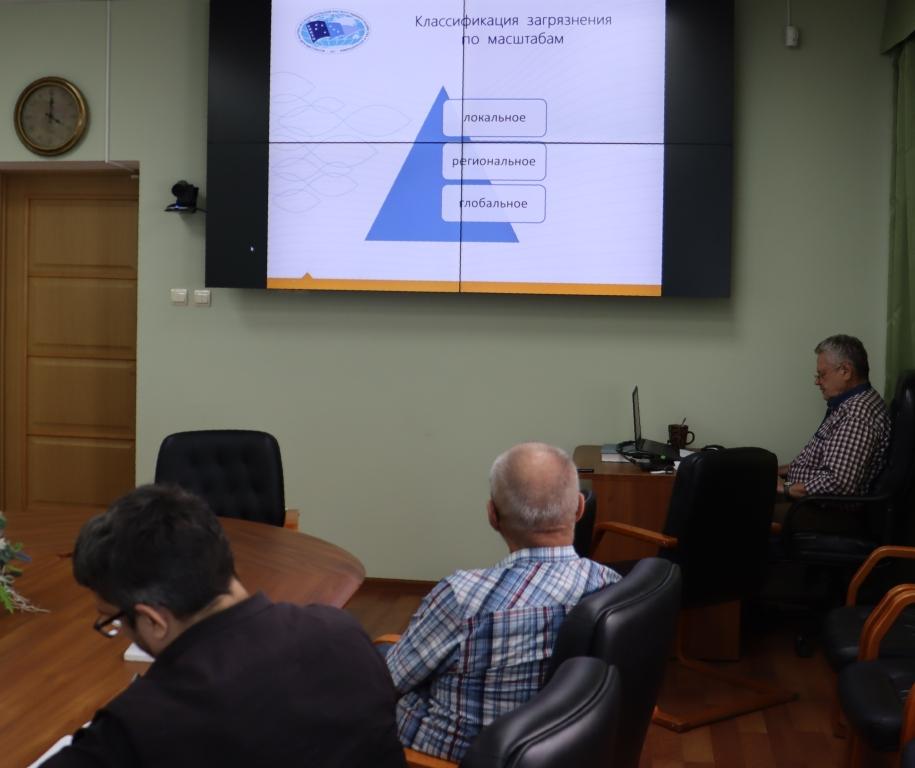

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») с 19 по 26 сентября

в режиме видеоконференции провели лекции по теме «Загрязнение морей, его последствия и анализ безопасности водных биологических ресурсов и среды их обитания».

Ключевая цель − формирование и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для изучения и освоения биологических ресурсов, мониторинга безопасности водных биологических ресурсов и среды их обитания. Этот учебный курс реализован в рамках подпрограммы Центр компетенций «Наставничество», которая ориентирована на слушателей из филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

С материалами программы ознакомился 41 специалист из 7 филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии: Центрального института, ТИНРО, СахНИРО, Госрыбцентра, ПермНИРО, АзНИИРХ, ТатарстанНИРО.

В результате освоения учебного курса слушатели структурировали и расширили свои знания о проблемах загрязнения Мирового океана, особенностях влияния каждого типа загрязнения на различные компоненты морских экосистем, водные биоресурсы, об основных методах сбора и обработки проб

на анализ качества водных гидробионтов и среды их обитания.

Следующий шаг предполагает использование полученных знаний на практике, в том числе

свободное проявление инициативы, направленной на популяризацию и повышение экологической культуры соотечественников, посильный вклад в формирование привычек и навыков бережного отношения к природе.

Структурно учебный курс состоял из 6 модулей:

(1) Загрязнение морей, его виды, источники и классификация;

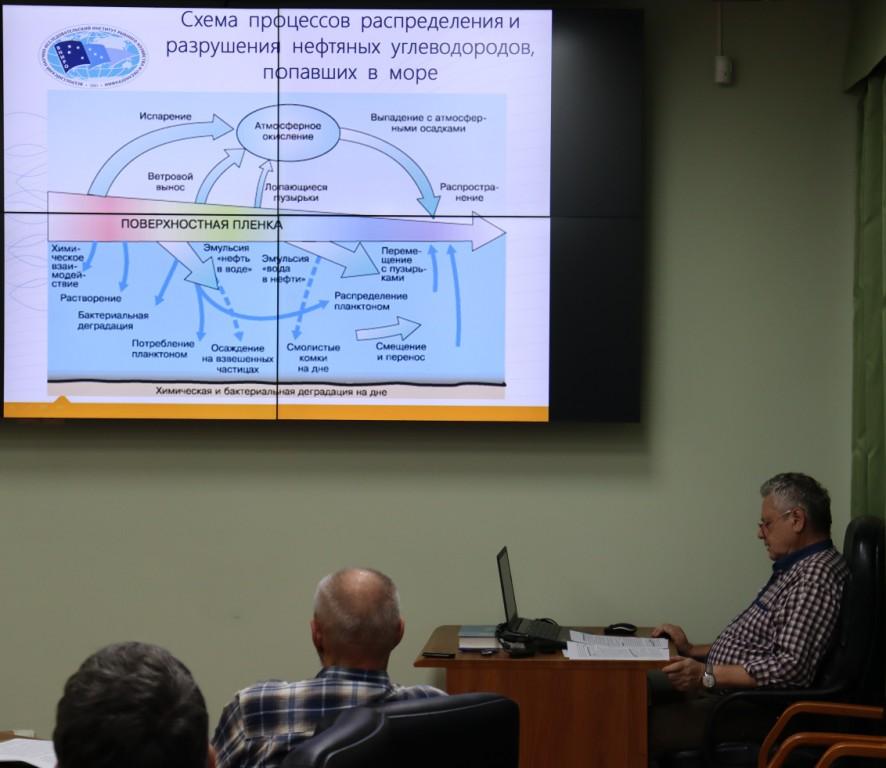

(2) Нефтяное загрязнение морей и его влияние на биологические ресурсы;

(3) Мусор в Мировом океане. Подходы к решению мусорной проблемы;

(4) Радиоактивное загрязнение океана;

(5) Химические методы анализа безопасности водных биологических ресурсов и среды их обитания;

(6) Биологические методы анализа опасности загрязняющих веществ для биоты и качества среды её обитания.

В основе программы − нормативные и технические документы по подготовке кадров высшей квалификации в области гидробиологии, экологии, экотоксикологии, мониторинга, иные современные публикации по данной тематике,

а главное – систематизированный анализ многолетнего опыта наставников.

Составителями программы и лекторами выступили учёные ТИНРО:

Владимир Кулепанов, кандидат биологических наук по специальности 03.00.01 «Радиобиология»,

доцент по специальности 02.08 «Экология», руководитель группы изучения макрофитов и морских ежей лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей;

Сергей Черкашин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник по специальности

03.00. 18 «Гидробиология», главный специалист отдела координации научно-исследовательских работ;

Михаил Симоконь, кандидат биологических наук по специальности 03.00.16 «Экология»,

заведующий аналитической научно-испытательной лабораторией отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок.

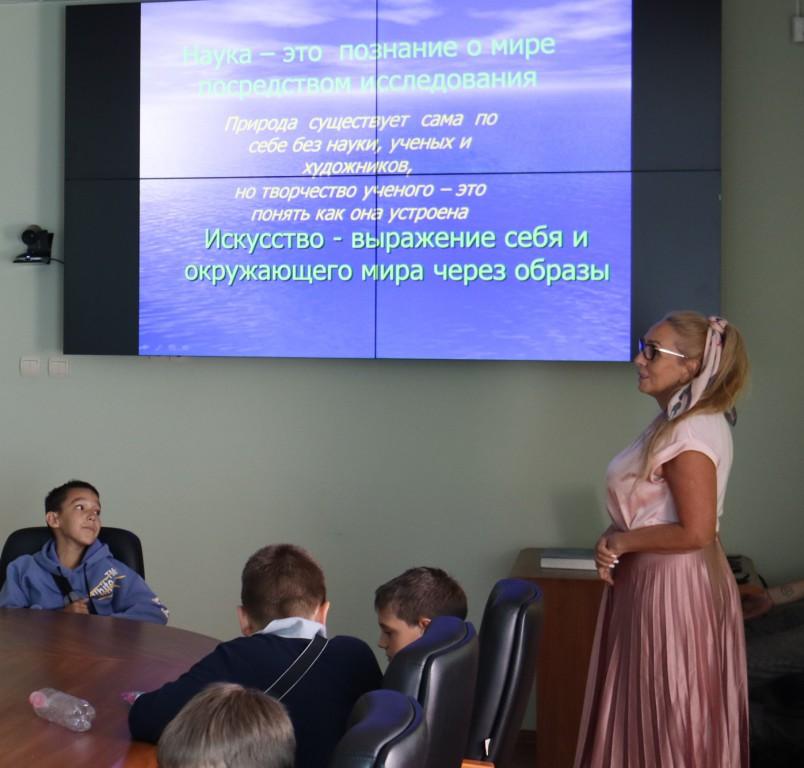

Кто с детства о море мечтает: сотрудники ТИНРО рассказали школьникам о познании мира через исследования

Учащиеся 4 класса средней школы № 56 города Владивостока посетили 24 сентября Тихоокеанский филиал Государственного научного центра Российской Федерации ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

Ключевая задача Тихоокеанского филиала Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии – изучение видов промысловых рыб и других гидробионтов в дальневосточных морях, оценка их количества. Данные учёных о запасах водных биоресурсов позволяют принимать решения о том,

какой объём рыбы можно вылавливать без нанесения вреда экологии.

После лекции научных сотрудников лаборатории биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей ТИНРО о морских исследованиях других основных направлениях деятельности института, учащимся продемонстрировали тематические экспозиции, посвящённые жителям морей и океанов, а также истории развития рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке.

Отдельное внимание уделили уникальным возможностям морских обитателей.

Тропическая солнечная рыба опах обитает в холодных глубинах океана. Она отличается не только серебристой, переливающейся чешуёй, но и способностью поддерживать повышенную температуру тела,

в особенности сердца и мозга.

На примере пилоноса школьникам продемонстрировали внешнее питание с использованием желточного мешочка, прикреплённого к телу при рождении рыбы, пока она не вырастет и не сможет добывать еду самостоятельно.

Калан применяет небольшие камни со дна в качестве орудий труда, чтобы разбить панцирь морского ежа, краба, раковину моллюска и съесть без особых потерь энергии в холодных водах дальневосточных морей. Для хранения камня у него есть своего рода «карманы» − складки кожи рядом с подмышками.

Жутковатая на вид дальневосточная зубатка пользуется своими клыками для поедания рыбы, разгрызания крабов, морских ежей и раковин моллюсков. Поскольку, в отличие от умелого калана, эта рыба не применяет никаких вспомогательных средств, от нагрузки её зубы регулярно приходят в негодность, но каждый год обновляются, как у акул.

В завершение визита многие школьники с радостью сфотографировались на память с подушкой в виде минтая – массовой промысловой рыбы. Возможно, кто-то вспомнит о таком несложном в приготовлении, вкусном и полезном блюде, как «минтай на подушке».

Популяризация отраслевой науки среди молодёжи входят в число приоритетных задач Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии».

Солнечная рыба (опах)

Всё внимание – на калане с ракушкой на животе

Ребятам демонстрируют эмбрион пилоноса с желточным мешком для внешнего питания

Содержимое пасти дальневосточной зубатки впечатляет