pavlikov

О ходе летней морской экспедиции на НИС «Профессор Кагановский»

В водах Западно-Камчатского шельфа закончилась комплексная экспедиция Тихоокеанского (ТИНРО)

и Камчатского (КамчатНИРО) филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии на НИС «Профессор Кагановский».

Цель экспедиционных научно-исследовательских работ – получение актуальных данных о составе и структуре донных и придонных сообществ гидробионтов, распределении промысловых рыб и беспозвоночных в летний период 2024 года.

Собранные материалы станут основой для оценки состояния запасов и прогнозирования объёмов общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендуемого вылова (РВ) на ближайшие годы.

В ходе работ учёные выполнили более 214 комплексных учётных станций в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах, провели биоанализ более 200 экземпляров гидробионтов, осуществили промер более 14 тыс. особей.

Разнообразная фауна западнокамчатского шельфа насчитывает более сотни видов рыб и беспозвоночных, среди биомассы которых значительную долю составляют промысловые объекты.

По материалам донных траловых учётных съёмок учёные оценивают запасы трески, наваги, камбал, палтусов, камчатского и синего крабов, краба-стригуна бэрди. Кроме того, информация об особенностях океанологического и гидрохимического режимов в районах исследований, составе, соотношении и биомассах планктона, компонентах питания водных биоресурсов необходима для продолжения экосистемных исследований Мирового океана.

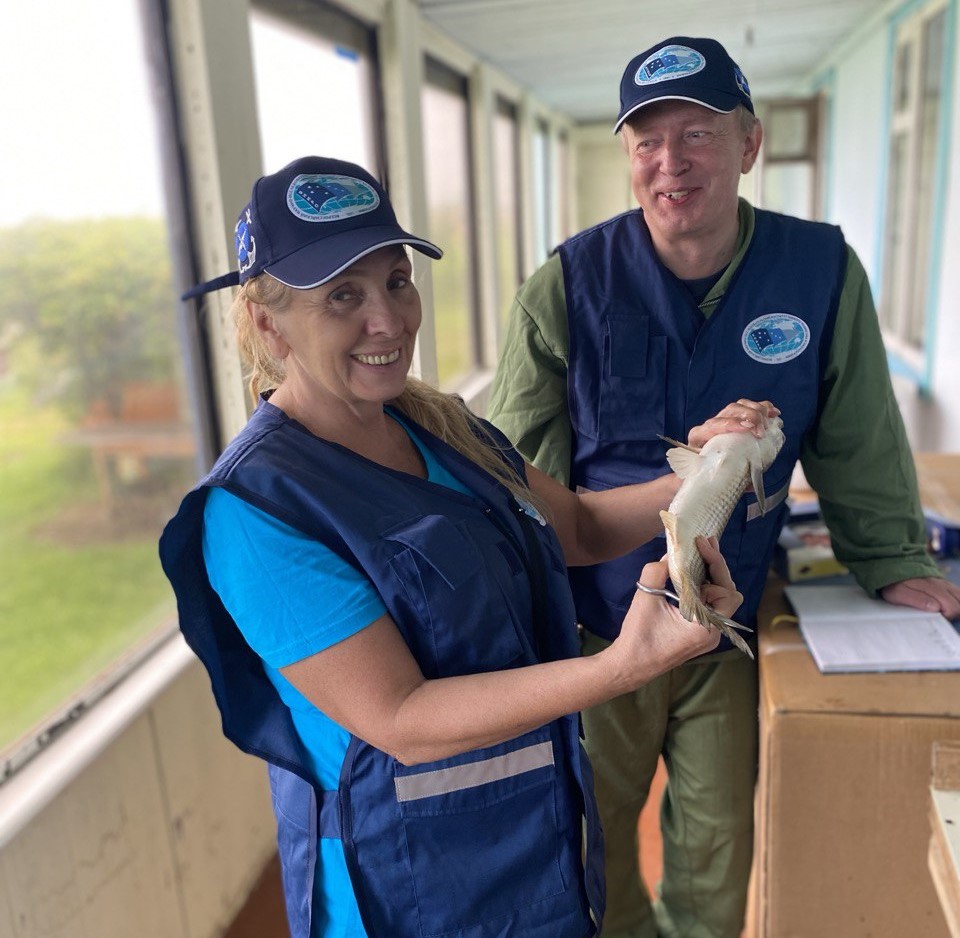

Фото участника экспедиции - Игоря Глебова

Фото участника экспедиции - Игоря Глебова

Поздравляем Алексея Михайловича Павловского с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Павловского Алексея Михайловича - заведующего сектором изучения трофодинамики гидробионтов лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб!

Алексей Михайлович трудится в ТИНРО более 30 лет, начиная с 1989 года,

когда он поступил на работу в лабораторию технологии посола и копчения рыб.

Расширяя научный кругозор, А.М. Павловский успешно освоил современные методы химических, биохимических исследований, методологию экспресс-анализа сырья и экспериментальных осетровых и лососевых комбикормов. Это помогло ему и его единомышленникам сформировать прочный фундамент разработки ТИНРО технологий кормов и кормовых добавок для объектов аквакультуры, которые успешно применяются на лососевых рыбозаводах и осетровых хозяйствах Дальнего Востока и в наши дни.

Тщательное изучение Алексеем Михайловичем состояния кормовой базы и особенностей питания основных промысловых объектов Охотского и Берингова морей способствовали дальнейшему развитию экосистемных исследований ТИНРО.

Ещё одним вектором профессионального развития А.М. Павловского стало исследование качества, безопасности и пищевой ценности сардины-иваси, сайры, скумбрии при их холодильном хранении, в целях повышения эффективности получения стерилизованной продукции. Также, совместно с другими ведущими технологами ТИНРО, он в течение нескольких лет принимал участие в изготовлении опытных партий консервов для Центра подготовки космонавтов.

Благодаря аналитическому складу ума и многолетней усердной работе, А.М. Павловским в соавторстве с коллегами опубликовано более 40 научных работ.

Алексей Михайлович пользуется заслуженным уважением среди коллег, как надёжный, увлечённый исследовательской работой профессионал своего дела. Люди очень ценят и такие его качества, как доброжелательность, отзывчивость и оптимизм.

Достижения А.М. Павловского в развитии отечественной рыбной отрасли отмечены ведомственными и региональными наградами.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Алексею Михайловичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов! С юбилеем!

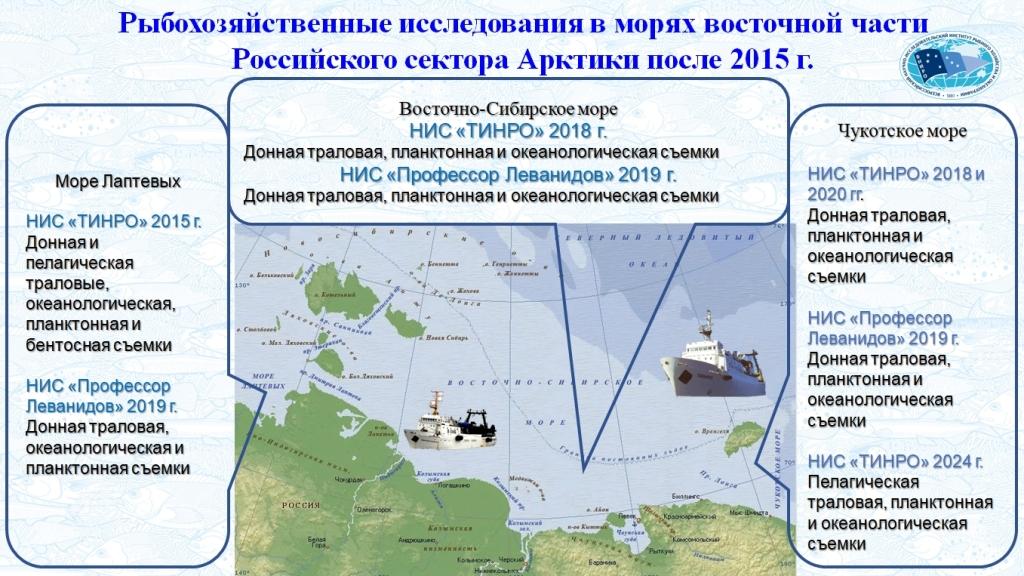

Перспективы продолжения системных рыбохозяйственных исследований Арктики

Заместитель директора ‒ руководитель Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), к.б.н. Алексей Байталюк принял участие в деловой программе

II Форума «Арктика – Регионы», который состоялся 8-9 августа 2024 года в Архангельске

при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках деловой сессии «Как быть лидером в науке и технологиях в Арктике» Алексей Байталюк выделил ключевые перспективы устойчивого развития региона, связанные с климатическими изменениями, выявленными в ходе комплексных эколого-рыбохозяйственных исследований учёными ВНИРО, который имеет статус государственного научного центра. Он предложил всем организациям, заинтересованным в реализации научных проектов, участвовать в исследованиях ВНИРО и использовать возможности Центров коллективного пользования Института: Центра коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Восток» (ЦКП-Восток) и Центра коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Запад» (ЦКП-Запад).

В числе приоритетных задач отечественной рыбохозяйственной науки − государственный мониторинг водных биологических ресурсов и среды их обитания, разработка мер и мероприятий, направленных на их сохранение и рациональное использование. Изучение изменений арктических экосистем включает комплексный анализ динамики как климатических условий, так и путей миграций гидробионтов, формирования ими промысловых запасов.

Во втором десятилетии XXI века были возобновлены масштабные научные экспедиции в северной части Чукотского моря, в Восточно-Сибирском море, море Лаптевых. Например, в ходе комплексной Трансарктической экспедиции на НИС «Профессор Леванидов» учёные ВНИРО в течение трёх месяцев проводили специализированные прикладные рыбохозяйственные исследования биоресурсов дальневосточных морей. В 2023 году выполнена континентальная полевая экспедиция на 100 внутренних водных объектах Чукотского автономного округа. Эти работы продолжены и в текущем году.

Анализ данных морских экспедиционных исследований демонстрирует следующее:

(1) В условиях тенденции к прогрессирующему потеплению и расширению ареала обитания теплолюбивых гидробионтов, происходит перестройка структуры арктического биологического сообщества, повышается рыбопродуктивность Чукотского моря, Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых. Например, в 2018 г. отмечено начало активных миграций и формирование крупных скоплений крупноразмерного минтая в Чукотском море, стабильность которых была подтверждена дальнейшими исследованиями. Состав ихтиоцена за несколько последних десятилетий вырос: в Чукотском море –

на 176%, в Восточно-Сибирском море – на 108%, в море Лаптевых – на 80%, в Карском море – на 60%.

(2) Граница проникновения тихоокеанских лососей в арктические воды за последние 15 лет сдвинулась

на 800 километров. Как следствие, формируются новые стада горбуши и кеты на ряде водных объектов, впадающих в моря Арктики.

Таким образом, в среднесрочной перспективе развитие арктического рыболовства связано с возможностями массового промысла минтая, палтусовидной камбалы, гидробионтов пресноводных водных объектов.

В 2023 году была сформирована и реализуется Программа исследований эстуарно-прибрежных зон Российской Арктики. Комплекс данных ВНИРО о состоянии экосистем Арктики, практически не затронутых хозяйственной деятельностью, является основой для моделирования вероятных природных изменений, оценки уровня антропогенной нагрузки и предотвращения экологических рисков в условиях создания инфраструктуры Северного морского пути (СМП).

Ознакомиться с деловой программой Форума можно здесь (ссылка)

Презентации, видео и аудиоматериалы материалы деловой программы (ссылка).

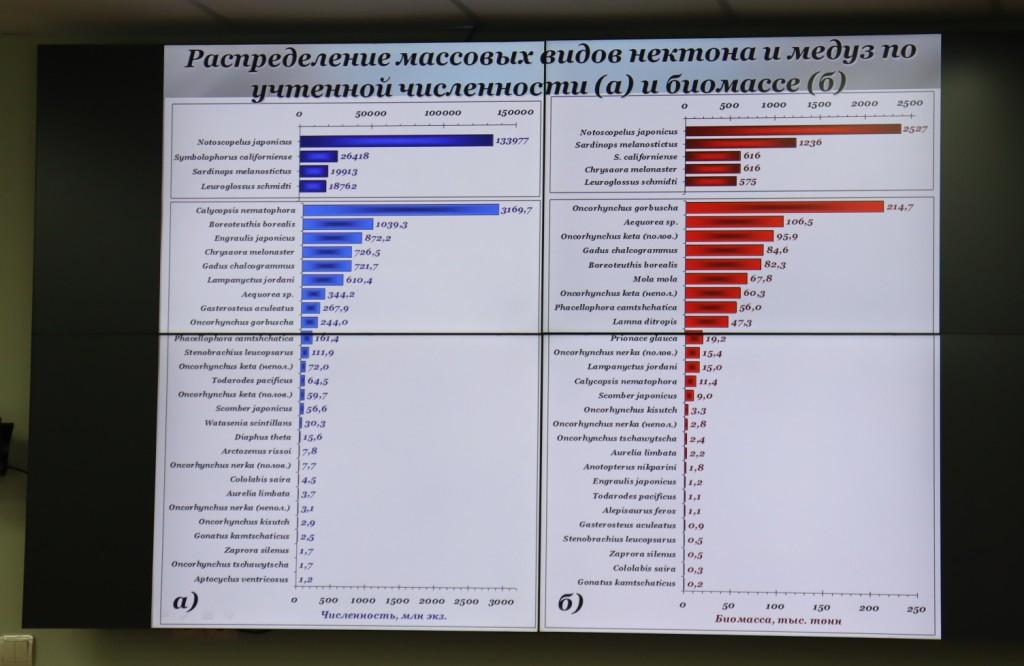

Итоги летнего рейса НИС «ТИНРО»: о необходимости нового системного подхода к освоению и переработке мезопелагических рыб

На заседании биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ТИНРО») был представлен отчёт

о результатах изучения данных, собранных научными сотрудниками ТИНРО и КамчатНИРО за время экспедиции на НИС «ТИНРО» в мае-июле 2024 года. Район исследований включал тихоокеанские воды Курильских островов и северо-западную часть Тихого океана.

В задачи экспедиции входили поиск, оконтуривание скоплений тихоокеанских лососей,

учёт их численности и биомассы в период преданадромных миграций к рекам охотоморского бассейна.

Учёные проанализировали актуальную информацию о лососях, пелагических и мезапелагических рыбах, головоногих, кишечнополостных, зоопланктоне, полученные сведения о состоянии среды обитания массовых видов нектона, его распределения, качественного и количественного состава в летний период.

Анализ данных мониторинга за последние годы продемонстрировал наличие системных изменений, влияющих на выживание горбуши в морской период развития, что выражается в изменении доли

её возврата по сравнению с численностью молоди, учтённой осенью. В связи с этим решено скорректировать подходы к прогнозированию, приняв во внимание актуальные факторы.

Исходя из анализа результатов комплексного изучения пелагических объектов промысла, на текущий момент отмечены их стабильные запасы. Например, тихоокеанской популяции сардины-иваси. Вместе с тем, в предыдущий период высокой численности сардины одним из индикаторов предстоящего снижения стало изменение таких биологических характеристик рыбы, как её жирность и размерный состав. Поэтому учёные ТИНРО продолжат мониторинг и всесторонний анализ численности и биомассы пелагических объектов промысла (сардины-иваси, сайры, скумбрии, анчоуса).

Мезопелагические объекты дальневосточных морей (например, японский нотоскопел Notoscopelus japonicus), являются резервной сырьевой базой, которую целесообразно использовать для производства технической продукции − кормов для нужд аквакультуры и сельского хозяйства.

Промысел таких биоресурсов в настоящее время ограничен из-за отсутствия орудий добычи и производственных мощностей. Если через 5-10 лет численность промысловых скоплений иваси

снизится, − освободятся добывающие суда, жиромучные заводы для вылова и переработки мезопелагических рыб.

Перспективы использования этих гидробионтов учёные ТИНРО планируют оценить и разработать специализированные орудия добычи, а также методики получения технической продукции

из мезопелагических рыб.

Многолетние комплексные исследования морских и океанических экосистем дальневосточными учёными создали предпосылки для полноценного использования этих ресурсов.

Научный сотрудник ТИНРО принял участие в съезде молодых учёных России

Кандидат технических наук., заведующий сектором орудий лова лаборатории промысловой гидроакустики технологий лова и технических средств аквакультуры, член Совета молодых ученых Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Никита Ваккер

поделился с коллегами полезной информацией, представленной спикерами в рамках многочисленных мероприятий XII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ.

Основная цель Съезда, который прошёл с 15 по 17 июля 2024 г. в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), – вовлечь сообщества молодых учёных в решение важнейших задач развития общества и нашей страны.

Каждый день в программе было отведено время для семинаров и мастер-классов Российского научного фонда (РНФ). Участники узнали о деятельности РНФ, специальных грантовых линейках и иных мерах поддержки молодых исследователей в целях формирования кадрового потенциала для науки будущего.

Всероссийский съезд советов молодых учёных и студенческих научных обществ проводится ежегодно и включён в число мероприятий Десятилетия науки и технологий (2022–2031 годы).

Организатор − Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Среди более тысячи участников, приехавших в этом году во Владивосток со всей России, − молодые учёные, представители научных организаций, преподаватели и сотрудники образовательных учреждений.

Задачи Съезда – интересные и важные: например, популяризация достижений российской науки и информации о её перспективах среди граждан Российской Федерации, привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок, оптимизация форматов взаимодействия молодых учёных для решения задач науки, бизнеса, региона.

В первый день были затронуты темы инструментов поддержки научных исследований, Cтратегии научно-технологического развития России, эффективного управления научной инфраструктурой, новых инструментов проведения исследований и разработок, а также международного научно-технологического сотрудничества.

Второй день Съезда был посвящён проектированию IV Конгресса молодых ученых и инициативам Десятилетия науки и технологий, таким как: научному волонтерству, научно-популярному туризму, научным детским площадкам и другим инициативам.

Заключительный день Съезда был отведён под обсуждение инструментов научной коммуникации.

Различные инструменты позволяют молодым учёным получить финансовую и организационную поддержку своих научных и технологических инициатив. Такие программы поддержки действуют на федеральном, региональном и институциональном уровнях.

Участники семинара РНФ рассказали о существующих мерах поддержки, поделились успешными практиками, ответили на вопросы о том, как молодому учёному определить наиболее подходящую для себя форму поддержки; куда и как представлять свои проекты для получения финансирования и грантовой поддержки.

А в ходе сессии вопросов и ответов молодым учёным объяснили нюансы оформления и подачи заявки на получение Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций, а также рассказали о «подводных камнях» процедуры подачи.

В одну из ключевых задач Координационного совета по работе со СМУ и СНО входит содействие кооперации отраслевых молодежных научных обществ по всей стране. Это обусловлено тем, что сотрудничество в области науки – предпосылка к переходу в единое научно-технологическое пространство. В рамках мастер-класса РНФ участники обсудили процессы и механизмы продвижения научных идей внутри научного сообщества и за его пределами, затронули вопросы соблюдения этических норм при подготовке публикаций, оптимальные алгоритмы коммуникации с обществом и средствами массовой информации.

Каждого учёного можно с полным правом назвать «Человек будущего»: они активно участвуют в генерировании новых знаний, а значит, и в создании мира, в котором будут жить люди многие годы спустя.

- С подробной программой XII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ можно ознакомиться здесь (ссылка).

- Положение о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых (ссылка).

Фото организаторов с сайта XII Всероссийского съезда СМУ и СНО: https://forum2024.scienceid.net/

Фото организаторов с сайта XII Всероссийского съезда СМУ и СНО: https://forum2024.scienceid.net/

Фото организаторов с сайта XII Всероссийского съезда СМУ и СНО: https://forum2024.scienceid.net/

Учёные ВНИРО продолжают исследования лососей на Чукотке

На территории Чукотского автономного округа научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводит комплексные научно-исследовательские работы

в Мейныпильгынской озерно-речной системе (МОРС).

С 19 июня учёные Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и ЧукотНИО оценивают динамику хода тихоокеанских лососей, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и контрольные орудия лова. Полученные данные используются для оперативного регулирования промысла и прогнозирования подходов тихоокеанских лососей в МОРС на будущие годы.

Место для изучения лососей выбрано неспроста. В МОРС ежегодно приходит для воспроизводства крупнейшее на Чукотке стадо нерки. За последние 10 лет в озёра, в среднем, возвращается

около 400 тыс. особей этого вида тихоокеанских лососей, из которых около 250 тыс. производителей нерестятся, чтобы оставить потомство.

Помимо нерки, в этом районе размножается горбуша, и в нечётные годы численность поколений может превышать 1 млн. экземпляров.

Бассейн Мейныпильгынской озерно-речной системы состоит из двух озер и впадающих в них рек и ручьев. Между собой озера Ваамъечгын и Пекульнейское соединены протокой,

а через общее устье – с Беринговым морем.

С открытием устья, в озеро Пекульнейское из моря массово устремляется ларга. Основу рациона этого морского млекопитающего составляют тихоокеанские лососи. По результатам визуальных учётов с использованием БПЛА, численность ларги в озере после открытия устья за несколько дней возросла более чем в 10 раз: с нескольких десятков до 6-7 сотен особей.

Кроме ларги, в устье во время прилива регулярно заходят белухи, которые тоже любят полакомиться тихоокеанскими лососями.

Мониторинг динамики захода лососей в протоки из моря и далее в озера и их нерестовые притоки необходимы, чтобы контролировать промысловое изъятие и обеспечивать пропуск производителей

на нерест в количестве, достаточном для восполнения стада.

Какая же информация является базовой для получения научных заключений?

Данные контрольных уловов позволяют оценить интенсивность анадромной миграции лососей,

её продолжительность, дискретность, выделить «волны» миграции.

Биологические анализы рыб позволяют оценить размерно-весовые характеристики, плодовитость, половой и возрастной состав, долю рыб разного возраста в возвратах конкретного года

(например, 2024 г).

Эта информация, с учётом накопленных ранее данных, позволяет оценивать численность поколений в целом, анализировать урожайность этих поколений в динамике, определять факторы, оказывающие влияние на их выживаемость.

Значительное время научная группа проводит в местах концентрации тихоокеанских лососей и на нерестилищах, в местах отстоя и дозревания рыб (руч. Крутой, р. Рыннатанмельгын, озерные приустьевые пространства). Там учёные оценивают динамику численности готовых к нересту рыб на основе данных съёмки с БПЛА.

Позже, когда все производители зайдут в реки на нерест и будут доступны для наблюдения с воздуха, будет проведён тотальный учёт с борта вертолета. Эти оценки, наряду с данными количественного вылова, позволят оценить суммарный возврат нерки в Мейныпильгинскую озерно-речную систему в 2024 г.,

а также станут основой для оценки возвратов нерки в будущем, когда потомки нереста этого года начнут возвращаться в родные реки взрослыми рыбами.

В комплексе проведенных работ полученные сведения позволяют не только оперативно регулировать промысел в регионе, но и прогнозировать тенденции в динамике численности тихоокеанских лососей

в Мейныпильгынской озерно-речной системе на будущие годы.

Поздравляем Дениса Владимировича Измятинского с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Дениса Владимировича Измятинского - кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей, искреннего, интеллигентного и мудрого Человека и Учёного!

Денис Владимирович пришёл на работу в ТИНРО сразу после окончания Дальневосточного Государственного Университета (ДВГУ) в 1997 году, и с тех пор всю свою жизнь посвятил развитию рыбохозяйственной науки.

Д.В. Измятинский активно участвует в экспедиционных исследованиях и работах по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов. Область его научных интересов включает исследование ихтиоценов Японского моря, оценку и прогнозирование состояния водных биоресурсов, распределения, динамики численности, эффективности естественного воспроизводства гидробионтов в подзоне Приморье и Западно-Беринговоморской зоне.

Собранный багаж знаний, целеустремлённость и системность мышления помогли Д.В. Измятинскому успешно защитить диссертацию «Ихтиофауна верхней сублиторали залива Петра Великого (Японское море)» на соискание учёной степени кандидата биологических наук, опубликовать в соавторстве с коллегами 75 научных работ, в том числе 3 монографии.

Он неоднократно выступает с докладами о результатах своих научных исследований на региональных, всероссийских и международных симпозиумах, конгрессах, конференциях.

Коллеги искренне уважают Дениса Владимировича за профессионализм, честность, открытость, тактичность, интеллигентность, искреннюю преданность научным ценностям и самоотверженный труд на благо рыбного хозяйства.

Являясь активным участником шахматного клуба ТИНРО, Д.В. Измятинский представлял наш Институт на различных городских и краевых соревнованиях, неоднократно занимая призовые места.

Следует отметить и его готовность делиться знаниями и опытом с молодёжью, оказывая содействие в проведении мероприятий по профориентации, конкурсов учебно-исследовательских работ школьников.

В этот прекрасный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Денису Владимировичу крепкого здоровья, исполнения всех надежд и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Учёные ТИНРО рассказали о выращивании молоди объектов марикультуры

Проект «Живая тайга» был организован с 11 по 15 июля на острове Попова межрегиональным экологическим пресс-клубом «Последняя среда» при поддержке Фонда президентских грантов, конкурса «Море возможностей», FESCO и содействии ФГБУ «Земля леопарда», администрации Владивостока, ТИНРО, АНО «Развитие», Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, ДВО РАН, МОО «Чистые игры», «Союза во имя добра», Центра волонтеров ВВГУ, компании «Танира», пекарни Мистер Пряник. Среди участников – более 50 лучших журналистов и блогеров из самых разных регионов Дальнего Востока, эксперты из государственных, общественных, природоохранных, научных, журналистских организаций и бизнеса, поддерживающего социальные проекты.

Сотрудники Инновационного научно-производственного центра марикультуры Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) на острове Попова провели 13 июля ознакомительный визит журналистов и волонтёров Транспортной группы FESCO в Центр, в рамках образовательной программы для участников Морского фестиваля как отдельного события Школы экологической журналистики «Живая тайга».

Морской фестиваль под девизом «Море живое. Давайте его беречь!» состоялся 13 июля и проходил на двух площадках – на берегу пролива Старка и в Центре экологического просвещения Дальневосточного морского заповедника (ФГБУ «Земля леопарда»). Участниками просветительского молодежного мероприятия стали журналисты – победители и лауреаты XVIII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» из восьми краев и областей ДФО, волонтёры FESCO, команда Морского патруля местной школы № 29, туристы и жители острова Попова. В целом, в события фестиваля было вовлечено около 200 человек.

Образовательная программа Школы «Живая тайга» включала ознакомительный визит в Инновационный научно-производственный центр марикультуры ТИНРО на о. Попова (ИНПЦ).

Здесь к.б.н., Игорь Сухин, начальник отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры, вместе с коллегами продемонстрировал журналистам, как учёные занимаются выращиванием таких гидробионтов, как устрицы, трепанг, приморский гребешок, бурые водоросли.

Одним из основных направлений работы ИНПЦ является разработка новых биотехнологий воспроизводства ценных промысловых гидробионтов, оказание марикультурным хозяйствам консультативной помощи.

Посетители узнали, что сохранение и приумножение жизни – процесс непростой, требующий специальных знаний и умений, максимальной вовлечённости в поддержание многофакторных условий, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности морских организмов. Например, подопечных (личинок трепанга и устрицы) нужно регулярно кормить 3 раза в день питательными микроводорослями (Dunaliella salina и Chaetoceros muelleri), которые также культивируются в Центре марикультуры ТИНРО.

Учёными ТИНРО разработаны Технические руководства по получению молоди приморского гребешка и дальневосточного трепанга для модельных питомников мощностью 1 млн. экз. в год.

Также есть Техническое руководство по получению молоди тихоокеанской устрицы для модельного питомника мощностью 1 млн. экз. в год. В настоящее время разрабатывается технология индустриального подращивания заводской молоди устрицы до этапа пересадки в морские садки. Проведены неоднократные успешные эксперименты по транспортировке молоди дальневосточной устрицы для выращивания в условиях Черного моря.

Подробно о состоявшемся XVIII Дальневосточном конкурсе природоохранной журналистки «Живая тайга» и событиях проекта «Живая тайга» расширяет границы», работы участников конкурса,

можно почитать на сайте пресс-клуба «Последняя среда», в телеграм-канале «Живая тайга».

Участники Школы экологической журналистики «Живая тайга» приняли решение повторить это событие

в следующем году.

Баннер Морского фестиваля 2024

Инновационный научно-производственный центр марикультуры Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) на острове Попова

Дальневосточный трепанг (производители)

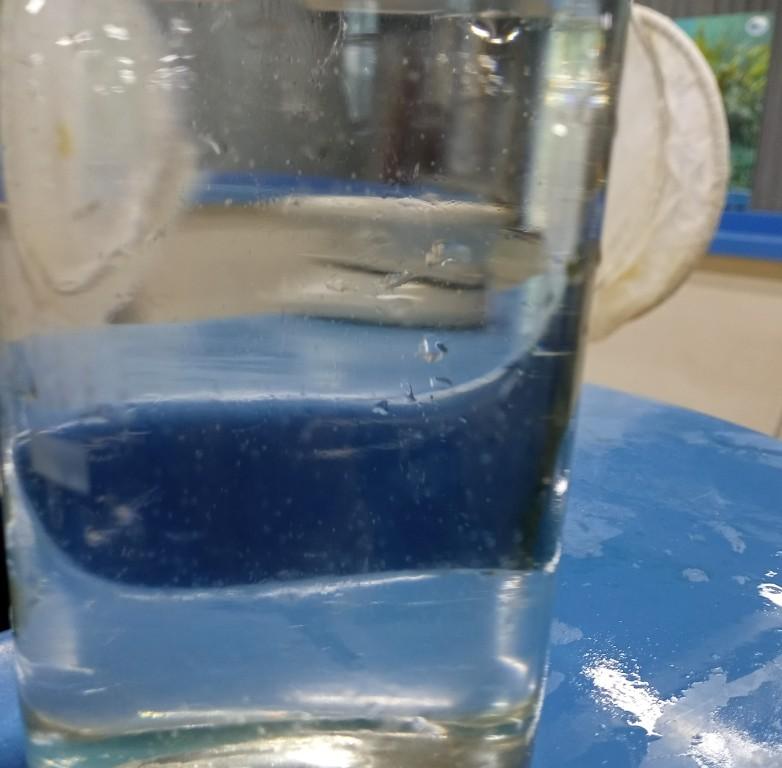

В колбе, к которой приковано внимание – тысячи маленьких трепангов

В колбе, к которой приковано внимание – тысячи маленьких трепангов

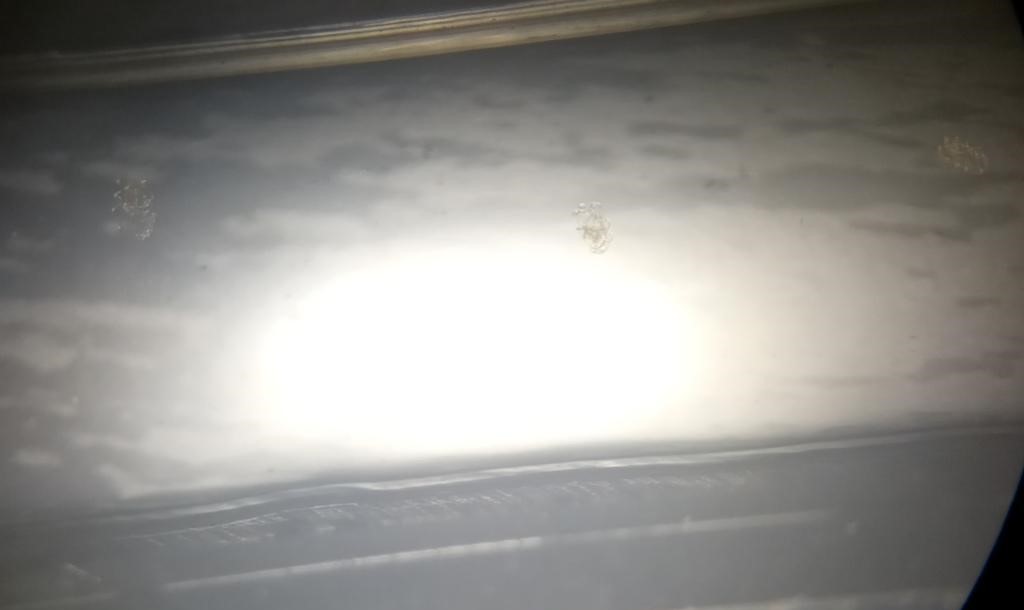

Под микроскопом можно разглядеть личинку трепанга (в стадии развития «аурикулярия»)

Под микроскопом можно разглядеть личинку трепанга (в стадии развития «аурикулярия»)

Личинка трепанга (в стадии развития «аурикулярия») - крупным планом

Здесь выращивают молодь трепанга

Тихоокеанские устрицы (производители)

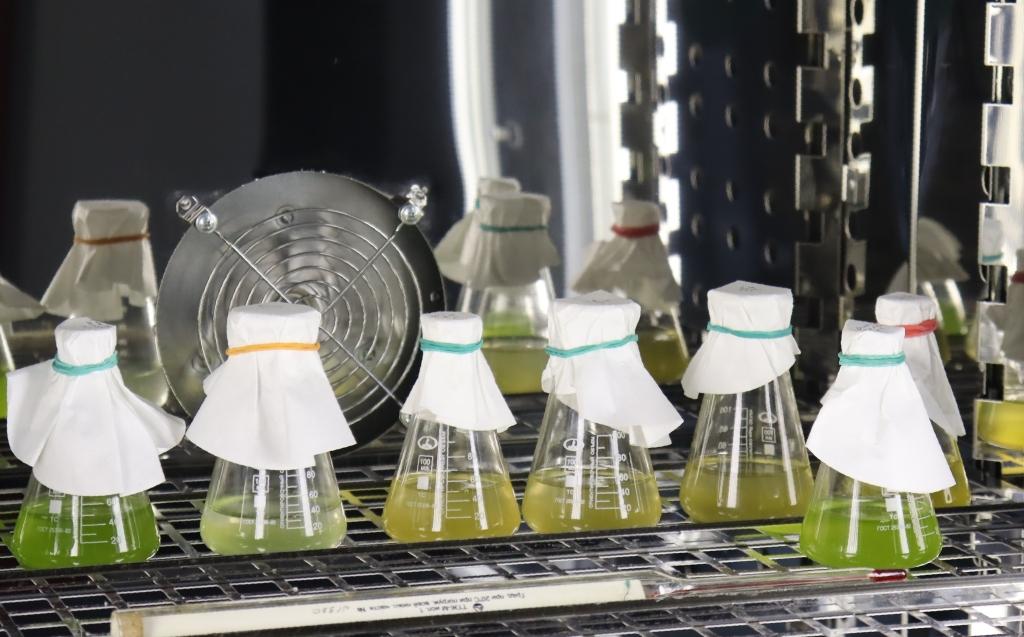

Цех культивирования микроводорослей (Dunaliella salina и Chaetoceros muelleri) для питания выращиваемых гидробионтов

Колбы с микроводорослями в термолюминостате (оборудование позволяет долговременно поддерживать заданную температуру и уровень освещения рабочей камеры)

Полевые исследования промысловых рыб и объектов любительского рыболовства подзоны Приморье

Учёные лаборатории биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей, а также станции «Лазовская научно-исследовательская в пос. Заповедный» отдела технического обеспечения аквакультуры Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) с 6 по 12 июля 2024 г. в б. Киевка Приморского края изучали промысловые объекты на малых глубинах, недоступных облову с научных и промысловых судов, собирали данные о расположении мест любительского рыболовства, количестве рыбаков-любителей и их уловах. Отлов рыбы осуществлялся с использованием сачка из дели с диаметром ячеи 5 мм и диаметром входного отверстия сачка 40 см.

Цель – мониторинг водных биоресурсов на малых глубинах и учёт полученных сведений при оценке запасов определённых промысловых объектов и сопутствующих видов прилова. Несмотря на то, что учётные съёмки и промысловые работы обычно начинаются с глубины около 20 метров, часть промысловых скоплений и молоди ряда добываемых гидробионтов располагается в мелководной зоне моря.

За период наблюдений отмечено 18 видов рыб из 9 семейств. Наибольшее число видов отмечено в уловах сачка, которым облавливали пояс морской травы (зостеры) на глубинах менее 1 м.

Учёные (к.б.н. Надежда Ассеева, к.б.н. Денис Измятинский, Дмитрий Быстрицкий) обработали уловы и провели анкетирование рыбаков-любителей, измерили 697 экз. рыб, провели биологический анализ 195 экземпляров.

Существенное биоразнообразие отмечено в уловах сачка (10 видов), а в уловах рыбаков-любителей − 8. Наибольшим числом видов были представлены семейства рогатковых (Cottidae) – 4 вида и маслюковых (Pholidae) – 3.

В уловах сачка превалировали маслюки рода Pholis, молодь пятнистого терпуга (Hexagrammos stelleri), усатого бычка (Blepsias cirrhosus) и широкорота красивого (Neozoarces steindachneri).

Наибольшая плотность биомассы рыб на единицу площади отмечена во время любительского лова на глубинах 3 - 4,5 м: 9,1 т/км2. В уловах рыбаков с удочками по биомассе доминировали японская камбала (Pseudopleuronectes yokohamae) и мелкочешуйная краснопёрка (Tribolodon brandtii).

Коллектив ТИНРО отметил День рыбака

В пятницу, 12 июля, состоялось торжественное собрание коллектива Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), посвящённое Дню рыбака.

В поздравлении представителей рыбохозяйственной науки приняли участие руководители отраслевых организаций Дальнего Востока.

Вклад учёных ТИНРО в совершенствование рыбной отрасли России был отмечен ведомственными наградами Федерального агентства по рыболовству, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, профильных ассоциаций. Кроме того, были оглашены результаты II этапа Первенства ФГБНУ «ВНИРО» по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ».

Как отметил в своём выступлении заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), к.б.н., Алексей Байталюк, для учёных, специализирующихся на рыбохозяйственной науке, День рыбака является таким же значимым и важным праздником, как и День российской науки. Это обусловлено тем, что отраслевые НИИ были созданы, чтобы помогать отечественным рыбакам и рыбной промышленности. «Результат нашей деятельности – не только в научных статьях, обозначающих вехи вечного процесса познания мира, – он заметен по таким показателям, как объём улова массовых промысловых объектов, величина добавочной стоимости продукции глубокой переработки гидробионтов, обеспеченность рыбодобывающего флота России актуальными данными, а внутреннего и внешнего рынков − рыбой и морепродуктами. Несмотря на комплексные задачи, поставленные перед отраслевой наукой, сложности экспедиционных работ в суровых условиях Дальнего Востока и Арктики,

мы – на правильном пути», – подчеркнул он.

Тёплые слова поддержки и искренней благодарности учёным за развитие региона прозвучали в поздравительных речах Константина Степанова − министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, Андрея Брика − Председателя Думы города Владивостока, Георгия Мартынова − Президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Максима Козлова − Президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Кроме того, в ТИНРО были продемонстрированы видеопоздравления с Днём рыбака,

которыми дальневосточные филиалы ВНИРО обменялись друг с другом.

Атмосфера праздника ощущалась даже в том, что для участников торжественного собрания 12 июля впервые за несколько последних лет открылись двери актового зала, который находился всё это время

на реставрации. Стены этого помещения помнят многочисленные заседания Учёных советов ТИНРО, Дальневосточных научно-промысловых советов, юбилейных и иных значимых отраслевых мероприятий.

За значительный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса России МЕДАЛЬ «ЗА ЗАСЛУГИ

В РАЗВИТИИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ» I СТЕПЕНИ была вручена:

Шевлякову Евгению Александровичу – к.б.н., начальнику отдела изучения жизни тихоокеанских лососей и перспективных объектов промысла;

Горбатенко Константину Михайловичу – д.б.н., главному научному сотруднику лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб.

За значительный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса России МЕДАЛЬ «ЗА ЗАСЛУГИ

В РАЗВИТИИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ» II СТЕПЕНИ была вручена:

Кузнецову Михаилу Юрьевичу – к.т.н., начальнику лаборатории промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры;

Слизкину Алексею Гавриловичу – к.б.н., ведущему научному сотруднику лаборатории изучения морского периода жизни тихоокеанских лососей отдела изучения тихоокеанских лососей и перспективных объектов промысла;

Чупиковой Елене Станиславовне – к.т.н., заведующей лабораторией нормирования, стандартизации и технического регулирования;

Рачеку Евгению Ивановичу – к.б.н., ведущему научному сотруднику отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры.