pavlikov

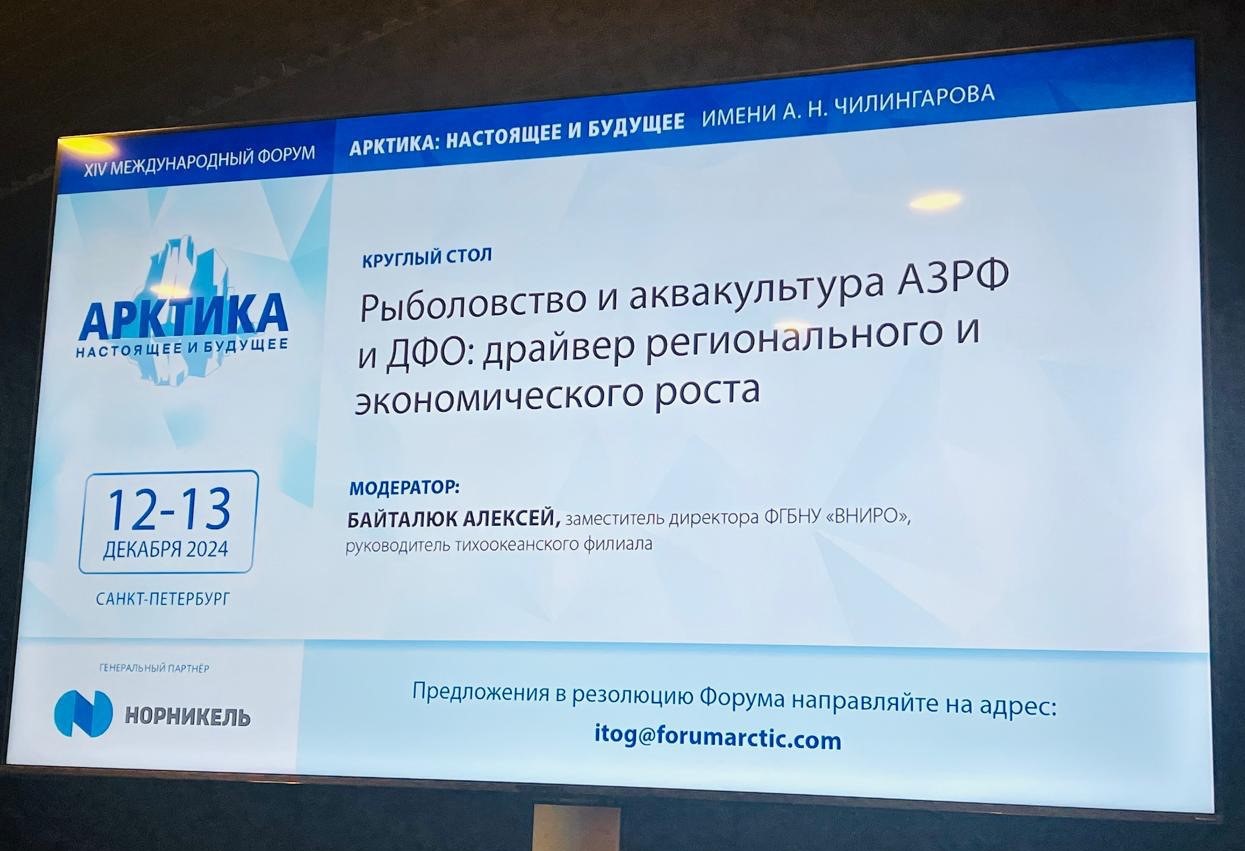

Арктика: настоящее и будущее

12-13 декабря в Санкт-Петербурге состоялся XIV Международный форум

«Арктика: настоящее и будущее им. А.Н. Чилингарова».

Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций, СМИ для участия в определении ключевых направлений социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и формировании решений по актуальным вопросам, стоящим в Арктике.

В рамках Форума прошёл Круглый стол «Рыболовство и аквакультура АЗРФ и ДФО: драйвер регионального и экономического роста».

Заместитель директора − руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО»), к.б.н. Алексей Байталюк принял участие в Круглом столе в качестве модератора и выступил с докладом «Сохранение и развитие ресурсного потенциала восточного сектора Российской Арктики».

Вышел в свет путинный прогноз промысла тихоокеанской сельди на 2024 год

Опубликован путинный прогноз развития российского промысла нагульной сельди разных популяций на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 г.

Материалы были подготовлены научными сотрудниками Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского и Сахалинского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ВНИРО»).

Основываясь на анализе океанологической обстановки, состояния сырьевой базы, фактической структуры промыслового флота, других значимых факторов, дальневосточные учёные оценили перспективы предстоящей путины, результативность использования различных орудий лова, оптимальное количество

и соотношение судов разного типа, необходимое для эффективной реализации ОДУ и РВ в осенне-зимний период 2024 г.

В целом вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке России (общий допустимый улов и рекомендуемый вылов) в 2024 г. прогнозируется на уровне 515,7 тыс. тонн.

К моменту выхода прогноза пользователями водных биоресурсов выловлено 70,6 тыс. т,

поэтому на осенне-зимний период 2024 года остаётся 445,1 тыс. т.

Материалы прогноза предназначены для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков, широкого круга специалистов рыбной отрасли, и направлены в профильные учреждения.

Более восьмидесяти процентов вылова приходится на охотскую, западноберинговоморскую

и корфо-карагинскую популяции сельди: их вылов может достигнуть 445,1 тыс. тонн.

В прогноз также включены обзор отечественного и внешнего рынков рыбной продукции из сельди, нормативно-правовые основы ведения промысла этого гидробионта, технические условия для производства пищевой продукции из сельди.

Научно-информационное обеспечение промысла водных биоресурсов способствует повышению эффективности промысловых операций, сокращению времени поиска концентраций гидробионтов.

Учёные ЧукотНИО завершили мониторинг морских млекопитающих

Научные сотрудники ЧукотНИО − отдела «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов

и вод, прилегающих к Чукотскому АО» Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») − завершили полевые исследования лежбища тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень,

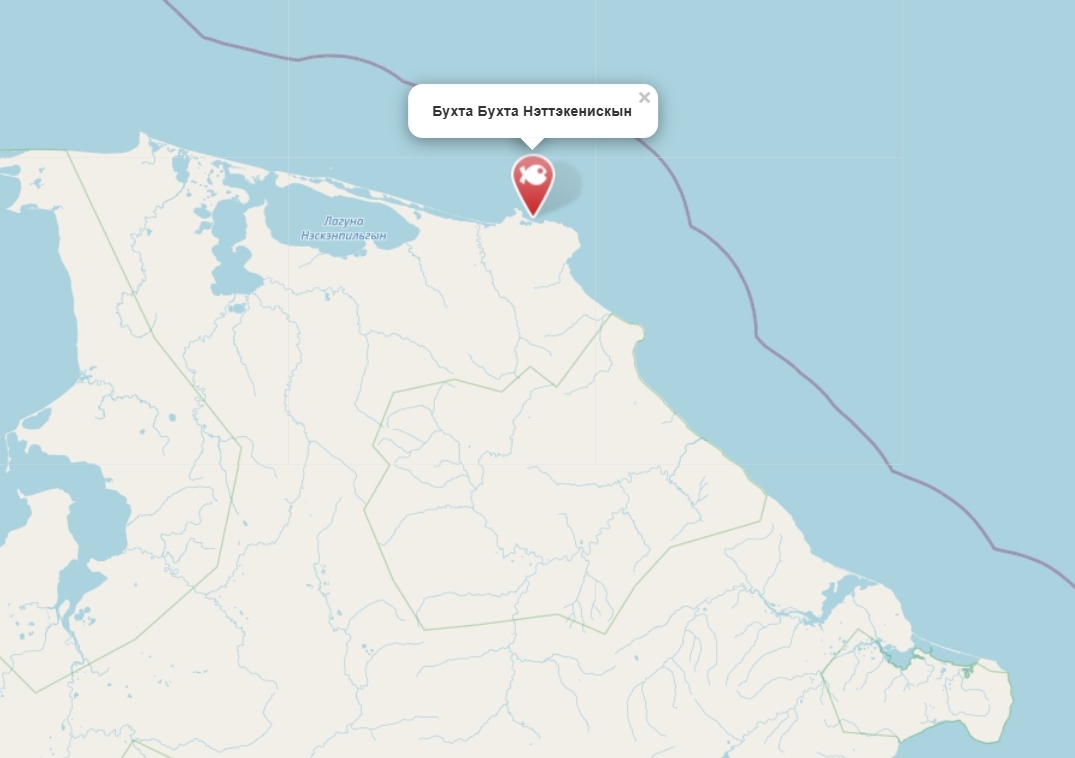

а также мониторинг промысла морских млекопитающих в бухте Нэттэкенискын (Чукотское море).

Специалисты провели визуальные наблюдения, изучили особенности пространственного распределения, оценили половозрастную структуру серых и гренландских китов в Чукотском море, тихоокеанских

моржей – на побережье.

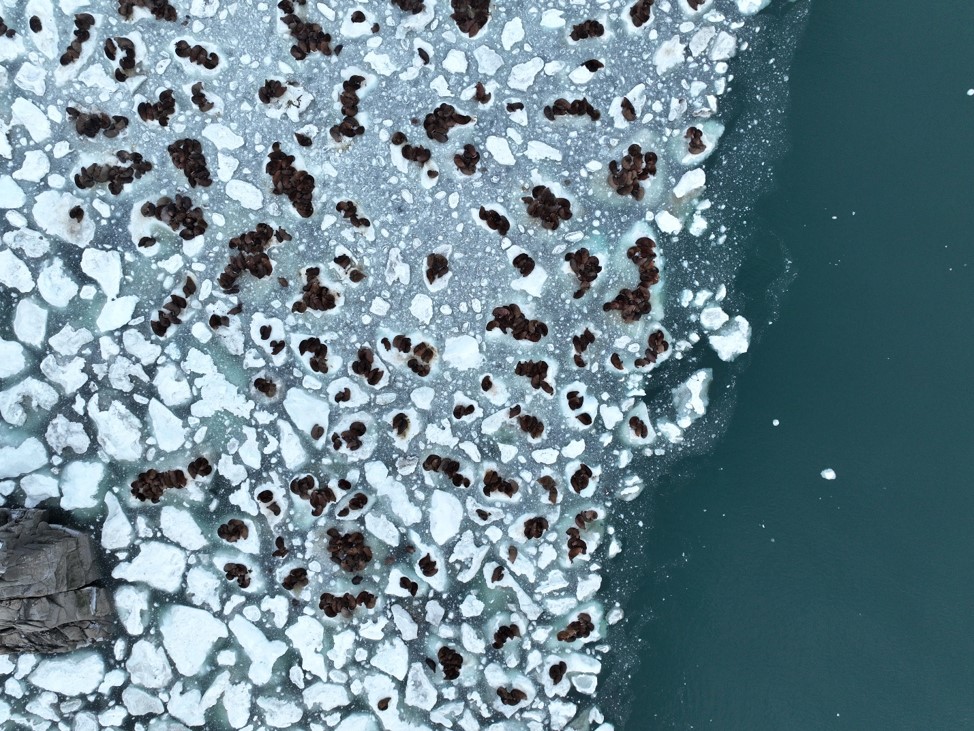

Погодные условия поздней осенью 2024 г. позволили моржам преимущественно использовать для размещения льдины, с которых этому льдолюбивому виду ластоногих удобно нырять и добывать себе еду. На береговом лежбище они провели всего три дня: остальное время моржей отмечали лишь на ледовых залёжках и в воде.

Зафиксированная численность тихоокеанского моржа была немного выше 10-ти тысяч особей.

В другие годы на этом лежбище учитывали до 100 тыс. моржей.

В 2024 году на исследованной территории отмечена высокая смертность моржей,

не характерная для такого сравнительно небольшого лежбища.

Анализ имеющихся данных помог определить причину явления. В октябре лежбище на мысе Сердце-Камень заняли моржи американской группировки с мыса Пойнт-Лей, но их существенная усталость после длительного перехода по открытой воде привела к высокой смертности этих животных на побережье.

Что касается российской группировки моржей, то известно, что во время осенней миграции она всё время находилась на морской кромке льда, и на мыс Сердце-Камень тогда не выходила.

Ещё одно важное направление исследований дальневосточных учёных включало мониторинг промысла морских млекопитающих представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). Было обследовано 2 серых кита, 28 моржей, 1 лахтак и 6 акиб (кольчатых нерп), которых добыли охотники территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин» в рамках традиционной хозяйственной деятельности. Из-за тяжелой ледовой обстановки в Чукотском море промысел представителями КМНС был начат лишь в конце сентября, когда отмечается наименьшая ледовитость Чукотского моря.

Все полученные результаты будут использованы для оценки численности морских млекопитающих в Чукотском море.

Лежбище тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень

Мыс Сердце-Камень

Ледовые залёжки тихоокеанского моржа

Бухта Нэттэкенискын

Поздравляем Виктора Дмитриевича Дзизюрова с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Дзизюрова Виктора Дмитриевича – кандидата биологических наук, руководителя группы обеспечения производственных работ Инновационного научно-производственного центра марикультуры на о. Попова!

11 декабря 2024 г. Виктору Дмитриевичу исполняется 75 лет, из которых больше 45-ти посвящены ТИНРО.

После окончания Дальневосточного государственного университета и службы в армии Виктор Дмитриевич несколько лет работал в лаборатории фотосинтеза Института биологии моря ДВО РАН.

В 1976 году В.Д. Дзизюров присоединился к единомышленникам из Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО): на созданной Базе марикультуры на о. Попова и Экспериментальной базе Дальтехрыбпрома в заливе Посьета учёные приступили к разработке основ культивирования трепанга, макрофитов, приморского гребешка, мидии, устрицы с учётом российских реалий. Основные усилия этих научных специалистов в это время

были направлены прежде всего на разработку технологий разведения водных биоресурсов, создание соответствующей нормативной базы.

Научный интерес Виктора Дмитриевича сосредоточился на изучении прикладных вопросов культивирования микроводорослей и красных водорослей-агарофитов.

В начале 1980-х гг. он заведовал сектором интенсивного культивирования анфельции, позднее – лабораторией водорослей. В этот период рабочей группой под его руководством были созданы культиваторы лабораторного и полупромышленного типа и разработаны эффективные технологии культивирования агароносов − анфельции и грацилярии, подтвержденные патентами.

Благодаря системности мышления, целеустремлённости, В.Д. Дзизюров успешно защитил диссертацию

на соискание учёной степени кандидата биологических наук («Управляемая культура макрофитов:

(на примере ahnfeltia tobuchiensis)»).

В.Д. Дзизюров принял активное участие в создании основ для эффективного развития марикультуры

на российском Дальнем Востоке.

Благодаря широкому научному кругозору и усердной работе, Виктором Дмитриевичем в соавторстве

с коллегами опубликовано более 100 научных работ, зарегистрировано больше 10 изобретательских патентов.

Единомышленники искренне уважают В.Д. Дзизюрова за профессионализм, высокую компетентность в рабочих вопросах, ответственность, преданность научным ценностям, разносторонние увлечения, чувство юмора и оптимизм.

Безупречный труд и достижения В.Д. Дзизюрова в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – звание «Почётный работник рыбного хозяйства России», благодарности и почётные грамоты Федерального агентства по рыболовству, ТИНРО,

Губернатора Приморского края.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Виктору Дмитриевичу Дзизюрову крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, неиссякаемой энергии

и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Поздравляем Дмитрия Валерьевича Антоненко с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Антоненко Дмитрия Валерьевича – кандидата биологических наук, заведующего сектором оперативного прогноза условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии!

9 декабря 2024 г. Дмитрию Валерьевичу Антоненко исполняется 55 лет, из которых более 20-ти посвящены ТИНРО.

Будучи выпускником Дальневосточного технического института рыбной промышленности и хозяйства (Дальрыбвтуза), Д.В. Антоненко несколько лет своей жизни отдал Институту биологии моря ДВО РАН (в настоящее время − Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского − научно-исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук). Проявив целеустремлённость и системность мышления, здесь он успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук («Пространственно-возрастная структура и некоторые черты биологии терпугов рода Hexagrammos залива Петра Великого: Японское море»).

Благодаря своему опыту, знаниям и высокой квалификации, с 2001 года – уже «на палубе» ТИНРО – Дмитрий Валерьевич вплотную подключился к решению важнейших вопросов рыбохозяйственной науки: оценке и прогнозированию состояния рыбных ресурсов в дальневосточных морях и открытых водах Тихого океана.

Д.В. Антоненко участвовал более чем в 25 научно-исследовательских экспедициях.

Научный интерес Дмитрия Валерьевича сосредоточен на изучении динамики численности, распределения, биологии массовых пелагических и донных рыб дальневосточных морей и северной части Тихого океана. Он принимает активное участие в подготовке путинных и долгосрочных прогнозов по пелагическим видам промысловых рыб Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Непосредственно под его руководством осуществлялось научно-информационное обеспечение сайровой и пелагической экспедиции в период 2011-2018гг. Капитаны добывающих судов, представители рыбодобывающих компаний неоднократно подчёркивали высокую эффективность работы научной группы информационного обеспечения сайровой экспедиции, которую возглавлял Дмитрий Валерьевич.

Несколько лет Дмитрий Валерьевич успешно заведовал научными работами на станции ТИНРО «Океаническая» на острове Шикотан. Эта база была создана для развития изучения биоресурсов прикурильских вод и усиления научно-информационного сопровождения путин по таким объектам промысла, как дальневосточная сардина, скумбрия, минтай, кальмар.

Благодаря широкому научному кругозору и усердной работе, Д.В. Антоненко является

автором и соавтором более 95 научных работ.

Дмитрий Валерьевич более 6 лет вносит значительный вклад в представление интересов отечественной рыбохозяйственной науки и российского рыболовства на международной площадке: активно участвует в работе таких структур, как Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) и международная Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES).

Единомышленники искренне уважают Д.В. Антоненко за профессионализм, честность, надёжность, открытость, преданность научным ценностям и самоотверженный труд. Как отмечают многие коллеги, Дмитрий Валерьевич – опытный и талантливый специалист, мудрый наставник, который щедро делится своими знаниями и опытом с молодыми специалистами, душа компании.

Безупречный труд и достижения Д.В. Антоненко в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – благодарственное письмо Федерального агентства по рыболовству, благодарности и почётные грамоты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРО, Федерации Профсоюзов Приморского края.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Дмитрию Валерьевичу Антоненко крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Поздравляем Сергея Анатольевича Солодовникова с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Солодовникова Сергея Анатольевича – Ветерана труда и Ветерана рыбного хозяйства России, который работает

в Отделе бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промыслов!

После окончания в 1982 году Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства по специальности «ихтиология и рыбоводство» Сергей Анатольевич направился на Дальний Восток, где более 6 лет посвятил «Тихоокеанскому управлению промысловой разведки

и научно-исследовательского флота» («ТУРНИФ»).

Начиная с 1988 года, он накрепко связал свою судьбу с работой в ТИНРО: сначала в лаборатории рыбных ресурсов Южной части Тихого океана, затем − в лаборатории внутреннего рыболовства,

а с 1993 г. и по настоящее время − в отделе бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промысла, одном из важнейших подразделений Института.

За более чем 40-летний период работы Солодовников Сергей Анатольевич сформировался как высококвалифицированный профессионал рыбной отрасли. Этому способствовало его активное участие в большом количестве научных рейсов, работа наблюдателем на промысловых судах в российских водах и практически на всей акватории Тихого океана.

Сергей Анатольевич является одним из организаторов разработки и формирования бассейновых промысловых прогнозов, участвует в подготовке информационно-аналитических документов по состоянию промысловых ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

С.А. Солодовников является соавтором ряда научных трудов, посвящённых состоянию сырьевых ресурсов подзоны Приморья, Южных и Северных Курил, Восточной Камчатки и Охотского моря. В настоящее время готовятся к публикации работы по другим районам северной части Тихого океана.

Коллеги искренне ценят Сергея Анатольевича за преданность научным ценностям, отзывчивость, лёгкость в общении, готовность делиться накопленными знаниями и опытом, подставить плечо и прийти на помощь в трудную минуту.

Многолетний безупречный и ответственный труд С.А. Солодовникова неоднократно был отмечен ведомственными наградами, среди которых – благодарственные письма и почётные грамоты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРО, звание «Ветеран труда»,

медаль «Ветеран рыбного хозяйства России».

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Сергею Анатольевичу благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов!

С юбилеем!

Учёные ТИНРО провели исследования прибрежных вод Приморья

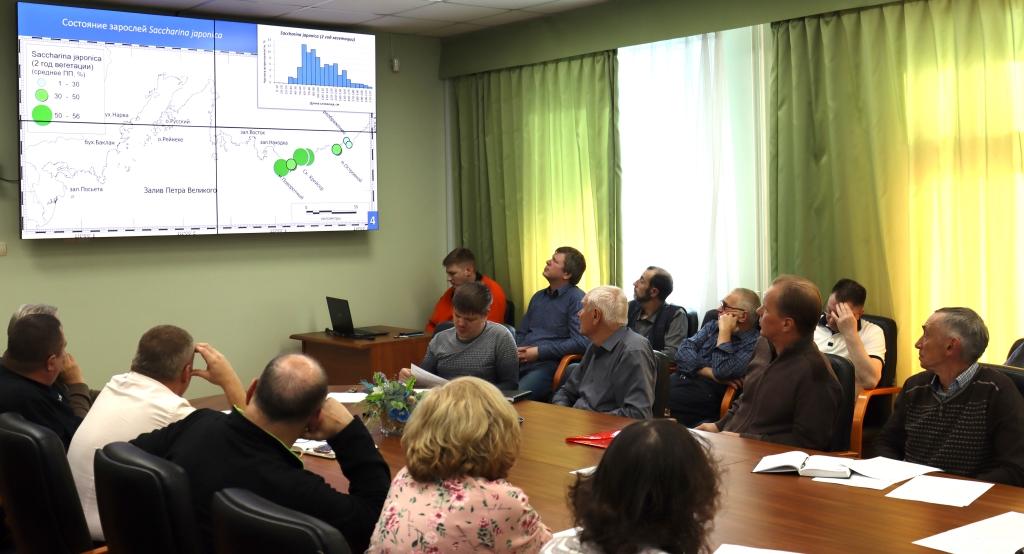

На расширенном заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») рассмотрели рейсовый отчёт «Пространственное распределение, особенности биологии и ресурсы прибрежных промысловых беспозвоночных и макрофитов южного Приморья (Японское море, подзона Приморье)» на НИС «Убеждённый». Материалы были посвящены результатам исследований в прибрежных водах Приморья от бухты Рейд Паллада до бухты Преображение, выполненных водолазным способом.

В ходе экспедиции учёные лабораторий бентоса, промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО выполнили водолазную гидробиологическую съёмку (686 станций), провели биологический анализ 657 экз., измерили 9,5 тыс. гидробионтов, определили 27 видов макрофитов, 92 вида беспозвоночных. Научные сотрудники лаборатории морских млекопитающих осуществили визуальный учёт ларги в местах водолазных работ.

Анализ собранных материалов позволит оценить параметры среды обитания (например, уровень воздействия морских млекопитающих на скопления беспозвоночных), состояние запасов водных биологических ресурсов, сформировать объёмы общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендуемого вылова (РВ).

Отмечено увеличение запасов приморского гребешка в акватории полуострова Краббе: это обусловлено влиянием марикультурных хозяйств.

В середине сентября состояние ресурсов дальневосточного трепанга на изученной акватории охарактеризовано как низкое. В этом контексте важное значение имеет состоявшийся в ноябре 2024 г. выпуск в море свыше 11 млн сеголеток трепанга и приморского гребешка для пастбищного выращивания в Приморском крае, в том числе более 124 тыс. особей молоди дальневосточного трепанга, выращенного в Инновационном научно-производственном центре марикультуры «ТИНРО».

По наблюдениям учёных, обилие чёрных морских ежей за пределами залива Петра Великого снизилось.

На участке от мыса Поворотный до мыса Овсянкина преобладали заросли сахарины японской (ламинарии) второго года вегетации. Учитывая цикличность этого вида, в 2025 году здесь будут преобладать заросли водорослей первого года вегетации. Состояние зарослей морских трав рода Zostera в исследованных районах находится на среднемноголетнем уровне.

Решением заседания Биологической секции Учёного совета представленный отчётный материал был принят с высокой оценкой.

В контексте важности развития водорослевой индустрии, которое обсуждалось на полях VII Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, в Дальрыбвтузе состоялся круглый стол «Прикладные вопросы добычи и переработки водорослей в России».

В открытой дискуссии, посвящённой проблемам культивирования и промышленного сбора водорослей на Дальнем Востоке, приняли участие учёные Дальрыбвтуза, ТИНРО, ННЦМБ, ТИБОХ и ТОИ ДВО РАН, ДВФУ, а также представители Приморского территориального управления Росрыболовства, торгового дома «Рыбозавод «Каменский», Дальневосточного водорослевого комбината и других отраслевых организаций.

Структурно мероприятие состояло из трёх информационных блоков: «Ресурсы и биоразнообразие водорослей и микроводорослей в акваториях Дальневосточного бассейна», «Текущее состояние производства и использования водорослей в России», «Потенциал и направления развития рынка водорослей в России».

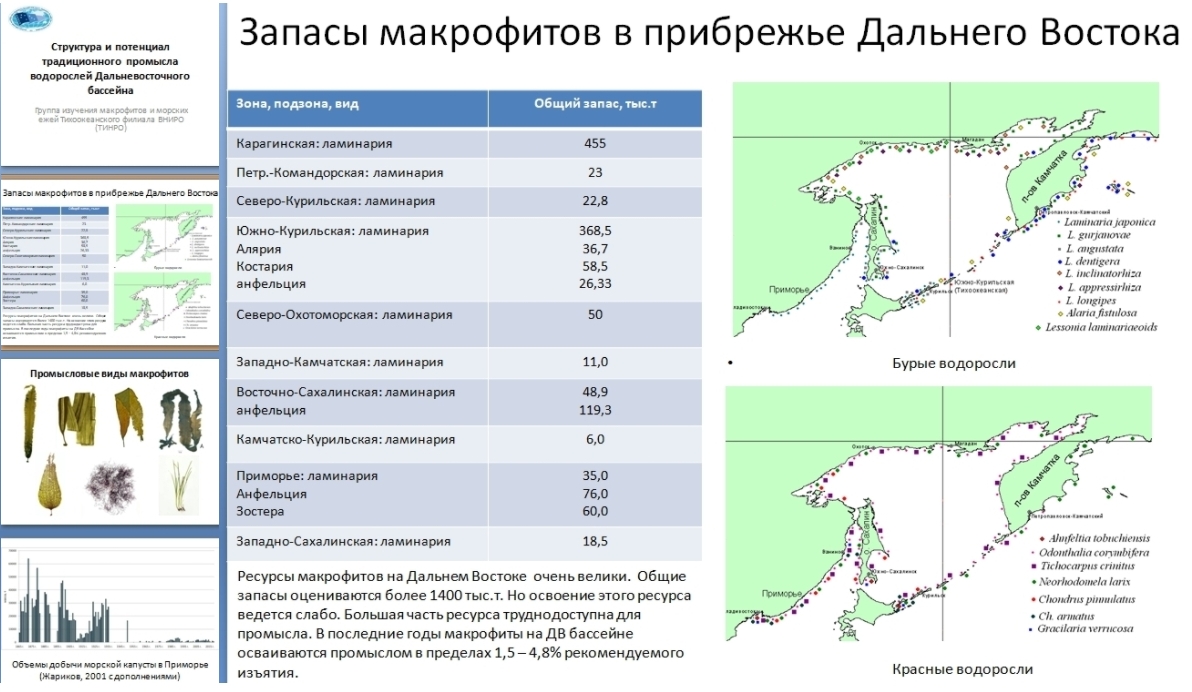

Руководитель группы изучения макрофитов и морских ежей лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО, к.б.н. Владимир Кулепанов представил доклад «Структура и потенциал традиционного промысла водорослей Дальневосточного бассейна». Рациональное использование водорослей сдерживается такими проблемами, как недостаток информации о динамике запасов некоторых видов, сложная логистика, колебания цен на рынках сбыта, отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, экологически безопасных орудий лова, новых технологий переработки, традиции потребления водорослей среди населения России.

Ведущий научный сотрудник лаборатории воспроизводства гидробионтов отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО, к.б.н. Татьяна Крупнова выступила по вопросу «Увеличение запаса бурых водорослей за счёт культивирования пастбищным и индустриальным методами».

В ходе работы тематических секций круглого стола эксперты различных учреждений обменялись мнениями о барьерах, сдерживающих рост отечественной аквакультуры, направлениях по формированию рынка водорослей в России, а также сформулировали инициативы по развитию водорослевой индустрии в стране.

Например, проблема нехватки кадров для марикультурных хозяйств Приморского края может быть решена благодаря укреплению конструктивного сотрудничества ведущих образовательных и научных организаций Дальнего Востока по линии подготовки высококвалифицированных молодых специалистов и прохождения ими производственной практики под руководством опытных научных сотрудников. Значимым шагом в расширении подобного взаимодействия между образовательным учреждением и научно-исследовательским институтом стало ознакомительное посещение делегацией Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) − Научно-производственного центра аквакультуры ТИНРО на острове Попова в ноябре.

Учёные ТИНРО, принимающие участие в круглом столе «Прикладные вопросы добычи и переработки водорослей в России» (фото Дальрыбвтуза)

Слайд презентации «Структура и потенциал традиционного промысла водорослей Дальневосточного бассейна» (автор: к.б.н. В.Н. Кулепанов, ТИНРО)

Выступление Владимира Кулепанова (фото Дальрыбвтуза)

Выступление Татьяны Крупновой (фото Дальрыбвтуза)

Плантация по выращиванию ламинарии и ундарии в Приморье (из презентации к.б.н. Т.Н. Крупновой)

Ламинария и ундария, выращиваемые на плантации в Приморье (из презентации к.б.н. Т.Н. Крупновой)

Уведомление о проведении общественных обсуждений г. Анадырь

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»), Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации Анадырского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по документации:

|

«Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». |

|

|

Наименование намечаемой деятельности ‑ |

обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. |

|

Цель и место намечаемой деятельности ‑ |

регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. |

|

Заказчик ‑ |

Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Представитель заказчика ‑ |

Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства: ИНН 4101128090, ОГРН 1094101000058; 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58, тел.: +7 (4152) 235821, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Контактное лицо: Труш Ольга Александровна, тел.: +7 (4152) 235876, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Исполнитель ‑ |

ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 19, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО), 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761; Контактное лицо: Батанов Роман Леонидович, |

|

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний ‑ |

Администрация Анадырского муниципального района (по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Чукотского автономного округа): 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, тел. +7 (42722) 64901, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Контактное лицо: Вуквукай Раиса Алексеевна, |

|

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ‑ |

с 01 октября 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

Форма общественного обсуждения ‑ |

письменный опрос |

|

Форма представления замечаний и предложений ‑ |

письменная |

|

С документацией: «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». можно ознакомиться в сети интернет на сайте ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал) http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения» с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении – 06 декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

|

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения». |

|

|

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении, – 06декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. по адресам: 689000, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО), Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761; Администрация Анадырского муниципального района: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д.15, тел. +7 (42722) 64901 или в формате электронной копии на электронные адреса Администрации Анадырского муниципального района: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО): e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

|

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении 06 декабря 2024 г. по 15января 2024 г.: в Администрацию Анадырского муниципального района по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, тел. +7 (42722) 64901, в том числе в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а также по адресу: ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО) 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761, или в формате электронной копии на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Уведомление о проведении общественных обсуждений г. Анадырь

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»), Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации Анадырского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по документации:

|

«Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». |

|

|

Наименование намечаемой деятельности ‑ |

обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. |

|

Цель и место намечаемой деятельности ‑ |

регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. |

|

Заказчик ‑ |

Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Представитель заказчика ‑ |

Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства: ИНН 4101128090, ОГРН 1094101000058; 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58, тел.: +7 (4152) 235821, Контактное лицо: Труш Ольга Александровна, тел.: +7 (4152) 235876, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Исполнитель ‑ |

ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 19, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО), 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Батанов Роман Леонидович, |

|

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний ‑ |

Администрация Анадырского муниципального района (по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Чукотского автономного округа): 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, тел. +7 (42722) 64901, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Контактное лицо: Вуквукай Раиса Алексеевна, |

|

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ‑ |

с 01 октября 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

Форма общественного обсуждения ‑ |

письменный опрос |

|

Форма представления замечаний и предложений ‑ |

письменная |

|

С документацией: «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». можно ознакомиться в сети интернет на сайте ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал) http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения» с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении – 06 декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. |

|

|

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения». |

|

|

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении, – 06декабря 2024 г.– по 05 января 2025 г. по адресам: 689000, ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО), Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761; Администрация Анадырского муниципального района: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д.15, тел. +7 (42722) 64901 или в формате электронной копии на электронные адреса Администрации Анадырского муниципального района: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО): e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

|

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении 06 декабря 2024 г. по 15января 2024 г.: в Администрацию Анадырского муниципального района по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, тел. +7 (42722) 64901, в том числе в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а также по адресу: ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО) 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761, или в формате электронной копии на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Поздравляем Юрия Ивановича Зуенко с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем

Зуенко Юрия Ивановича – доктора географических наук, заведующего лабораторией промысловой океанографии!

В ТИНРО Юрий Иванович пришёл практически 40 лет назад, в 1985 году − после окончания Ленинградского Высшего Инженерно-морского училища по специальности «океанология» и срочной службы в ВС СССР.

С тех пор он всю свою жизнь посвятил развитию отечественной рыбохозяйственной науки,

достойно прошёл все стадии профессионального становления от инженера до заведующего лабораторией.

Основным направлением работы Ю.И. Зуенко с первых дней научно-исследовательской деятельности является промысловая океанология. Юрий Иванович вплотную занимается изучением закономерностей формирования продуктивности Японского, Охотского морей, северо-западной части Тихого океана, отдельное внимание уделяет вопросам промысловых ресурсов эстуарных и пресноводных экосистем Дальнего Востока. Сформулированные Ю.И. Зуенко положения о роли среды в функционировании экосистемы Японского моря, разработанный им метод прогноза температуры япономорских вод успешно используются в работах ТИНРО.

Следуя принципу А. Эйнштейна «Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие,

ты должен двигаться», – Юрий Иванович пользуется любой возможностью для увеличения своего кругозора. Благодаря этому он овладел широким спектром современной технологии получения океанографических данных, различными методами анализа, включая авторские разработки. Опыт совместных работ с гидробиологами и ихтиологами помогает ему проводить плодотворные исследования в смежных областях науки.

Благодаря усердной работе, Ю.И. Зуенко в соавторстве с единомышленниками опубликовано более 200 научных работ, в том числе монография «Промысловая океанология Японского моря» (2008г.) и «Методическое пособие по оценке размера вреда водным биоресурсам при сейсморазведке и электроразведке» (2016г.).

Юрий Иванович проявил целеустремлённость, системность мышления, трудоспособность, и последовательно успешно защитил диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук («Приливное перемешивание на шельфе дальневосточных морей и его влияние на биологическую продуктивность», 1995 г.) и доктора географических наук («Влияние изменений климата на океанологический режим и экосистему Японского моря», 2009 г.).

Около 30 лет Ю.И. Зуенко активно участвует в работе Учёного Совета ТИНРО и его Биологической секции, а с 2017 года – в деятельности Диссертационного Совета Д005.017.02 при ФГБУ ТОИ ДВО РАН.

Юрий Иванович более 20 лет вносит значительный вклад в представление и отстаивание интересов отечественной рыбохозяйственной науки и российского рыболовства на международной площадке. В рамках взаимодействия с международной Организацией по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС/PICES), он активно участвует в работе таких структур, как Консультативный Совет по исследованию циркуляции окраинных морей восточной Азии и Комитет по физической океанографии и климату.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, Ю.И. Зуенко организовал системный мониторинг радиоактивного загрязнения промысловых морских гидробионтов в северо-западной части Тихого океана.

Коллеги искренне ценят Юрия Ивановича за увлечённость работой, преданность научным ценностям, чувство справедливости, энергичность и вдохновляющий оптимизм. Он умеет определить актуальные направления исследований, чётко и понятно поставить научные задачи, организовать командную работу и с максимальным вовлечением принять в ней непосредственное участие.

Ю.И. Зуенко пользуется заслуженным уважением в научном сообществе. Он щедро делится своими знаниями и опытом с молодыми специалистами, имеет опыт преподавания курса «Региональная океанология» в ДВГУ, проведения образовательных курсов повышения квалификации для научных сотрудников ВНИРО.

А ещё Юрий Иванович умелый велосипедист и заядлый байдарочник – с веслом в руках он избороздил всё побережье Амурского залива.

Многолетний безупречный труд, профессионализм и достижения Ю.И. Зуенко в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – благодарственные письма и почётные грамоты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРО, медаль «300 лет российскому флоту».

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Юрию Ивановичу Зуенко крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой позитивной энергии и дальнейших успехов!

С юбилеем!