pavlikov

Вышел в свет путинный прогноз промысла пелагических рыб на 2024 год

Учёные Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») сформировали прогнозируемый сценарий развития промысла пелагических рыб (сардины, сайры, скумбрии) и тихоокеанского кальмара.

В отделе бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промыслов ТИНРО, при участии коллег из лабораторий изучения морского периода жизни лососей и перспективных орудий промысла, промысловой океанографии, общей технологии и стандартизации, обоснования новых проектов и программ, подготовлен путинный прогноз вылова пелагических гидробионтов северо-западной части Тихого океана.

Он включает анализ и прогноз метеорологических условий, океанологического режима в районах основного промысла, оценку современного состояния запасов и обоснование прогноза динамики основных показателей промысловой обстановки в течение путины 2024 г.

При существующем уровне запасов пелагических рыб рекомендованный вылов (РВ) сайры для исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России на 2024 г. установлен в размере 90 тыс. т, для сардины-иваси – 485 тыс. т, для скумбрии – 240 тыс. т. Запасы сайры в северо-западной части Тихого океана в последние годы подвержены флюктуациям и находятся на среднем уровне.

Сардина-иваси с 2014 г. наращивает свою численность и биомассу. Что касается скумбрии, то её численность в 2023 году снизилась практически на 50% по сравнению со средним уровнем последних лет.

Величина запаса тихоокеанского кальмара находится на сравнительно низком уровне, поэтому в 2024 г. крупных подходов в прикурильские и япономорские воды российской ИЭЗ не ожидается.

Научно-информационное обеспечение промысла пелагических объектов востребовано непосредственно капитанами добывающих судов: оно способствует повышению эффективности промысловых операций, сокращению времени поиска концентраций промысловых гидробионтов, стимулирует расширение границ промыслового района, продлевает сроки путины.

На пелагической путине 2024 г. находится группа научных сотрудников ТИНРО, которая обеспечивает мониторинг условий формирования промысловых скоплений, участвует в работе штаба объединённой пелагической экспедиции.

Материалы прогноза, предназначенные для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков и широкого круга специалистов рыбной отрасли, будут направлены

в профильные учреждения в ближайшее время.

Справочно:

На 8 сентября 2024 г. нарастающий вылов сардины-иваси увеличился к показателю аналогичного периода 2023 г. (152,3 тыс. т) на 49%, − и составил 227,3 тыс. т.

В то же время, нарастающий вылов скумбрии уменьшился к уровню аналогичного

периода 2023 г. (9,0 тыс. т) на 74%, − и составил 2,3 тыс. т.

Учёные обменялись мнениями о запасах скумбрии в северной части Тихого океана

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») представили позицию российской рыбохозяйственной науки на 9 заседании Технической рабочей группы по оценке запасов скумбрии в рамках деятельности Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC).

В совещании приняли участие учёные Российской Федерации, Канады, Китайской Народной Республики, Европейского союза, Японии и США.

Скумбрия японская в северо-западной части Тихого океана (СЗТО) распространена от побережья южной Японии до прибрежных вод Курильских островов. В последнее время миграция взрослых особей в поисках пищи расширилась на северо-восток. Этот гидробионт вылавливается Китаем, Японией и Россией: с применением кошельковых неводов, пелагических траловых орудий лова, донных сетей и донных тралов.

В рамках 9-го заседания Технической рабочей группы были рассмотрены результаты оценки запасов скумбрии, сценарии прогнозирования, которые послужат основой для рационального использования и скоординированного управления запасами скумбрии в северной части Тихого океана. Докладчики от России, КНР и Японии представили обзоры промысловой активности и результаты стандартизации индексов уловов на усилие (CPUE). Согласно этим данным, численность скумбрии в 2023 году снизилась практически на 50% по сравнению со средним уровнем последних лет.

Проанализировав номинальные значения индекса обилия икры скумбрии в 2023-2024 гг., учёные предположили, что тенденция к спаду численности связана со снижением обилия икры, то есть наблюдается спад уровня репродукции гидробионта. Кроме того, зафиксирована более высокая смертность рыбы под воздействием промысла.

На основе полученных результатов был подготовлен проект настройки и спецификации модели оценки запаса в пространстве состояний (SAM). Модель SAM использует данные о количестве уловов, весе запаса и скорости зрелости в каждом году, учитывает вероятность неполноты или погрешности данных о возрасте и индексах численности гидробионта.

В качестве одной из ключевых рекомендаций прошедшего заседания принято решение о разработке динамичной модели регулирования промысла скумбрии в северной части Тихого океана, в зависимости от величины запаса водного биоресурса.

Основой рационального и устойчивого рыболовства является продолжение конструктивного диалога между представителями рыбохозяйственной науки разных стран.

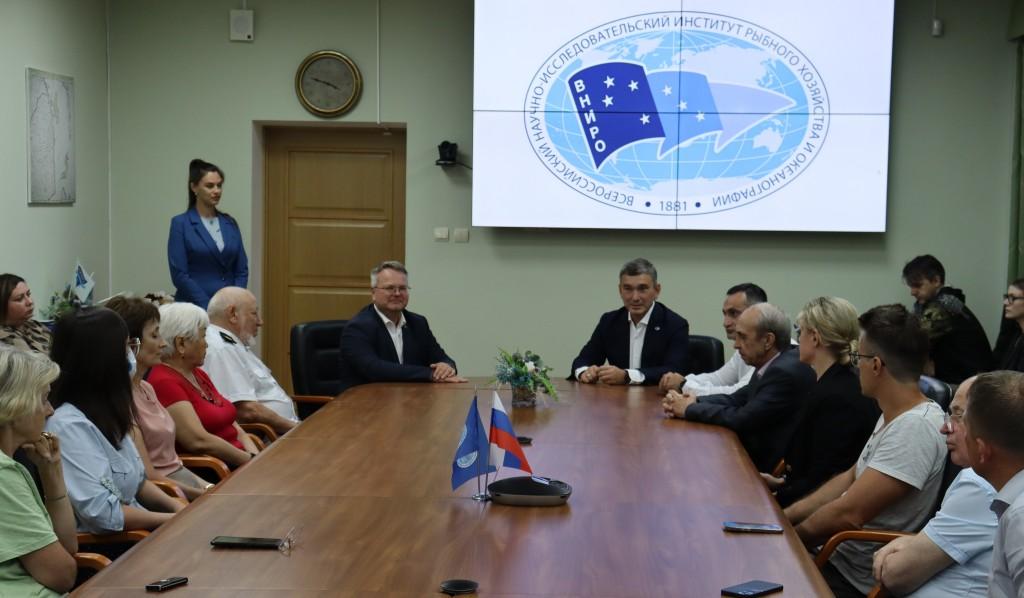

Директор ВНИРО встретился с коллективом Тихоокеанского филиала

Директор ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО),

доктор экономических наук Кирилл Колончин посетил Тихоокеанский филиал (ТИНРО) и встретился с его коллективом.

Он рассказал дальневосточным учёным о модернизации и ходе строительства научно-исследовательских судов для нужд рыбохозяйственной науки, а также о ключевых документах, подписанных на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке, которые определяют направления будущей работы ВНИРО и его филиалов.

Директор ВНИРО подчеркнул наличие поддержки и пристального внимания к результатам работы рыбохозяйственной науки на самом высоком уровне: благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, проект получил федеральный (государственный) статус, Президент Российской Федерации направил приветствие организаторам и участникам Большой африканской экспедиции.

Кирилл Колончин отметил высокий профессиональный уровень сотрудников ТИНРО и Базы исследовательского флота ВНИРО (БИФ ВНИРО) и, в присутствии заместителя директора – руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО к.б.н. Алексея Байталюка, а также заместителя директора – руководителя Азово-Черноморского филиала ВНИРО к.б.н. Арсена Мирзояна, − вручил награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» тем, чей добросовестный труд служит надёжным фундаментом для развития отечественной рыбохозяйственной науки.

Медалью «Ветеран рыбного хозяйства России» отмечен врио руководителя БИФ ВНИРО Свиридов Л.Н., медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени – к.б.н. Рачек Е.И., ведущий научный сотрудник отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО.

Искренне поздравляем коллег с признанием значимости их работы!

ВНИРО укрепляет научно-техническое сотрудничество с коллегами из КНР: вектор на конкретность и прикладную значимость

В начале сентября 2024 г. Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») принял во Владивостоке и организовал деловую программу визита Института океанологии Китайской академии наук (Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, далее – ИО КАН).

Всестороннее сотрудничество России и Китая носит устойчивый характер уже много лет. Двусторонние проекты реализуются и в научно-технологической области. В целях выполнения договорённостей, достигнутых по итогам визита ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» в Китай весной 2024 г., и дальнейшего развития научно-технического сотрудничества, было принято решение о создании двусторонних Рабочих групп по взаимодействию с НИИ КНР.

Под председательством д.э.н. Кирилла Колончина, директора государственного научного центра Российской Федерации ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», 3 сентября 2024 г. состоялась первая встреча двусторонней Рабочей группы по взаимодействию между ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и ИО КАН.

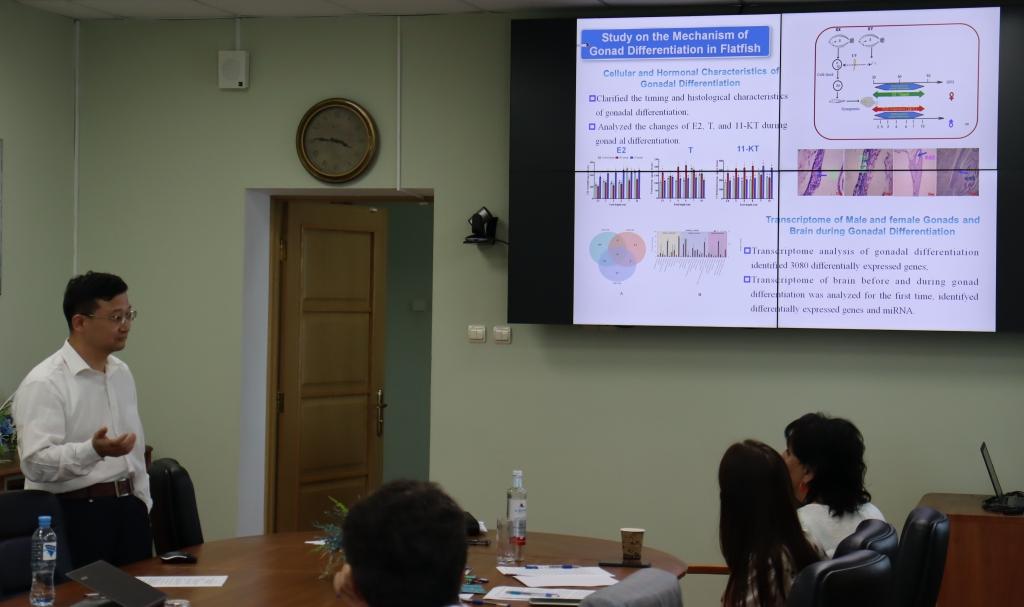

На площадке ТИНРО участники мероприятия обсудили приоритетные направления дальнейшего научно-технического сотрудничества, ориентированного на совместные прикладные исследования и плотное взаимодействие с представителями заинтересованных деловых кругов Китая и России. Учёные ТИНРО и ИО КАН представили и обсудили научные доклады, обозначили перспективные области обмена опытом.

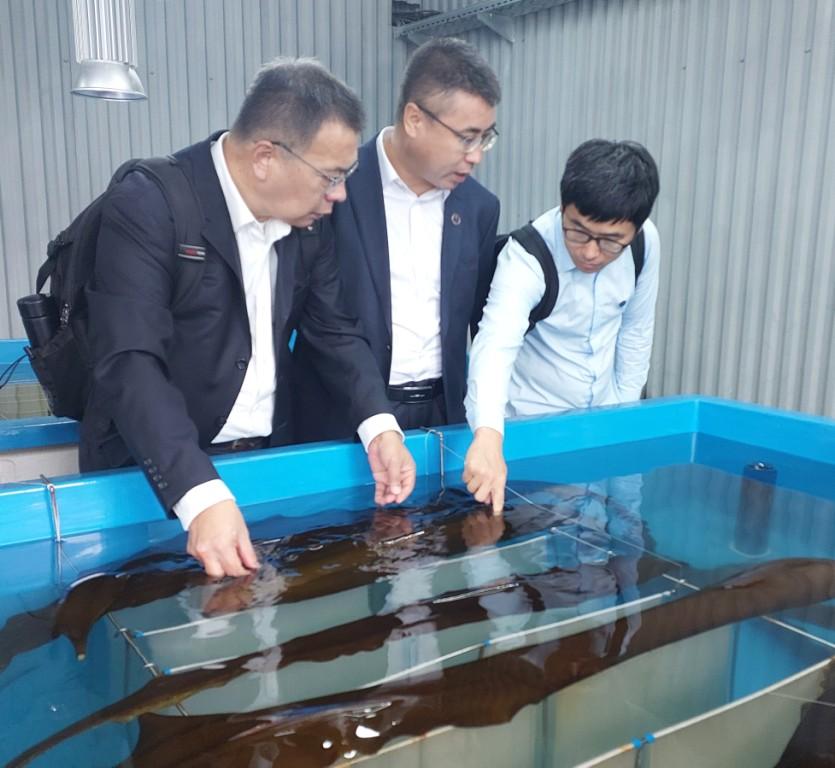

В среду, 4 сентября, делегация ИО КАН ознакомилась с работой Инновационного научно-производственного Центра марикультуры ТИНРО на о. Попова.

Важным результатом визита китайской делегации стало подписание «на полях ВЭФ» двустороннего Соглашения между ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и Институтом океанологии Китайской академии наук (ИОКАН) по организации совместной лаборатории по исследованию морской аквакультуры.

Открывая встречу 3 сентября, д.э.н. Кирилл Колончин подчеркнул, что Институт океанологии Китайской академии наук и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии «являются известными международными центрами передового опыта в сфере исследований, образования и разработки технологий рыбного хозяйства и морской биологии. Есть все предпосылки для развития успешного сотрудничества по научным темам, представляющим взаимный исследовательский интерес, в том числе по линии проведения комплексных экспедиций дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана».

Заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»)

к.б.н. Алексей Байталюк отметил дополнительные вопросы, вынесенные на обсуждение представителями Рабочей группы: организация Российско-Китайской (ВНИРО-ИОКАН) совместной лаборатории морской аквакультуры на базе ТИНРО, обмен мнениями о планах взаимодействия на 2025 год, влияние климатических изменений на биоразнообразие и филогению морских водорослей, перспективы генетических исследований и селекции гидробионтов для аквакультуры, программы научного обмена и стажировок.

В рамках совещания представители Сторон рассмотрели приоритетные области совместных исследований: актуальное состояние биоразнообразия морской флоры и фауны; технологии воспроизводства и выращивания в морской аквакультуре; молекулярная биология; биологическая океанография. Участники встречи сделали особый акцент на необходимости прикладного характера исследований, с учётом заинтересованности деловых кругов России и Китая.

В качестве ещё одного важного направления взаимодействия заместитель директора ИО КАН, к.б.н. господин Ша Чжоули обозначил научный обмен учёными и специалистами, проведение стажировок, совместных научных конференций и семинаров.

Подписанное двустороннее Соглашение между ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и Институтом океанологии Китайской академии наук (ИОКАН) по организации совместной лаборатории по исследованию морской аквакультуры предусматривает, что на базе совместной лаборатории будут решаться такие ключевые задачи, как изучение особенностей воспроизводства и выращивания морских организмов в аквакультуре, селекция бурых водорослей Дальнего Востока России и Китая, разработка технологий воспроизводства и выращивания морских рыб, морских ежей, креветок и двустворчатых моллюсков.

Существует китайская поговорка «Основа дружбы − взаимное доверие». В соответствии с девизом ВЭФ-2024 «Дальний Восток − 2030. Объединим усилия, создавая возможности», отечественная рыбохозяйственная наука видит перспективы ускоренного научно-технического прогресса в развитии конструктивного партнёрства с коллегами из КНР, организации совместных исследований и обмене передовыми практиками.

Определены приоритетные направления комплексных исследований Берингова моря и восточного сектора Арктики

26 августа состоялось расширенное заседание Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»). Одной из ключевых тем стало представление комплексной программы исследований Берингова моря и прилегающих вод Арктики.

Учётные съёмки сырьевых ресурсов западной части Берингова моря и сопредельного восточно-камчатского шельфа, а также регулярные мониторинговые исследования состояния популяций ценных промысловых видов необходимы для всестороннего сбора и анализа актуальной информации о состоянии запасов и динамике численности гидробионтов.

В ТИНРО были сформированы приоритетные направления комплексных ресурсных исследований в этом регионе на 2024 год, с учётом объёмов дополнительного финансирования, выделенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2024 г. № 2115-р.

1.Донная траловая съемка шельфа Западно-Беринговоморской и Чукотской зон и Карагинской подзоны;

2. Донная траловая съёмка материкового склона Западно-Беринговоморской зоны;

3. Донная траловая съёмка в Чукотском море;

4. Тралово-акустическая съёмка промысловых скоплений минтая в Западно-Беринговоморской зоне;

5. Донная траловая съёмка материкового склона Карагинской подзоны.

Эта серия экспедиций продолжает многолетние комплексные исследования в целях оценки запасов, распределения и особенностей среды обитания важных промысловых объектов, включая минтай, палтусов, макрурусов, морских окуней, угольной рыбы, креветок, крабов, командорского кальмара, других видов водных биологических ресурсов, прогнозирования объёмов их общего допустимого улова и рекомендуемого вылова на будущие годы.

В рамках приоритетных промысловых исследований учёные ТИНРО уже проводят комплексные экспедиции на НИС «Дмитрий Песков» и НИС «ТИНРО». Их цель – государственный мониторинг водных биологических ресурсов и морских экосистем северо-западной части Берингова моря в летний период.

Западная часть Берингова моря является одним из основных районов круглогодичного промысла дальневосточных рыбаков. Запасы донных и придонных видов рыб в Западно-Беринговоморской зоне превышают 1 млн. тонн, но их уровень непостоянен. Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов в долгосрочной перспективе напрямую зависит от плотного взаимодействия рыбодобывающих организаций с отраслевой наукой.

Перспективы развития биотехнологий в рыболовстве и аквакультуре: опыт экономик АТЭС

Представители ГНЦ ФГБНУ «ВНИРО» вошли в состав российской делегации и в период с 12 по 18 августа 2024 года приняли участие в деловой программе Недели продовольственной безопасности форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).

Рабочая группа России приняла активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, представила краткую информацию о национальном развитии аквакультуры и планах развития отрасли, о прогрессе в области цифровизации управления рыболовством, внедрении безбумажного документооборота и электронных сертификатов, отметила важность актуализации документов АТЭС, направленных на борьбу с ННН-промыслом.

Одним из мероприятий деловой программы стал семинар АТЭС «Применение биотехнологий в рыболовстве и аквакультуре для улучшения управления, устойчивости и производительности в экономиках АТЭС».

Встречу открыл с приветственным словом заместитель министра промышленности по вопросам рыболовства и аквакультуры Хесус Элой Барриентос Руис. Он отметил важность рыболовства и аквакультуры в обеспечении продуктами населения Земли, особенно сектора мелких рыболовных компаний и хозяйств аквакультуры, обеспечивающих до 90% занятости в отрасли.

Структурно рабочая встреча состояла из четырёх тематических сессий:

- Государственная политика применения биотехнологий в секторах рыболовства и аквакультуры в экономиках АТЭС»;

- Влияние применения биотехнологий на управление рыболовством;

- Опыт программ улучшения генетики с применением биотехнологий;

- Биоремедиация (комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала биологических объектов) в рыболовстве и аквакультуре.

Анализ докладов, представленных участниками, демонстрирует следующее:

- Аквакультура в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии продолжает развиваться быстрыми темпами, демонстрируя валовый рост объёма продукции в пределах 3–4% в год.

- Научные исследования в этой области проводятся в соответствии с задачами, которые ставят перед научными организациями правительства экономик АТЭС и бизнес. Разрабатываются новые методы исследований, использующие тонкие технологические подходы, основанные на достижениях молекулярной биологии и генетики. Например, были представлены презентации, посвящённые таким темам, как геномная и молекулярная диагностика инфекций (PCR, секвенирование ДНК, геномный анализ, нанопоровые технологии), изучение иммунной системы лососевых, их вакцинирование, определение состава уловов по составу свободной ДНК в пробах, применение фотосинтезирующих бактерий для стабилизации среды обитания на аквакультурных фермах, использование сточных вод от рыбопереработки и аквакультуры для производства микроводорослей и биотоплива.

- Исходя из представленных материалов, большинство биотехнологий являются специфическими для определённых видов и регионов, то есть их перенос в иные условия не даст немедленных результатов.

Вместе с тем, перспективы научно-технологического прогресса можно напрямую связать с укреплением международного сотрудничества и совместными исследованиями.

Встречу открыл с приветственным словом заместитель министра промышленности по вопросам рыболовства и аквакультуры Республики Перу - Хесус Элой Барриентос Руис (Jesús Eloy Barrientos Ruiz)

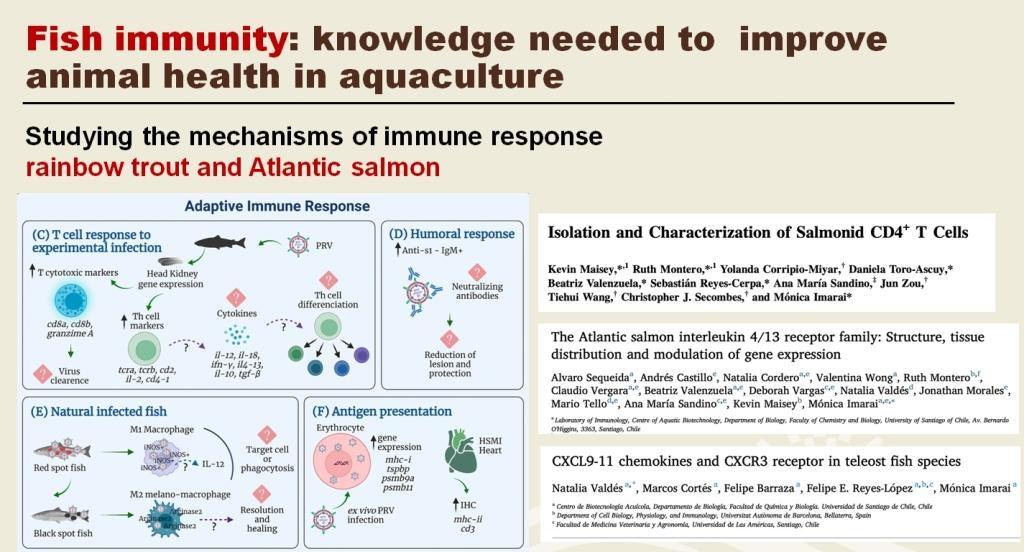

Слайд презентации «Иммунитет рыб: знания, необходимые для улучшения здоровья животных в аквакультуре». Докладчик - г-жа Моника Имараи (Mónica Imarai) из Университета Сантьяго-де-Чили

Общая фотография участников 23-го заседания рабочей группы АТЭС по океану и рыболовству (OFWG)

Поздравляем Льва Николаевича Свиридова с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Свиридова Льва Николаевича – врио руководителя Базы исследовательского флота ВНИРО (БИФ ВНИРО)!

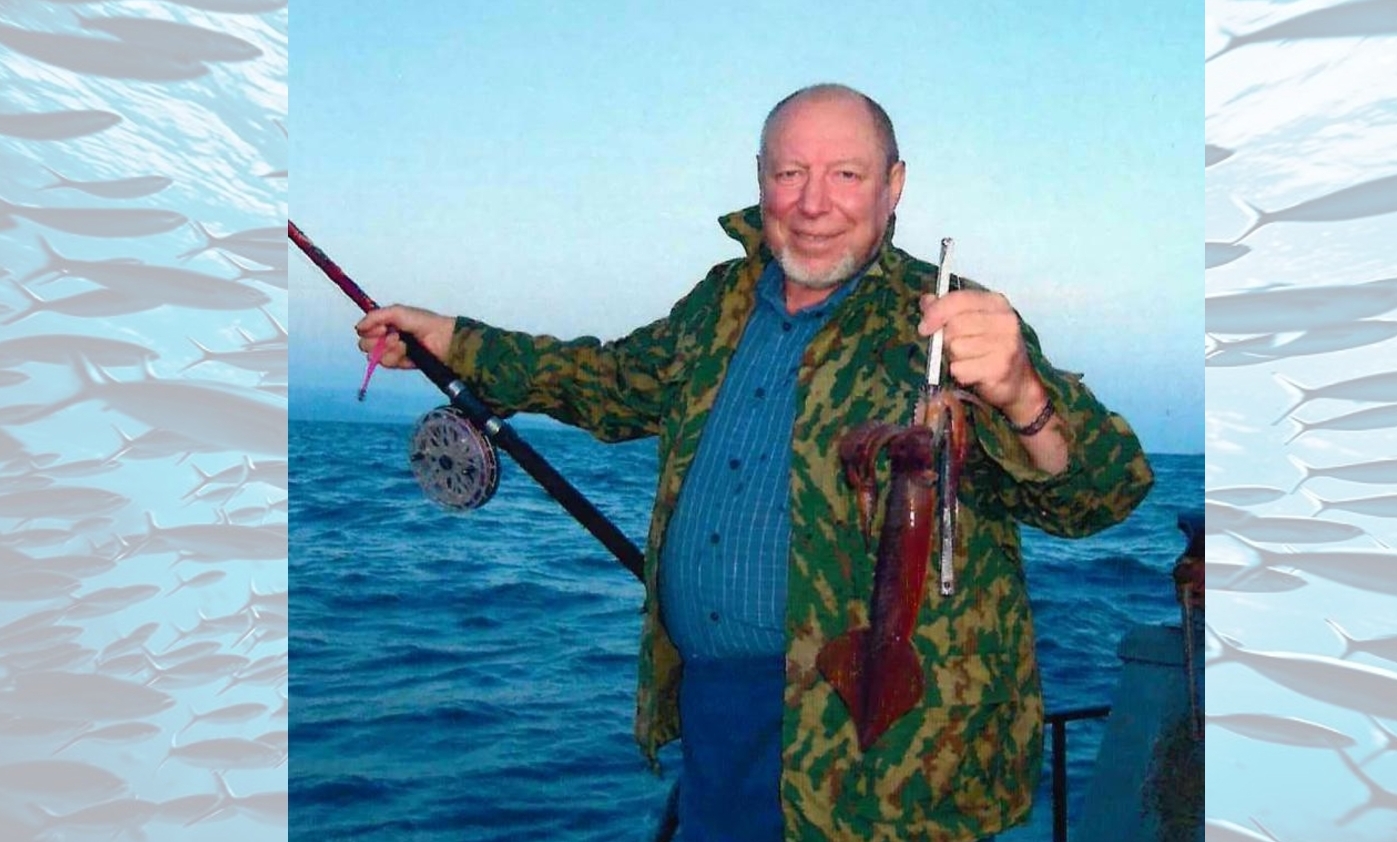

Л.Н. Свиридов посвятил развитию рыбной отрасли более 55 лет, начав свой трудовой путь в 1967 году инженером в Управлении Дальневосточной научно-промысловой перспективной разведки ТИНРО (ДВНППР ТИНРО) сразу после окончания Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) и прохождения срочной службы на флоте.

Благодаря добросовестной и активной работе, к 1970 году Лев Николаевич уже стал помощником капитана по научной части. В этом же году, в связи с образованием Тихоокеанского управления промысловой разведки и научно-исследовательского флота («ТУРНИФ»), он продолжил профессиональную деятельность здесь.

В качестве начальника рейса Л.Н. Свиридов неоднократно руководил поисково-промысловыми экспедициями в различных районах Тихого океана от Арктики до Антарктики, работал начальником отдела промысловой разведки. Благодаря грамотной организации рейсов Л.Н. Свиридовым, отечественными учёными были открыты значимые скопления промысловых рыб в южной части Тихого океана и в антарктических водах. Он стоял у штурвала при выполнении ряда международных исследований, в том числе совместно с американскими научными сотрудниками.

При личном участии Л.Н. Свиридова, в 1995 году удалось спасти и впоследствии укрепить научный флот, создав Базу исследовательского флота при ТИНРО.

Сотрудники Базы исследовательского флота на протяжении многих лет продуктивно работают вместе с учёными ТИНРО, в целях информационного обеспечения промысла гидробионтов, обеспечения условий для рационального и стабильного российского рыболовства.

Коллеги, друзья и знакомые искренне уважают Л.Н. Свиридова за такие качества, как целеустремлённость, системность принятия решений, надёжность, которые гармонично сочетаются с отзывчивостью и доброжелательностью.

Достижения Л.Н. Свиридова в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, в том числе Федерального агентства по рыболовству и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца присоединяется к поздравлениям близких и друзей, и желает Льву Николаевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов! С юбилеем!

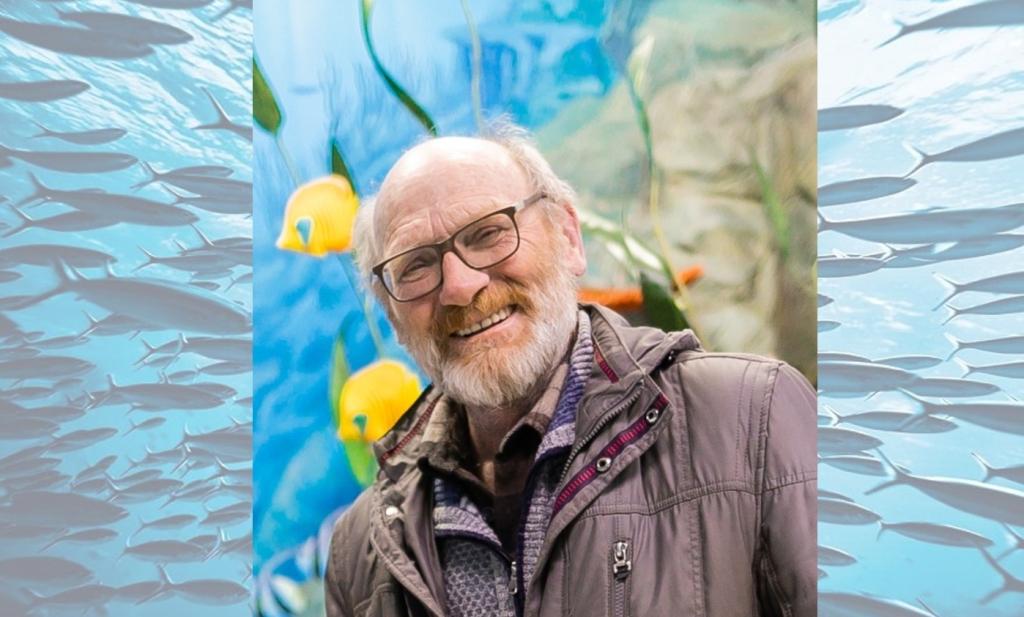

Поздравляем Игоря Александровича Набережных с юбилеем!

Коллектив Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) от всей души поздравляет с юбилеем Набережных Игоря Александровича – главного специалиста лаборатории морских млекопитающих!

Игорь Александрович пришёл в ТИНРО сразу после окончания Дальневосточного Государственного Университета (ДВГУ) в 1981 году, и с тех пор всю свою жизнь посвятил развитию рыбохозяйственной науки.

И.А. Набережных принимает активное участие в экспедиционных мониторинговых исследованиях популяционной структуры морских млекопитающих дальневосточных морей. Это способствует накоплению научных данных о распространении, распределении и численности этих животных, оценке их биоценологической роли. Результаты исследований, проведённых Игорем Александровичем и его единомышленниками, были успешно использованы в работе лаборатории бионики ТИНРО.

Ещё одним важным направлением деятельности Игоря Александровича является информационное обеспечение участия российских учёных в регулярных заседаниях Научного комитета Международной китобойной комиссии, где обсуждается состояние популяций китообразных, в целях обеспечения надлежащего сохранения их запасов в Мировом океане. Это позволяет представлять и отстаивать интересы отечественной рыбохозяйственной науки и российского рыболовства на международной площадке.

Благодаря усердной работе, И.А. Набережных в соавторстве с коллегами опубликовано более 20 научных работ, в том числе «Методические рекомендации по учёту морских млекопитающих».

Игорь Александрович пользуется заслуженным уважением в коллективе. Он − инициативный, ответственный, увлечённый исследовательской работой профессионал, человек в высшей степени отзывчивый, тактичный и доброжелательный.

При его непосредственном участии были организованы работы по созданию научного адаптационного центра ТИНРО для морских млекопитающих, разработке схем кормления животных и их дрессуры. И.А. Набережных – один из тех ключевых учёных ТИНРО, кто организовывал выпуск морских млекопитающих в естественную среду обитания после всего цикла работ с ними.

Достижения И.А. Набережных в развитии отечественной рыбной отрасли неоднократно отмечены ведомственными наградами, среди которых – благодарственные письма Федерального агентства по рыболовству и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Игорь Александрович является разносторонним человеком: всю жизнь увлекается рыбалкой – летней, зимней, морской и пресноводной. Один из лучших рыбаков-любителей ТИНРО, он практически весь свой отпуск посвящает рыбалке, и с огромным удовольствием делится своим опытом с молодым поколением.

В этот замечательный день коллектив ТИНРО от всего сердца желает Игорю Александровичу крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов! С юбилеем!

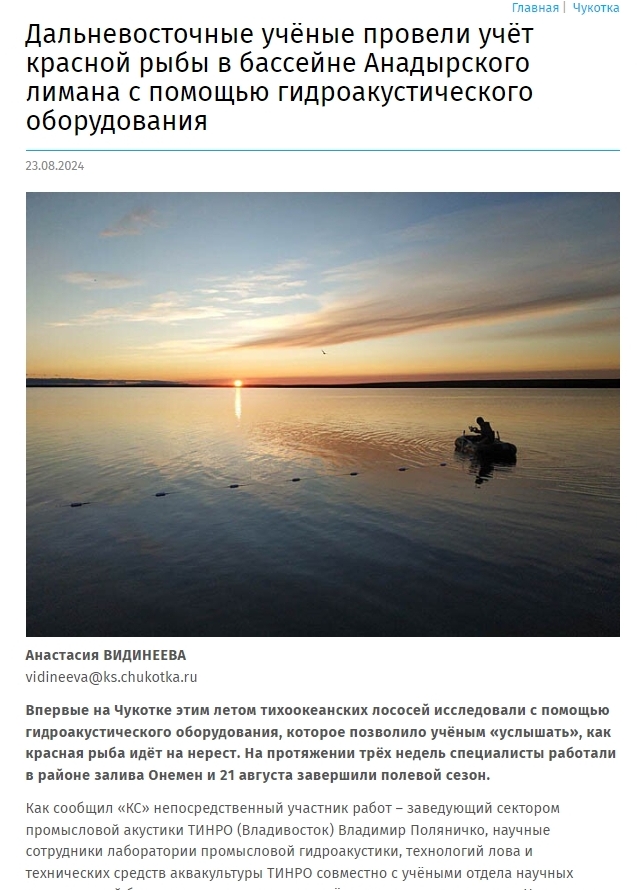

СМИ о нас: Дальневосточные учёные провели учёт красной рыбы в бассейне Анадырского лимана с помощью гидроакустического оборудования

Общественно-политическая газета «Крайний Север» написала 23 августа о гидроакустических исследованиях, которые провели летом учёные Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) для оценки захода производителей тихоокеанских лососей непосредственно в реку Анадырь.

В полевых работах приняли участие научные сотрудники Лаборатории промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры, а также Отдела научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому АО.

Пока результаты летних гидроакустических работ тщательно анализируются, оставшиеся на Чукотке несколько научных групп ВНИРО продолжают исследования основных стад тихоокеанских лососей в водных объектах региона: в Мейныпильгынской озёрно-речной системе, по обоим берегам Анадырского лимана, в том числе авиаучётные работы основных нерестилищ.

Цель исследований − изучение динамики хода, учёт качественного и количественного состава производителей лососёвых рыб, которые следуют к местам нереста. Эти данные нужны для обеспечения контроля за заполнением нерестилищ, оперативной корректировки мер регулирования промысла с тем, чтобы способствовать сохранению популяций лососёвых.

Фотография статьи в печатном выпуске газеты «Крайний Север» от 23.08.2024 г.

Статья на сайте издательства «Крайний Север» от 23.08.2024 г.: https://www.ks87.ru/46/18203

Участие ТИНРО в работе Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана

Учёные Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) представили позицию российской рыбохозяйственной науки на заседаниях рабочих групп, которые состоялись в рамках деятельности научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC).

В ходе работы малой научной группы СТО 20 августа участники рассмотрели методы оценки промысловых запасов глубоководных видов − берикса, нюансы стандартизации величины улова на единицу промыслового усилия при промысле кабан-рыбы.

В рамках малого научного комитета СТО 22-23 августа представители стран-участниц обсудили вопросы, связанные с промыслом, биологией и оценкой запаса кальмара Бартрама.

Рациональное рыболовство на долгосрочной устойчивой основе возможно при условии конструктивного диалога между представителями рыбохозяйственной науки разных стран.