pavlikov

Всемирный день рыболовства: знания как основа бережного отношения к водным биоресурсам

27 июня 2024 года сотрудники рыбохозяйственной промышленности, органы рыбоохраны, отраслевой науки и просто любители рыбной ловли в нашей стране и за рубежом отметили Всемирный день рыболовства. Праздник был учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства (IUCN), которая состоялась летом 1984 года.

Этот день кто-то встретил на берегу водоёма, с удочкой в руках, кто-то – в море, на борту промыслового или научно-исследовательского судна, разбирая улов или анализируя результаты тралово-акустических, гидробиологических и трофодинамических работ.

Одна из целей праздника — обратить внимание общества на водные биоресурсы, которые требуют бережного отношения, помочь формированию экологических ценностей и заботы о состоянии окружающей среды в долгосрочной перспективе.

Сознавая важность научно-просветительской работы с молодёжью, в преддверии Всемирного дня рыболовства и Дня молодёжи в России, сотрудники Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) в мае-июне организовали посещение открытой морской экспозиции для нескольких групп учащихся начальных классов города Владивостока (21 и 29 мая; 19 и 20 июня), чтобы рассказать о биоразнообразии флоры и фауны Мирового океана, необходимости ответственного подхода к природопользованию.

Кроме того, в рамках сотрудничества с ДВФУ, для магистрантов-экологов Института Мирового океана сотрудники ТИНРО и Базы исследовательского флота ВНИРО провели лекции и демонстрацию коллекции гидробионтов, собранной практически за столетие работы института.

18 июня к.б.н., главный специалист отдела координации научно-исследовательских работ ТИНРО

С.А. Черкашин в ходе практико-ориентированной лекции познакомил молодых специалистов с основами лабораторных методов анализа качества окружающей среды. Биотестирование исследуемых вод необходимо для оценки потенциальной опасности веществ для организмов или других биосистем.

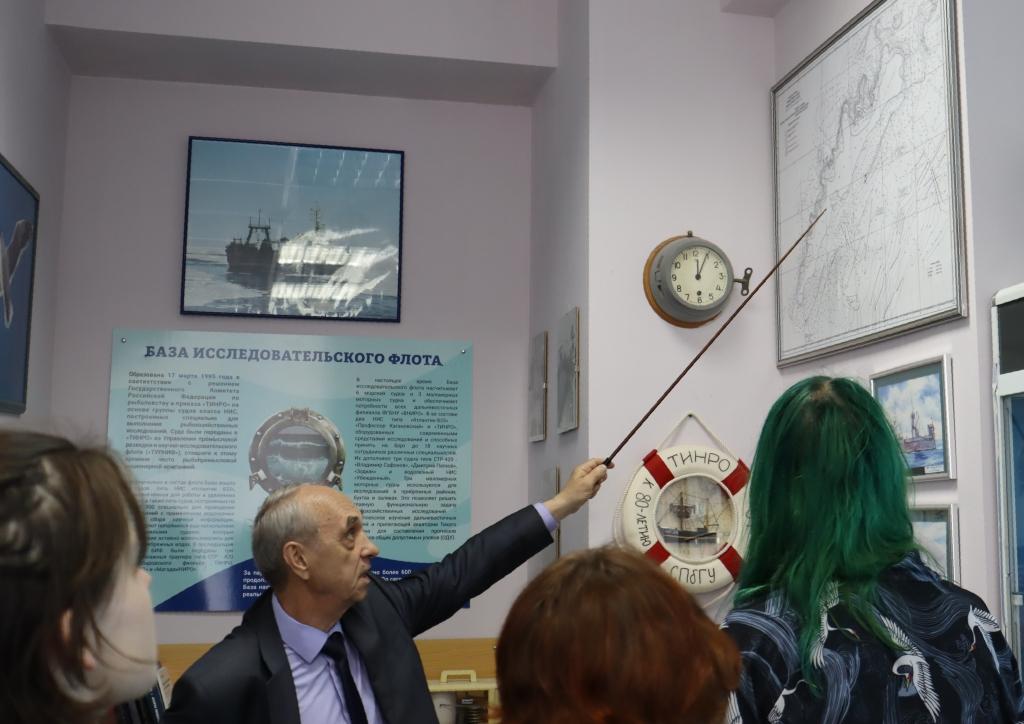

Заместитель руководителя Базы исследовательского флота ВНИРО («БИФ») Г.З. Бек-Булат

20 июня подробно рассказал магистрантам об истории развития рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке России, основных этапах становления научно-поискового и научно-исследовательского флота

в Приморье.

Рыболовство является одной из важнейших форм хозяйственной деятельности людей. Употребление морепродуктов ‒ важный элемент здорового образа жизни. Приморские регионы Дальнего Востока России занимают ключевые позиции среди рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих регионов нашей страны.

Рациональное использование водных биологических ресурсов и бережное отношение к естественной среде их обитания являются залогом того, что щедрые дары Мирового океана будут доступны не только нашему поколению, но и потомкам.

Во второе воскресенье июля в России традиционно отметят главный отраслевой праздник,

учреждённый в нашей стране ещё в 1965 году − День рыбака.

Морская экспедиция учёных в Берингово море для научного обеспечения рыболовства России

Судно «Дмитрий Песков», входящее в состав Центра коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Восток» Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО),

направляется в Берингово море для проведения комплексных работ в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Основная цель экспедиции ‒ научное обеспечение развития отечественного рыболовства на основе анализа собранной в ходе рейса информации о состоянии запасов массовых донных видов водных биологических ресурсов западной части Берингова моря в летний период.

Экспедиция НИС «Дмитрий Песков» является первой частью масштабных, почти четырёхмесячных исследовательских работ в Беринговом море в 2024 году.

Всего силами научно-исследовательских судов «Дмитрий Песков» и «ТИНРО» планируется обследовать материковый склон и шельф Берингова моря, провести тралово-акустическую съёмку в Беринговом и Чукотском морях.

Западная часть Берингова моря является одним из основных районов круглогодичного промысла дальневосточных рыбаков. Здесь добываются минтай, сельдь, треска, палтусы, макрурусы, крабы, креветки, командорский кальмар. Запасы донных и придонных видов рыб в Западно-Беринговоморской зоне превышают 1 млн. т, но их уровень непостоянен.

Среди задач, решаемых учёными, − сбор и анализ материалов по распределению, размерно-возрастной и половой структуре, размерно-весовой характеристике минтая, трески, камбал, палтусов, крабов и других придонно-пелагических и донных видов рыб и беспозвоночных в районе исследований.

Полученные данные послужат основой для оценки запаса и прогнозирования объёмов допустимого улова (ОДУ) и рекомендуемого вылова (РВ) биоресурсов на 2026 г., уточнения оценок запасов, спрогнозированных ОДУ и РВ на 2025 г.

Научный сотрудник ТИНРО успешно защитил кандидатскую диссертацию

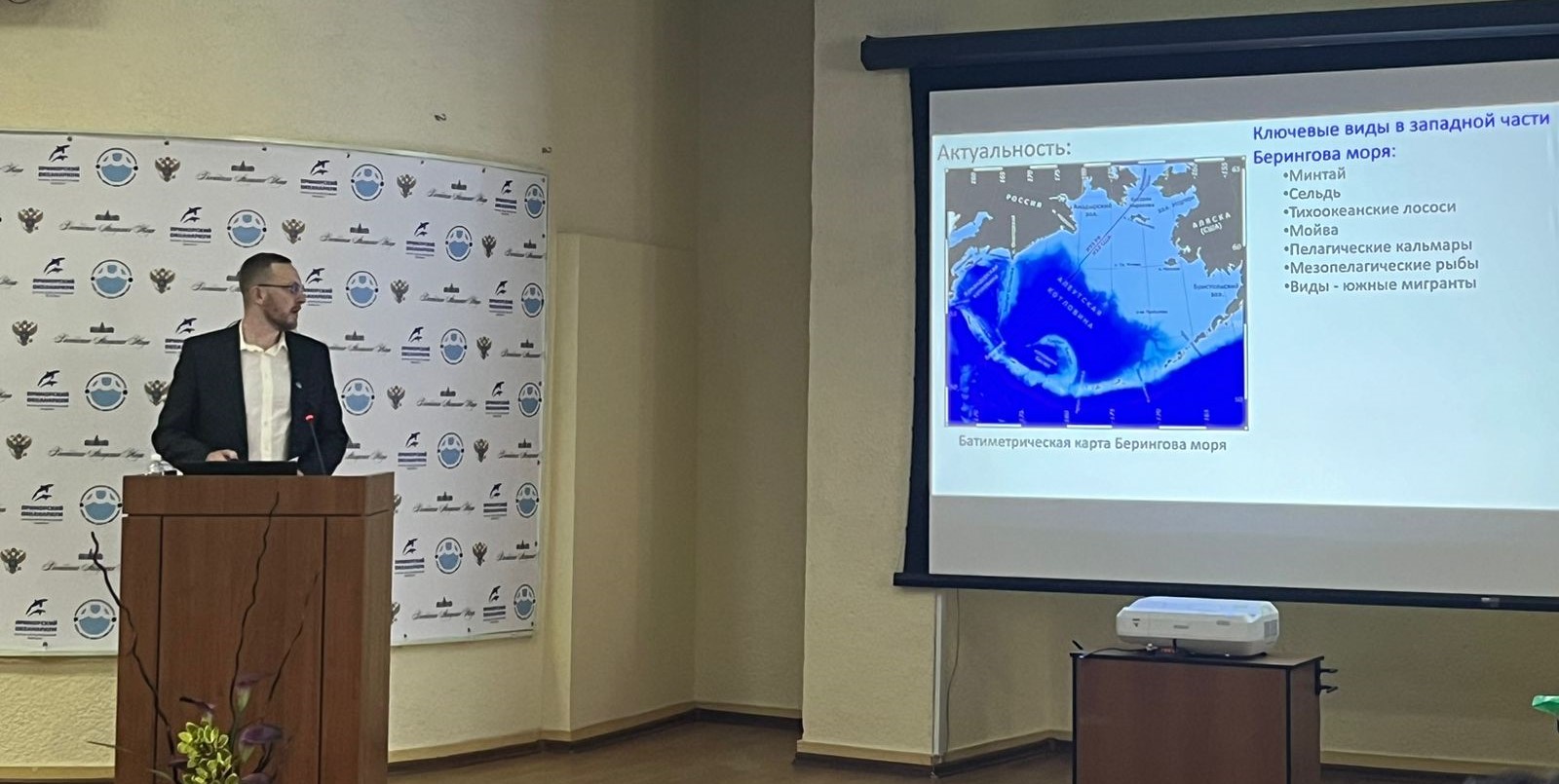

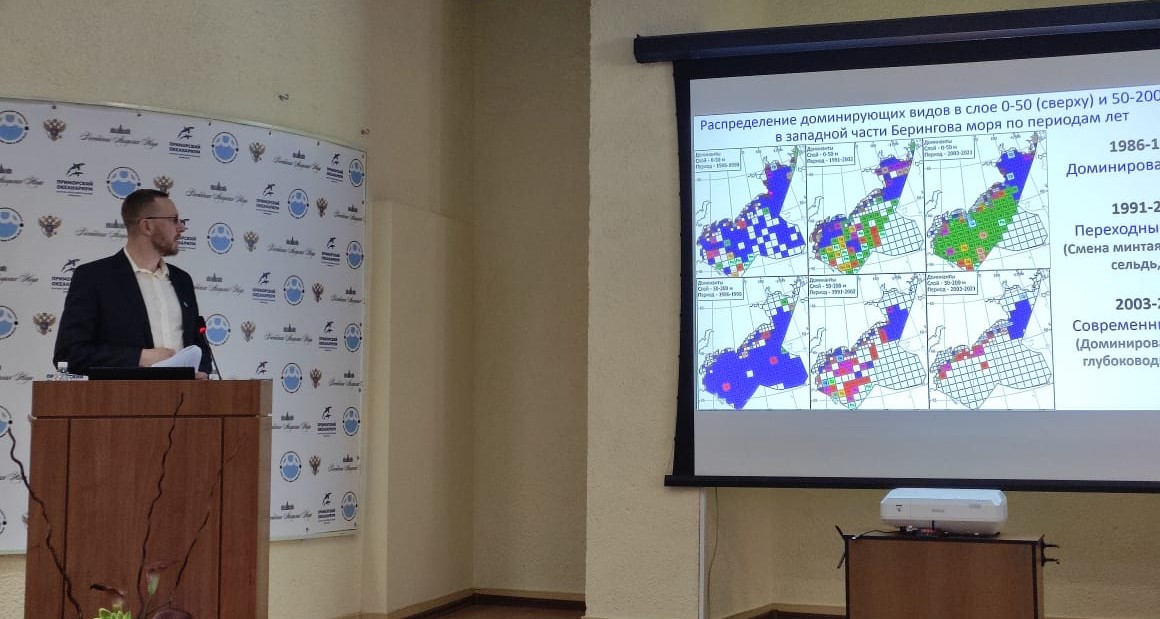

10 июня 2024 года и.о. заведующего лаборатории изучения морского периода жизни тихоокеанских лососей отдела изучения тихоокеанских лососей и перспективных объектов промысла Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Сомов Алексей Александрович успешно защитил диссертацию «Нектон эпипелагиали западной части Берингова моря в современный период: состав, структура, сезонная и межгодовая динамика» на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности «Гидробиология».

Научный руководитель: В.П. Шунтов – д. б. н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории изучения морского периода жизни тихоокеанских лососей отдела изучения тихоокеанских лососей и перспективных объектов промысла ТИНРО.

Защита состоялась на заседании диссертационного совета при ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Сфера научных интересов А.А. Сомова охватывает изучение экосистемы эпипелагиали Берингова моря и сопредельных акваторий, с акцентом на изучении тихоокеанских лососей в этих сообществах.

Поэтому закономерно, что диссертационная работа является очередным этапом в экосистемном мониторинге морских и тихоокеанских вод российского Дальнего Востока, выполняемом ТИНРО.

Представленные автором аргументы базируются на крупном массиве ихтиологических, гидробиологических и трофологических данных, собранных более чем за 40-летний период экспедиционных биоценологических работ ТИНРО.

Основная цель диссертации – выявление, анализ и объяснение многолетней динамики видовой структуры, изменчивости пространственного распределения и пищевой обеспеченности массовых видов нектона.

Полученные автором результаты убедительно демонстрируют отличия сообщества нектона эпипелагиали в первой декаде XXI века и в 80-90-х годах XX столетия.

Алексей Александрович, коллектив ТИНРО высоко ценит Ваш профессионализм

и искренне поздравляет Вас с защитой кандидатской диссертации.

Желаем дальнейших успехов в науке!

***

Делегация России приняла участие в работе международной организации по сохранению анадромных рыб

В рамках 31-й ежегодной встречи Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) российская делегация в составе научных сотрудников Центрального института Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Тихоокеанского (ТИНРО), Камчатского (КамчатНИРО), Магаданского (МагаданНИРО), Хабаровского (ХабаровскНИРО), Сахалинского (СахНИРО) филиалов ВНИРО представила предложения, направленные на оптимизацию мер по сохранению промысловых запасов лососевых рыб и их рациональному использованию в районе действия Конвенции НПАФК.

Учёные обсудили результаты реализации плана научных исследований НПАФК, приняли участие в работе подкомитетов и рабочих групп, пленарного заседания Комиссии.

Представители пяти стран оценили современное состояние запасов тихоокеанских лососей и обменялись данными по вылову. Так, в 2023 г. общий промышленный вылов тихоокеанских лососей на азиатском и американском побережьях составил 1,1 млн тонн. Основа вылова сформирована добычей горбуши (удельный вес 63%), кеты (практически 19%), нерки (15%). Доля кижуча – около 2%, а суммарный объём вылова симы, чавычи и стальноголового лосося составил менее 1%. Из стран НПАФК по итогам промысла тихоокеанских лососей в прошлом году на первом месте – Россия (55% общего вылова, или 602,6 тыс. тонн), на втором – США (39%), доля Японии – 5,6%, а Канады и Республики Корея – менее 1%. Вылов горбуши отечественными рыбаками (476 тыс. т) в 2023 г. стал вторым по величине за всю историю промысла.

На заседании подкомитета по научным исследованиям участники рассмотрели результаты выполнения научного плана на 2024-2025 гг. Усилия ученых направлены на изучение механизмов, регулирующих распределение, численность и биологические показатели тихоокеанских лососей в условиях изменения климата.

В ходе Рабочей группы по маркировке лососей были рассмотрены предложения по маркировке лососей при их воспроизводстве в 2024 г. В частности, Россия будет использовать методы сухой и термической маркировки для мечения отолитов лососей, выращенных на рыбоводных заводах, расположенных в Камчатском крае, Магаданской области, Сахалинская области, Хабаровском крае.

Стороны провели обмен научными образцами и пробами, поделились опытом и планами проведения морских исследований, обсудили вопросы, связанные с разработкой, стандартизацией и использованием статистических и генетических баз данных, приняли участие в обсуждении новых проектов симпозиумов и рабочих семинаров НПАФК.

Справочно:

Международная Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК, North Pacific Anadromous Fish Commission) была создана в 1992 г. Помимо России, членами НПАФК являются США, Япония, Канада и Республика Корея.

Деятельность НПАФК направлена на мониторинг распределения и запасов лососевых рыб в северной части Тихого океана, борьбу с браконьерством, прогнозирование состояния популяций, проведение научных исследований в рамках согласованных международных программ.

Небывалый урожай ламинарии и ундарии вырос на основе рассады ТИНРО

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) провели сегодня мониторинг состояния бурых водорослей

в бухте Соколовская Лазовского района Приморского края.

В октябре-ноябре 2023 года на местных плантациях были размещены проростки сахарины японской (ламинарии) и ундарии, выращенные учёными ТИНРО в Научно-производственном центре марикультуры на о. Попова.

В результате суммарный объём и показатели выращенных водорослей превосходят самые смелые ожидания: масса среднего слоевища ундарии – 500 грамм и более.

«Если бы перенос рассады в море случился раньше, урожай был бы ещё выше», − подчеркнула Татьяна Крупнова, к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории воспроизводства гидробионтов ТИНРО.

На о. Попова расположен единственный на Дальнем Востоке России Научно-производственный центр марикультуры ТИНРО, где проводятся исследования по разработке технологий получения молоди ценных видов беспозвоночных и рассады водорослей. За последние пять лет были разработаны технологии заводского получения молоди приморского гребешка, дальневосточного трепанга, тихоокеанской устрицы, рассады ламинарии для модельных питомников мощностью 1 млн. экз. посадочного материала в год.

В природе цикл развития, например, сахарины, от выхода зооспор до появления растений товарного размера составляет 2 года. Получение рассады в заводских условиях Центра марикультуры ТИНРО

за сравнительно короткий промежуток времени (30-40 дней вместо 5-6 месяцев) позволяет сократить сроки получения товарной продукции ламинарии до одного года.

Урожай собирается до наступления высоких летних температур, при которых происходит разрушение слоевищ. Учёные продолжают разрабатывать технологию товарного выращивания ламинарии и ундарии из заводской рассады: сроки переноса в море, плотность и глубину посадки.

Справочно: Бурые водоросли содержат альгинат, фукоидан, органические соединения йода, полифенолы и другие биологически активные вещества. Регулярное потребление водорослей в пищу укрепляет иммунитет, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина и риск развития атеросклероза.

Комплексное информационное сопровождение промысла на Дальнем Востоке: актуальная информация с НИС «ТИНРО»

От научных сотрудников Тихоокеанского («ТИНРО») и Камчатского («КамчатНИРО») филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) поступила информация о ходе экспедиции на НИС «ТИНРО». 19 июня учёные завершили мониторинговые исследования в южнокурильских водах исключительной экономической зоне Российской Федерации (ИЭЗ РФ), чтобы приступить к мониторингу северо-западной части Тихого океана.

Предварительный анализ 43 учётных траловых работ на площади более 460 тыс. кв.км. показал, что в уловах преобладает горбуша восточно-сахалинских и южнокурильских стад.

Кроме того, на юге района исследований отмечены скопления дальневосточной сардины-иваси.

Это подтверждает прогнозы учёных на текущий год.

В соответствии с научно обоснованными рекомендациями, направленными на обеспечение отечественного рыбодобывающего флота устойчивой сырьевой базой, рост количества промысловых судов под российским флагом и высокая эффективность вылова позволили вдвое увеличить вылов сардины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 18 июня, учётная численность горбуши составила 151 млн экз., при биомассе 121 тыс. тонн. Из других видов тихоокеанских лососей встречались небольшие скопления кеты (несколько десятков на вылов) и единичные экземпляры нерки и кижуча. Исходя из анализа размерно-весовых показателей (средний вес 0,8 кг, длина – 39 см.), южные стада горбуши продолжают нагуливаться и отправятся на нерест позднее.

В учётных уловах также отмечены скопления дальневосточной сардины-иваси и единичные экземпляры скумбрии.

С учётом продолжающейся тенденции прогревания поверхностных южнокурильских вод в 2022-2023 гг., увеличением территории, где есть условия, благоприятные для формирования промысловых скоплений сардины-иваси, учёные ТИНРО прогнозировали на 2024 год её высокие подходы в ИЭЗ РФ.

По итогам 2023 года российские рыбаки на Дальнем Востоке добыли иваси в объёме, превышающем максимальные показатели последних 20 лет: 544 тыс. тонн. В 2024 году есть все предпосылки к новому рекорду: нарастающий вылов иваси на 17 июня составил 91 тыс. тонн, что больше прошлогоднего результата более чем в 2 раза (39 тыс. тонн на 17.06.2023 г.).

Высокие показатели вылова сардины в текущем году обусловлены следующими факторами: раннее начало промысла; появление высокоурожайных поколений этой рыбы в последние годы; увеличение скоплений рыбы, пригодной для добычи; рост количества задействованных промысловых судов; эффективность лова. Средний вылов на судосутки составляет 215 тонн, а максимальный суточный вылов отдельными крупнотоннажными траулерами достигает практически 700 тонн иваси.

С 20 июня учёные продолжили экспедицию уже в открытых водах Тихого океана за пределами ИЭЗ РФ.

Учёные ТИНРО обосновали объёмы рекомендуемого вылова гидробионтов на 2025 год

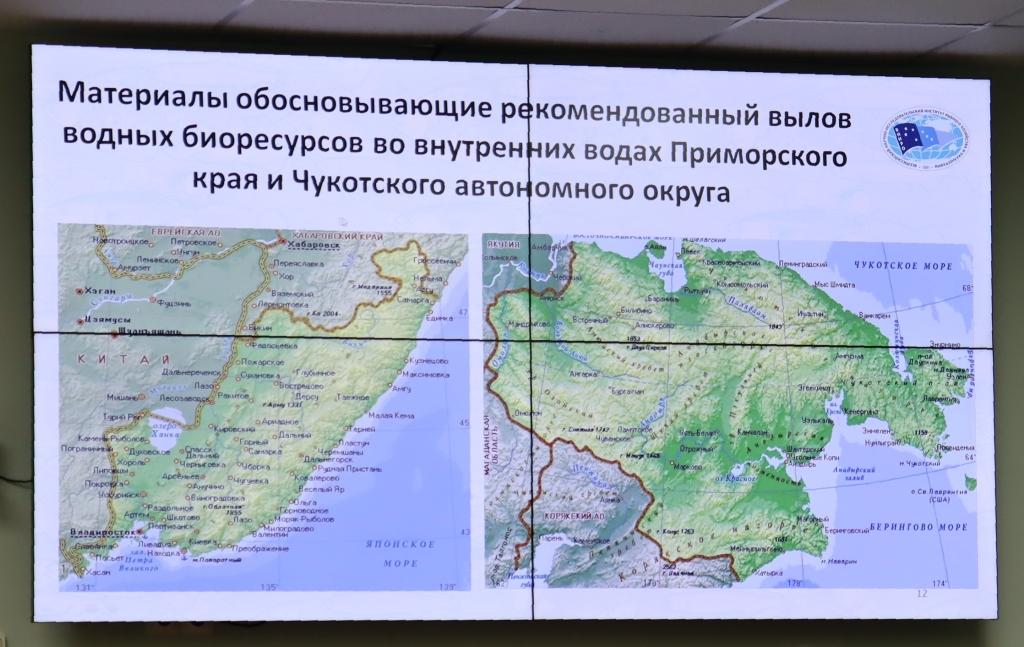

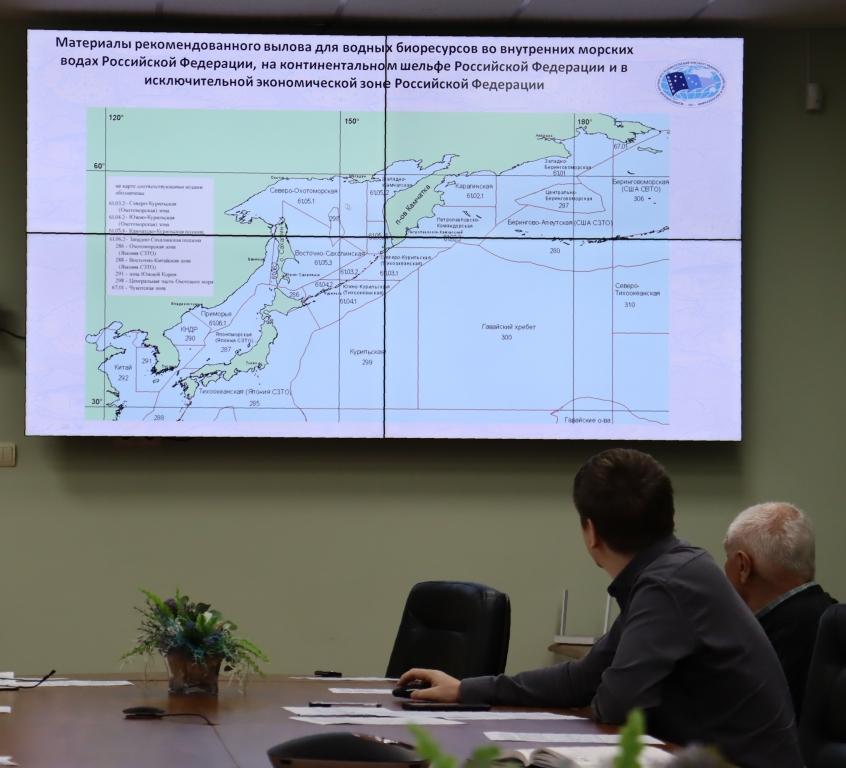

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО)

были рассмотрены материалы, которые обосновывают величины рекомендуемого вылова (РВ)

водных биологических ресурсов, в отношении которых общий допустимый улов (ОДУ) не устанавливается, на 2025 год по Дальневосточному и Восточно-Сибирскому рыбохозяйственным бассейнам.

Научные сотрудники ТИНРО подготовили биологические обоснования объёмов рекомендуемого вылова

в 2025 году промысловых объектов, общий допустимый улов которых не устанавливается, для внутренних морских вод Российской Федерации, российского континентального шельфа, исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Российской Федерации, а также для внутренних вод Приморского края и Чукотского автономного округа. Процедура утверждения материалов РВ для каждого вида водных биоресурсов предусматривает их дальнейшее рассмотрение на заседаниях Учёного совета ФГБНУ ВНИРО и Отраслевого Совета по промысловому прогнозированию.

Материалы РВ по Приморскому краю (86 единиц промыслового запаса) разработаны отдельно для пресноводных рыб в бассейнах водных объектов япономорского побережья Приморья,

бассейна реки Раздольная, озера Ханка и реки Уссури.

Прогноз изъятия в пресноводных водоёмах Чукотского автономного округа (ЧАО) охватывает

70 единиц запаса рыб. Отдельные обоснования подготовлены для четырёх рыбохозяйственных районов: западно-чукотского (колымского), чаунского, восточно-чукотского и корякско-анадырского.

За исключением анадромных видов, по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну

сформированы обоснования РВ для 123 единиц запаса из числа «неодуемых».

Практически 79% от объёма изъятия гидробионтов в 2025 году приходится на Охотское море, включая прикурильские воды, 12% – на Берингово море, 9% - на Японское море.

В Охотском море удельный вес основных объектов промысла распределён следующим образом: дальневосточная сардина-иваси (70% от РВ для этого водного объекта); скумбрия (14%); сайра (7%); кальмары (2%); другие биоресурсы – 7%.

В Беринговом море удельный вес основных объектов промысла распределён следующим образом: тихоокеанская сельдь (46% от РВ для этого водного объекта); кальмары (17%); бычки (12%); камбалы (9%); навага (2%); скаты (2%); другие биоресурсы – 12%.

В Японском море удельный вес основных объектов промысла распределён следующим образом: кальмары (29% от РВ для этого водного объекта); сардина-иваси (11%); камбалы (10%); терпуги (7%); бычки (7%); сайра (6%); анчоус (5%); другие биоресурсы – 25%.

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн ежегодно обеспечивает более 80% российского промысла гидробионтов. Например, доля дальневосточного вылова в ИЭЗ Российской Федерации

в 2023 году составила 85,4%, превысив 4 млн тонн.

Всемирный день океанов ‒ повод вспомнить об экологии

В начале июня многие ихтиологи, экологи и другие специалисты, чья работа связана с изучением тайн Мирового океана, отметили Всемирный день океанов (World Oceans Day).

Бережное и рациональное отношение к ресурсам морей и океанов, которые занимают большую часть нашей планеты, необходимо в целях сохранения окружающей среды в состоянии,

благоприятном для многих живых существ, включая человека.

Одним из источников вредного антропогенного воздействия на природу является сброс бытовых отходов в водные объекты. Пластиковые бутылки и пакеты, попадая в водную среду обитания, нарушают естественные экосистемные процессы, и нередко приводят к гибели гидробионтов.

Каждый из нас может сделать посильный вклад в уменьшение масштабов мусорного загрязнения региона. Например, во Владивостоке уже шестой год действует региональное отделение

движения «РазДельный Сбор». Информация о том, с чего начать, об осознанном потреблении, переработке отходов, регулярных акциях размещена на сайте: https://rsbor.ru/where-to-start/

Формирование экологического мировосприятия необходимо для того, чтобы не только сохранить видовое биоразнообразие нашей планеты на многие годы, но и обучить жителей

бережному отношению к природе и океану, которые окружают нас повсеместно.

Справочно:

С 15 мая по 10 октября 2024 года проводится региональный этап

фотоконкурса «Экоселфи-селфи с пользой».

Организатор Конкурса ‒ Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

- Поделитесь фотографиями о своей причастности к экологической деятельности.

Фото на Конкурс принимаются только в формате «селфи» (с руки или монопода).

- Подробности об акции Министерства можно узнать на странице Министерства «Вконтакте» (ссылка).

Для участия в Конкурсе принимаются авторские работы по трём направлениям:

- «Экодело» (фотоработы, выполненные во время участия в любой природоохранной акции; уборка от мусора любого объекта; забота о животных и птицах);

- «Экопривычки» (фоторабота должна отражать идеи использования в быту вещей из вторично переработанных ресурсов);

- «Экотворчество» (фоторабота должна отражать идеи, виды изделий, выполненных из старых ненужных вещей, которые в процессе модернизации могут быть полезными в быту).

С Днём России!

Итоги выполнения учёными научной программы на НИС «Профессор Кагановский»

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) были представлены результаты научно-исследовательских работ, проведённых специалистами

Тихоокеанского (ТИНРО) и Сахалинского (СахНИРО) филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время комплексной экспедиции

на НИС «Профессор Кагановский». Рейс проходил с 19 марта по 24 мая текущего года в водах южных Курильских островов и северной части Охотского моря, в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации.

В результате проведения гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, акустических, ихтиопланктонных и траловых учётных съёмок были получены актуальные данные о состоянии запасов массовых видов нектона, обновлены сведения о структуре и динамике водных масс, планктонных сообществ, кормовой базы гидробионтов в районах исследований.

Общая площадь исследовательских работ за 2 месяца превысила 500 тыс. кв. км. Разнообразие водных биологических ресурсов в контрольных траловых уловах не изменилось в сравнении с данными прошлых лет. В южнокурильском районе оно представлено 40 видами, в том числе глубоководной ихтиофауной,

а в Охотском море отмечено 34 вида.

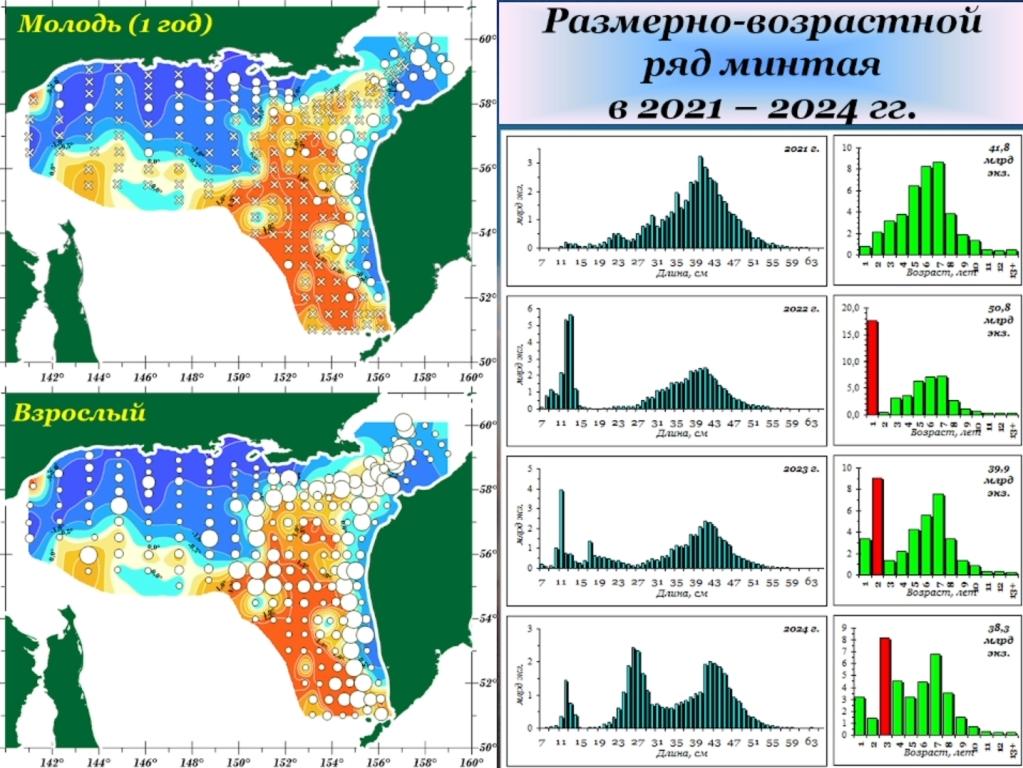

С учётом стратегического значения минтая как доминирующего объекта промысла для дальневосточных рыбаков, его роли в функционировании сообществ и экосистемы моря в целом, ‒ необходим постоянный мониторинг состояния его запасов, анализ влияния факторов среды на урожайность поколений, оценка реального вылова, оптимизация режима эксплуатации, с условием сохранения на достаточном для воспроизводства уровня численности родительских стад.

На основе данных, собранных в экспедиции, учёные оценили запасы минтая, сельди и прочих видов нектона. Численность и биомасса минтая в районах исследований была рассчитана тремя методами: траловым, ихтиопланктонным и акустическим. При этом, сведения, полученные в ходе изучения вод Западной Камчатки, залива Шелихова и Северо-Охотоморского района разными методами, вполне сопоставимы друг с другом. Например, в северной части Охотского моря численность минтая составила

43 млрд экз., а биомасса – практически 13 млн. тонн (по ихтиопланктонной оценке); при оценке численности траловым методом ‒ 38 млрд экз., с биомассой 11 млн. тонн; анализ сведений, полученных акустическим методом, продемонстрировал размер численности 34 млрд экз., биомассы ‒ 10 млн. тонн.

На основании результатов весеннего мониторинга северной части Охотского моря, суммарная биомасса минтая ниже, чем в ходе исследований 2023 года, на 800 тыс. тонн. Причины прослеживаемой тенденции снижения запаса связаны с естественными колебаниями численности поколений гидробионта.

Вместе с тем, основа промыслового запаса ‒ минтай в возрасте 5-6-7 лет – встречался на изученной акватории достаточно широко, формируя плотные скопления. По данным съёмки северной части Охотского моря весной 2024 года, пополнение минтая в будущие годы, при сохранении динамики их численности, будет сформировано рыбами урожайных поколений 2017 и 2021 годов: их доля от суммарной численности минтая в районе исследования составила 71%.

В ходе экспедиции учёные также определили особенности пространственного распределения и размерно-возрастную структуру минтая, сельди, мойвы и прочих видов нектона и медуз. Например, на основе акустических измерений, для южнокурильских вод 70% скоплений минтая зафиксировано с тихоокеанской стороны островов, 30% – с охотоморской стороны.

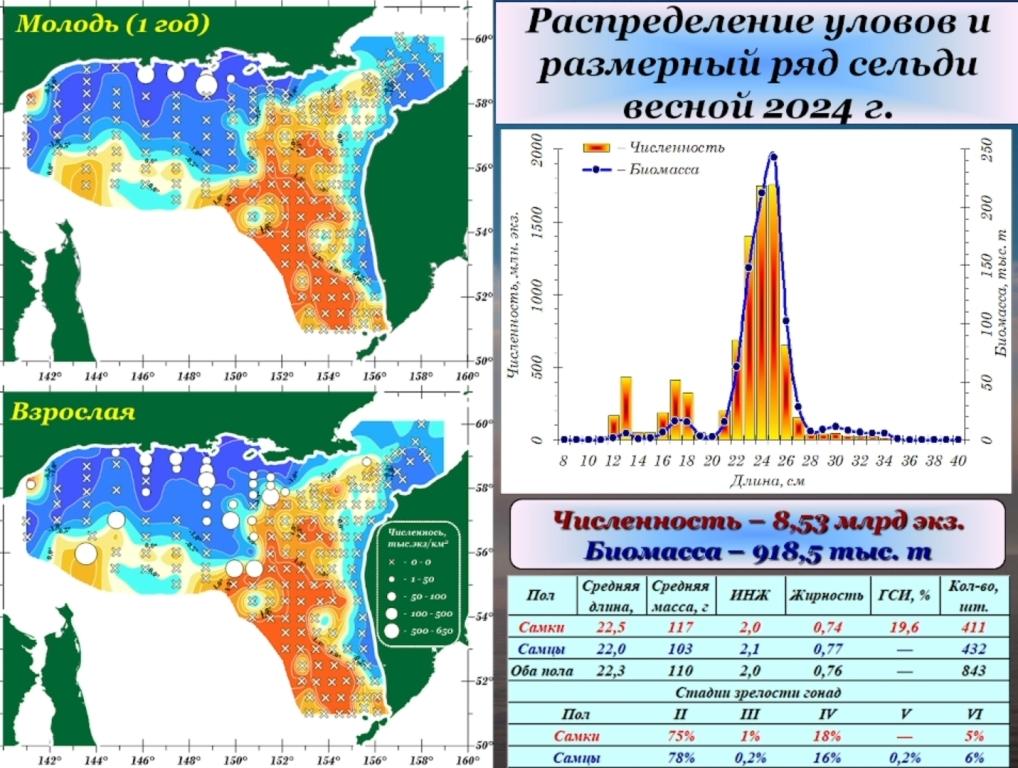

Численность и биомасса сельди, мойвы, прочих видов нектона и медуз оценивалась по результатам траловой съёмки. Например, суммарная численность сельди в северной части Охотского моря, преимущественно охотской популяции, оценена в 8,5 млрд экземпляров, или 918 тыс. тонн.

Это максимальный показатель за последние 5 лет.

Учёные также выявили особенности океанологического и гидрохимического режимов в районах исследований, собрали данные о составе, соотношении и биомассах планктона, определили основные компоненты питания минтая и сельди.

Полученные сведения необходимы для выявления закономерностей распределения водных биоресурсов, прогнозирования и решения других вопросов практического и научного характера.