pavlikov

Вышел очередной номер Бюллетеня изучения тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке

Вышел очередной номер Бюллетеня изучения тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке

(2024 г., № 18). Это электронное приложение к научному журналу «Известия ТИНРО»

(издатель — Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

В Бюллетене публикуются статьи по биологии, состоянию запасов и про-мысловому использованию тихоокеанских лососей с учётом новых данных и ре-зультатов наблюдений прошедшей лососевой путины.

За счёт того, что Бюллетень издаётся один раз в год, увеличиваются про-должительность рядов наблюдений и база многолетних данных по состоянию и динамике запасов этих ценных промысловых рыб.

Это издание не входит в перечень ВАК.

Электронная версия Бюллетеня доступна для бесплатного чтения и скачи-вания на сайте издания:

https://izvestiya.tinro-center.ru/jour/issue/view/48/showToc

https://izvestiya.tinro-center.ru/jour

Вышел первый в 2024 году выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе первого выпуска (т. 204, вып. 1) научного журнала «Известия ТИНРО» (издатель — Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО») за 2024 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания

на сайте издания: https://izvestiya.tinro-center.ru/jour/issue/view/47/showToc

Полевые исследования промысловых рыб северного Приморья

Учёные лаборатории биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») исследовали структуру зимних промысловых уловов из северной части подзоны Приморье, и обнаружили 16 видов рыб, относящихся к 8 семействам. Наибольшим числом видов было представлено семейство бельдюговых (Zoarcidae), но по числу особей на первом месте оказались представители камбаловых (Pleuronectidae). Среди зарегистрированных видов преобладал

1 доминантный - колючая камбала (Acanthopsetta nadeshnyi) - и 4 субдоминантных: дальневосточная малоротая камбала (Glyptocephalus stelleri), минтай (Gadus chalcogrammus), Тихоокеанская треска (Gadus macrocephalus) и южный однопёрый терпуг (Pleurogrammus azonus).

Всего было промерено 856 экз., из них 441 экз. колючей камбалы, 172 экз. малоротой камбалы,

121 экз. минтая, 58 экз. трески, 37 экз. южного однопёрого терпуга, 9 экз. малакокоттуса, 4 экз. усатого липариса, 3 экз. ликода Накамуры, по 2 экз. палтусовидной камбалы, аллолеписа и люмпенеллы

и по 1 экз. охотского шлемоносца, большедискового и Трахисомы карепроктов, полосатого ликода и пертошмидтии.

На биологический анализ взято 102 экземпляра колючей камбалы, 50 экз. малоротой камбалы,

2 экз. палтусовидной камбалы и 1 экз. охотского шлемоносца.

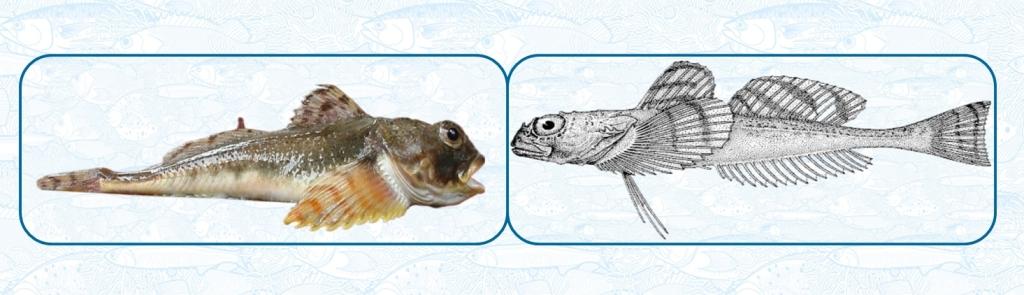

Охотский шлемоносец (Gymnocanthus detrisus)

Кстати, упомянутый охотский шлемоносец (Gymnocanthus detrisus) относится к шлемоносным бычкам (Gymnocanthus), которые получили своё название из-за шероховатых костных пластинок в коже на верхней части головы. Это один из самых массовых видов среди япономорских рогатковых (Cottidae). Однако, в связи с относительно тёплыми температурами придонных вод для зимнего периода, он практически не был учтён в данной экспедиции, так как его скопления сместились к берегу,

а промысловые уловы выполнялись на изобатах 400-600 м.

В шельфовой зоне на свале глубин Приморья водные биологические ресурсы представлены более чем 114 видами донных, придонных, полупроходных и пелагических рыб. Традиционные объекты промысла, в том числе недоиспользуемые и те, которые входят в состав случайного «прилова», насчитывают

около 36 видов.

По данным учётных съёмок, среднемноголетнее соотношение видов в структуре донного ихтиоцена прибрежных вод Приморья следующее: минтай (доля около 60%), камбалы всех видов (20%), южный однопёрый терпуг (11%), пелагические и полупроходные рыбы (около 6%). Вместе с тем, поскольку при промышленной добыче рыб облавливаются их промысловые скопления, состав и соотношение видов в уловах промысловых судов могут быть иными. В частности, на обследованном участке промысла минтай по биомассе занимал не первое место, а только третье (после двух видов камбал). Это связано со снижением его численности у берегов северного Приморья в 2024 г.

Дальний Восток является основным местом промысла камбалы, а всего насчитывается 60 видов камбаловых, но среди них не все обладают промысловой ценностью.

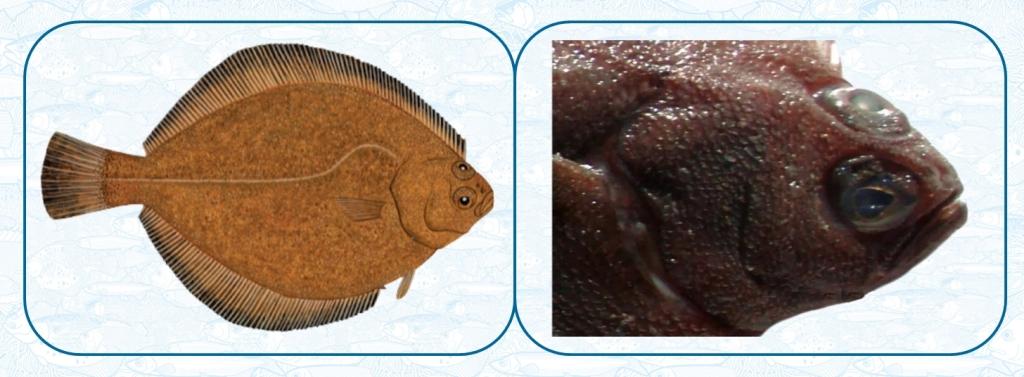

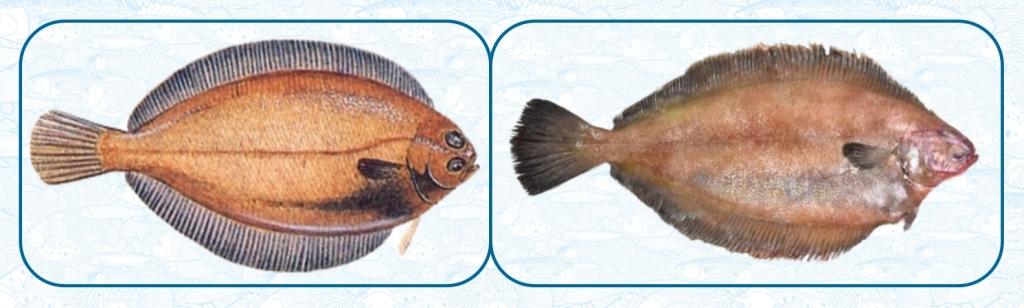

Колючая камбала, или камбала Надёжного (Acanthopsetta nadeshnyi)

Колючая камбала является одним из самых многочисленных видов этой группы в северо-западной части Японского моря. У неё плоское тело в форме диска, покрытое ктеноидной чешуёй (задний край костных пластинок покрыт мелкими зубчиками), особенности строения которой позволяют ей эффективно прятаться в песке или ином грунте.

Малоротая камбала тоже относится к массовым видам этого семейства. Малорот Стеллера обладает большей жирностью и, соответственно, представляет более ценный промысловый объект, чем колючая камбала.

Дальневосточная малоротая камбала, или малорот Стеллера (Glyptocephalus stelleri)

Интересный факт о камбалах: у этой рыбы рядом с плавниками расположены железы, выделяющие слизистое вещество, которое отпугивает хищников, в том числе акул. В состав слизи входит яд пардаксин, который вызывает у «грозы морей» сложности кровообращения и дыхания. Благодаря такому химическому средству защиты камбала отпугивает многих хищников.

Проводимые научными сотрудниками ТИНРО траловые съёмки и сбор ихтиологических данных в ходе экспедиций и полевых работ обеспечили значительный объём информации, который, в сочетании со сведениями промысловой статистики, позволяет проводить мониторинг состояния запасов различных гидробионтов.

Вместе с тем, актуальность рекомендаций по ведению рационального промысла может быть обеспечена только за счёт проведения ежегодных учётных работ.

Для Приморского края большое значение имеет разработка учёными инновационных методических подходов к рациональному использованию массовых гидробионтов для получения не только пищевой, но и кормовой и технической продукции.

Поздравление с Днём образования государственных органов рыбоохраны России

ТИНРО участвует в проектах профессионального развития

Ежегодный День открытых дверей прошёл в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ)

30 марта. Для потенциальных поступающих это отличная возможность узнать о направлениях подготовки и особенностях учебного процесса и студенческой жизни в вузе.

Вместе с тем, один из главных определяющих факторов для выбора будущего места учебы связан с перспективами профессионального и карьерного роста выпускника.

Именно поэтому организаторы Дня открытых дверей предусмотрели площадку для общения посетителей с представителями разных учреждений.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») приняли участие в мероприятии, представили абитуриентам основные направления деятельности Института и преимущества работы в нём после успешного окончания Института Мирового океана ДВФУ.

В рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённой 28.02.2024, основополагающим принципом государственной политики является неразрывная взаимосвязь между образовательным, научным и промышленным потенциалом страны.

Ключевое условие реализации этого принципа ‒ эффективное сотрудничество научной, образовательной, производственной сфер при решении кадровых вопросов, на этапе профессионального обучения будущих специалистов.

Фотография из фотоотчёта ДВФУ ( https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/den_otkrytykh_dverey/ )

В День открытых дверей ДВФУ представители Института Мирового океана поделились информацией об условиях и преимуществах обучения по образовательным программам института.

В том числе они рассказали о новой возможности подготовки будущих специалистов по программам бакалавриата и специалитета за счет целевой квоты, выделяемой Министерством образования и науки, с использованием цифровой платформы «Работа в России».

Согласно новым правилам, заказчик целевого обучения будет размещать свои предложения на платформе «Работа в России». Этот портал представляет собой современный цифровой инструмент, который позволяет зарегистрированным «учредителям – заказчикам» решить задачу по обеспечению сотрудниками с необходимым набором знаний и умений.

В свою очередь, абитуриенты и молодые специалисты со всей страны смогут изучить и сравнить предложения работодателей, выбрать будущее место работы и специализированное образование. Дипломированный «студент-целевик» гарантированно получает рабочее место в организации, которая направила его в вуз, как минимум, на 3 года.

Условия обучения в целевой магистратуре ДВФУ несколько иные.

В данном случае обучение абитуриента полностью оплачивает работодатель, но занятия проводятся в удобное для учащегося время (по субботам либо дистанционно), практически без отрыва сотрудника от основного места работы.

При этом студент сможет заниматься в современных лабораториях, получать стипендию, стажироваться в ведущих организациях и пользоваться массой других преимуществ, в том числе участвовать

в масштабных мероприятиях и событиях, проводимых в кампусе.

ТИНРО планирует принять участие в этих программах.

Целевой набор и целевое обучение позволяют обеспечить подготовку нужного количества специалистов «под заказ».

Пошаговая инструкция о том, как получить целевое направление в ДВФУ, контакты специалиста Целевого приёма - по этой ссылке.

Кроме того, на базе ДВФУ сотрудники НИИ могут повысить квалификацию в сфере наук о земле, биологических наук, экологии и природопользования на курсах:

специалист в области научного туризма, основы работы с пространственными данными в среде QGIS, проектная и научная работа на карбоновых полигонах и др.

Ещё одним из приоритетных направлений развития науки является создание возможностей для выявления и воспитания талантливой молодёжи, построения успешной карьеры в области науки, технологий и технологического предпринимательства.

Перспективность выбора ТИНРО в качестве места работы обусловлена следующими факторами:

- Благодаря столетней истории поступательного формирования знаний в области рыбного хозяйства, сегодня ТИНРО ‒ одна из крупнейших отраслевых научно-исследовательских организаций России: молодые специалисты всегда могут обратиться за советом к наставникам из числа 13 докторов и 81 кандидата наук.

- Для проведения научно-исследовательских работ у института есть достаточная материально-техническая база: лаборатории, оснащённые современным научным оборудованием, биологические станции, центр коллективного пользования, экспериментальные производства, где происходит проверка теоретических концепций и разработок ‒ на практике.

- Возможность сбора и актуализации уникальных данных для исследований: ТИНРО на регулярной основе проводит комплексные экспедиции для изучения состояния и динамики водных экосистем, глобальных климатических процессов, антропогенного воздействия на морские биологические ресурсы в Мировом океане, ориентированные на научное обеспечение рыбных промыслов как в дальневосточных морях, так и в арктической зоне.

- Инициатива, приобретение опыта работ в экспедициях, расширение научного кругозора и развитие аналитических компетенций открывают потенциал дальнейшего профессионального роста.

- Повысить свою квалификацию сотрудники могут как на курсах системы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, так и в аспирантуре ТИНРО (по 6 специальностям),

путём подготовки диссертационной работы на соискание учёной степени кандидата наук.

«Наша задача – сохранить знания, которые нам ещё будут нужны, сберечь их в целости и сохранности» (Рэй Брэдбери).

Подводя итоги Дня открытых дверей ДВФУ, следует отметить: регулярное участие ТИНРО в мероприятиях региональных университетов способствует популяризации отраслевой науки и поддержанию конструктивного рабочего партнёрства с научно-образовательными учреждениями в целях эффективной реализации положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Высокий темп изменений в науке, технике, образе мышления, заданный XXI веком, повышение восприимчивости экономики и общества к результатам наукоёмких исследований предусматривают необходимость учёта мнения молодых специалистов, которые не мыслят категориями ушедшего столетия, а стремятся к свободе выбора во всём: мыслей, слов, действий, научных интересов, приоритетов развития своего региона и страны, и во Вселенной нет более могучей силы, чем эта жажда свободы.

Справочно:

С 15 апреля по 17 мая 2024 года Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует проведение серии курсов повышения квалификации по направлению «Технологии пищевой рыбной продукции».

Для:

- представителей предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса любой формы собственности, лиц, занимающихся производственной деятельностью в области переработки рыбного сырья и специалистов смежных областей, в том числе не имеющих профильного образования;

- разработчиков технологий пищевой, рыбной продукции;

- работников индустрии питании.

Знаки отличия в истории рыбной промышленности России

Вторая международная научно-практическая конференция «Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет академической науке», организованная Центральным институтом «ВНИРО» 26-27 марта 2024 г., вызвала большой интерес специалистов со всей страны. Об этом красноречиво свидетельствовал счётчик подключившихся к онлайн-трансляции Конференции.

Поэтому многие, наверняка, обратили внимание на приветственное слово академика РАН, доктора биологических наук Михаила Владимировича Флинта, в котором он упоминал своего великого деда академика Льва Александровича Зенкевича - корифея отечественной биологической океанологии (в ходе Пленарной сессии 26 марта).

Однако контекст этого упоминания был весьма необычен.

Речь шла о трепетном отношении Льва Александровича к одной награде – знаку «Отличник рыбной промышленности СССР», которую он выделял среди всех прочих наград, коих у него было немало (например, два ордена Ленина и орден Трудового Красного Знамени).

Представляется, что это хороший повод обратиться к истории существовавших и существующих знаков отличия нашей отрасли Полагаем, что специалистам, связанным с рыбной промышленностью, краткий обзор на эту тему будет небезынтересен.

Действительно, авторитетные в области рыболовства фалеристы признают, что самые первые почетные знаки работников рыбной промышленности «Отличник пищевой индустрии СССР», «Отличник рыбной промышленности СССР» и «Отличник соцсоревнования Наркомрыбпрома СССР» были предметом особой гордости награжденных на протяжении всей их жизни, даже в сравнении с орденами и медалями, которыми некоторые из них удостаивались впоследствии.

В 1920-1930-е гг., когда еще не оформилась государственная наградная система, высшими наградами передовикам производства были почетные звания «Герой труда», «Ударник», а позже и «Отличник». Их присуждение производилось на уровне предприятий, строек, в последующем — на уровне отраслей промышленности (главков) и сопровождалось вручением специально изготовленных и искусно выполненных (часто с использованием драгоценных металлов) значков.

Есть основания полагать, что в сфере рыбной отрасли первыми наградами были значки профсоюза рыбников. В 1920-е гг. работники рыбной отрасли входили в Профессиональный союз рабочих пищевкусовой промышленности, из состава которого в 1931 г. выделился Союз работников мясорыбной, консервной и маслобойной промышленности (СРМКМП). Из последнего вскоре выделился Союз работников рыбной промышленности (СРРП), чаще именовавшийся Союзом рыбников.

Знаки профсоюзов 1920-1930-х гг. были наградными и, таким образом, знак СРРП можно считать общеотраслевой наградой. К началу 1930-х гг. относится и почетный знак «Ударник» со сходным рисунком, то есть с изображением промыслового судна с сетью и рыбы (осетра) на фоне красного знамени в обрамлении шестерни. Каких либо опубликованных данных об его учреждении, статусе, месте изготовления, количестве награжденных не имеется.

Он известен лишь в единичных экземплярах. Оба знака были изготовлены из стали и покрыты красной, синей и голубой эмалью – цветами, которые в последующем станут традиционными для ведомственных знаков отличия.

В декабре 1931 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР для улучшения системы управления рыбной и морской зверобойной

промышленностью было создано Главное управление рыбной и морской зверобойной промышленности и хозяйства (Главрыба) Наркомснаба СССР (с конца 1934 - Наркомпищепрома СССР). Была учреждена символика Главрыбы, утверждена форма кормовых вымпелов судов рыбной промышленности – белый треугольный продолговатый флаг со светло-зеленой окантовкой, и двумя красными перекрещенными рыбами в передней его части. Такой знак имелся и на кокардах форменных фуражек командного состава рыбопромыслового флота.

На протяжении большей части 1930-х гг. рыбная отрасль входила в структуру Наркомпищепрома СССР. Это нашло отражение в дизайне самого первого ведомственного знака «Отличник социалистического соревнования пищевой индустрии СССР», на котором среди различных продуктов питания, сыплющихся из рога изобилия, изображена рыба (осетр). Знак изготавливался из серебра 916-й пробы.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о реорганизации Наркомпищепрома датирован 19 января 1939 г.: из его состава выделились Наркомат мясо-молочной и Наркомат рыбной промышленности (Наркомрыбпром СССР).

В начале мая 1939 г. Наркомрыбпром СССР для поощрения наиболее отличившихся работников учредил свои ведомственные награды: почетный знак «Отличник рыбной промышленности СССР» и «Похвальную грамоту стахановца в борьбе за изобилие рыбных продуктов». Однако уже в начале 1940 г. передовикам рыбного хозяйства страны вручались другие знаки, меньшего размера и несколько измененного дизайна с текстом «Наркомрыбпром СССР. Отличник социалистического соревнования». Изготавливались из серебра 916-й пробы, во время войны, в условиях экономии драгоценных металлов, стали выпускаться из бронзы с чернением.

В 1946 г. указом Президиума Верховного Совета СССР вместо Наркомрыбпрома были образованы два Министерства рыбной промышленности: западных и восточных районов СССР. Были учреждены два идентичных значка «Отличник соцсоревнования Минрыбпрома западных районов СССР» и «Отличник соцсоревнования Минрыбпрома восточных районов СССР». В них сохранился удачно найденный рисунок значка, существовавшего при Наркомрыбпроме СССР. Изготавливались из бронзы с чернением.

Через два года после создания министерств Запада и Востока они вновь были слиты в единый руководящий орган – Минрыбпром СССР. В наградном знаке нового ведомства «Отличник социалистического соревнования Минрыбпрома СССР» сохранился рисунок, созданный для Наркомрыбпрома СССР. Знак изготавливался из бронзы.

В дальнейшем, в результате реорганизации системы хозяйственного управления, в 1957 г. Минрыбпром СССР был расформирован, награждения почетным знаком были приостановлены и возобновились спустя годы значками совсем иного дизайна, более незамысловатыми и гораздо меньшей значимости.

После создания в 1957 Советов народного хозяйства (Совнархозов) и упразднения министерств, в том числе, и Минрыбпрома СССР, централизованное управление рыбной промышленностью сосредоточилось в Госплане СССР, где был создан соответствующий Отдел, в последующем последовательно преобразовывавшийся в Главное управление рыбного хозяйства и в Госкомитет. Именно к этому периоду (конец 1950-х-начало 1960-х гг.) относится знак «Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности СССР». В нем частично сохранился дизайн предыдущих знаков в виде добывающего судна на линии горизонта. Изготавливался из бронзы.

В сентябре 1965 г. было создано Министерство рыбного хозяйства (МРХ) СССР. Три знака этого периода, первый из которых вручался в 1960-х-начале 1970-х годов, а два других в 1970-е – 1980-е годы не отличались изысканностью дизайна и богатством красок. Первый знак первоначально был бронзовым и покрыт эмалью, однако его рисунок был примитивней, нежели у знаков 1930-х – 1950-х годов. В последующем его стали штамповать из алюминия. Алюминиевыми были и два следующих знака, вручавшихся рыбакам-передовикам.

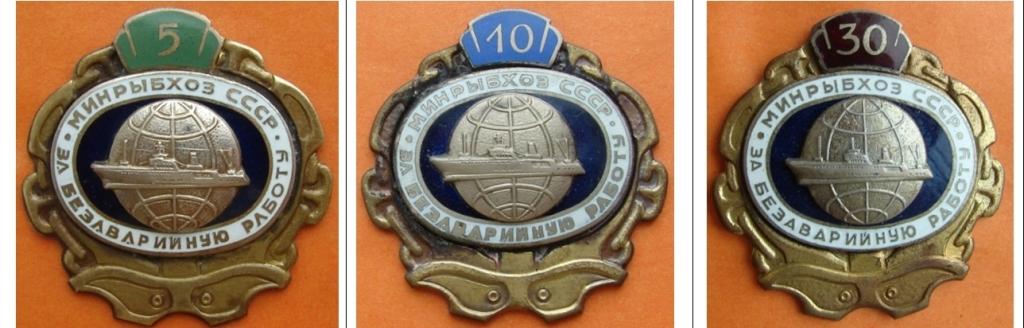

Из прошлых общесоюзных наград, одна из самых распространенных ведомственных наград МРХ: Почетный знак Минрыбхоза СССР знак «За безаварийную работу». Учрежден в 1981 г. Знаком награждались капитаны, старшие (главные) механики, а также специалисты, перешедшие на работу в береговые подразделения рыбного хозяйства, ветераны флота, на общественных началах способствовавшие безаварийной работе промысловых судов.

Существуют знаки шести степеней (от 5, 10, 15, 20, 25 и до 30 лет) с разновидностями в цвете шильдика: зеленый, синий, красный.

Имелись в советский период наградные знаки и республиканского уровня. Так Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 26 августа 1982 г. было установлено почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР». Это звание действовало до принятия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341, установившего почетные звания Российской Федерации. Известны две редкие республиканские (Узбекской и Украинской ССР) награды: «Заслуженный рыбовод УзССР» и «Заслуженный рыбовод УССР». Существовал также знак Белорусской республики «Почетный рыбовод БССР», однако наличие его в коллекциях неизвестно.

К периоду развития советской рыбной промышленности относится знак «Заслуженный колхозник» и знак «Почетный мастер рыбной промышленности». Последний известен в коллекциях в нескольких экземплярах, которые считаются пробным изданием, не дошедшим до утверждения. Нельзя не отметить, что в 1970-е – 1980-е годы существовали знаки «Почетный рыбовод СССР» и «Почетный работник органов рыбоохраны СССР», которые сейчас даже у коллекционеров имеют статус очень редких.

В постсоветское время вновь возросло внимание к знакам отличия – их статусу и дизайну. В декабре 1991 г. был издан Указ Президента РФ об образовании Комитета рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства РФ. В июне 1995 года «в целях повышения инициативы и активности работников отрасли и их вклада в эффективность работы рыбного хозяйства России» был учрежден нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России», ставший высокой отраслевой наградой. Одновременно с ним появились два наградных ведомственных знака «Почетный рыбовод России» и «Почетный работник органов рыбоохраны России», которые вручались специалистам, работавшим в таких важных государственных рыбохозяйственных направлениях, как рыбоводство и рыбоохрана.

Вышеупомянутые знаки вручались вплоть до 2009 г., до утверждения новой символики Федерального агентства по рыболовству.

В 2009 г. впервые в истории рыбного хозяйства страны Приказом № 560 были учреждены ведомственные медали. Медаль «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» является высшей ведомственной наградой и имеет две степени. Медаль «Ветеран рыбного хозяйства России» вручается за многолетний добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, заслуги в развитии и совершенствовании рыбного хозяйства России.

Этим же приказом, в целях поощрения работников рыбохозяйственного комплекса России, а также других лиц, принимающих активное участие в его развитии, были учреждены звания «Почетный работник рыбного хозяйства России», «Почетный работник органов рыбоохраны России», «Почетный рыбовод России», сопровождающиеся вручением соответствующих знаков.

Следует признать, что знаки выглядят весьма эффектно, и, наверняка, являются предметом особой гордости награжденных, как это было со знаками 30-40-х годов прошлого столетия.

Завершить краткий обзор наград и знаков отличия рыбной промышленности логично знаком «Заслуженный работник рыбного хозяйства», который является государственной наградой. Почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства» присваивается Указом Президента Российской Федерации, соответственно, это высшая награда рыбной отрасли. Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Носится на правой стороне груди. Существует с 1996 г., а до этого знак был другим, и не общесоюзным, а именно российским, о чем указывалось выше.

Материал подготовлен

ведущим научным сотрудником лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей ТИНРО, к.б.н. О.Г. Золотовым

и заместителем руководителя ТИНРО, к.б.н. А.В. Бусловым

Дальневосточные учёные приняли участие во Второй Международной научно-практической конференции «Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет российской академической науке»

Вторая Международная научно-практическая конференция «Рыбохозяйственный комплекс России:

300 лет российской академической науке», приуроченная к 300-летию создания Российской академии наук, прошла на площадке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 26-27 марта.

Программа конференции предусматривала рассмотрение таких направлений работы, как биология с позиции сохранения запасов и обеспечения промысла перспективных водных биологических ресурсов (ВБР), экономика рыбного хозяйства, техника, технология добычи и переработки ВБР, обеспечение качества произведённой продукции.

Ихтиологи, океанологи, биологи, экономисты и технологи обменялись мнениями и обсудили наиболее значимые для развития российской рыбохозяйственной отрасли вопросы. В конференции приняли активное участие представители дальневосточных филиалов ФГБНУ ВНИРО, представив 12 докладов: ТИНРО (10), ХабаровскНИРО (1) и КамчатНИРО (1).

Открывая Пленарную сессию Конференции «Итоги и перспективы развития рыбного хозяйства России в кризисных условиях мирового рынка», директор ВНИРО, д.э.н. К.В. Колончин подчеркнул, что выбранная

в качестве названия мероприятия тема не случайна.

Благодаря преемственности и непрерывности исследовательского поиска, формированию научных школ и воспитанию целой плеяды учёных мирового масштаба, Российской академии наук, которой в 2024 году исполнилось 300 лет, удалось обеспечить не только поступательное развитие нашего Отечества на протяжении трех веков, но и заложить надёжный фундамент дальнейшего роста и прогресса.

На протяжении многих десятилетий учёные академической и прикладной науки трудятся рука об руку на общий результат, на благо России.

После завершения Пленарной сессии работа Конференции продолжилась по секциям.

В рамках круглого стола № 1 «Биология, запасы и перспективы промысла водных биологических ресурсов» дальневосточными учёными представлено за 2 дня 7 докладов.

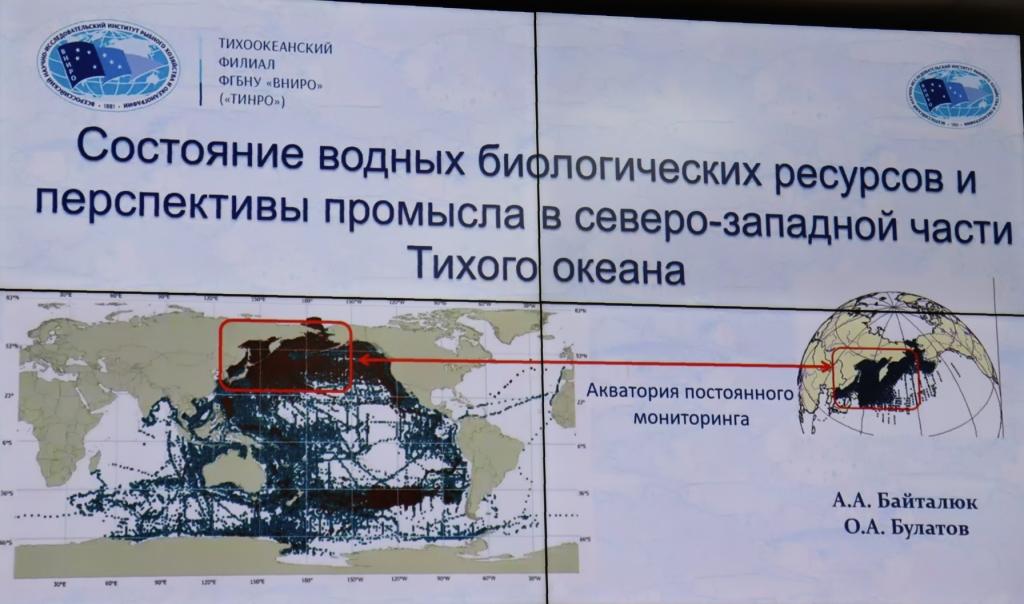

В докладе «Состояние водных биологических ресурсов и перспективы промысла в северо-западной части Тихого океана», который был подготовлен заместителем директора ‒ руководитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), к.б.н. А.А. Байталюком и директором по научной работе ВНИРО,

д.б.н. О.А. Булатовым, проведён комплексный анализ динамики установленных объёмов вылова ВБР, рекомендованных к изъятию, и уровня их освоения (2019-2023гг.).

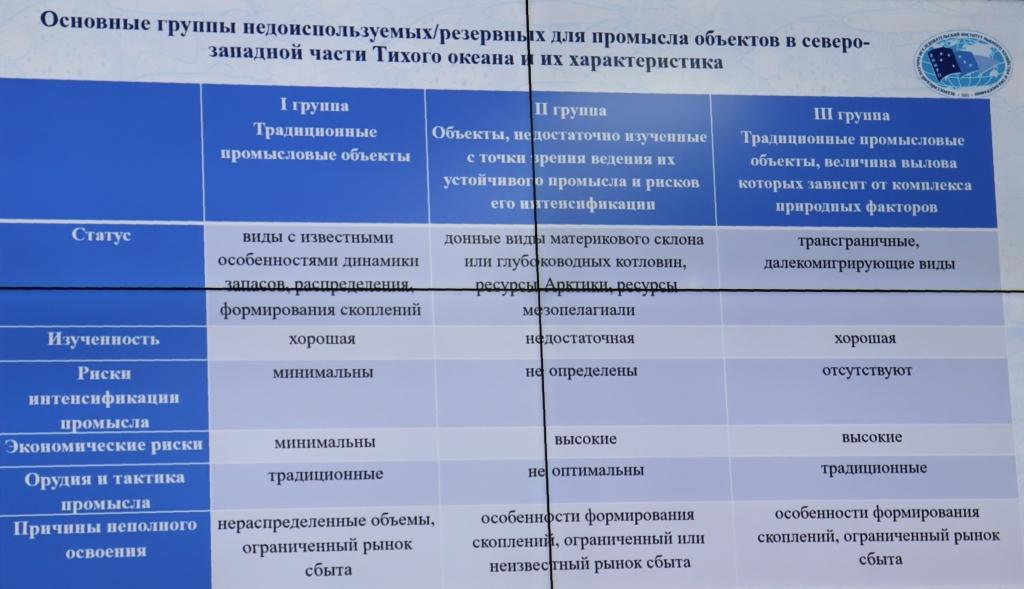

Несмотря на рост новых единиц промыслового прогнозирования в 7 раз: с 70 (1950г.) – до 504 (2025 г.), рассмотрение тенденций совокупного освоения численности и запасов гидробионтов позволило авторам обозначить 3 основные группы недоиспользуемых (резервных) для вылова объектов в северо-западной части Тихого океана.

Важным результатом проведённой работы стало формулирование причин неполного освоения

для каждой группы промысловых объектов.

В качестве перспективных решений для повышения уровня рационального освоения водных биоресурсов в северо-западной части Тихого океана учёные предложили такие варианты, как:

(1) изобретение и внедрение наиболее эффективных орудий лова; (2) расширение технологических разработок для получения не только пищевой, но и кормовой, технической и медицинской продукции из ВБР, гибкое использование производственных мощностей; (3) повышение количества специализированных рыболовных судов; (4) включение в промысел цусимской популяции дальневосточной сардины-иваси.

Д.б.н. Е.П. Дулепова представила доклад «Функциональные особенности и кормовая база лососей в глубоководных районах Охотского моря в осенний период», подготовленный в ходе рабочего взаимодействия Лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей и Лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб.

Ведущий научный сотрудник лаборатории промысловой океанографии, к.г.н. А.А. Никитин выступил на тему «Экстремальные гидрометеорологические условия в Японском море в 2023 г. и динамика промысла горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)».

Лабораторией промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры представлены результаты исследований «Гидроакустический эхоинтеграционный метод в системе мониторинга водных биологических ресурсов Дальневосточных морей».

Коллектив авторов Лаборатории бентоса, Отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры, Лаборатории промысловой океанографии ТИНРО представил доклад «Аномальная гидрометеорологическая ситуация летом 2023 года и её влияние на поселения, воспроизводство и культивирование морских гидробионтов в Амурском заливе Японского моря».

Также по тематике круглого стола № 1 выступили ведущий научный сотрудник Методико-прогностического отдела ХабаровскНИРО, к.б.н. А.А. Дуленин с работой «Возможности визуального опознания сообществ сублиторальной растительности в хозяйственных целях», а также заведующий лабораторией промышленного рыболовства КамчатНИРО К.М. Малых с докладом «Применение искусственной нейросети для учета рыб на рыбоучётном заграждении».

В ходе секции № 2 «Экономика рыбного хозяйства» научные сотрудники ТИНРО представили доклад «Методика комплексной оценки эффективности вариантов пилотного проекта сети предприятий промысла и переработки недоосваемых ресурсов прибрежного промысла и рек бассейна Уссури и Амура». Материал подготовлен Лабораторией биологических ресурсов континентальных водоёмов и рыб эстуарных систем.

В рамках круглого стола № 3 «Техника, технологии добычи и переработки водных биоресурсов в обеспечении качества продукции» учёные ТИНРО выступили с 4 научными работами.

Сотрудники Лаборатории безопасности и качества морского растительного сырья сосредоточили внимание на рациональном использовании морских водорослей, и выступили с работами «Использование экстрактов морских водорослей в качестве биостимуляторов в сельском хозяйстве»; «Потенциал удобрений из штормовых выбросов морских водорослей на рост и урожайность сельскохозяйственных культур». Темы вызвали оживлённое обсуждение участниками Конференции.

Специалисты Лаборатории нормирования, стандартизации и технического регулирования ТИНРО представили доклады «Установление норм выхода мороженой потрошенной обезглавленной нерки Восточной Камчатки при машинной разделке» и «Типовая схема контроля технологического процесса производства крабов мороженых».

Дальнейшее развитие российской науки во многом зависит от продолжения конструктивной связи

между представителями её академического и прикладного аспектов, а также от своевременной поддержки работы учёных со стороны государства, в том числе в части внедрения в жизнь передовых научных разработок.

Цель общая – обеспечение продовольственной безопасности России, благополучие её граждан.

Наука помогает рыбакам: дальневосточные учёные подготовили промысловые прогнозы

В текущем году вышли в свет издания «Информационный помощник: Состояние промысловых ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна ‒ 2024» и путинный прогноз «Крабы ‒ 2024».

Материалы сформированы на основании данных, которые были собраны, систематизированы и проанализированы научными сотрудниками дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»): ТИНРО, КамчатНИРО, СахНИРО, МагаданНИРО, ХабаровскНИРО, ЧукотНИО.

Издание «Информационный помощник» содержит краткую информацию об актуальном состоянии запасов промысловых гидробионтов, входящих в сферу прогнозирования по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну. В ёмких очерках приведены утверждённые объёмы вылова

за последние 5 лет и рекомендованные величины изъятия водных биоресурсов на 2024 г.,

с пояснениями их изменений по промысловым районам в смежные 2023/2024 гг.

Величины общих допустимых уловов (ОДУ) и рекомендованного вылова (РВ) промысловых гидробионтов по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну на 2024 г. утверждены нормативными актами Минсельхоза России и Росрыболовства.

В путинном прогнозе «Крабы ‒ 2024» представлены данные для организации и проведения промысла массовых видов крабов-стригунов и крабов-литодид (камчатского и синего) дальневосточных морей.

Издание включает прогноз синоптических и гидрологических условий в основных промысловых районах, рекомендации по переработке сырья, стандарты на выпускаемую продукцию, оценку современного состояния запасов и прогноз хода путины в 2024 году.

Материалы направлены в профильные учреждения.

Результаты работы учёных ТИНРО по итогам 2023 года: секция 4

Завершая обзор отчётной сессии 2024 года, представляем тематику выступлений учёных во время секции 4 отчётной сессии Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»): «Изучение пищевой ценности, безопасности и рационального использования гидробионтов».

Лаборатория промысловой океанографии ТИНРО представила доклады «Гидрохимические условия и радиоактивность в дальневосточных морях и Южно-Курильском районе в 2023 году» и «Гидрохимические условия озера Ханка в зимний период 2016-2023 гг.».

Мониторинг состояния Мирового океана является важной задачей: последствия загрязнения прибрежных зон биогенными веществами и изменение климата приводят к значительному увеличению количества и размера «бескислородных мёртвых зон» в открытом океане и прибрежных водах, где уровень растворённого кислорода слишком низок для поддержания жизни гидробионтов.

Проанализировав данные, собранные во время комплексных исследований с использованием судов Центра коллективного пользования «Научно-исследовательский флот – Восток» с марта по октябрь 2023 г., океанологи ТИНРО оценили радиационную обстановку в Южно-Курильском промысловом районе. Эта акватория является наиболее близкой к зоне фукусимской аварии для российского судоходства.

На основании результатов измерений учёные пришли к выводу, что радиационная обстановка в районе проведения исследований в сентябре 2023 г. не отличалась от естественного радиационного фона. Удельная активность антропогенного радионуклида 90Sr в пробах воды, а также в тканях скумбрии, анчоуса, сардины-иваси из района Южных Курил не превышала региональный фоновый уровень для рыбного сырья, и не зависела от периода и района лова.

С учётом значимости озера Ханка для рыбного хозяйства (здесь обитает 75 видов рыб, в т.ч. более 20 промысловых), ‒ научные сотрудники ТИНРО проводят системные гидрологические и гидрохимические исследования этого крупного водного объекта на протяжении многих лет. Они собирают данные о состоянии среды обитания гидробионтов и наличии в воде озера загрязняющих веществ.

Анализ материалов, собранных за период 2016-2023 гг., позволил установить, что высокие концентрации растворенного кислорода и высокие значения биохимического потребления кислорода (БПК5) в зимний период свидетельствуют об активном цветении фитопланктона подо льдом, а также об окислении органики, поступающей в воду с бытовыми отходами; падение уровня воды в озере и интенсивное использование водного объекта в рекреационном направлении приводит к росту содержания биогенных веществ, в частности, неорганических форм фосфора и азота.

Лаборатория безопасности и качества морского растительного сырья подготовила отчёт «Технологические приёмы получения жидких удобрений из морских водорослей».

Авторами разработаны рекомендации по рациональному использованию доступного сырья (штормовых выбросов) на основе морских водорослей для изготовления жидких экстрактов, которые можно применять в сельском хозяйстве.

Жидкие экстракты из анфельции (Ahnfeltia tobuchiensis) и сахарины (Saccharina japonica) оказывают ростостимулирующий эффект на растения и приводят к повышению их продуктивности и урожайности. Эффективность применения экстрактов из водорослей в качестве удобрений зависит от способа их применения. Максимальная урожайность получена при использовании корневой подкормки (полив растений) удобрениями на основе указанных морских водорослей.

Творческий коллектив авторов из Отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок, Лаборатории безопасности и качества морского растительного сырья ‒ представил вниманию коллег доклад «Молекулярно-массовое распределение белков и пептидов в стартовых комбикормах, изготовленных при различных технологических режимах».

С учётом актуальности производства отечественных комбикормов для искусственного воспроизводства ценных видов рыб, исследователи разработали рекомендации по изготовлению комбикормов на основе отечественных сырьевых компонентов для кормления объектов аквакультуры.

Получены количественные данные по содержанию водорастворимого протеина, пептидно-белковому составу сырьевых компонентов кормов, экспериментальных и контрольных стартовых комбикормов для лососевых, кефалевых и осетровых рыб. По мнению учёных, важнейшим компонентом в стартовых комбикормах является пептидная фракция.

Среди исследованных рецептур стартовых комбикормов наилучшими по содержанию пептидной фракции для лососевых рыб являются КРЛС-2, для кефалевых рыб - КРЛС ПИЛЕНГАС-1/23, для осетровых рыб - КРОС 4/23.

Доклады, представленные в рамках всех четырёх секций, вызвали большой интерес коллег и конструктивное обсуждение.

Прошедшая отчётная сессия позволила отметить как высокий уровень проведения научными сотрудниками исследовательских работ, обработки, систематизации и анализа данных, ‒ так и перспективность полученных результатов для развития отраслевой науки и рыбного хозяйства России. Впереди учёных ждут новые исследования, проверка гипотез и открытия.

Океанологи и гидрологи отмечают Всемирный день водных ресурсов

С 1993 года многие жители нашей планеты ежегодно отмечают Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды (World Water Day или World Day of Water). Это возможность напомнить человечеству о жизненной важности для окружающей среды и развития общества водных ресурсов: вод рек, озёр, морей и океанов, подземных вод, ледников, водяных паров атмосферы.

Вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни, но и для социально-экономического развития.

Учёные-океанологи и гидрологи Тихоокеанского (ТИНРО) и других дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по праву гордятся своей сопричастностью к изучению эколого-ориентированных вопросов динамики численности гидробиологических сообществ и оценки состояния среды их обитания.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днём водных ресурсов для привлечения внимания к важности пресноводных и иных водных ресурсов, устойчивого управления ими. Чтобы показать многогранность водных ресурсов, каждый год мероприятия проходят под разными девизами. Тема Всемирного дня водных ресурсов 2024 года ‒ «Вода для мира», в целях создания основ более стабильного и гуманного будущего.

Более 70% земной поверхности покрыто водой, и большая часть (97%) приходится на солёную воду морей и океанов.

Гидрологические и океанологические исследования на Дальнем Востоке России проводятся с целью решения практических задач и связаны с именами поколений учёных, начиная с конца XIX века.

Гидрология ‒ наука, изучающая природные воды, явления и процессы, в них протекающие в пределах гидросферы. По исследуемым объектам делится на океанологию, или океанографию, и гидрологию суши.

Океанолог, или океанограф – это специалист, который занимается изучением океана и его различных компонентов, включая физические, химические и биологические аспекты гидрологии, чтобы лучше понять роль океана в климате, экосистемах, природных ресурсах.

В разные периоды эффективные результаты океанологических научных изысканий создавались при совместной работе рыбохозяйственных институтов, Академии наук, гидрометеослужбы, военной гидрографии.

Первые обобщающие труды по океанографии Охотского и Японского морей были сделаны

ещё в 1870-е годы Шренком Л.И., Майделем Э.В., Макаровым С.О, Бражниковым В.К.

В начале XX столетия работу продолжили Жданко М.Е., Давыдов Б.В., Солдатов В.К.

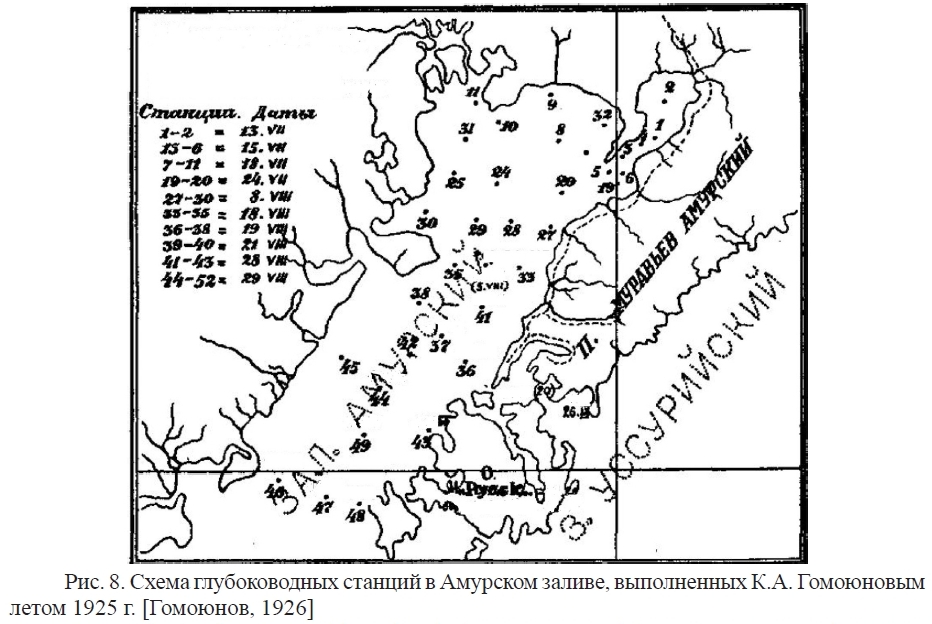

В структуре основоположника ТИНРО ‒ Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС) лаборатория гидрологии (позднее – промысловой океанографии) находилась с первого года формирования станции (1925). Первая публикация по гидрологии здесь вышла уже в первом выпуске научного журнала «Известия ТОНС» (1928г.) и посвящена гидрологическим исследованиям в бухте Патрокл на основе стационарных наблюдений первого профессионального океанографа на Дальнем Востоке ‒ Гомоюнова К.А.

С течением времени океанологические исследования стали приобретать комплексный характер, а расширение сферы и ареала морских исследований с конца 1950-х годов придало новый импульс развитию промысловой океанографии.

Наряду с решением вопросов, имеющих оперативную значимость при поиске и оконтуривании промысловых скоплений гидробионтов, в том числе в рамках анализа связи «синоптическая ситуация – гидрологические условия – промысловые объекты», рассматривались темы и сугубо океанографического плана: анализ термохалинной структуры и динамики водных масс, изучение гидрохимической структуры вод, установление связей между процессами в море и атмосфере.

В 1980-е гг. учёные вплотную подошли к решению важной проблемы выявления зависимости величины пополнения промыслового запаса от комплекса гидрологических параметров, складывающихся в репродукционной зоне гидробионта.

Исследования океанологических основ распределения и миграции водных биологических ресурсов были продолжены в девяностые годы XX века.

С наступлением XXI столетия сферы научного интереса океанологов ТИНРО заметно расширились за счёт тесного сотрудничества с коллегами-ихтиологами и учёными ТОИ ДВО РАН, ДВНИГМИ, ДВФУ и других научно-образовательных учреждений.

Современные методы океанологии (например, использование спутниковых систем дистанционного зондирования и обработки данных, Лагранжева анализа) открывают новые перспективы развития промышленного рыболовства за счёт применения систем мониторинга океана, моделирования динамики вод, визуализации и анализа данных наблюдений и данных реанализов на основе современных численных моделей циркуляции океана.

Будущее развитие и выявление новых закономерностей в океанологии, гидрологии и смежных областях – за дальнейшим конструктивным взаимодействием профессионалов.

Коллектив ТИНРО выражает свою искреннюю признательность океанологам, гидрологам, экипажам научно-исследовательских судов…

Всем тем, кто совместно работал и продолжает трудиться в береговых лабораториях,

в экспедиционных условиях ‒ во имя углубления знаний о водных объектах и создания предпосылок для развития цивилизации по пути прогресса, основанного на гармонии с природой, демократических ценностях, взаимоуважении и мире.

Справочно:

Учитывая важность формирования у населения бережного отношения к водным объектам, в целях развития экологического просвещения и воспитания экологической культуры, в Приморском крае с марта по октябрь 2024 года пройдёт Всероссийская акция по очистке берегов морей, озер и рек «Вода России».

Источник Рис. 8: Хен Г.В. История открытия залива Петра Великого и океанографических исследований в Японском море до середины XX века // Известия ТИНРО. – 2020 – Т. 200, вып. 1. – С. 3-23.

Фотография с океанологического семинара 7 февраля 2024 г. Мероприятие организовано благодаря консолидации научных сотрудников

Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН), Тихоокеанского филиалаг ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО") и Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ)