pavlikov

С Днём российской науки!

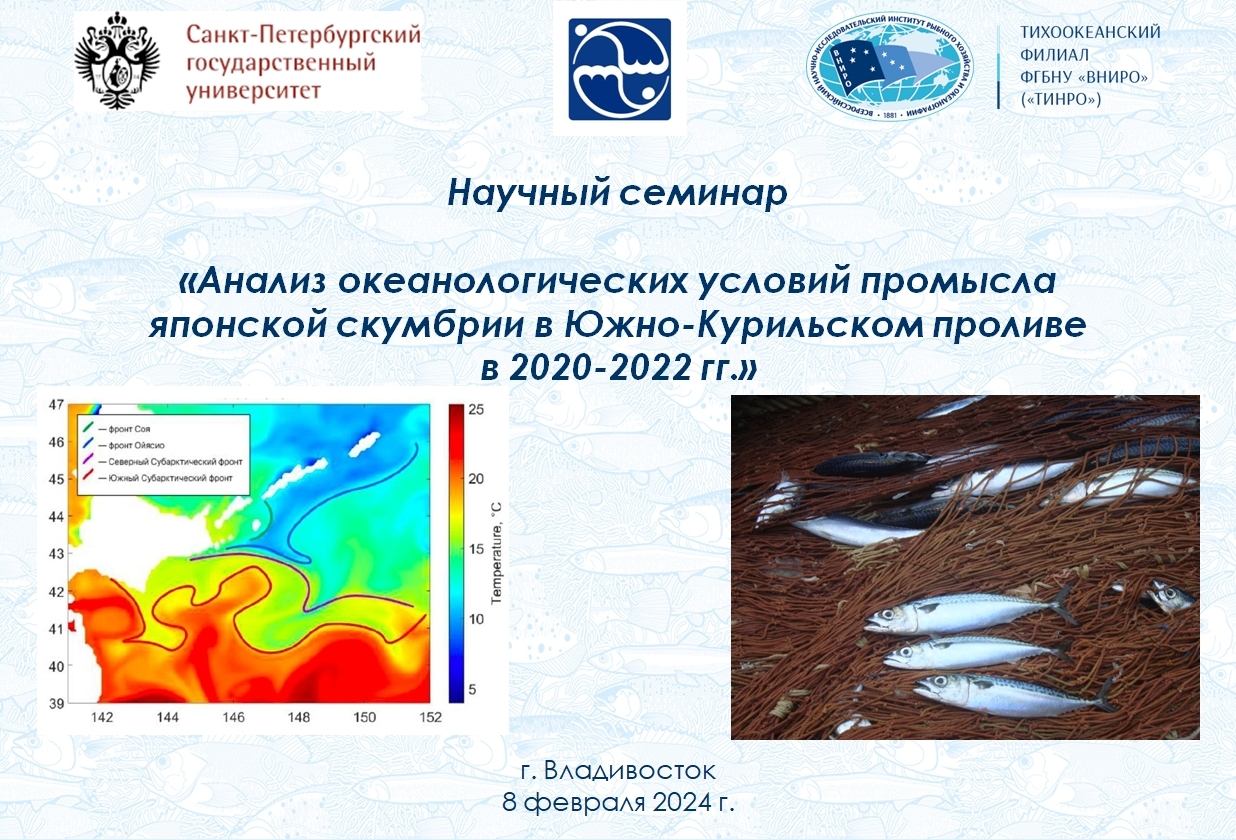

Анонс научного семинара «Анализ океанологических условий промысла японской скумбрии в Южно-Курильском проливе в 2020-2022 гг.»

В день 300-летнего юбилея российской науки, 8 февраля 2024 года, учёные Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ТИНРО»), Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН) и Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) проведут совместный семинар на тему «Анализ океанологических условий промысла японской скумбрии в Южно-Курильском проливе в 2020-2022 гг.».

Начало - в 11.30 ч. приморского времени.

Японская скумбрия (Scomber japonicus) ‒ важная промысловая рыба, численность которой подвержена естественным периодическим колебаниям. Эффективное функционирование рыбного промысла нуждается в постоянном научном обеспечении.

Познание неизвестного и генерирование новых знаний успешны только при открытых дискуссиях и обмене мнениями.

История XX-XXI вв. демонстрирует: развёрнутые комплексные исследования рыбохозяйственной науки и академических институтов позволяют максимально расширять представления о биологии промысловых объектов, условиях их обитания и перспективах рациональной эксплуатации.

На этот раз точкой соприкосновения интересов учёных разных научных учреждений стал анализ океанографических факторов, влияющих на динамику формирования скоплений скумбрии в Южно-Курильском промысловом районе.

Первая часть научного семинара будет посвящена верификации данных океанографического реанализа Glorys12v1 по данным CTD-зондирования. Докладчик: П.А. Файман ‒ кандидат физико-математических наук ТОИ ДВО РАН.

В рамках доклада второй части семинара будут рассмотрены результаты анализа океанологических условий образования промысловых скоплений японской скумбрии в 2020–2022 гг. в Южно-Курильском проливе на основе лагранжева моделирования и эйлерова подхода. Докладчики: М.А. Лебедева ‒ студент СПбГУ, сотрудник ТОИ ДВО РАН; М.В Будянский ‒ кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории нелинейных динамических систем ТОИ ДВО РАН.

Доклад подготовлен на основе готовящейся статьи: «Анализ океанологических условий промысла японской скумбрии по данным AVISO в Южно-Курильском проливе в 2020-2022 гг.» (Будянский М.В.1, Лебедева М.А.1,2, Белоненко Т.В.2, Файман П.А.1, Байталюк А.А.3, Самко Е.В.3, Новиков Ю.В.3, Смагин Р.Е.2, Круц А.А.4).

Совместная работа научно-исследовательских учреждений способствует развитию науки, и обеспечивает основу для новых открытий, а практическое значение такого сотрудничества – в повышении точности оперативных прогнозов, применяемых для управления рыбным промыслом.

1 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, г. Владивосток

2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

3 Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), г. Владивосток

4 ФГБУ «ДВНИГМИ», г. Владивосток

История формирования в Приморском крае авиаразведки на промысле сардины-иваси

С введения в Приморье обязательной авиаразведки на промысле

дальневосточной сардины-иваси (1933г.) прошёл 91 год.

Эффективность рыбодобычи напрямую зависит от обнаружения скоплений рыб. В конце 20-х годов

XX века в воды залива Петра Великого начала активно подходить дальневосточная сардина-иваси.

Промысел этого водного биологического ресурса стал играть для Приморья ту же роль, что тихоокеанские лососи для Приамурья и Камчатки, и встал с ними в один ряд по объёму вылова. Поиск иваси требовал большой оперативности и значительных усилий, так как косяки, отличаясь высокой подвижностью, распространялись на значительные расстояния.

Работа рыбодобывающих судов была осложнена отсутствием акустических поисковых приборов.

В качестве выхода из ситуации учёные предложили использовать морскую авиацию.

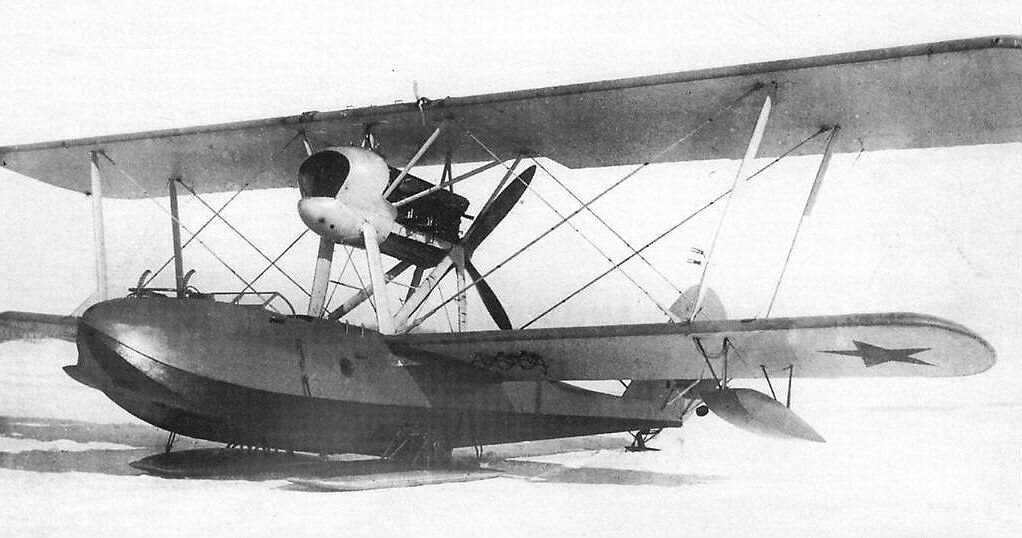

В конце мая 1931 г. во Владивосток прибыл гидроплан Савойя С-62 бис 111-й авиаэскадрильи Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА), который был оснащён радиостанцией и специальным оборудованием для наблюдения за поверхностью моря. По договоренности руководства Приморской области с военными, помимо авиапатрулирования акватории залива Петра Великого с целью выявления нарушителей государственной границы, с июня этого же года было выполнено несколько полётов по поиску скоплений рыб. Работы проводились вдоль прибрежной линии Приморья.

Гидроплан Савойя С-62 бис

Вместе с командиром авиаэскадрильи, опытным военным лётчиком Михаилом Ивановичем Пармичевым, в полётах принимали участие научные специалисты Тихоокеанского института рыбного хозяйства

(ТИРХ ‒ впоследствии ТИНРО): Александр Иванович Амброз и Александр Григорьевич Кагановский.

Это были первые отечественные эксперименты по обнаружению косяков рыбы с воздуха.

В следующем, 1932 г., эти работы были продолжены. Военные лётчики, выполняя свои задания, систематически докладывали рыбодобытчикам об обнаруженных скоплениях дальневосточной сардины-иваси.

В январе 1933 г. приказом Наркомснаба СССР А.И. Микояном на промысле иваси в Приморье введена обязательная аэроразведка и принято решение о создании у рыбаков собственной авиаслужбы.

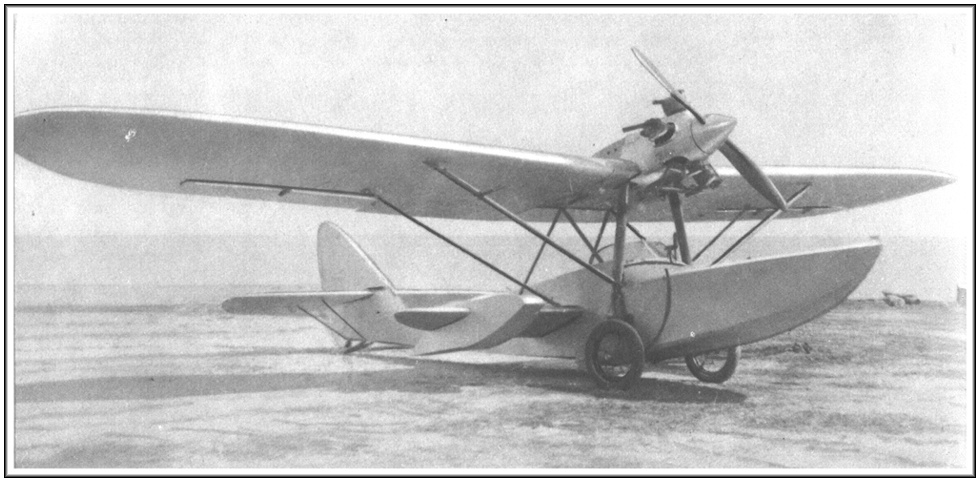

Организатор авиапромысловой разведки Кагановский А.Г. у гидросамолёта авиапромразведки МП-1

Летом 1933 года А.Г. Кагановский вместе с пилотом Владивостокского авиазвена дальневосточного управления Аэрофлота Иваном Ивановичем Ветровым стал проводить регулярные поисковые работы

на самолёте-амфибии Ш-2.

Применение авиации позволило разработать методы визуального обнаружения рыбных скоплений, что дало возможность за относительно небольшое время обследовать обширную акваторию, определять направление и скорость миграции рыбных косяков, оперативно инструктировать рыболовные суда. На основе полученных данных А.Г. Кагановским составлялись карты распределения скоплений рыб и маршруты полётов.

Самолёт-амфибия Ш-2 применялся на Дальнем Востоке для авиапромразведки до 1956 г.

В июле 1934 г. в системе «Главрыбы» была организована авиаслужба. На Дальнем Востоке авиаотряды были сформированы в Приморье (начальник авиапромразведки - Б.М. Аранович) и на Камчатке

(командир авиазвена Акционерного Камчатского общества Н.М. Шевцов).

Рыбаки имели свои самолёты вплоть до конца 1949 г.

С 1950 г. и до начала 90-х годов для авиапромразведки привлекались самолёты Аэрофлота. На них продолжали летать специалисты промысловых разведок и ТИНРО.

Особенно эффективна была работа на скоплениях сельди, скумбрии, сардины-иваси, по аэроучёту лососей и млекопитающих.

В 1983 г. в составе Тихоокеанского управления промысловой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ) был организован отдел авиационно-космической разведки (начальник отдела ‒ Скляров Юрий Михайлович). Специалисты отдела выполняли самые разнообразные задачи, среди которых ‒ поиск скоплений рыб на удалённых акваториях, экспериментальные задачи учёных ТИНРО, ледовая разведка в районах промысла, поиск нарушителей рыболовства.

Для этих целей использовались сначала двухмоторные самолеты Ил-14, а с 1986 г. ‒ четырёхмоторный лайнер ИЛ-18 ДОРР, специально переоборудованный в самолёт-лабораторию. На нём, в частности, летал будущий директор ТИНРО Бочаров Лев Николаевич. Исследования с борта этого самолёта продолжались вплоть до 1992 г.

Съёмки с борта самолёта ИЛ-18 ДОРР (Курилы). На фото:

Ю.М. Скляров, начальник отдела авиационно-космической разведки ТУРНИФ,

Л.Н. Бочаров, заместитель директора ТИНРО (1986 г.)

Самолёт-лаборатория ИЛ-18 ДОРР использовался с 1986 г. по 1992 г.

Самолёт-авиарыбразведчик Ил-14

Успешный опыт деятельности авиационной промысловой разведки сыграл существенную роль в развитии местного рыбного промысла и способствовал распространению на Дальнем Востоке практики комплексных научно-поисковых работ.

Комбинируя слаженную работу рыбопоисковых судов и авиации, отечественные учёные выявили закономерности поведения и распределения рыб. Эти сведения позволили повысить эффективность промыслового прогнозирования, уменьшить непроизводственные потери флота, увеличить вылов сложных объектов промысла.

Статья подготовлена на основе материала заместителя руководителя Базы исследовательского флота «ВНИРО» («БИФ») Г.З. Бек-Булата, автора книги «Гражданская авиация в небе Приморья. Первые крылья: 1932-1941 гг.».

Гидробионты Берингова моря: результаты промысла 2023 года

Учёные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») проанализировали итоги вылова российскими судами рыб в Западно-Беринговоморской зоне. Выявлен рост добычи минтая и угольной рыбы; снижение вылова сельди тихоокеанской. Также негативные тенденции затронули тихоокеанскую треску, промышленное рыболовство которой запрещено до 15 апреля 2024 г. приказом Минсельхоза России от 20.11.2023 г. № 866.

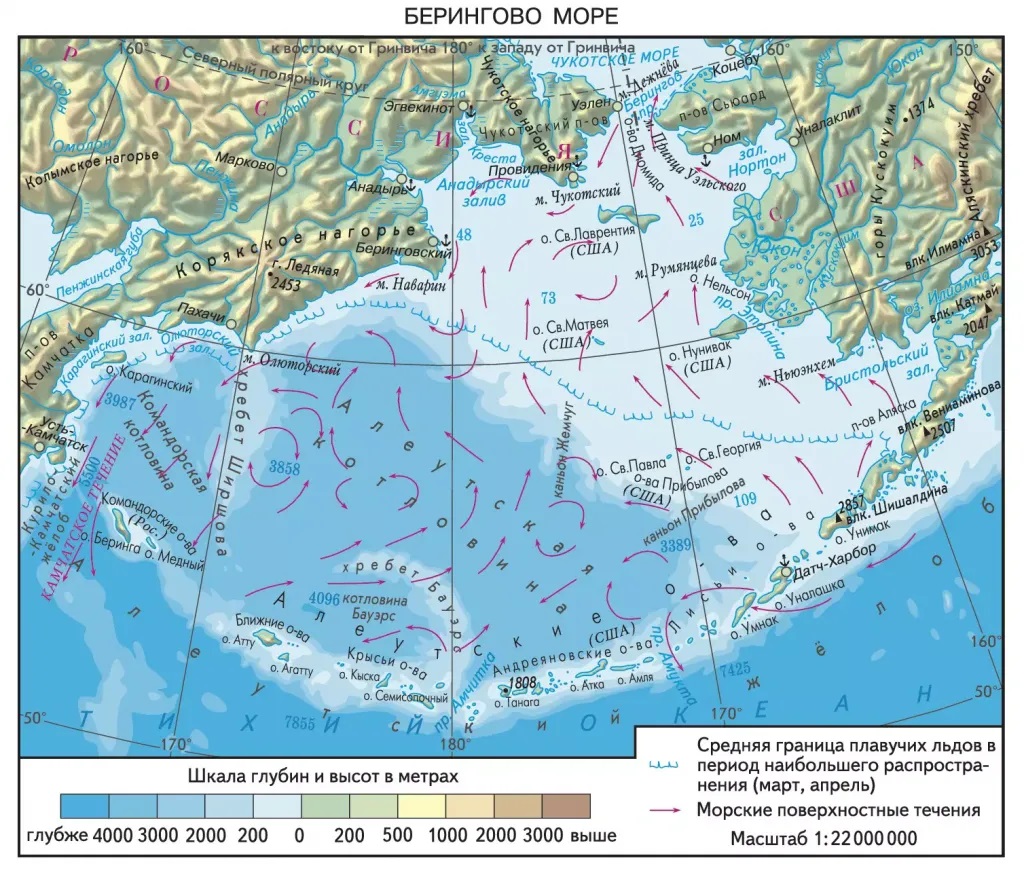

Берингово море, омывающее берега России и США, известно высокой биологической продуктивностью.

Физическая карта Берингова моря

Среди объектов с высоким промысловым потенциалом здесь представлены: треска, тихоокеанская сельдь, минтай, тихоокеанские лососи, камбалы, палтусы, морские окуни и беспозвоночные.

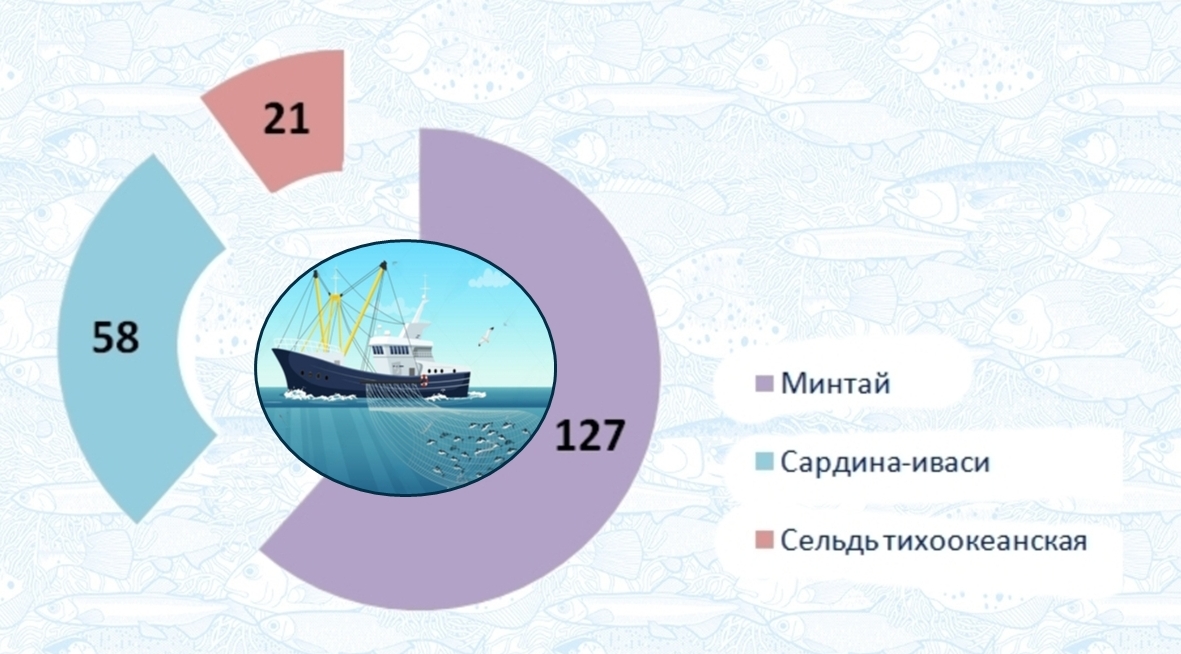

Объём вылова гидробионтов в российских водах Берингова моря (2023 г.), тыс. тонн

Тенденции вылова водных биологических ресурсов (2023 г.)

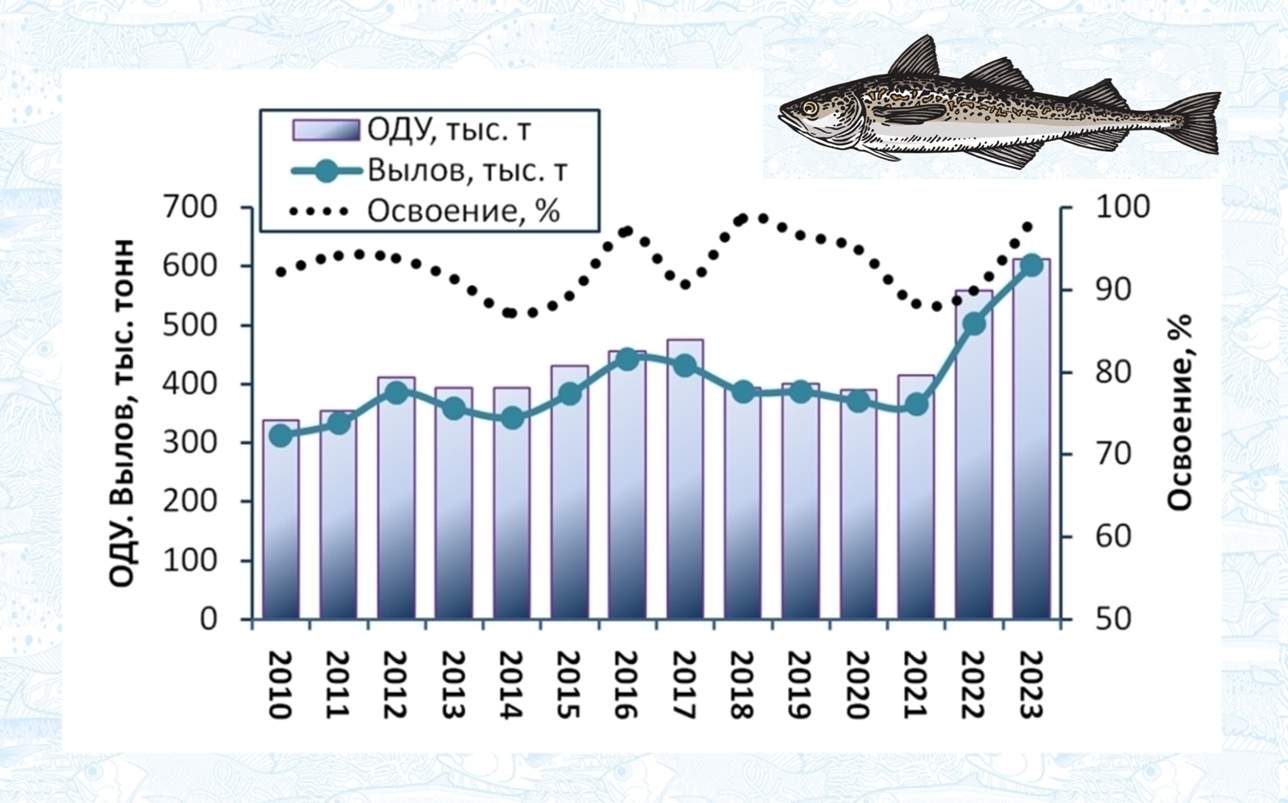

Минтай (Gadus chalcogrammus). По итогам 2023 г. вылов в Западно-Беринговоморской зоне достиг максимальной для XXI века величины в объёме 602,1 тыс. т, превысив на 20% показатель 2022 года (502,3 тыс. т) и на 48% ‒ среднее значение вылова за 2000-2022 гг. (407 тыс. т).

Динамика ОДУ, вылова и освоения минтая в Западно-Беринговоморской зоне (2010 – 2023 гг.)

Учёные ТИНРО оценили, что в 2023 г. биомасса минтая в Беринговом море находилась на уровне выше среднего за счёт многочисленного поколения 2018 г. и ряда средних по численности поколений 2017, 2019 и 2020 гг. Эти факторы повлияли на стабильность миграций гидробионта в российские воды Западно-Беринговоморской зоны

(в Наваринский район) в летне-осенний период.

Высокие показатели вылова минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2023 г. обусловлены, в том числе, активной нагульной миграцией из восточной части Берингова моря крупных особей: прежде всего, урожайного поколения 2018 г. рождения. Эта тенденция обеспечила хороший размерный состав уловов, а также низкий прилов минтая непромысловых размеров.

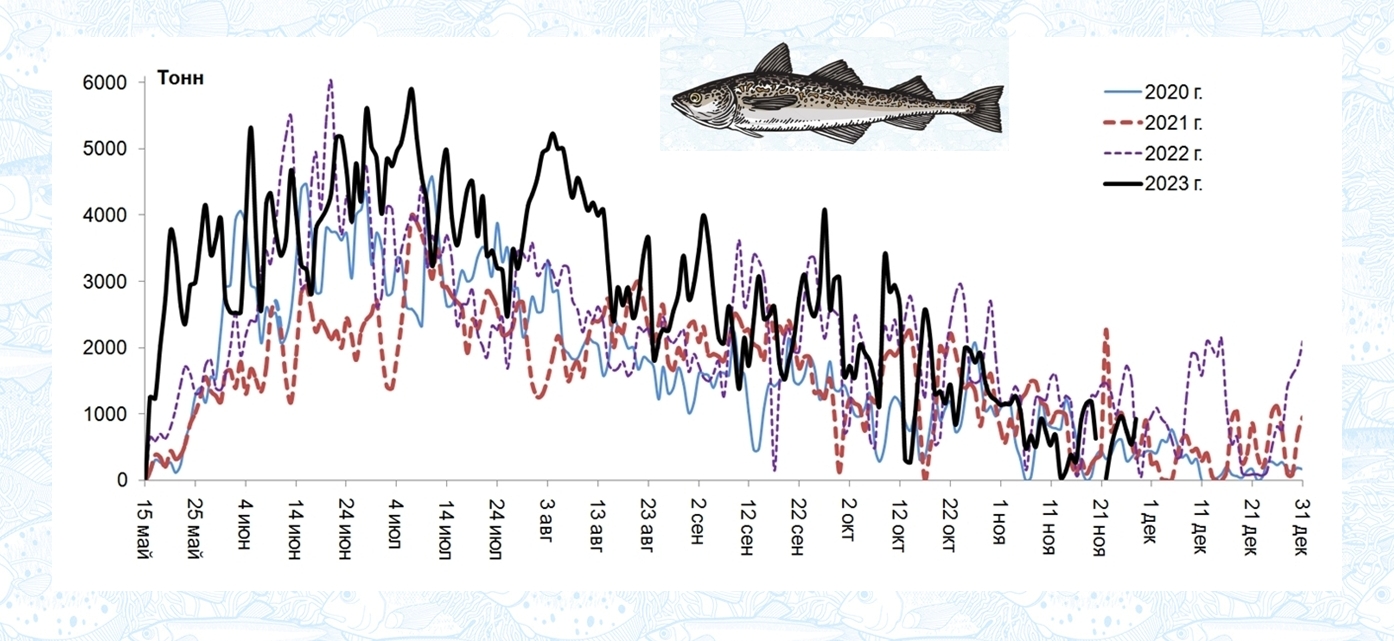

В последние 8 лет наблюдается более ранняя нагульная миграция, и минтай начинает подходить в Наваринский район в конце мая и в июне, при этом пик промысла приходится на июль, а затем начинается обратная миграция. Минтай подходит очень активно и единовременно, не так «растянуто», как раньше, ‒ и распространяется

не только в район мыса Наварин, но и на север, в воды Анадырского залива.

Динамика вылова минтая в Наваринском районе в начале 2020-х гг.

В целом, ситуация с подходом минтая в российские воды Берингова моря в 2020-2023 гг. была сходной.

В 2023 г. подошло больше рыбы, суда лучше технически подготовлены (большинство прошли модернизацию цеха, т.е. могут перерабатывать большее количество рыбы за сутки), используют большие тралы с высокой уловистостью, например, «Атлантика» и «Глория».

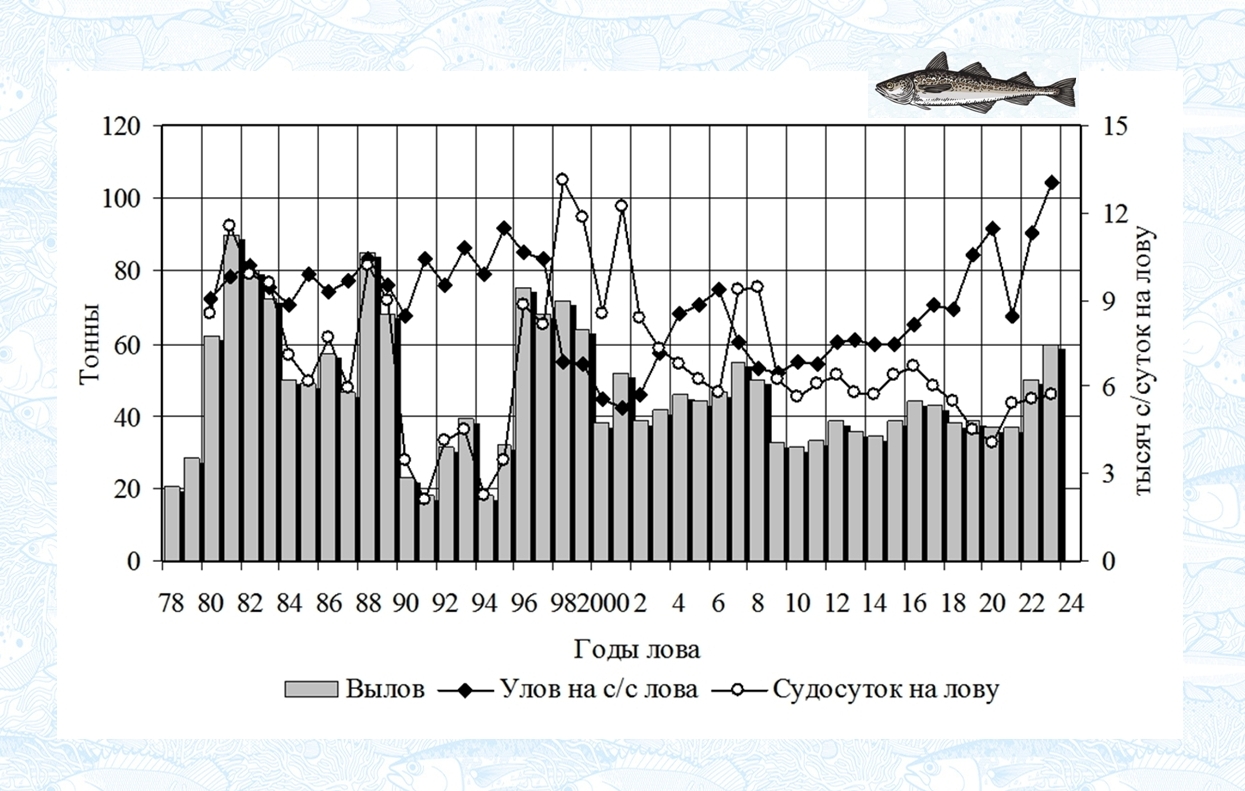

Вылов минтая в Наваринском районе (× 104 т), расчётное количество судосуток на лову

и улов на судосутки лова в 1978-2023 гг.

Всего в промысле минтая в Наваринском районе в 2023 году было задействовано 127 добывающих судов разного тоннажа. По итогам года общее количество судосуток лова составило 7505, что на 4% ниже показателя 2022 года (7828 судосуток лова). Максимальные уловы за одни сутки промысла достигали 200-400 тонн.

Количество добывающих судов РФ на промысле объектов

в водах северо-западной части Тихого океана (2023 г.), шт.

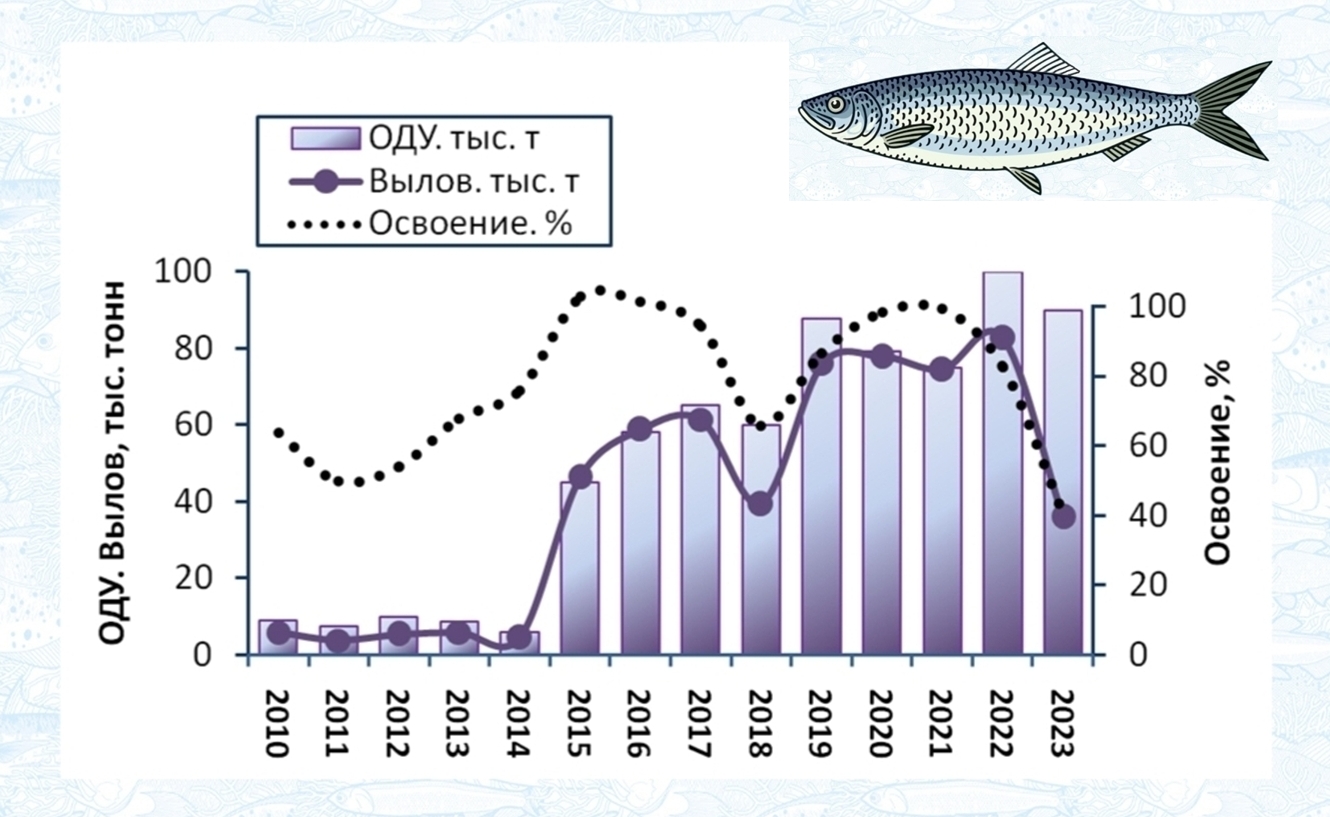

Тихоокеанская сельдь (Clupea pallasii). В Западно-Беринговоморской зоне за 2023 г. было выловлено 35,9 тыс. т, на 57% меньше, чем в 2022 году (82,7 тыс. т).

Динамика ОДУ, вылова и освоения сельди тихоокеанской

в Западно-Беринговоморской зоне (2010 – 2023 гг.)

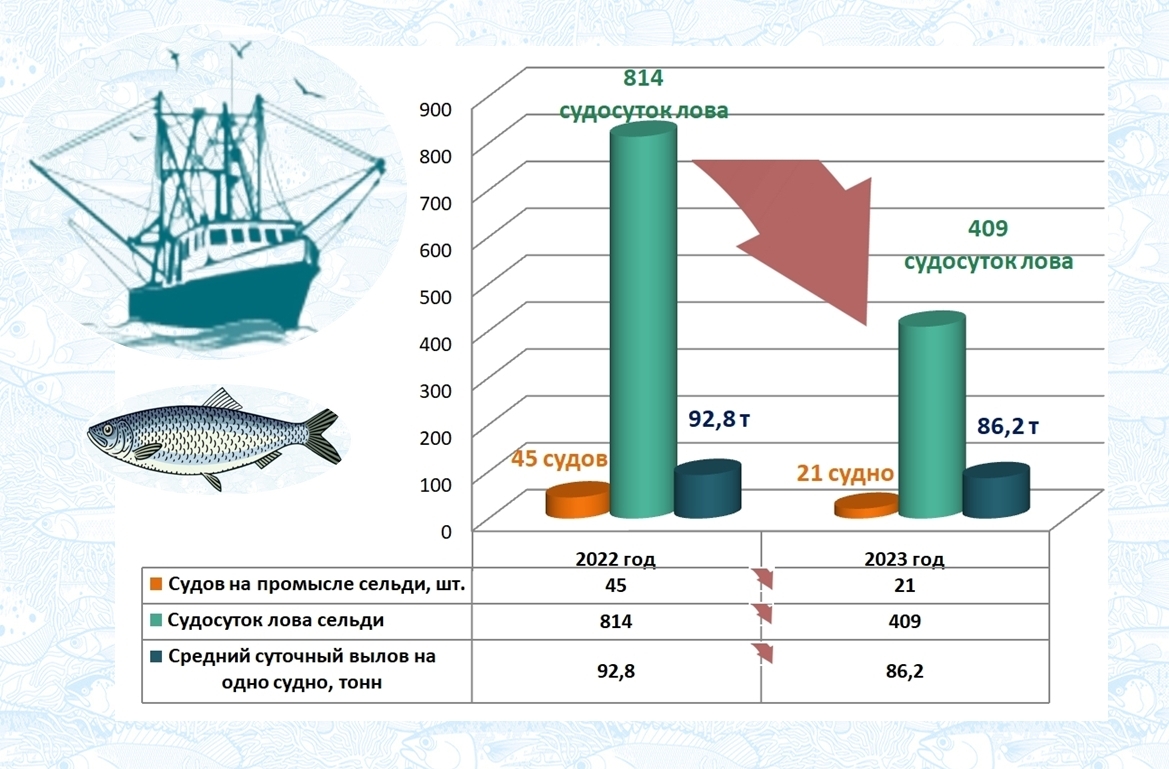

В промысле сельди в водах Наваринского района в 2023 году участвовало 21 добывающее судно разного тоннажа (в 2022 году их было 45), а общее количество судосуток лова уменьшилось относительно показателя 2022 года практически в 2 раза: с 814 судосуток лова ‒ до 409 судосуток, при этом средний суточный вылов на одно судно за прошедший год снизился несущественно (на 7%): с 92,8 тонн ‒ до 86,2 тонн.

Динамика показателей на промысле сельди в водах Наваринского района Берингова моря (2022-2023 гг.)

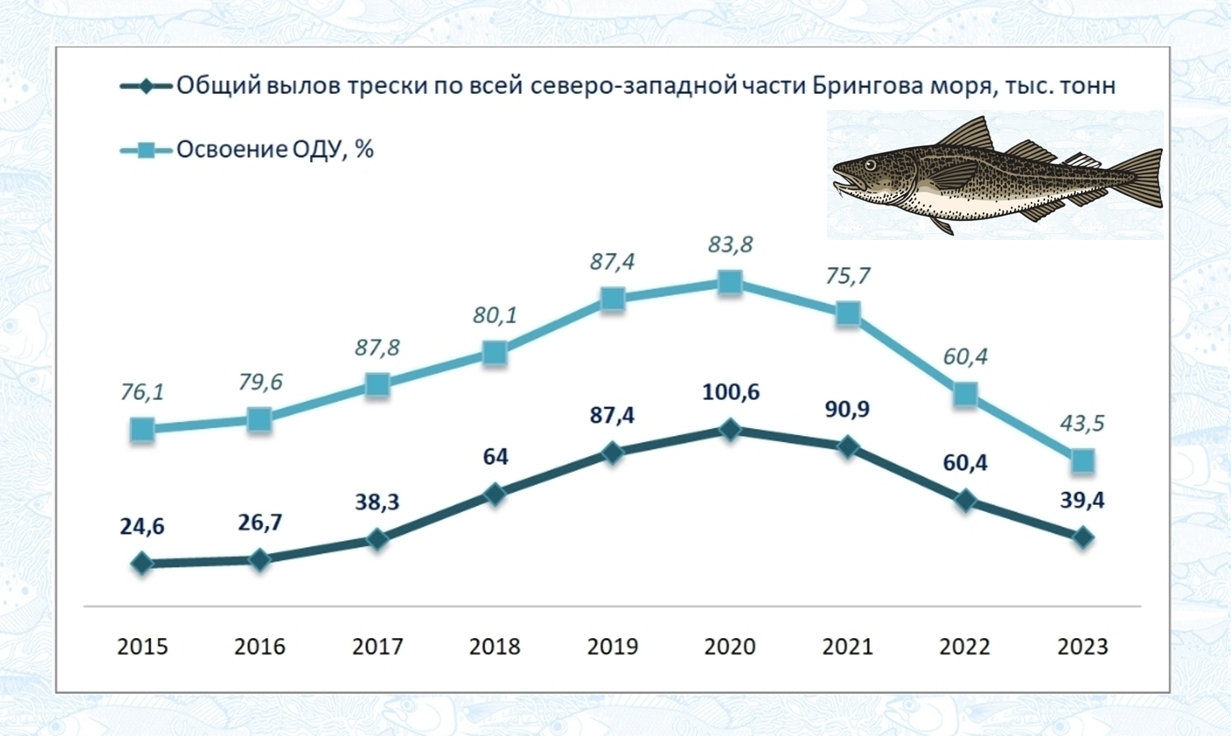

Треска (Gadus macrocephalus). В Западно-Беринговоморской зоне в 2023 г. добыто 37 % вылова трески во всех российских водах.

Объём вылова в северо-западной части Берингова моря после рекордного вылова в 2020 году имеет негативную динамику с 101,8 тыс. т (2020 г.) ‒ до 39,4 тыс. т (2023 г.).

Динамика вылова трески в северо-западной части Берингова моря (2015 -2023 гг.)

Причины уменьшения вылова трески:

→ увеличение акватории распространения холодных водных масс, создающих препятствие для миграций трески из юго-востока моря.

В 2015–2019 гг., в период потепления в Беринговом море, треска из восточной части Берингова моря активно мигрировала на северо-запад, в пределы экономической зоны России, что привело к уплотнению скоплений этой рыбы. В последние годы, по мере возвращения условий среды к норме, массовые подходы трески уменьшились, и снизилась эффективность лова.

→ активизация донного и разноглубинного тралового промысла на нерестилищах.

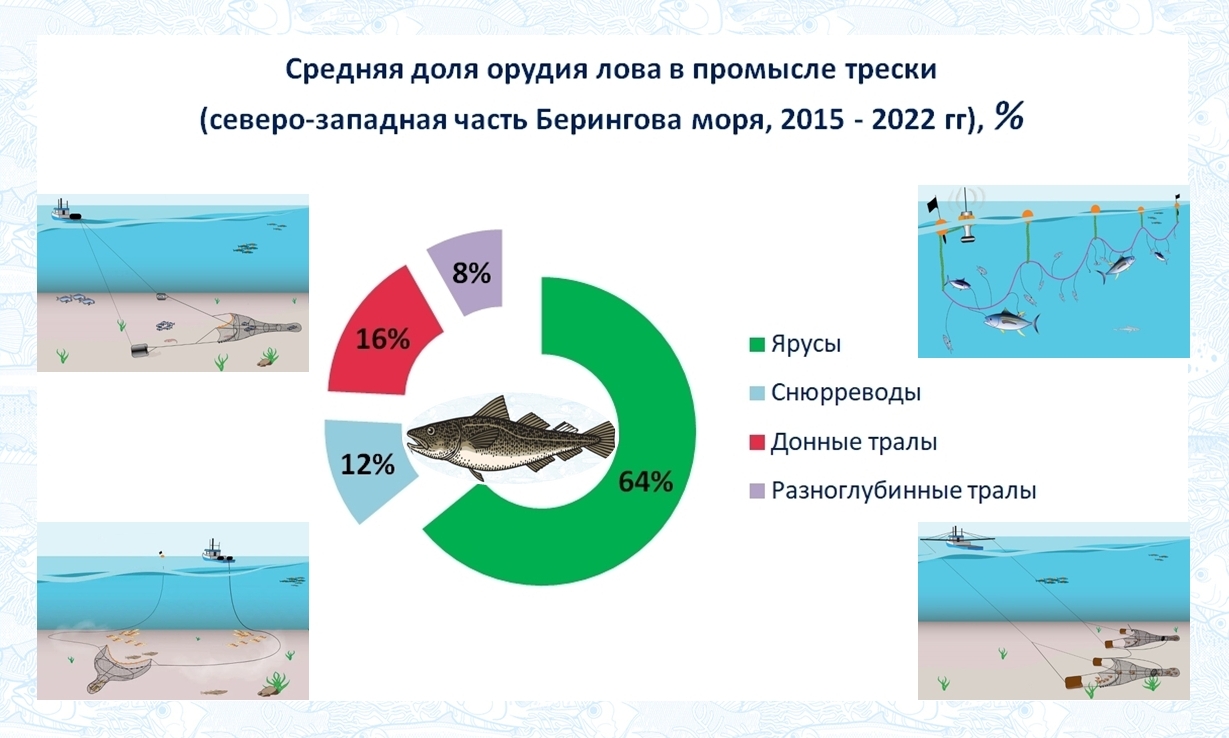

Промысел трески в северо-западной части Берингова моря осуществляется: ярусами, снюрреводами, донными и разноглубинными тралами.

Средняя доля орудий лова в промысле трески в северо-западной части Берингова моря (2015-2022 гг.), %

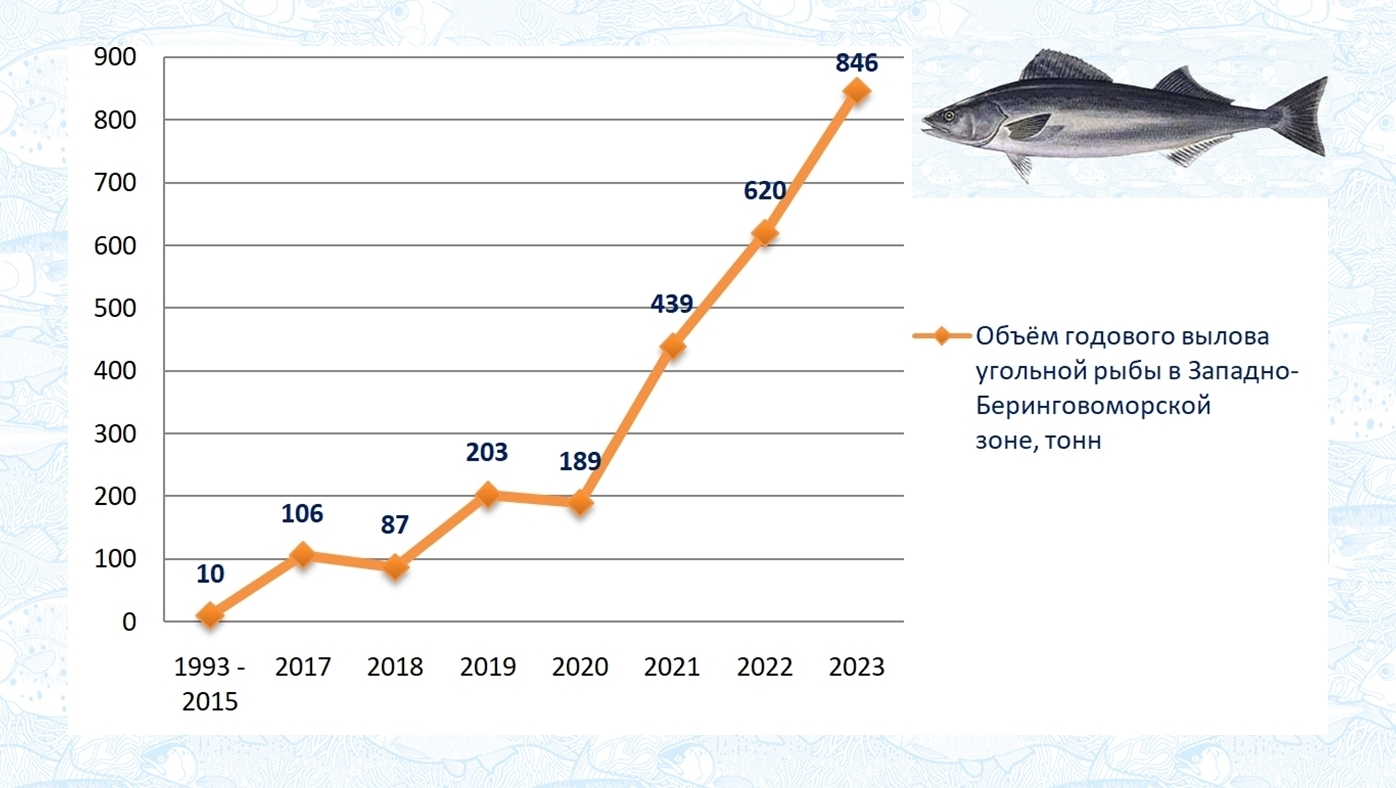

Угольная рыба (Anoplopoma fimbria). Анализ ресурсов за последние 10 лет продемонстрировал, что рост запасов и привлечение дополнительного флота позволили увеличить вылов практически в 85 раз.

Если в 1993-2015 гг. в Западно-Беринговоморской зоне в среднем в год в качестве прилова добывали не более 10 т, то после 2020 года ведётся специализированный ярусный лов, и в 2023 г. добыча этого глубоководного объекта достигла 846 тонн.

Динамика вылова угольной рыбы в Западно-Беринговоморской зоне (1993 -2023 гг.), т

В последнее десятилетие отмечен резкий рост численности и биомассы угольной рыбы в западных и восточных областях Берингова моря. Явление связано с появлением нескольких урожайных поколений и ростом миграций из восточной части моря.

После низких среднегодовых значений общей биомассы менее 1 тыс. т (2002 – 2016 гг.) донные траловые съёмки ТИНРО 2017-2020 гг. зафиксировали увеличение до 4,6 тыс. тонн.

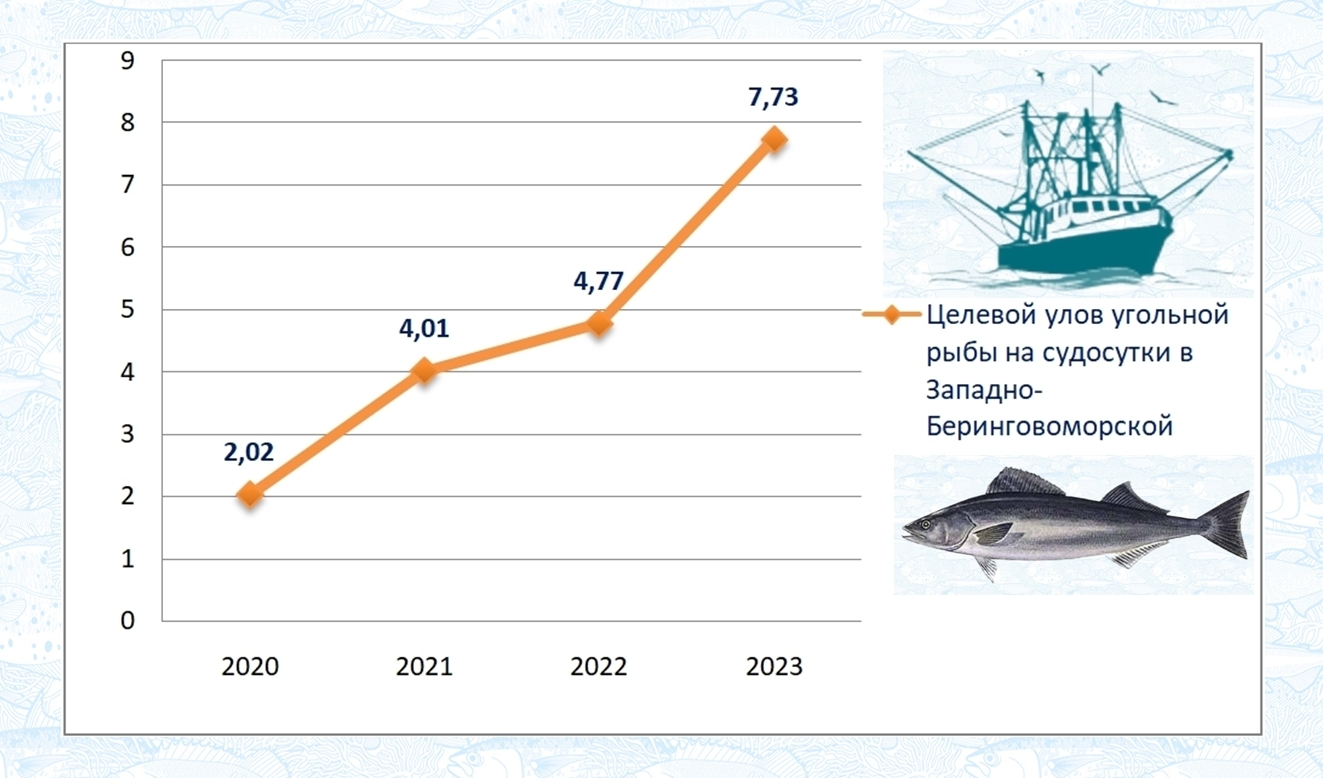

Тенденции к продолжающемуся росту запасов угольной рыбы в западной части Берингова моря подтверждаются увеличением улова на усилие.

Динамика специализированного улова угольной рыбы на судосутки в Западно-Беринговоморской зоне (2020 -2023 гг.), т

Если в 2020 г. улов на судосутки специализированного промысла ярусами составлял около 2 т, то к 2023 году этот показатель увеличился практически в 4 раза: до 8 тонн.

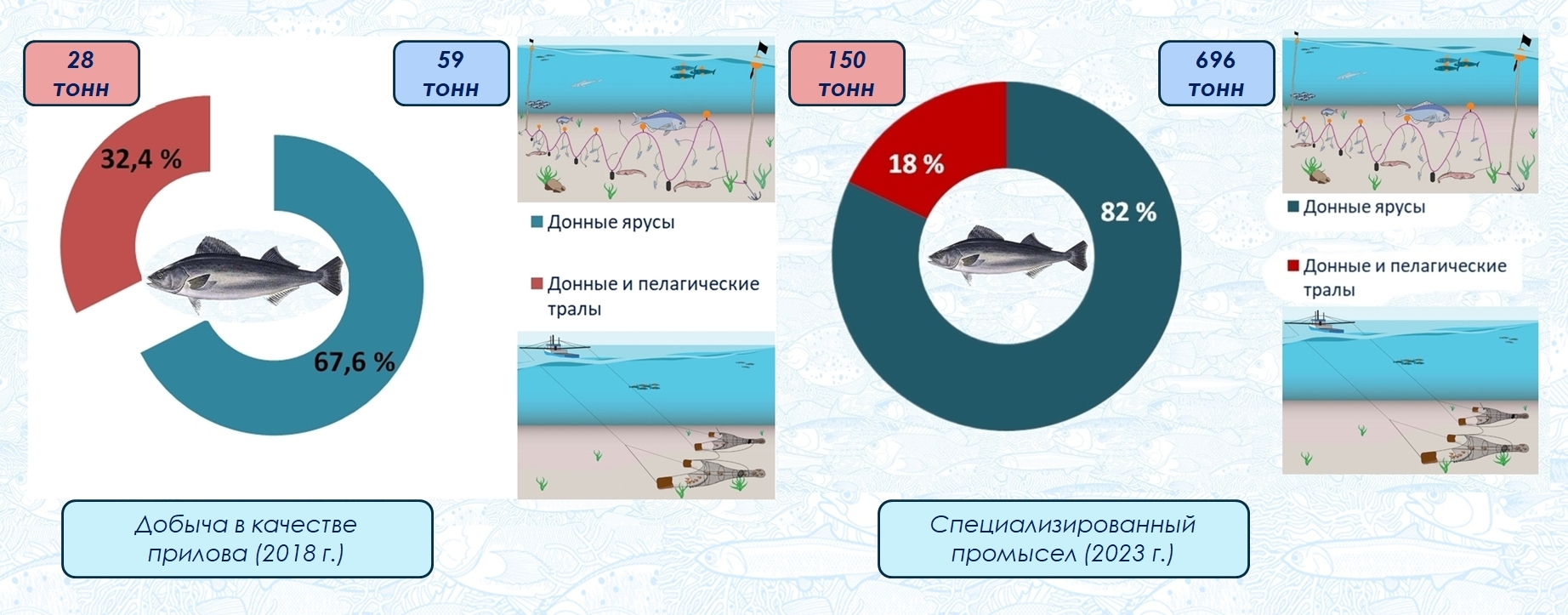

До 2019 г. угольную рыбу в основном добывали в качестве прилова, и его наибольшие объёмы отмечались при целевом ярусном лове глубоководного макруруса (21%),трески (13%), белокорого палтуса (14%).

Переход части отечественных рыбодобывающих судов на специализированный ярусный лов позволил существенно увеличить эффективность промысла. В 2023 г. рыбаками, использовавшими этот метод, было добыто 696 т, или 82% от годового вылова (846 т).

Результаты добычи угольной рыбы в качестве прилова (2018 г.) и в рамках специализированного промысла (2023 г.) разными орудиями лова

Учёные ТИНРО структурировали динамику добычи пелагических гидробионтов по итогам прошедшего года

В Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии («ТИНРО») проанализировали результаты промысла пелагических объектов российскими судами в северо-западной части Тихого океана в путину 2023 г.

Ресурсы открытых вод Тихого океана и прикурильских вод значительны. В различное время промышленный интерес в этом районе представляли пелагические рыбы (сардина, скумбрия и сайра)

и кальмары.

В течение последних 30 лет XX века ключевыми объектами отечественного промысла в водах северо-западного Тихого океана (СЗТО) составляли сардина, скумбрия и сайра. Между тем, запасы этих видов характеризуются значительными колебаниями в ходе их демографического цикла. По данным траловых съёмок ТИНРО, биомасса сардины-иваси в СЗТО достигла 3,3 млн. тонн, а скумбрии, только в прикурильских водах, 1 млн т.

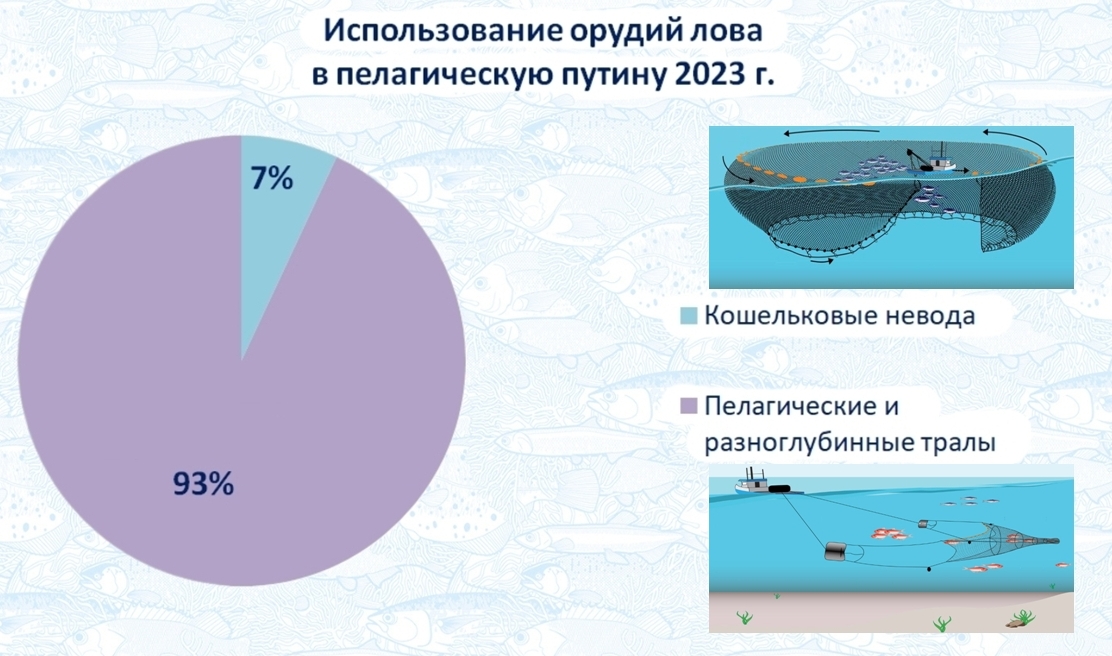

В 2023 году в промысле сардины-иваси и скумбрии участвовало 58 добывающих судов разного типа и тоннажа ‒ на 42% больше, чем в 2022 году (41 судно). Более 90% судов (54 из 58) работали пелагическими и разноглубинными тралами, а 7% (4 судна) использовали кошельковые невода.

Основные орудия лова, использованные в пелагическую путину 2023 г.

География промысла охватила Южно-Курильскую и Северо-Курильскую рыболовные зоны, а также воды Японии ‒ по квотам, полученным в рамках двусторонних соглашений между Россией и Японией.

Пелагическая путина проходила с января по декабрь 2023 г.: возможность перехода к круглогодичной схеме появилась благодаря следующим факторам: с 2019 года российские суда получили право добывать водные биологические ресурсы на основании двусторонних соглашений РФ с Японией (ранее промысел,

с учётом миграций промысловых видов рыб, начинался в июне, а заканчивался в ноябре); в 2022-2023 гг. отмечена тенденция к распространению крупных скоплений сардины-иваси до прикамчатских вод, в связи с чем обратные миграции к югу продолжаются до конца декабря.

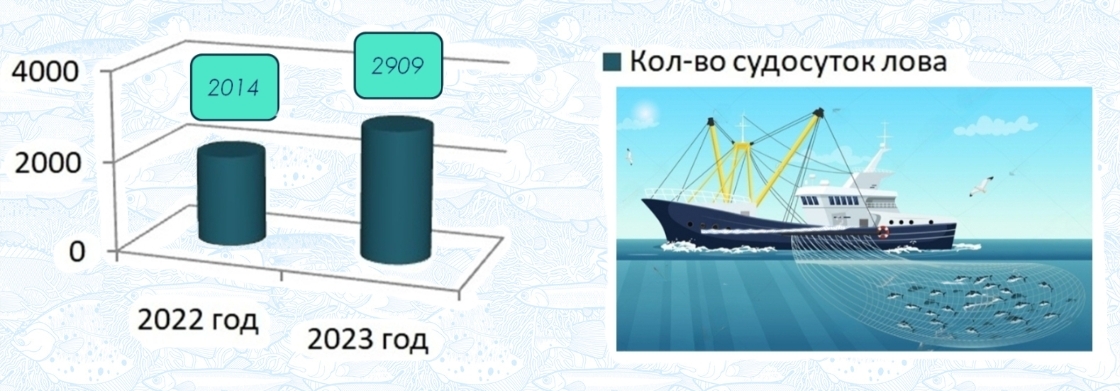

По итогам 2023 года общее количество судосуток лова является рекордным, превысив показатель 2022 года на 44% (в 2023г. ‒ 2909 судосуток лова; в 2022г. ‒ 2014 судосуток лова).

Количество судосуток лова (2022-2023 гг.)

Динамика добычи пелагических объектов

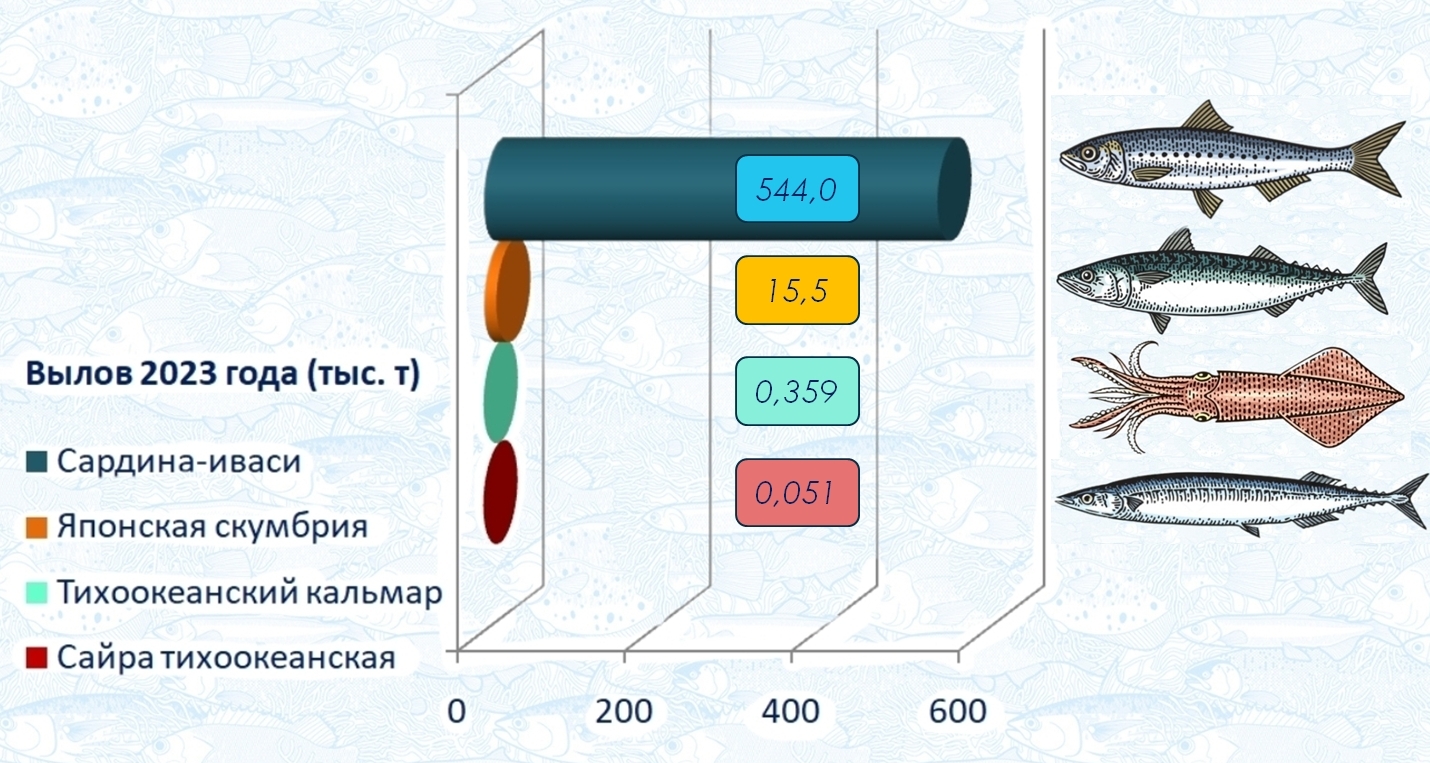

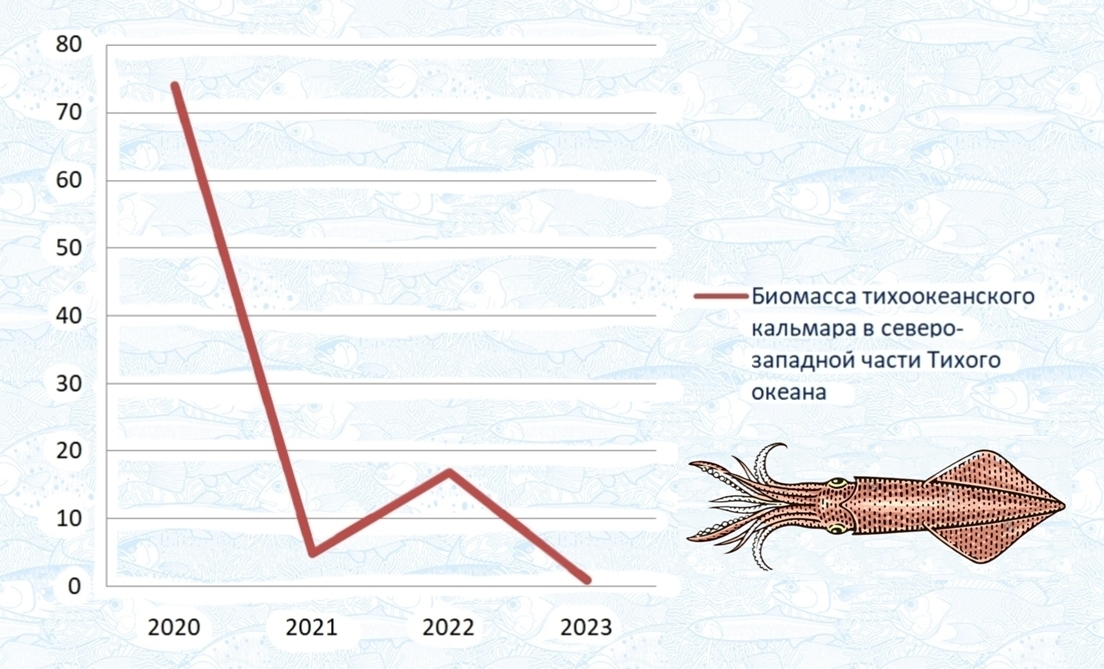

Тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus): как и в ходе путины 2022 года, отмечены очень слабые подходы в прикурильские воды. Общий вылов в 2023 году составил всего 359 тонн.

Объём вылова основных пелагических объектов в 2023 г.

Низкая численность этого гидробионта в северо-западной части Тихого океана носит циклический характер, и определяется состоянием, тенденциями развития трофологически с ним связанных популяций сардины-иваси (конкурента за кормовую базу тихоокеанского кальмара), численность которой

в последние годы значительно выросла.

Динамика биомассы тихоокеанского кальмара в СЗТО (2020-2023 гг.), тыс. т

Сайра тихоокеанская (Cololabis saira): на промысле работало одно добывающее судно.

С конца октября по начало ноября 2023 г. было добыто 51 т сайры.

Среди факторов, повлиявших на снижение отечественного промысла этой рыбы, следует отметить значительные климато-океанологические изменения, которые оказали воздействие на схему миграционных потоков сайры в северо-западной части Тихого океана: районы нагула сайры сместились далеко на восток.

Поисковые работы по учёту скоплений сайры, проведенные научными специалистами Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») в августе - сентябре 2023 года в верхней эпипелагиали тихоокеанских вод Курил, позволили обнаружить обширное скопление только в прибрежной части острова Итуруп.

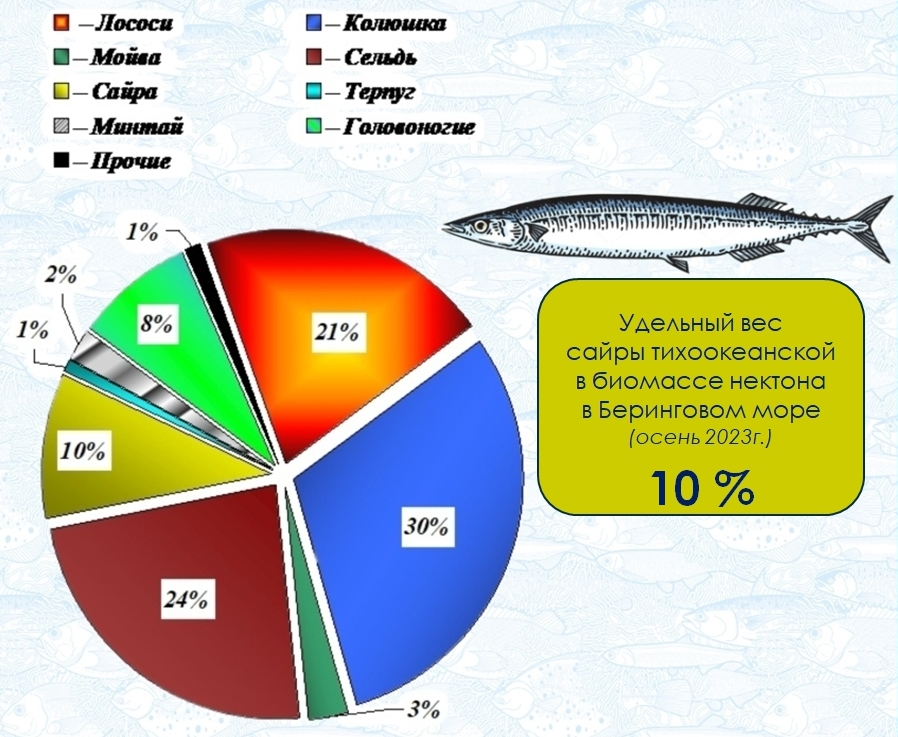

Вместе с тем, результаты осенних траловых съёмок учёными ТИНРО эпипелагиали южной части Берингова моря продемонстрировали наличие сайры в районе пролива Ближний (между Командорскими и Алеутскими островами) ‒ удельный вес тихоокеанской сайры в суммарной биомассе превалирующих видов нектона составил 10%, или 80,5 тыс. тонн.

Состав нектонного сообщества (без медуз) в Беринговом море (сентябрь – начало октября 2023 г.)

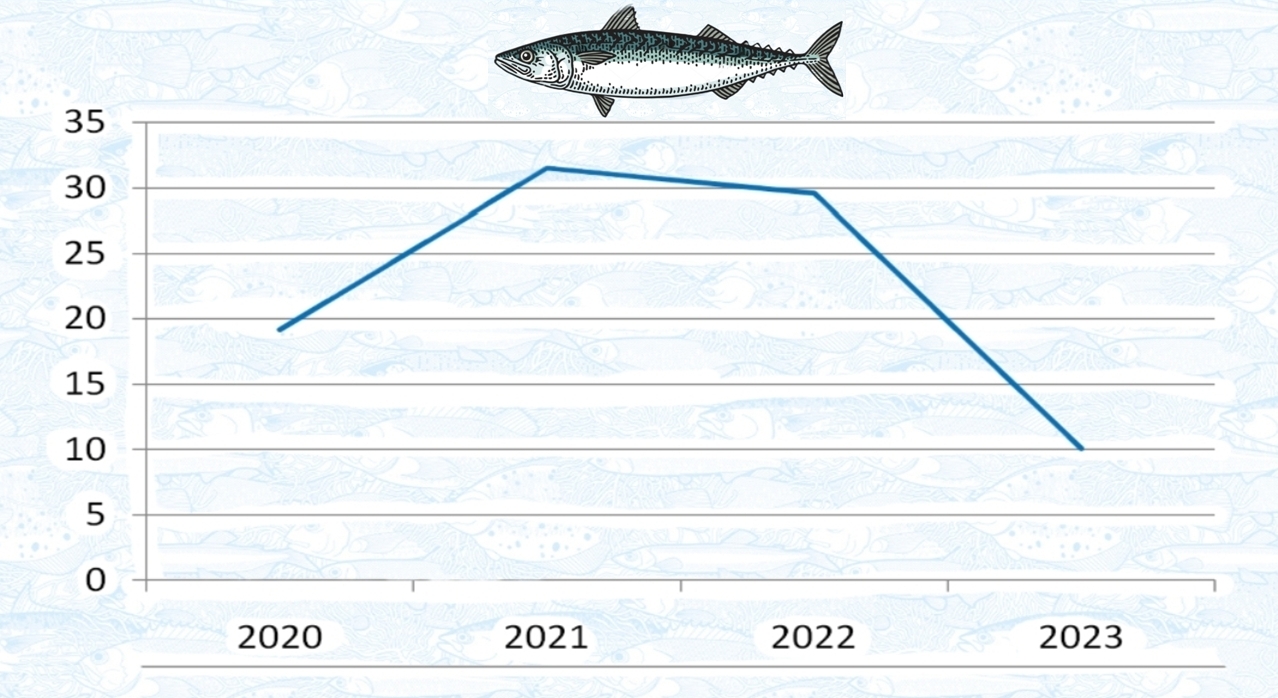

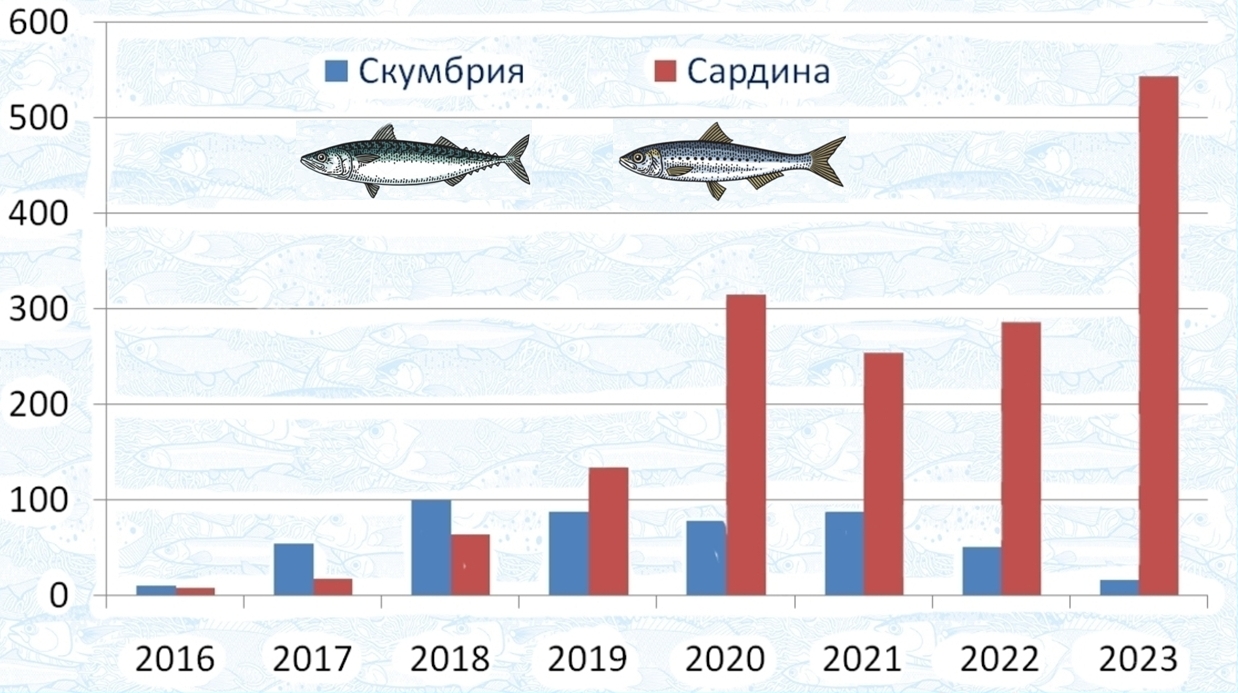

Японская скумбрия (Scomber japonicus): в последние 2 года отмечена отрицательная динамика вылова скумбрии. В 2023 г. средний вылов скумбрии на судно в сутки составил 10.1 т, что практически в 3 раза ниже показателя путины 2022 года (29,6 т).

Объём вылова скумбрии значительно снизился из-за уменьшения запаса в северо-западной части Тихого океана (после подъёма в 2018-2021 гг.), а также вследствие тенденции 2022-2023 гг. к смещению нагульных скоплений в более восточные районы.

По итогам промысла российских судов в северо-западной части Тихого океана в 2023 году нарастающий объём вылова скумбрии составил 15,5 тыс. т, что составило 31% от вылова 2022 г. (49,5 тыс. т).

Динамика среднего вылова скумбрии на судно в сутки (2020 - 2023 гг.), т

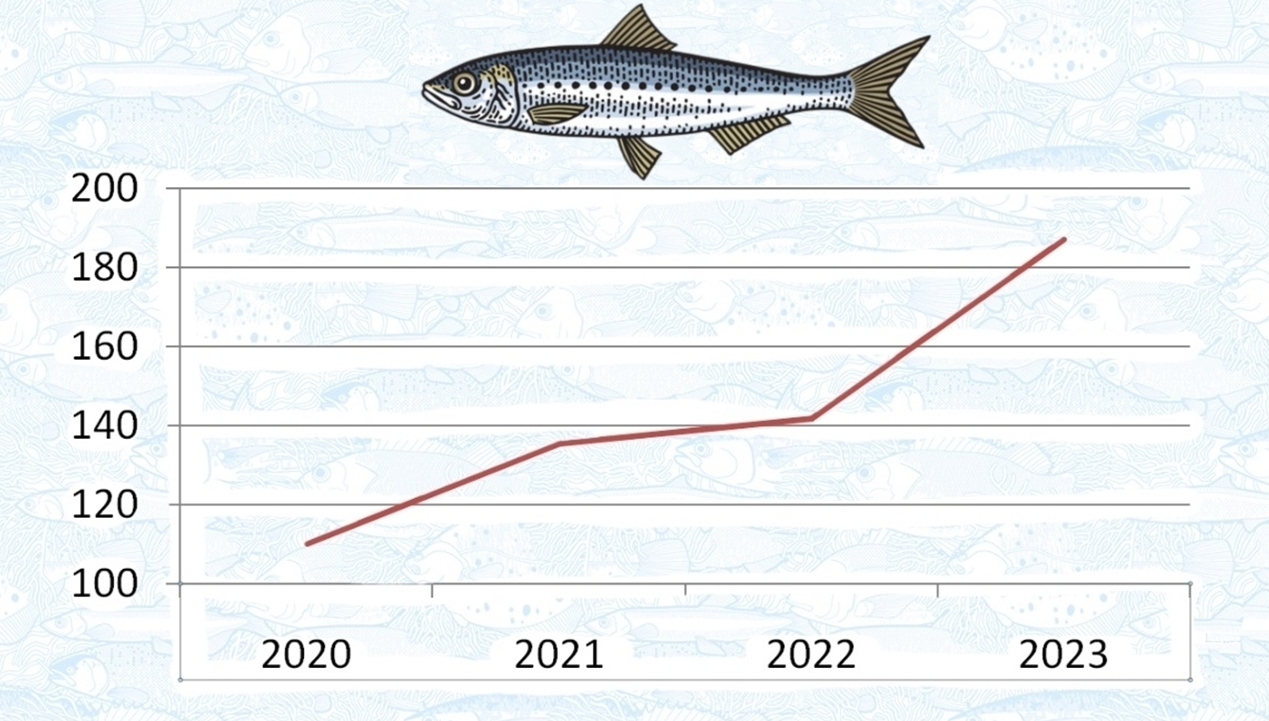

Дальневосточная сардина-иваси (Sardinops melanostictus): эффективность промысла в последние годы поступательно увеличивается, и в 2023 г. достигла 187,0 т на судно в сутки, что на 32% больше,

чем в 2022 году (141,8 т).

Нарастающий вылов сардины-иваси российскими судами в прикурильских водах в 2023 году составил

544 тыс. т, что является абсолютным рекордом в XXI веке. Показатель 2023 года на 90% выше уровня вылова в 2022 году (286 тыс. т).

Динамика среднего вылова сардины-иваси на судно в сутки (2020 - 2023 гг.), т

Значительное увеличение объёма вылова сардины-иваси с 2020 года обусловлено появлением высокоурожайных поколений этой рыбы в последние годы, а также существенной «экспансией» нагульных скоплений иваси в исключительную экономическую зону России в прикурильских водах, вплоть до акватории Камчатки и южной части Берингова моря.

Вылов скумбрии и сардины-иваси в 2016-2023 гг., тыс. т

Турнир ТИНРО по игре в боулинг: победила дружба!

Яркие предновогодние впечатления сотрудникам Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») подарил дружеский турнир по игре в боулинг.

Это спортивная игра в шары, цель которой ‒ с помощью как можно меньшего количества пускаемых руками шаров сбить кегли, установленные особым образом в конце дорожки. Выбивание всех 10 кеглей одним броском – вершина мастерства, такой бросок называется «страйк». На успех особенно влияют глазомер, точность броска и траектория его движения.

22 декабря 22 участника попробовали свои силы в этой увлекательной игре. Конечно, у каждого своя тактика: как правильно стоять и держать шар, под каким углом лучше его посылать, делать ли разбег или осуществлять бросок с места, тщательно прицелившись.

Нужно было видеть, какой радостью и азартом озарялись лица участников, когда шар попадал в цель, сметая кегли. Впрочем, никто и не думал унывать даже в случае промаха: игроки бодро пробовали новые варианты, стремясь к улучшению результатов. В этом помогала тёплая и непринуждённая атмосфера дружеской поддержки новичков со стороны более опытных игроков.

Как и следовало ожидать в сплочённом коллективе ТИНРО, в итоге победила дружба.

Сделав несколько общих снимков на память, участники продолжили готовиться к успешному завершению дел года уходящего и, конечно, к наступлению Нового года.

Кстати, вот несколько рекомендаций, которые, возможно, будут вам полезны для игры в боулинг:

• Выбирайте подходящий шар. Главное, чтобы он удобно лежал в вашей руке. Чтобы сориентироваться по оптимальному весу, можно подержать сферу его в руке в течение 6 секунд: если мышцы

начинают болеть ‒ возьмите более лёгкий шар.

• Попробуйте сделать шага 4 перед броском. Это придаст вашему броску больше энергии. Только учтите, что во время разбега рука с шаром должна оставаться прямой.

• Прицеливаться лучше не глядя на кегли, а ориентируясь на стрелки на дорожке.

• Чтобы шар не укатился в «колею», делайте бросок плавно.

• Сосредоточьтесь на технике игры. Как отмечал Стивен Кинг, «в боулинге, как и в жизни, если человек упорно к чему-то стремится, страйки придут сами собой».

Поздравление заместителя директора - руководителя Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») с Новым годом

Учёные ТИНРО помогают развитию международного сотрудничества в области рыбохозяйственной науки: итоги заседаний научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО)

Сотрудники Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») приняли участие в работе российской делегации на следующих мероприятиях, которые прошли в рамках деятельности научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NFPC): 4-я встреча Малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам (7-9 декабря 2023 г.); 12-я встреча Малого научного комитета по тихоокеанской сайре (11-14 декабря 2023 г.) и 8-я встреча Научного Комитета СТО

(15-19 декабря 2023 г.).

Мероприятия организованы секретариатом Комиссии СТО и Канадой.

Встречи состоялись в гибридном режиме. Очный формат предусматривал участие в вышеперечисленных мероприятиях в г. Нанаймо (Канада), а для тех, кто не смог лично участвовать во встречах, была предусмотрена возможность подключения в режиме видеоконференцсвязи.

На 4-й встрече Малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам (SSC BF-ME) научные специалисты рассмотрели ряд вопросов, связанных с донным промыслом в Конвенционном районе СТО, новую информацию об изучении и состоянии глубоководных донных экосистем на Императорском подводном хребте и возвышенностях северо-восточной части Тихого океана.

Обсуждалось состояние запасов таких промысловых объектов как кабан-рыба (Histiopterus typus), низкотелый берикс (Beryx splendens) и угольная рыба (Anoplopoma fimbria; сем. Anoplopomatidae).

Россия представила краткую информацию о распределении и биологии рыбы-монаха (Erilepis zonifer; сем. Anoplopomatidae), собранную в ходе донного промысла ярусоловами на поднятиях Императорского хребта. В результате рассмотрения актуальных сведений заинтересованным сторонам (России и Японии) было предложено подготовить сводный документ по этому виду рыб.

В рамках встреч SSC BF-ME одобрен проект Определителя видов рыб, обитающих в открытых водах северной части Тихого океана. Этот документ позволит унифицировать работу наблюдателей и рыбаков, которые ведут промысел в Конвенционном районе СТО.

В ходе SSC BF-ME оживленные дискуссии возникли при рассмотрении вопросов, связанных с изучением глубоководных донных экосистем: в частности, при определении критериев наличия Уязвимых Морских Экосистем (УМЭ) на подводных поднятиях в северо-западной и северо-восточной частях Тихого океана.

Например, по результатам комбинированного применения видеонаблюдений и моделей пространственного распределения, Канадой были представлены расчёты, демонстрирующие, что потенциальные УМЭ присутствуют практически на всех подводных горах, принадлежащих цепи Кобб-Эйкельберг.

Участники малого научного комитета по тихоокеанской сайре (SSC PS) актуализировали оценку запасов тихоокеанской сайры с использованием байесовских моделей прибавочной продукции в пространстве состояний, обсудили планы по разработке моделей с размерной и возрастной структурой и сформировали научные рекомендации по управлению запасами тихоокеанской сайры. Научный комитет SSC PS рекомендовал продолжить разработку правила регулирования промысла тихоокеанской сайры (ПРП) и предложил объём допустимого улова (ОДУ), рассчитанный по вариантам временных ПРП, использовавшихся в предыдущих обоснованиях ОДУ.

На Научном комитете были представлены результаты работ заседаний рабочих групп и малых научных комитетов (МНК) и одобрены представленные рекомендации по дальнейшей работе по управлению рыбными ресурсами и защите УМЭ в конвенционном районе СТО.

Приоритетными направлениями соответствующих структур Научного комитета являются разработка стратегии управления промыслом сайры (Cololabis saira) и оценка запаса японской скумбрии (Scomber japonicus).

Для проведения оценки запасов и предоставления научных рекомендаций по Кальмару Бартрама (Ommastrephes bartrami) был создан соответствующий МНК. Также обсуждались вопросы, связанные со сбором данных и сотрудничеством с другими организациями, в том числе с НПАФК (NPAFC) и ПИКЕС (PICES).

Важным вопросом научного комитета было переизбрание руководящих должностей. Единогласно были переизбраны доктор Жанэль Кертис (Канада) на должность Председателя и доктор Джи Цао (КНР) на должность Вице-Председателя.

Одним из ключевых результатов работы научных структур СТО стало обновление 5-летних планов исследований и работ, а также согласование расписаний встреч для структур Научного комитета на 2024 г.

Рекомендации Научного комитета в дальнейшем будут рассматриваться, обсуждаться и приниматься

на 7-м заседании Комиссии СТО, которое состоится в марте 2024 в г. Саппоро (Япония).

Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ТИНРО») более 95 лет участвует в развитии международного научно-технического сотрудничества в целях экологически ответственного и рационального подхода к использованию гидробионтов.

Вклад российских ученых в работу международных организаций способствует приоритетному учёту интересов отечественного рыбохозяйственного комплекса.

Справочно:

North Pacific Fisheries Commission (рус. абр. Комиссия СТО) ‒ международная комиссия, целью которой является обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования промысловых ресурсов конвенционного района (открытых вод северной части Тихого океана). Комиссия занимается вопросами исследования и рационального использования донных и пелагических видов (рыб и кальмаров), изучения и сохранения уязвимых морских экосистем, создания полноценного механизма контроля за промыслом в открытых водах северной части Тихого океана.

Фотография участников мероприятий в очном формате (источник - сайт Комиссии СТО)

Научные сотрудники ТИНРО участвуют в 4-й встрече Малого научного комитета по донным рыбам и морским экосистемам (SSC BF-ME) в режиме ВКС

Научные сотрудники ТИНРО участвуют в 12-й встрече Малого научного комитета по тихоокеанской сайре (в режиме ВКС)

Научные сотрудники ТИНРО участвуют в 8-й встрече Научного Комитета СТО (в режиме ВКС)

Высокие технологии на службе науки: учёные ВНИРО приняли участие в конференции, посвящённой дистанционным исследованиям Земли

В ноябре 2023 года в Институте космических исследований РАН (Москва) в очном режиме и онлайн-формате прошла XXI международная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Мероприятие собрало более 500 исследователей из отечественных и зарубежных научно-образовательных учреждений, специализирующихся на построении и применении систем дистанционного зондирования планеты, используемых при этом программных решениях, моделях и методах.

В рамках Конференции также состоялась XIX Международная научная Школа-конференция молодых ученых по фундаментальным проблемам дистанционного зондирования Земли из космоса.

Актуальность тематики Конференции обусловлена такими предпосылками, как востребованность обсуждения широким сообществом специалистов задач и проблем, исследований в области дистанционного зондирования Земли, важность координации междисциплинарных и межрегиональных, международных исследований.

Работа Конференции была организована в формате одиннадцати тематических секций, которые охватывали такие вопросы, как: методы и алгоритмы обработки спутниковых данных; технологии и методы использования спутниковых данных в системах мониторинга; дистанционные методы исследования атмосферных и климатических процессов, водных объектов; дистанционные методы в геологии и геофизике; дистанционное зондирование ионосферы, криосферных образований, растительных и почвенных покровов и даже планет Солнечной системы.

В центре внимания представителей Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), коллег из Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН), Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) и других профильных учреждений были вопросы, связанные с дистанционными исследованиями водных объектов.

В рамках Конференции представлены доклады специалистов Центрального института, Тихоокеанского («ТИНРО»), Сахалинского («СахНИРО»), Хабаровского («ХабаровскНИРО») филиалов ФБГНУ «ВНИРО».

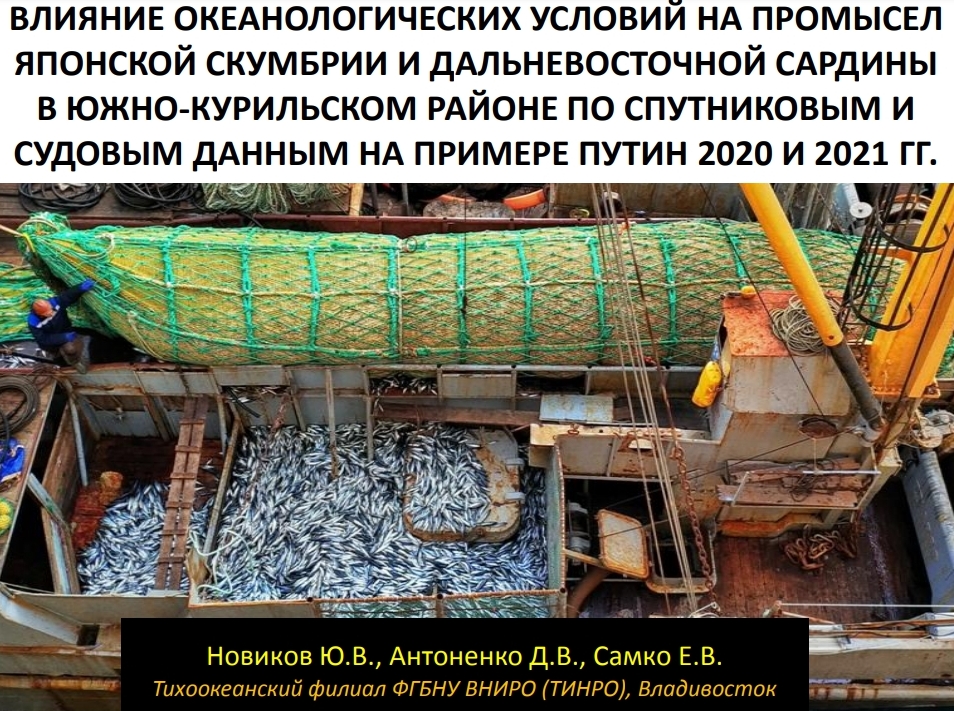

Ю.В. Новиков, главный специалист сектора оперативного прогноза условий среды и промысла Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), выступил с докладом, который был подготовлен совместно с коллегами по лаборатории промысловой океанографии: Д.В. Антоненко (к.б.н., заведующим этим же сектором) и Е.В. Самко (к.г.н., заместителем заведующего лабораторией). В работе «Влияние океанологических условий на промысел японской скумбрии и дальневосточной сардины в Южно-Курильском районе по спутниковым и судовым данным на примере путин 2020 и 2021 гг.» оценена динамика промысла указанных гидробионтов в северо-западной части Тихого океана отечественными рыбаками, определено влияние океанологических условий на особенности лова.

Совместный постерный доклад учёных ТИНРО, ТОИ ДВО РАН и СПбГУ был подготовлен М.А. Лебедевой (студент СПбГУ, прошедший практику в ТИНРО); Ю.В. Новиковым (главный специалист лаборатории промысловой океанографии ТИНРО); Д.В. Антоненко (к.б.н., заведующий сектором оперативного прогноза условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии ТИНРО); М.В Будянским (к.ф-м.н, ведущий научный сотрудник лаборатории нелинейных динамических систем ТОИ ДВО РАН); Т.В. Белоненко (доктор географических наук, профессор кафедры океанологии СПбГУ).

В работе «Влияние океанологических условий в Южно-Курильском районе на распределение промысловых скоплений тихоокеанского кальмара в 2021 году» проанализированы океанологические условия в Южно-Курильском районе и зависимость мест промысла тихоокеанского кальмара от распределения океанологических характеристик в период промысла в 2021 г.

Использованы данные ежесуточных донесений с бортов судов, находившихся на промысле в период путины 2021 г., гидрологические поля на основе продукта GLORYS на горизонте 0.5 м, а также спутниковые данные - поле поверхностных геострофических течений по данным AVISO. Выбор GLORYS связан с тем, что этот продукт содержит модельные данные на 7 дней вперед.

Полученные результаты планируется использовать при разработке рекомендаций об организации научно-промысловых рейсов и составлении краткосрочных рыбопромысловых прогнозов.

Участники Конференции выразили надежду на то, что в перспективе прогресс отечественной мирной науки будет опираться на сведения российских спутниковых систем дистанционного зондирования и обработки данных.

Значимость сохранения и преемственности знаний была подчеркнута Л.М. Митником (д.ф.-м.н., профессор лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования ТОИ ДВО РАН): космическая эра человечества началась 66 лет назад с запуска первого искусственного спутника Земли («Спутник-1», октябрь 1957г.), а 55 лет назад были проведены первые в мире микроволновые радиометрические измерения со спутника «Космос-243» (сентябрь 1968г.).

Совместные исследования различных научно-исследовательских учреждений, в том числе выполненные при участии молодых специалистов и с использованием новейших технологий и программных продуктов, придают дополнительный импульс развитию науки.

В общей сложности, за время Конференции представлено свыше 380 докладов, в том числе очно, онлайн и в постерном варианте.

Сборник трудов Конференции индексируется в РИНЦ и размещён на сайте конференции: http://conf.rse.geosmis.ru/files/books/2023/index.htm

Учёные ТИНРО (Ю.В. Новиков) и ТОИ ДВО РАН (М.В. Будянский) и молодые специалисты

Учёные ТИНРО, ТОИ ДВО РАН, СПбГУ, и молодые специалисты

Ю.В. Новиков (ТИНРО) и М.А. Лебедева (СПбГУ, ТОИ ДВО РАН)

Зимний путь цветов: икебана

Подготовка к празднованию Нового года всегда пробуждает в людях тягу к творчеству и способность мечтать ‒ о наступлении времён, когда наконец-то восторжествуют такие вечные ценности, как приоритет жизни, добра, свободы, мира, искусства и научного прогресса.

Для того чтобы дать возможность своим сотрудникам проявить свои многосторонние таланты, администрация Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») сплела для них своего рода новогоднее «ожерелье» из памятных мероприятий, среди которых ‒ выставка детского рисунка «Новогодняя сказка», мастер-классы, посвящённые составлению икебаны и совместной лепке дамплингов, детский утренник и онлайн-викторина.

На одном из мастер-классов мастер София приоткрыла перед всеми заинтересованными удивительный мир японского искусства аранжировки цветов ‒ икебана.

Первый слог «ике» образован от глагола «жить» (“икеру”) и является формой глагола “икасу” – «оживлять». Получается, что этимологически «икебана» – это мастерство продления жизни цветам и способность помочь им проявить себя. Икебана также известна под названием «Путь цветов» (“кадо”).

«Чувствовать прекрасное – значит следовать природе, быть другом четырёх времён года» (Басё Мацуо, японский поэт 17 века).

Изначально это искусство было связано с поклонением богам. В 17-19 вв. сформировались основные направления и школы, а икебана прочно вошла в народный быт и стала традиционным достоянием Японии.

Этот вид искусства создан народом, который веками воспитывал в себе умение воспринимать природу как неисчерпаемый источник красоты и вдохновения, самопознания и духовного богатства. Многие японцы на протяжении всей жизни стремятся к совершенствованию в этом искусстве.

Каждая из 20 участниц мастер-класса, состоявшегося на площадке ТИНРО 20 декабря 2023 года, создала свою уникальную и яркую новогоднюю композицию на основе еловых веточек, шишек, бусин, сушёных фруктов и других элементов декора.

Цель икебаны – самовыражение через акцентирование тех или иных аспектов красоты природы, создание композиций из цветов, растений и других элементов. Как показывает практика, используя одни и те же материалы, разные люди могут вложить в них разные настроения и оттенки. Следуя своему воображению, самым обычным ветвям, цветам, листьям можно придать совсем иной вид.

Основные принципы икебаны заключаются в простоте и асимметрии, умении замечать волшебство и красоту в повседневной жизни.

Чтобы овладеть искусством составления композиций икебана необходимо развивать такие качества, как непосредственность, спонтанность и осознание уникальности своего собственного мнения, жизненной позиции и опыта.

«Единственность, уникальность, присущие каждому человеку, определяют и смысл каждой отдельной жизни. Неповторим он сам, неповторимо то, что именно он может и должен сделать — в своём труде,

в творчестве…» (Виктор Франкл).

При любой погоде, времени года и температуре, даже при 451º по Фаренгейту, ‒ любознательность и созидательная деятельность даруют гармонию и праздничное настроение.