pavlikov

Никто не забыт и ничто не забыто

В преддверии Дня Победы ребята из Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 общеразвивающего вида г. Владивостока» посетили 7 мая мемориал памяти сотрудников Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО),

погибших в годы Великой Отечественной войны.

Воспитатели и представители института рассказали детям об участии учёных и других людей мирных профессий в защите Родины от захватчиков и приближении Дня Победы. Кто-то воевал на передовой, а кто-то трудился в тылу, обеспечивая фронтовиков питанием, лекарствами, оружием и одеждой. Благодаря сплочённости и самоотверженности наши предки смогли восстановить мир.

За годы войны из института в армию ушла практически половина работников ТИНРО ‒ 39 человек. Не вернулись с полей сражений 8 сотрудников ТИНРО. Чтобы сохранить вечную память о них, на территории института был установлен монумент в виде якоря. Это символ причастности к морской профессии. А ещё это символ надежды вернуться домой из странствий целыми и невредимыми.

Ребята с чувством прочитали выученные ими заранее стихотворения, посвящённые 9 мая, и возложили цветы на монумент.

Те, кто погиб, всегда остаются с нами – в наших сердцах и памяти об их подвигах.

«Никто не забыт, ничто не забыто» ‒

Горящая надпись на глыбе гранита.

Потухшими листьями ветер играет.

Дождем проливным венки заливает,

Но, словно огонь у подножья гвоздика,

Никто не забыт и ничто не забыто.

Наследники великой этой славы,

Все мы чтим и бережно храним,

Героями гордимся мы по праву

И быть на них похожими хотим.

Расплылась заря над планетой,

Будит солнце тебя и меня,

ИМ не верится, что ещё где-то

Нет такого же мирного дня.

Мы хотим, чтоб войны не гремели,

Чтоб леса и травы зеленели,

Чтобы все ребята на земле дружили,

Чтобы все народы мирно жили.

Солнце всем одинаково светит,

И живем мы под солнцем одним —

Значит должен быть мир на планете,

Если все мы его захотим!

(А. Шамарин)

Учёт покатной молоди лососей в Приморье

Научная группа сотрудников лаборатории биологических ресурсов и рыб эстуарных систем, а также отдела морских экспедиционных исследований Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) продолжает полевые работы по учёту покатной молоди кеты и симы в Приморском крае. Перед учёными стоит цель отследить сроки и условия ската «диких» рыб, оценить их численность в основных реках Приморья,

чтобы в последующем рассчитать возврат производителей.

Обычно работы по оценке численности покатной миграции молоди лососей в Приморском крае проводят в конце марта – первой декаде апреля. В этом году скат начался раньше: с третьей декады марта.

При учётных работах специалисты ТИНРО применяли метод площадных обловов, используя мальковый невод. На первом этапе работы были выполнены на реках Рязановка, Нарва, Барабашевка, Пойма (Хасанский муниципальный округ). В ходе второго этапа – на реках Киевка и Аввакумовка (Лазовский и Ольгинский муниципальные округа).

Исходя из анализа предварительных данных, следует, что в 2024 году молоди кеты скатится меньше, а молоди симы ‒ в 2-3 раза больше, чем в 2023 году. Численность скатившейся молоди кеты и симы естественного воспроизводства будет уточнена после окончания покатной миграции тихоокеанских лососей.

«Одним из критериев глубины познания объектов является умение предвидеть ход дальнейшего развития событий, а, следовательно, умение их прогнозировать. Для промысловых животных в этом смысле ключевым моментом является понимание закономерностей динамики численности и на этой базе прогнозирование тенденций на ближайшую и отделённую перспективы.» («Тихоокеанские лососи в морских и океанических экосистемах», В.П. Шунтов, О.С. Темных).

Молодь кеты (Oncorhynchus keta)

Молодь симы (Oncorhynchus masou)

Миграционный цикл лососёвых рыб

С Днём Победы!

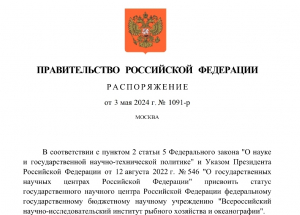

Новый статус ВНИРО

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

вошёл в число государственных научных центров Российской Федерации ‒ организаций, работающих

на опережающее научно-технологическое развитие и повышение конкурентоспособности страны.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2024 года № 1091-р, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 546 «О государственных научных центрах Российской Федерации» (далее - Указ), федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации.

Процесс формирования в России системы государственных научных центров (ГНЦ) направлен на поддержку наиболее значимых отраслевых научных организаций.

В Указе определено, что «статус государственного научного центра Российской Федерации присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную установку, и (или) центр коллективного пользования научным оборудованием, и (или) уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными научными работниками и специалистами и (или) научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание».

Среди первоочередных задач, стоящих перед государственными научными центрами, ‒ выполнение научных исследований и экспериментальных разработок в целях реализации приоритетов научно-технического развития страны, повышение своего научно-исследовательского потенциала и опытно-экспериментальной базы, подготовка и (или) профессиональная переподготовка высококвалифицированных научных работников и специалистов, научных и научно-педагогических кадров, в том числе во взаимодействии с отечественными образовательными организациями высшего образования.

ВНИРО ‒ головной институт рыбохозяйственной отрасли, координирующий выполнение планов и программ рыбохозяйственных научно-исследовательских работ и обеспечивающий эффективность работы всех рыбохозяйственных научных организаций Российской Федерации.

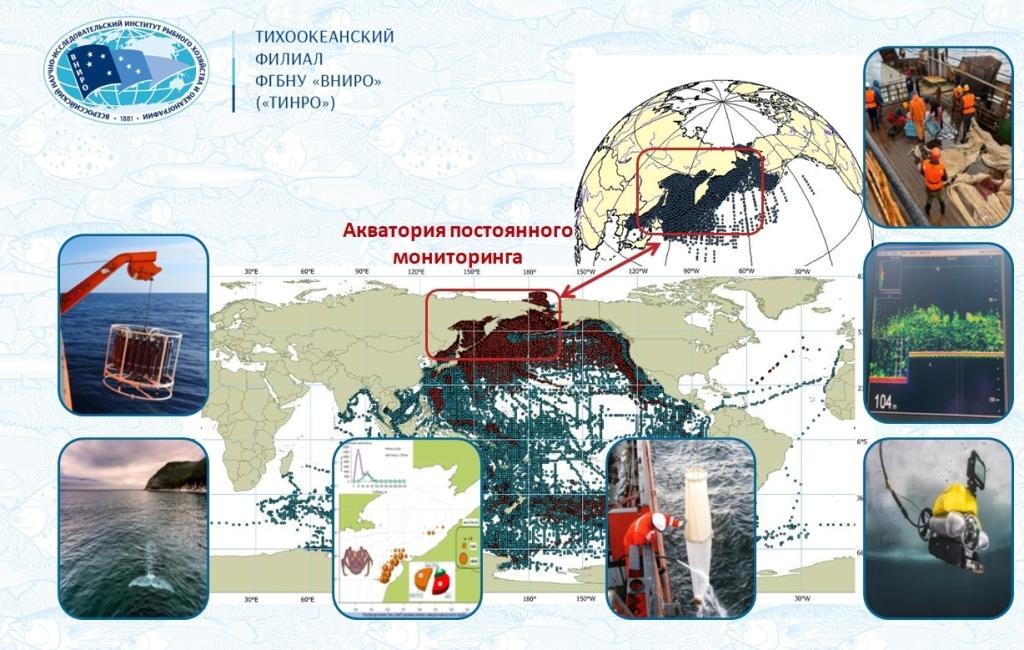

Основные направления деятельности системы ВНИРО, в которую входит и Тихоокеанский филиал (ТИНРО), включают проведение комплексных научных исследований, разработку биологических обоснований объёмов общих допустимых уловов и рекомендованного вылова водных биоресурсов, создание инновационных решений, касающихся развития марикультуры и аквакультуры, генетики, молекулярной биологии, технологии переработки рыбы и нерыбных объектов промысла, комплексную оценку воздействия на водные биологические ресурсы, участие в формировании экономической политики рыбохозяйственной отрасли России.

В Российской Федерации действуют свыше 1600 научно-исследовательских институтов. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии стал 45-м ГНЦ, действующим в Российской Федерации, и первым государственным научным центром в структуре Росрыболовства.

Статус государственного научного центра Российской Федерации подтверждает высокий уровень результатов, достигнутых учёными ВНИРО, и ключевое значение проводимых научных исследований.

Совместными усилиями – к рациональному и эффективному промыслу

В апреле в г. Осака (Япония) прошли мероприятия в рамках деятельности Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC), в том числе 7-я встреча Комитета по контролю

и 8-я встреча Комиссии СТО.

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) вошли в состав российской делегации под руководством заместителя начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства Д.И. Кременюка. В заседаниях приняли участие представители членов Комиссии СТО: Российской Федерации, Канады, Китайской Народной Республики, Европейского Союза, Японии, Республики Корея, Тайваня, США и Вануату.

Комитет по контролю рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением членами Комиссии СТО

Мер регулирования промысла.

Основные итоги 8-й сессии Комиссии СТО:

• Приняты Меры регулирования промысла, нацеленные на восстановление запасов сайры;

• Актуализированы Меры по сохранению и управлению в отношении скумбрии, а также донного промысла в северо-западной и северо-восточной частях Тихого океана, системы мониторинга судов, предотвращения загрязнения морской акватории.

Комиссией СТО согласованы Меры по сохранению и управлению в Конвенционном районе. В них есть ряд нововведений и изменений, обязательных к исполнению членами Комиссии СТО. Следует особо подчеркнуть, что принятые на 8-й сессии Комиссии СТО решения и документы необходимо довести через правительственные структуры и/или напрямую до руководства всех компаний и организаций, осуществляющих и обеспечивающих промысел (рыболовство, перегрузы, транспортировку рыбной продукции, бункеровку судов и пр.) в открытом море северной части Тихого океана. Цель ‒ обеспечение российских рыбаков практической информацией для обязательного соблюдения всех норм и правил ведения промысловой деятельности в Конвенционном районе СТО.

С праздником Весны и Труда!

Визуальный учёт китообразных в Охотском море продолжится на основе международного сотрудничества

С 24 по 28 апреля и.о. заведующего лабораторией морских млекопитающих Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Павел Гущеров принял участие в заседании 69-ой «B» сессии Научного комитета Международной китобойной комиссии (далее ‒ МКК), которое состоялось в г. Блед (Словения).

В ходе проведения рабочей группы по оценке численности, состояния запасов и международным рейсам (ASI, Abundance Estimates, Stock Status and International Cruises) представлены материалы по итогам совместного российско-японского рейса на НИС «Владимир Сафонов» по учёту китообразных в северо-восточной части Охотского моря в 2023 году, а также план аналогичных совместных исследований в западной части Охотского моря на 2024 год.

Комитет высоко оценил результаты проведённых работ, и пожелал дальнейших успехов в исследовании китообразных Охотского моря.

Регулярное участие российских учёных в работе МКК позволяет представлять и отстаивать интересы отечественной рыбохозяйственной науки и российского рыболовства на международной площадке.

Справочно:

Научный комитет Международной китобойной комиссии создан в соответствии с Международной конвенцией по регулированию китобойного промысла, которая была подписана в Вашингтоне (округ Колумбия) 2 декабря 1946 года. В преамбуле к Конвенции говорится, что ее цель заключается в обеспечении надлежащего сохранения запасов китов и, таким образом, развитии китобойной промышленности.

Основная задача Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, или сокр. IWC) — отслеживать и при необходимости корректировать меры, обозначенные в приложении к Конвенции и регулирующие китобойный промысел в мире.

Популяции китообразных, как и других животных, могут устойчиво существовать лишь в том случае, если смертность и прирост уравновешивают друг друга. Популяции многих крупных китов были в значительной мере подорваны в результате нерегулируемого промысла.

23 июля 1982 года члены МКК проголосовали за принятие моратория на весь коммерческий китобойный промысел, начиная с сезона 1985-86 гг. Большинство стран и территорий поддержали его, за исключением Японии, Норвегии, Исландии, СССР и Фарерских островов. Однако фактически СССР прекратил свой китобойный промысел в 1987 г., когда китобойная база «Советская Украина» вернулась из своего последнего рейса. Данный мораторий не затрагивает аборигенный промысел китов, разрешенный по квотам IWC для коренного населения Чукотки (серый и гренландский киты), Гренландии (финвал и малый полосатик), Аляски, в т.ч. представителей индейского племени Мака штата Вашингтон (серый и гренландский киты), Сент-Винсента и Гренадин (горбатый кит).

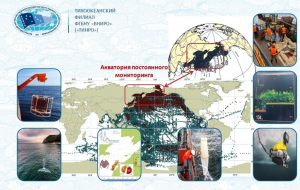

Научные специалисты ТИНРО сформировали приоритетные направления исследований на 2025 год

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) был одобрен ряд подпрограмм для проведения исследований в научных и контрольных целях специалистами ТИНРО. Принято решение о направлении предложений в Центральный институт ВНИРО для включения

в общие годовые программы 2025 года.

Среди ключевых направлений плановых работ:

- Проведение экспедиционных работ в восточном секторе Арктики, западной части Берингова, Охотском и Японском морях и океанских водах восточной Камчатки и Курильских островов;

- Оценка состояния, распределения, численности и воспроизводства водных биоресурсов и состояния среды их обитания;

- Выполнение экспедиционных исследований в исключительной экономической зоне России в северо-западной части Тихого океана (СЗТО), Охотском и Японском морях;

- Комплексные исследования морского периода жизни тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России в СЗТО, Охотском, Беринговом и Японском морях;

- Исследования ластоногих и китообразных в Дальневосточных морях и восточном секторе Арктики;

- Исследования водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации и во внутренних морских водах (прибрежно-эстуарных системах) Российской Федерации в границах Приморского края и Чукотского автономного округа.

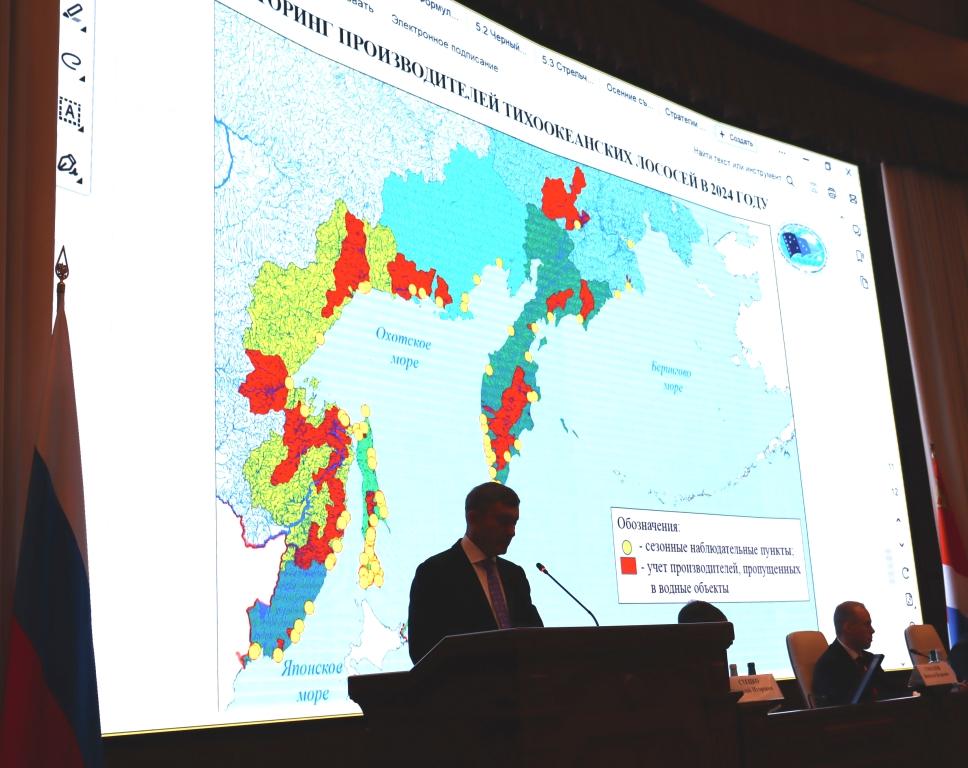

Участники ДВНПС обсудили стратегии промысла тихоокеанских лососей дальневосточными регионами в 2024 году

В преддверии лососевой путины 25 апреля в здании Правительства Приморского края состоялось заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.

Среди 96 участников совета ‒ представители Росрыболовства и его территориальных управлений, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Пограничного Управления ФСБ России, отраслевых ассоциаций рыболовных компаний и профильных исполнительных органов государственной власти Дальневосточного федерального округа.

Руководитель Росрыболовства И.В. Шестаков обозначил актуальные вопросы повестки заседания и подчеркнул важную роль стратегий организации промысла тихоокеанских лососей для регионов Дальнего Востока.

С приветственным словом от имени региона выступил заместитель председателя Правительства Приморского края Н.И. Стецко, который выделил среди перспективных векторов развития рыбного хозяйства Приморья марикультуру и прибрежное рыболовство, а также искусственное разведение лососевых рыб.

Минтаевая путина является одной из основных на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Заместитель директора ‒ руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), к.б.н. А.А. Байталюк представил проанализированные учёными результаты промысла минтая в сезон А, а также перспективы его вылова в Охотском и Беринговом морях в 2024-2025 гг. «Очевидно, что 2025 год будет проходить в условиях, которые мало отличаются от 2024 года», ‒ подчеркнул он.

Для получения комплекса промысловой и биологической информации группы наблюдателей из числа научных сотрудников ВНИРО регулярно работают на промысловых судах. Систематизация собранных ими данных является важной дополнительной информацией для формирования прогнозов состояния запасов и определения общих допустимых уловов (ОДУ).

Прогнозные расчёты отраслевой науки получили поддержку со стороны президента НО «Ассоциация добытчиков минтая» А.В. Буглака. Несмотря на тенденцию к снижению количества промысловых судов на траловом промысле минтая с 2015 года на 14% (со 131 - до 113 к 2024 г.), эффективность работы флота остаётся на достаточно высоком уровне.

Одним из важнейших результатов заседания ДВНПС традиционно стало рассмотрение и принятие стратегий и принципов регулирования промысла тихоокеанских лососей в 2024 году в дальневосточных регионах. С презентацией на эту тему выступил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), д.э.н. К.В. Колончин.

В 2024 году суммарный объём возможного вылова тихоокеанских лососей (горбуши, кеты, нерки, кижуча) для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна определён на уровне 320 тысяч тонн. Ожидается, что лидирующее по объёмам вылова место займёт Камчатский край (167 тысяч тонн), на втором и третьем месте - Сахалинская область (90 тыс. тонн) и Хабаровский край (52 тыс. тонн). Суммарный объём вылова для Приморского края, Чукотской автономной области и Магаданской области составит 11 тыс. тонн.

В период массового хода лососёвых (с мая по октябрь 2024 г.) будет действовать чётко отлаженная система регулирования промысла этих рыб. Все научно обоснованные рекомендации для корректировки прогнозируемого вылова лососей будут оперативно рассмотрены на заседаниях федерального штаба путины. Далее вся информация будет передаваться в региональные комиссии по регулированию анадромных видов и доводиться до рыбаков.

Ещё одним ключевым результатом заседания ДВНПС 25.04.24 стало конструктивное обсуждение и принятие изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Кроме того, в связи с недавним 90-летним юбилеем со Дня образования государственных органов рыбоохраны России, представители этого важного направления деятельности были награждены медалями Росрыболовства.

Принятые решения по проработке проблем рыбного хозяйства, которые были вынесены на обсуждение ДВНПС, будут отражены в Протоколе заседания совета.

В ТИНРО состоялось заседание рабочей группы Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС)

Заседание рабочей группы накануне ДВНПС возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству, заместитель председателя совета В.И. Соколов.

Площадка для проведения мероприятия предоставлена Тихоокеанским филиалом ВНИРО (ТИНРО), по инициативе председателя рабочей группы совета, заместителя директора ‒

руководителя ТИНРО, кандидата биологических наук А.А. Байталюка.

Среди 36 участников совещаний рабочей группы ‒ представители Росрыболовства,

Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и его дальневосточных филиалов, ассоциаций рыбохозяйственного комплекса России, отраслевых исполнительных органов государственной власти и территориальных управлений федеральных органов государственной власти Дальневосточного федерального округа. Они рассмотрели подготовленные учёными материалы, обменялись мнениями о нюансах региональных стратегий и принципов регулирования промысла тихоокеанских лососей в 2024 году, об изменениях Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и по другим вопросам, актуальным для рыбного хозяйства.

Также на заседании совета планируется подвести итоги промысла минтая в сезон А

и обозначить перспективы его добычи в Дальневосточных морях в 2024-2025 гг.

Конструктивное обсуждение проекта повестки ДВНПС позволит оптимизировать работу в рамках заседания совета 25 апреля.