pavlikov

Итоги выполнения учёными научной программы на НИС «Профессор Кагановский»

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) были представлены результаты научно-исследовательских работ, проведённых специалистами

Тихоокеанского (ТИНРО) и Сахалинского (СахНИРО) филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время комплексной экспедиции

на НИС «Профессор Кагановский». Рейс проходил с 19 марта по 24 мая текущего года в водах южных Курильских островов и северной части Охотского моря, в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации.

В результате проведения гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, акустических, ихтиопланктонных и траловых учётных съёмок были получены актуальные данные о состоянии запасов массовых видов нектона, обновлены сведения о структуре и динамике водных масс, планктонных сообществ, кормовой базы гидробионтов в районах исследований.

Общая площадь исследовательских работ за 2 месяца превысила 500 тыс. кв. км. Разнообразие водных биологических ресурсов в контрольных траловых уловах не изменилось в сравнении с данными прошлых лет. В южнокурильском районе оно представлено 40 видами, в том числе глубоководной ихтиофауной,

а в Охотском море отмечено 34 вида.

С учётом стратегического значения минтая как доминирующего объекта промысла для дальневосточных рыбаков, его роли в функционировании сообществ и экосистемы моря в целом, ‒ необходим постоянный мониторинг состояния его запасов, анализ влияния факторов среды на урожайность поколений, оценка реального вылова, оптимизация режима эксплуатации, с условием сохранения на достаточном для воспроизводства уровня численности родительских стад.

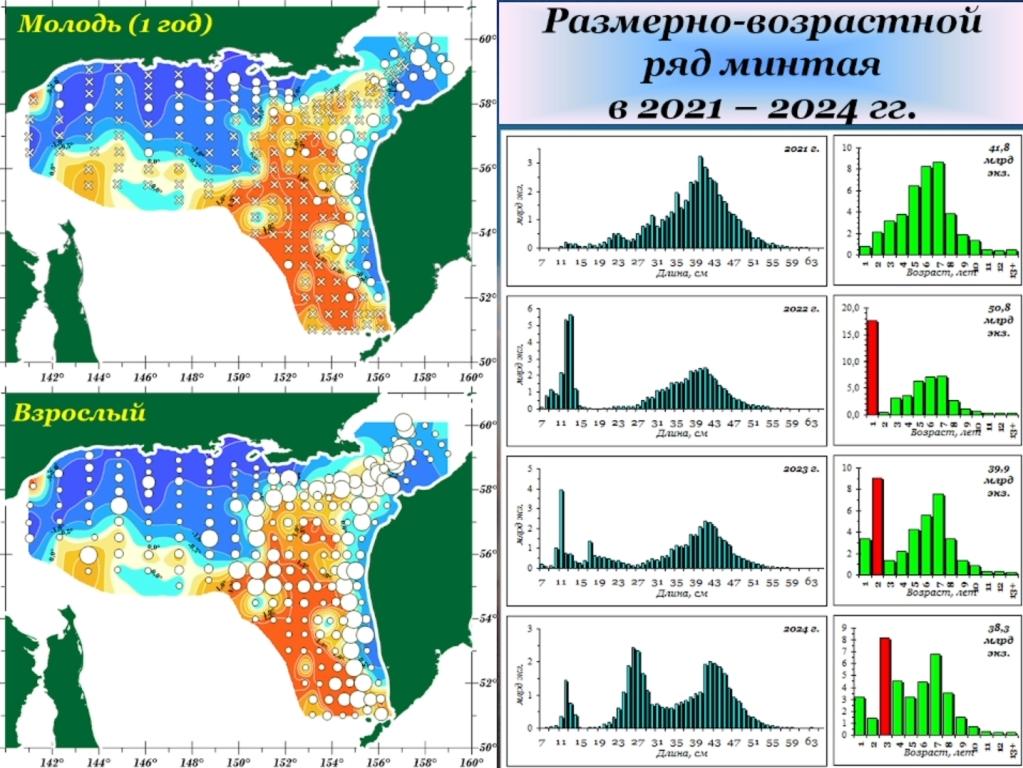

На основе данных, собранных в экспедиции, учёные оценили запасы минтая, сельди и прочих видов нектона. Численность и биомасса минтая в районах исследований была рассчитана тремя методами: траловым, ихтиопланктонным и акустическим. При этом, сведения, полученные в ходе изучения вод Западной Камчатки, залива Шелихова и Северо-Охотоморского района разными методами, вполне сопоставимы друг с другом. Например, в северной части Охотского моря численность минтая составила

43 млрд экз., а биомасса – практически 13 млн. тонн (по ихтиопланктонной оценке); при оценке численности траловым методом ‒ 38 млрд экз., с биомассой 11 млн. тонн; анализ сведений, полученных акустическим методом, продемонстрировал размер численности 34 млрд экз., биомассы ‒ 10 млн. тонн.

На основании результатов весеннего мониторинга северной части Охотского моря, суммарная биомасса минтая ниже, чем в ходе исследований 2023 года, на 800 тыс. тонн. Причины прослеживаемой тенденции снижения запаса связаны с естественными колебаниями численности поколений гидробионта.

Вместе с тем, основа промыслового запаса ‒ минтай в возрасте 5-6-7 лет – встречался на изученной акватории достаточно широко, формируя плотные скопления. По данным съёмки северной части Охотского моря весной 2024 года, пополнение минтая в будущие годы, при сохранении динамики их численности, будет сформировано рыбами урожайных поколений 2017 и 2021 годов: их доля от суммарной численности минтая в районе исследования составила 71%.

В ходе экспедиции учёные также определили особенности пространственного распределения и размерно-возрастную структуру минтая, сельди, мойвы и прочих видов нектона и медуз. Например, на основе акустических измерений, для южнокурильских вод 70% скоплений минтая зафиксировано с тихоокеанской стороны островов, 30% – с охотоморской стороны.

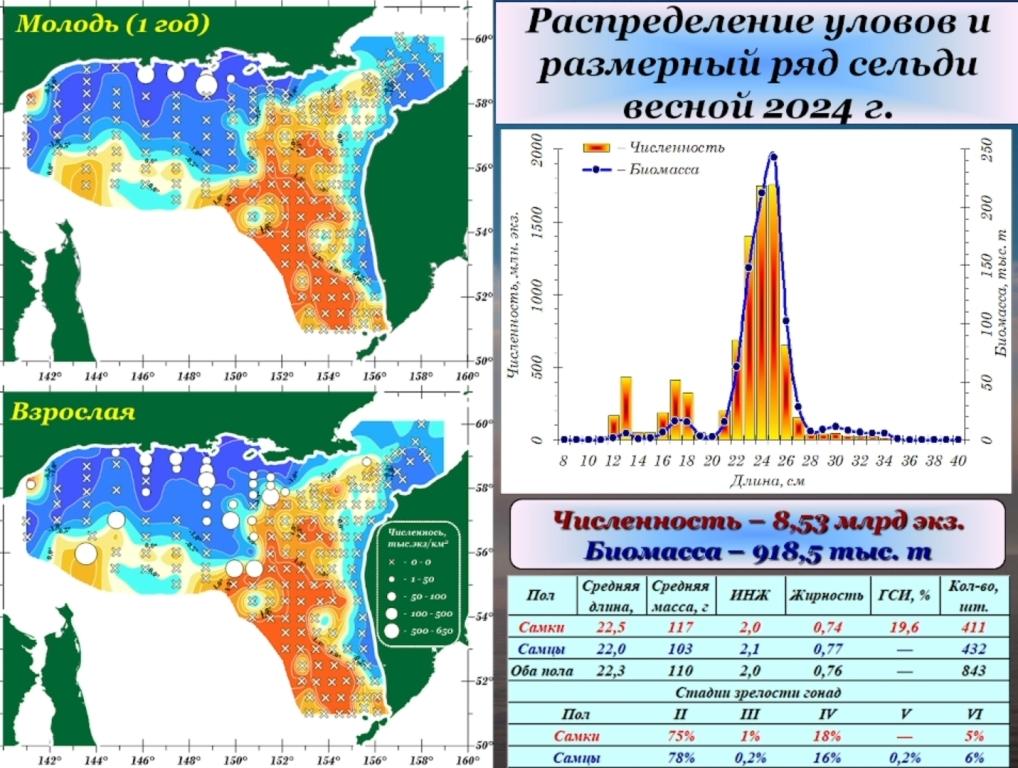

Численность и биомасса сельди, мойвы, прочих видов нектона и медуз оценивалась по результатам траловой съёмки. Например, суммарная численность сельди в северной части Охотского моря, преимущественно охотской популяции, оценена в 8,5 млрд экземпляров, или 918 тыс. тонн.

Это максимальный показатель за последние 5 лет.

Учёные также выявили особенности океанологического и гидрохимического режимов в районах исследований, собрали данные о составе, соотношении и биомассах планктона, определили основные компоненты питания минтая и сельди.

Полученные сведения необходимы для выявления закономерностей распределения водных биоресурсов, прогнозирования и решения других вопросов практического и научного характера.

ВО ВНИРО СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО ШТАБА ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЫ

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

6 июня в формате видеоконференции состоялось первое заседание Научного штаба лососевой путины под председательством директора, доктора экономических наук, профессора Кирилла Колончина.

В состав Штаба традиционно входят ведущие специалисты отраслевой науки из Центрального института

и дальневосточных филиалов.

В ходе заседания ученые обсудили итоги первых недель рыбалки в дальневосточных регионах, первые результаты учетной траловой съемки в период преданадромных миграций тихоокеанских лососей в северо-западной части Тихого океана на НИС «ТИНРО» и научное сопровождение лососевой путины.

Помимо этого, в преддверии старта промышленного рыболовства в Сахалинской области, были обсуждены вопросы в отношении мер регулирования промысла горбуши в заливе Анива и тихоокеанских лососей в северо-западной части острова.

Дальневосточные учёные на НИС «ТИНРО» продолжают комплексные исследования лососей

Специалисты Тихоокеанского («ТИНРО») и Камчатского («КамчатНИРО») филиалов

Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

приступили в июне к комплексным работам в тихоокеанских водах Курильских островов

и в северо-западной части Тихого океана.

Учёные осуществляют сбор актуальных данных о тихоокеанских лососях и массовых видах нектона: мониторинг состояния среды их обитания, распределения, качественного и количественного состава.

На основании собранных сведений будут оценены масштабы миграции тихоокеанских лососей, скумбрии и дальневосточной сардины-иваси в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Учёные ТИНРО приняли участие в работе ПИКЕС (PICES)

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) во главе с заместителем директора – руководителем филиала, национальным делегатом России в международной Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС/PICES) к.б.н. А.А. Байталюком приняли участие в межсессионном заседании Управляющего совета ПИКЕС 28 мая.

Были рассмотрены вопросы подготовки научной Программы и организации предстоящей ежегодной сессии, а также отчёт внешней проверки деятельности организации.

Действующая научная программа организации FUTURE (аббревиатура в переводе означает «будущее») выполняется с 2009 года, и её третий, заключительный этап приходится на период 2021-2025 гг.

За время выполнения проектов в рамках FUTURE ПИКЕС добился значительных результатов по различным направлениям исследований северной части Тихого океана.

В то же время, в результате развития сотрудничества с НПАФК, СТО, ИКЕС и другими международными рыбохозяйственными организациями, открываются новые направления, которые уже невозможно включить в структуру действующей программы. Примером такого проекта является предложенный НПАФК проект BECI, объектом исследования которого является влияние на прибрежные районы климатических и океанологических процессов, происходящих в центральной части Тихоокеанского бассейна.

Новая научная программа определит основные направления деятельности ПИКЕС в новом десятилетии, и в ней, предположительно, в той или иной мере будут отражены генеральные направления комплексных исследований Мирового океана, обозначенные в программе ООН «Десятилетие науки об океане в целях устойчивого развития».

Международная организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС, North Pacific Marine Science Organization) была основана в 1992 году. Постоянными членами ПИКЕС являются Россия, Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея, США и Канада. Деятельность ПИКЕС направлена на исследование северной части Тихого океана и его биоресурсов, изучение влияния глобальных и региональных климатических изменений, в том числе вызванных антропогенным воздействием, на животный и растительный мир океана.

Российские и корейские ученые обсудили развитие сотрудничества в области рыбного хозяйства

В мае состоялось 33-е Совещание ученых и специалистов по научно-техническому сотрудничеству

в области рыбного хозяйства между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Участники обсудили выполнение Плана научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы,

проект на 2025 год, обменялись мнениями по вопросам, связанным с развитием аквакультуры, исследованием технохимических свойств и состояния промысловых объектов Дальневосточных морей.

В Совещании приняли участие ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) и корейского Национального института рыбохозяйственных исследований (NIFS, National Institute of Fisheries Science).

По итогам согласованы основные направления двустороннего сотрудничества между

Российской Федерацией и Республикой Корея в области рыбохозяйственных исследований,

в том числе, уточнены мероприятия в рамках Плана научно-технического сотрудничества. Совещание завершилось подписанием Протокола.

Равноправный диалог по линии научно-технического сотрудничества в области промышленного рыболовства, осуществляемый Россией и Кореей более 30-ти лет, способствует расширению профессионального кругозора представителей отраслевой науки обеих Сторон, принятию взвешенных, обоснованных решений в контексте глобальных изменений климата и перспектив комплексного освоения и изучения биоресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Учёные рассказали студентам ДВФУ о перспективах работы в ТИНРО

Научные сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) приняли участие в Дне карьеры. Мероприятие, ориентированное на студентов и аспирантов Института Мирового Океана ДВФУ,

состоялось 27 мая.

Представители ведущих региональных организаций в сферах, связанных с морскими исследованиями, поделились с заинтересованными молодыми специалистами информацией о возможностях и нюансах прохождения практики, участия в морских экспедициях, отраслевых тенденциях, перспективах трудоустройства и карьерного роста.

Руководитель группы внутривидовой дифференциации лаборатории исследования возраста и роста рыб Денис Курносов и заведующий сектором мониторинга среды лаборатории промысловой океанографии Анна Курносова рассказали студентам о ключевых задачах и реалиях развития дальневосточной рыбохозяйственной науки, о важности приобретения опыта, знаний и уникальных исследовательских данных во время экспедиций.

Начинающие специалисты-биологи, экологи и гидрометеорологи ДВФУ интересовались, прежде всего, алгоритмами прохождения практики и наличием наставников и научных руководителей для написания курсовых и дипломных работ.

Для проведения научно-исследовательских работ в ТИНРО есть лаборатории, оснащённые научным оборудованием, биологические станции, центр коллективного пользования, экспериментальные производства.

ТИНРО регулярно проводит комплексные экспедиции для изучения состояния и динамики водных экосистем, глобальных климатических процессов, антропогенного воздействия на морские биологические ресурсы в Мировом океане.

Цель ‒ научное обеспечение рыбных промыслов как в дальневосточных морях, так и в арктической зоне.

Повысить свою квалификацию сотрудники могут на курсах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и в аспирантуре ТИНРО.

Регулярное участие ТИНРО в мероприятиях региональных университетов способствует популяризации отраслевой науки и поддержанию конструктивного рабочего партнёрства с научно-образовательными учреждениями в целях эффективной реализации положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Сотрудники ТИНРО приняли участие в акции «Всероссийский день без сетей-2024»

Сотрудники Тихоокеанского филиал ВНИРО (ТИНРО) совместно с госинспекторами Владивостокского межрайонного отдела по контролю, надзору, охране водных биоресурсов и среды их обитания Приморского территориального управления Росрыболовства провели 22 мая очистку водных объектов

от бесхозных и брошенных сетей. Мероприятие прошло в рамках акции Росрыболовства

«Всероссийский день без сетей-2024», а также для поддержки Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел».

Весенняя экологическая акция «Всероссийский день без сетей-2024» ‒ это повод напомнить

об ответственности при использовании водных биологических ресурсов.

Цель «Марафона зеленых дел» ‒ вовлечение широкой общественности в экологические мероприятия.

Ключевая задача, стоящая перед органами Росрыболовства и отраслевой наукой, это сохранение естественной среды обитания гидробионтов. Объединение усилий направлено на обеспечение условий для биоразнообразия приморских водоёмов. За несколько часов в русле реки Раздольная, её притоках и на береговой полосе было собрано более 150 метров бесхозных рыболовных сетей кустарного производства, их фрагментов. Обнаруженная в сетях живая рыба (караси, сомы, приморская краснопёрка, камбала и косатка-скрипун) выпущена в естественную среду обитания. Бесхозное имущество уничтожено.

Напомним: в этом году работники и ветераны рыбоохраны отмечают 90-летний юбилей со Дня образования государственных органов рыбоохраны России. Их работа по пресечению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла служит гарантом стабильного функционирования отрасли.

Бережное отношение к природе и природным богатствам ‒ обязанность каждого гражданина, закреплённая Конституцией Российской Федерации.

Формирование экологического мировосприятия необходимо для того, чтобы всё видовое биоразнообразие сохранилось и для будущих поколений.

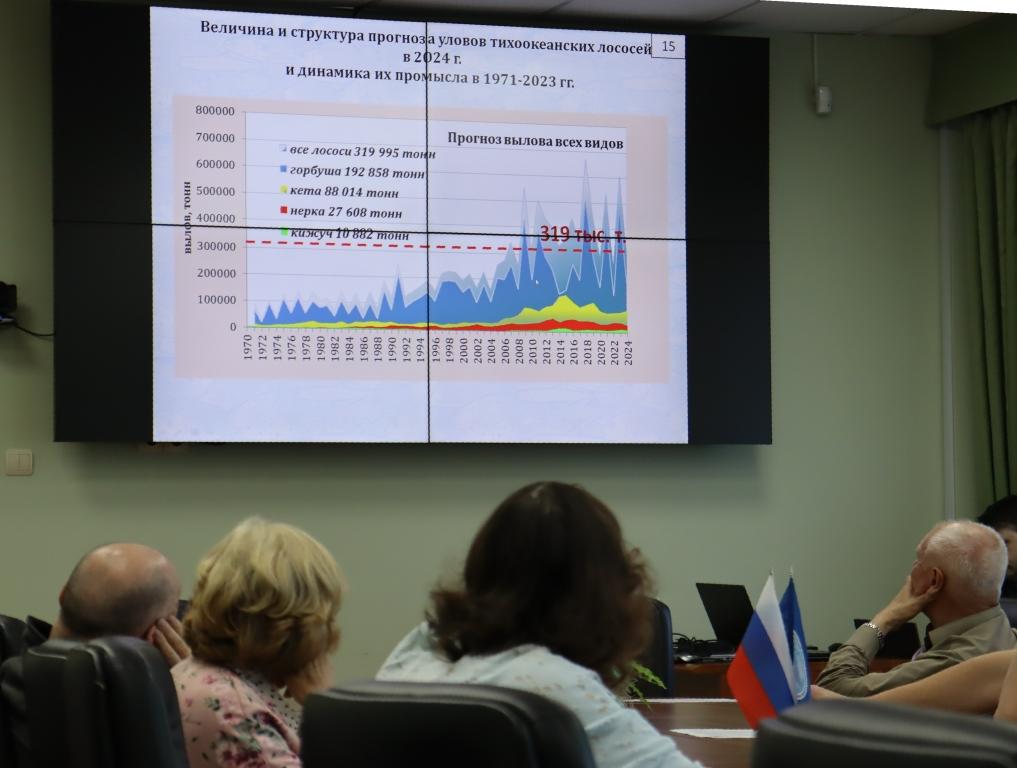

Учёные Дальневосточных филиалов ВНИРО приняли путинный прогноз «Лососи – 2024»

На заседании Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) 17 мая принят путинный прогноз «Лососи-2024», который был подготовлен совместными усилиями научных специалистов ЧукотНИО, ТИНРО, КамчатНИРО, СахНИРО, МагаданНИРО и ХабаровскНИРО.

При разработке ожидаемого хода лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2024 год приняты во внимание аналитические данные многолетней статистики, в том числе морских траловых съёмок.

В регионах Дальнего Востока России объём прогнозируемого вылова (ПВ) тихоокеанских лососей составит практически 320 тыс. тонн.

Среди промысловых регионов большая часть вылова придётся на Восточную (28%) и Западную (24%) Камчатку, Восточный Сахалин (18%), материковую часть Охотского моря (13%) и Южные Курилы (7%).

В подзоне Приморье ПВ составит 6,3 тыс.т, в т.ч. улов лососей в Приморском крае прогнозируется

в объёме 1,8 тыс. т (горбуша – 56%, кета – 44%).

Среди ключевых промысловых видов будет преобладать горбуша,с удельным весом 60% в ожидаемой добыче текущего года. Прогнозная величина вылова составит практически 193 тыс. тонн. Наибольшая доля вылова придётся на Восточную Камчатку (68 тыс.т, или 36%). Ход промысла будет «растянут» по разным регионам: он начнётся на Восточной Камчатке в начале июля, а завершится на о. Итуруп.

Кета – второй по величине вылова вид (удельный вес 28%). Общая прогнозируемая величина вылова на 2024 год составит 88 тыс. тонн, что соответствует среднему значению за последние годы. Наибольшая доля вылова ожидается на Восточном Сахалине. Раньше всего путина кеты начнётся в Карагинской подзоне,

а позднее завершение сезона добычи этой рыбы ожидается в подзоне Приморье.

Общая прогнозируемая величина вылова нерки составит 27 тыс. тонн. Путина в восточной Петропавловско-Командорской подзоне начнётся с начала июня (в других районах – с середины июня),

и синхронно завершится к началу августа.

Вылов кижуча на Восточной и Западной Камчатке, материковой части Охотского моря синхронно начнётся с конца мая и завершится к середине сентября. Основная доля ПВ из практически 11 тыс. тонн придётся

на Западную Камчатку.

Общая прогнозируемая величина вылова чавычи составит 450 тонн, в том числе 380 тонн –

в двух подзонах Восточной Камчатки. Начало путины в Петропавловско-Командорской подзоне ожидается с начала июня, в Карагинской – с середины июня. Завершение промысла прогнозируется к началу августа.

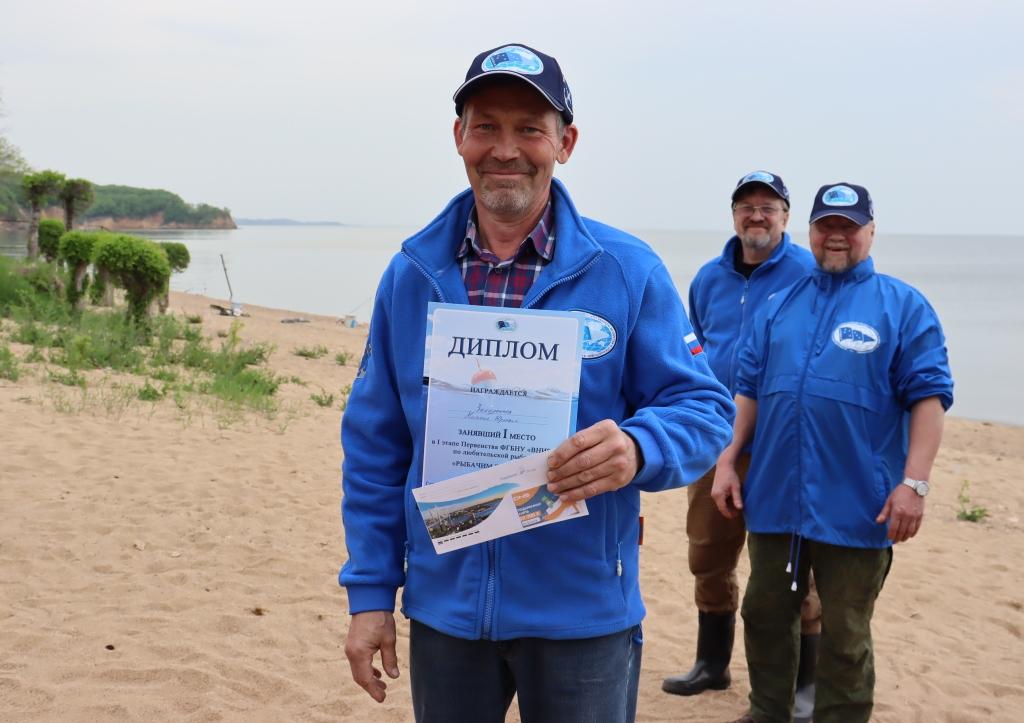

ТИНРО и БИФ провели I этап Первенства ВНИРО по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ»

В субботу, 18 мая, побережье озера Ханка на Континентальной научно-исследовательской станции

в пос. Камень-Рыболов Приморского края стало местом проведения I этапа Первенства ФГБНУ «ВНИРО» по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ» для сотрудников сразу двух филиалов

Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии.

От Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в мероприятии приняло участие 8 человек,

и от Базы исследовательского флота (БИФ ВНИРО) ‒ 5 человек. Поддержать рыбаков приехали родные и близкие. По итогам соревнований для каждого филиала определены рекордсмены, занявшие

первые места, а также победитель в общей номинации «За самую большую рыбу».

Инициатива проведения мероприятия принадлежит ВНИРО, в целях популяризации и демонстрации рекреационного потенциала ответственного любительского рыболовства.

Судейская коллегия заранее разбила на пронумерованные участки лова специально отведённый сектор береговой черты.

Судейская коллегия: Сергей Поздняков (главный судья), Александр Буслов,

Анна Теревайнен, Георгий Бек-Булат

По прибытии участники прежде всего занялись приготовлениями.

Согласно регламенту, каждый мог осуществлять лов двумя удилищами в разных сочетаниях,

но с использованием не более двух крючков на снасть.

Из 13 рыбаков предпочтения распределились следующим образом: только поплавочные удочки применили 3 человека; только спиннинги с донной снастью – 5; в комплектации – тоже 5.

Среди вариантов наживки безусловно лидировали червяки: их заготовило 12 участников.

Дополнительно, кто-то решил побаловать рыбу хлебом, чилимом, кукурузой и даже бойлами.

Обязательным условием участия стало наличие садка для сохранения пойманной рыбы в живом виде, чтобы рыбак, при желании, смог выпустить свой улов в среду обитания.

Перед началом соревнований методом жеребьёвки каждому участнику определили участок лова

и напомнили правила.

Как только все заняли свои места, судьи дали сигнал.

Сверкнула устремлённая в воду леска, и соревнование началось.

К исходу второго часа, предусмотренного регламентом, было поймано только 2 рыбы,

поэтому судейская коллегия приняла решение продлить зачётное время.

Как говорится, и в рыболовстве везение ‒ это труд и терпение. Шутки и воспоминания о былых рыбацких победах помогали сохранять сосредоточенность и оптимизм, но, несмотря на тактические приёмы рыбаков, ловилась только шипастая косатка-скрипун (Tachysurus fulvidraco).

К счастью, никто из участников от уколов не пострадал.

После взвешивания, измерения и регистрации каждой добытой рыбы судейская коллегия распределила места.

Первое место среди сотрудников Базы исследовательского флота занял Михаил Захаренков:

он поймал 3 косатки, в том числе самую первую в этот день (весом 29 грамм, длиной 14,4 см.). Использовал поплавочную удочку, наживлял червяками и хлебом.

I место БИФ: Михаил Захаренков

На первом месте среди сотрудников ТИНРО оказался Евгений Добровецкий, который первым

среди коллег по институту выловил рыбу в течение первых двух часов (23 грамм, 14,3 см.).

Использовал поплавочную удочку и спиннинг с донной снастью, наживлял червей, кукурузу, бойлы.

I место ТИНРО: Евгений Добровецкий

Второе место по ТИНРО и диплом в номинации «За самую большую рыбу» заслуженно получил

Никита Дедерер: вскоре после продления зачётного времени он вытащил самую крупную косатку

в этот день ‒ весом 176 грамм, длиной 26,5 см.

Использовал комплект поплавочной удочки и спиннинга с донной снастью, наживлял червяками и чилимом.

II место ТИНРО и номинация «За самую большую рыбу»: Никита Дедерер

Третье место в ТИНРО завоевал Олег Горбачёв, который добыл одну косатку.

III место ТИНРО: Олег Горбачёв

Как бы то ни было, от участия в мероприятии выиграли все рыбаки, упорство и дружба единомышленников. Соревнования определённо удались, подарив участникам азарт, заряд бодрости

и отличное настроение!

Все участники были отмечены памятными дипломами,

победители I этапа готовятся представить свои филиалы во II этапе «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ»,

а самые азартные рыбаки остались с удочками на берегу, чтобы вновь испытать свою удачу и умение.

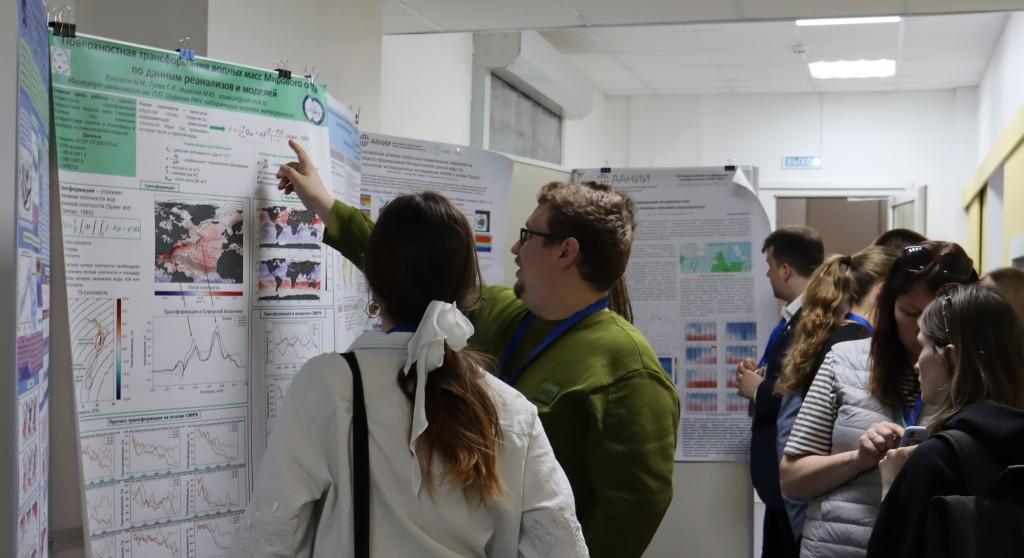

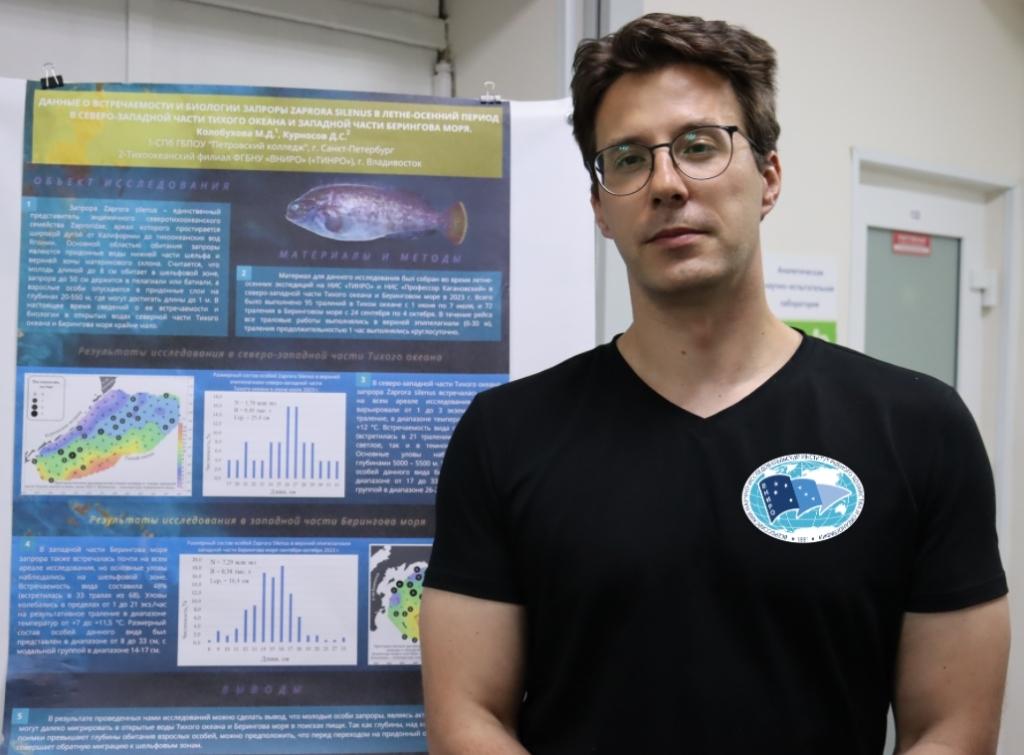

В ТИНРО состоялась Постерная сессия КИМО-2024

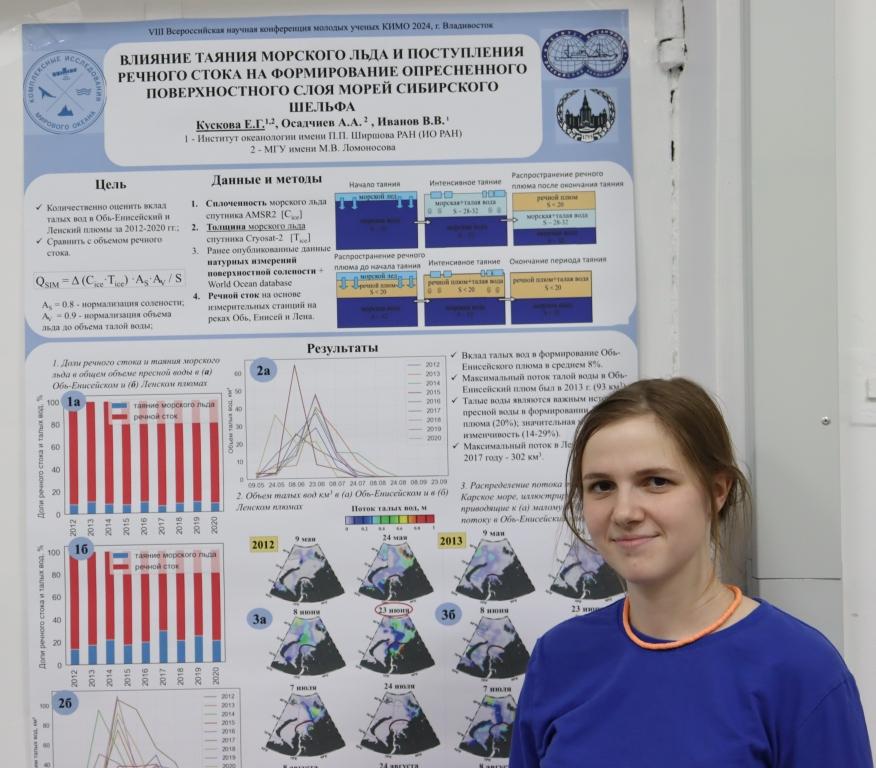

Постерная сессия VIII Всероссийской научной конференции молодых учёных «Комплексные исследования Мирового океана» (КИМО-2024) прошла 16 мая в Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО).

На двух этажах Института было представлено 106 стендовых докладов, а всего мероприятие посетило более 170 человек.

Не считая пленарного заседания 13 мая, в КИМО-2024 приняло участие более 14 молодых учёных Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в том числе с пленарным и другими устными секционными докладами (5), а также в рамках постерной сессии.

Неофициальный формат предоставил исследователям возможность детально и без спешки изучить работы коллег, обсудить вопросы из смежных областей наук о Мировом океане, обменяться впечатлениями от участия в экспедициях и в Конференции. Желающие также познакомились с экспозицией истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке.

В приветственном слове к.б.н. Владимир Радченко (ТИНРО) поделился своим многолетним опытом научной работы, ёмко осветил основные направления и географию исследований, которые сформировались за практически 100-летнюю историю института. Публикации в научном журнале «Известия ТИНРО» и структурированные данные, представленные в многочисленных научных публикациях ТИНРО по нектону, планктону, бентосу и нектобентосу, представляют отличную базу для дальнейших исследований, сравнений и использования молодыми специалистами.

Институт в этот день был заполнен стойками с закреплёнными на них постерными докладами.

Чувствовалось, что в подготовку работ было вложено много энергии, а сами авторы с энтузиазмом готовы были поделиться достигнутыми результатами.

Соотношение тематики стендовых докладов следующее: практически половина пришлась на секцию «Физика океана» ‒ 51 доклад (48%), «Биология океана» ‒ 26 (25%), «Экология моря и рациональное природопользование» ‒ 12 (11%), «Морская геология и геофизика» ‒7, «Океанологическая техника и приборостроение» ‒ 5, «Химия и биогеохимия океана» ‒ 4, «Физико-биологические

исследования океана» ‒ 1.

Для комплексного развития науки важны все работы, поскольку самые интересные открытия могут появиться «на стыке» разных исследовательских направлений.

Среди посетителей Постерной сессии было немало заинтересованных представителей оргкомитета и лекторов КИМО: д.ф-м.н. Арсений Кубряков ‒ один из основоположников КИМО (Морской Гидрофизический институт РАН); к.б.н. Шульгина М.А. (Приморский океанариум, ННЦМБ ДВО РАН);

к.ф.-м.н. Будянский М.В. (ТОИ ДВО РАН); к.ф.-м.н. Файман П.А. (ТОИ ДВО РАН); директор координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ, к.ф.-м.н. Наталья Степанова (Чубаренко).

Часть молодых учёных выбрала научную карьеру благодаря участию в морских экспедициях и проекту «Плавучий университет», реализация которого осуществляется в сотрудничестве с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Например, рейс 2021 года помог Екатерине Кусковой

(ИО РАН, МГУ) воплотить в реальность мечту изучать океаны. Говоря о впечатлениях от КИМО-2024, исследовательница отметила уникальную возможность живого общения с коллегами из разных регионов, вдохновляющую энергетику молодого научного энтузиазма, подкреплённую морскими пейзажами и атмосферностью мероприятий во Владивостоке.

Виктория Щербакова и Валерия Сошнина (ВНИРО) из отдела молекулярной генетики участвуют в работе Центра коллективного пользования «Рыбохозяйственная геномика» (ЦКП). На базе ЦКП проводятся исследования для нужд геномной селекции различных видов рыб в геномно-селекционных центрах, а также в целях генетической паспортизации аквакультурных стад. С учётом изменений климата и влияния других факторов, сохранение и воспроизводство природных популяций гидробионтов приобретает всё большую значимость, ‒ считает Виктория.

Директор департамента водных ресурсов и среды их обитания, к.г.н. Кирилл Кивва (ВНИРО) поделился критериями, которые учитываются при оценке поcтерных докладов. Ценится новизна, актуальность, уровень достигнутых результатов, плюс способность автора максимально понятно и ёмко довести ключевые выводы до коллег.

Кстати, по информации от 17 мая, первое место за устные доклады в ходе секции «Биология океана» поделили представители ВНИРО из западной и восточной частей нашей страны:

Валерия Сошнина (ВНИРО, «Внутривидовая структура кижуча (Oncorhynchus kisutch Walbaum) на азиатской части ареала») и Денис Курносов (ТИНРО, «Распространение и миграции сельдевой акулы Lamna ditropis в северной части Тихого океана).

Поздравляем коллег с высокой оценкой их работы!

Всероссийская научная конференция молодых учёных «Комплексные исследования Мирового океана» формирует основу творческого сотрудничества молодых специалистов, а также укрепляет конструктивное взаимодействие между различными научно-исследовательскими учреждениями.

- Справочно об участии учёных ВНИРО в Конференции «КИМО-2024»:

Пленарные доклады

Юрий Зуенко (ТИНРО) Механизмы влияния «Механизмы влияния современных климатических изменений на субарктические морские экосистемы» (устный доклад).

Кирилл Кивва (ВНИРО), «Весенняя фенология Берингова моря» (устный доклад).

Секция I Физика океана:

Ложкин Д.М. (СахНИРО) «Пространственно-временная изменчивость потоков скрытого и явного тепла в дальневосточных морях по данным реанализа ERA5».

Сумкина А.А. (ВНИРО) «Изменение параметров теплового баланса в Баренцевом море».

Секция II Биология океана

Сошнина В.А. (ВНИРО) «Внутривидовая структура кижуча (Oncorhynchus kisutch Walbaum) на азиатской части ареала» (устный доклад).

Курносов Д.С. (ТИНРО) «Распространение и миграции сельдевой акулы Lamna ditropis в северной части Тихого океана» (устный доклад).

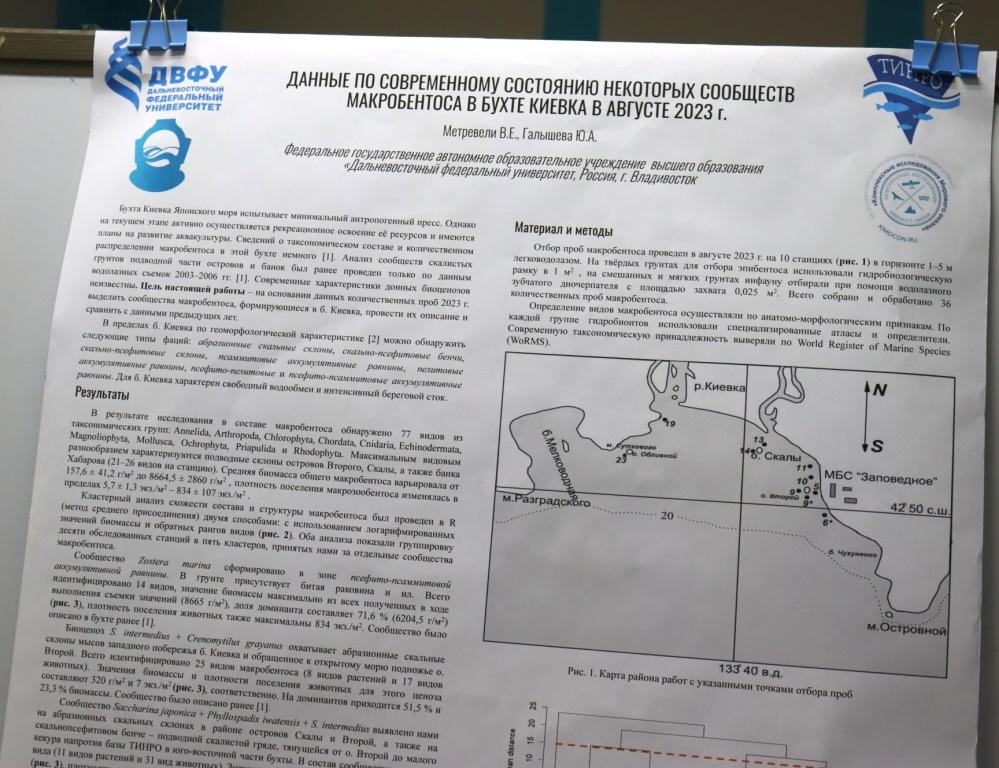

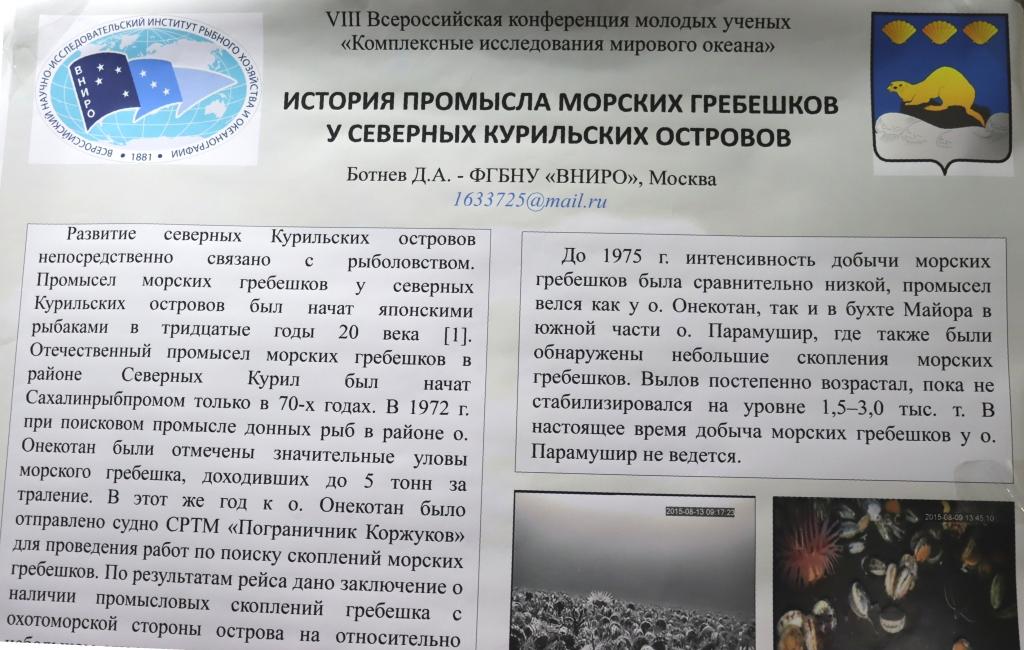

Ботнев Д.А. (ВНИРО) «История промысла морских гребешков у северных Курильских островов».

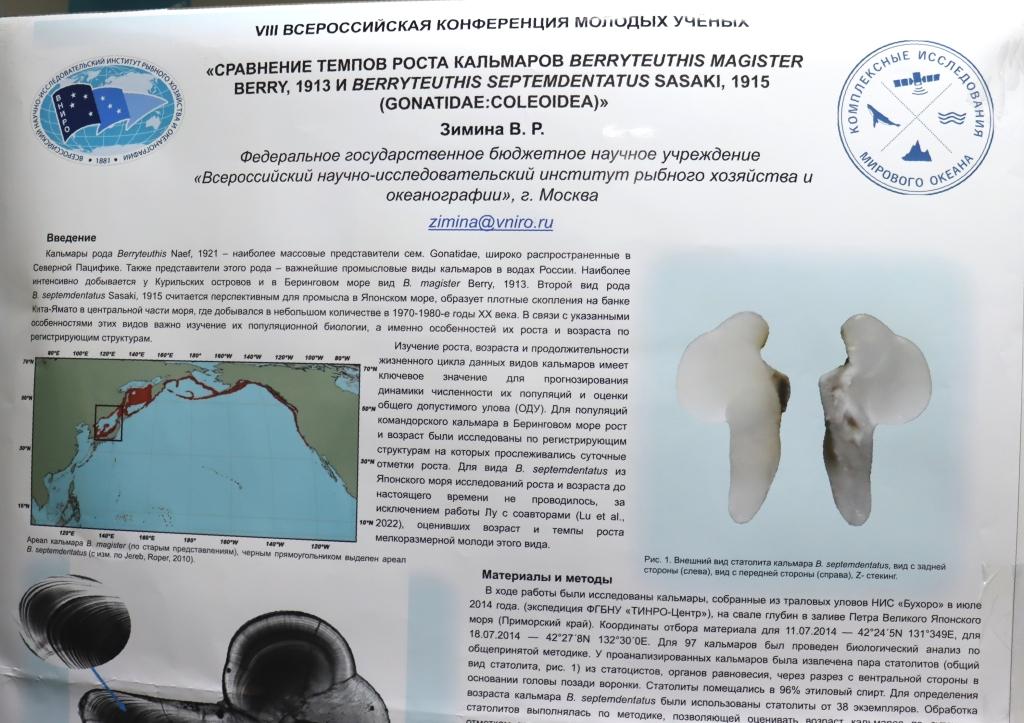

Зимина В.Р. (ВНИРО) «Сравнение темпов роста кальмаров Berryteuthis magister и Berryteuthis septemdentatus».

Хорошутина О.А. (ВНИРО) «Определение возраста моллюсков рода Buccinum на примере B. ectomocyma (Dall, 1907) с использованием методики подсчета отметок роста на статолитах».

Щербакова В.Д. (ВНИРО) «Российские осетры в мировом океане».

Секция IV Химия и биогеохимия океана

Курносова А.С. (ТИНРО) «Гидрохимические условия в районе подводных гор Императорского Хребта в северной части Тихого океана» (устный доклад).

Анисимова Е.В. (ААНИИ, ВНИРО) «Результаты гидрохимических и гидрологических исследований в Индийском секторе Южного океана в летний и осенний сезон 2021-2022 гг.».

Малыгин Е.Ю., Курносова А.С. (ТИНРО) «Межгодовая изменчивость гидрохимических параметров в северо-западной части Тихого океана» (устный доклад).

Секция VI Физико-биологические исследования океана

Поляничко В.И. (ТИНРО) «Суточное вертикальное распределение дальневосточной сардины и японской скумбрии» (устный доклад);

Дедерер Н.А. (ТИНРО) «Значимость термических условий морских прибрежных вод в появлении экстравысокочисленных поколений карагинской горбуши» (устный доклад).