pavlikov

Продолжение экосистемных исследований учёными ТИНРО

На заседании Учёного совета Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») рассмотрен доклад д.б.н. Горбатенко К.М. о монографии «Трофодинамика гидробионтов в Охотском море», автор представлен к награде медалью Федерального агентства по рыболовству «За заслуги в развитии рыбного хозяйства в России» I степени.

Работа главного научного сотрудника лаборатории мониторинга кормовой базы и питания рыб ТИНРО, д.б.н. Горбатенко К.М. «Трофодинамика гидробионтов в Охотском море» продолжила экосистемные исследования биологических ресурсов дальневосточных российских вод, начатые в ТИНРО в 80-е годы прошедшего столетия.

Биологические сообщества представляют собой сложные саморегулирующиеся системы, состоящие из популяций разных видов, взаимодействие которых способствует динамическому равновесию таких сообществ.

Изучение трофических связей и положения массовых объектов промысла в пищевых цепях помогает понять закономерности изменений численности гидробионтов, биологического продуцирования в экосистемах.

В монографии представлены результаты трофодинамических исследований водных экосистем Охотского моря с использованием метода анализа природных соотношений стабильных изотопов азота и углерода, выявлены особенности трансформации вещества и энергии в различные периоды исследования.

Данные исследований по зоопланктону, зообентосу, пелагическому и донному нектону, питанию гидробионтов, изотопному составу, калорийности и органическому углероду позволили обосновать ключевые трофодинамические связи в пелагических и донных сообществах Охотского моря в разные периоды.

Смоделированные сценарии трофодинамических связей при различном обилии нектона в Охотском море продемонстрировали сбалансированность его экосистемы и высокий уровень пищевой обеспеченности нектона.

Как следствие, анализ кормовой базы гидробионтов Охотского моря свидетельствует о возможности обеспечения пищей значительного количества нектона и о потенциале расширения пастбищной аквакультуры ценных пелагических рыб, в том числе лососей.

Результаты, представленные в монографии, могут быть положены в основу расчётов при трофологических и продукционных исследованиях гидробиологами, ихтиологами и морскими экологами.

С праздником 8 марта!

На Камчатке обсудили стратегию добычи тихоокеанских лососей в 2024 году

5 марта в Петропавловске-Камчатском под председательством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. состоялось заседание Камчатского рыбохозяйственного совета.

В работе Совета приняли участие директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), д.э.н. Колончин К.В., заместитель директора ‒ руководитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), к.б.н. Байталюк А.А., руководитель Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») Шпигальская Н.Ю.

Открывая заседание, губернатор Камчатского края поблагодарил директора ВНИРО за очное участие в работе первого в текущем году Совета.

«Для Камчатки рыбохозяйственная отрасль имеет высокое, первостепенное значение. Не только потому, что на Камчатке добывают больше всего в стране водных биоресурсов, но и потому что для экономики края рыбохозяйственный комплекс является системообразующим элементом. Он выступает основным источником доходов и занятости населения края. Сегодня мы обсуждаем стратегию промысла и пути сохранения такого ценного биоресурса, как тихоокеанские лососи. Для нас важно нахождение баланса между экономической выгодой рыбопромышленных предприятий и сохранением на долгосрочную перспективу нашего самого ценного ресурса», - сказал Владимир Солодов.

Директор ВНИРО подчеркнул, что подобные очные встречи и живое обсуждение важных вопросов дают отличный результат.

«Мы унифицируем наши позиции, находим общие точки соприкосновения. Такие встречи помогают услышать мнение каждой стороны, каждого заинтересованного участника», - отметил Кирилл Колончин.

Участники заседания обсудили проект стратегии промысла тихоокеанских лососей в Камчатском крае в 2024 году.

С докладами выступили директор департамента анадромных рыб России ВНИРО Ольга Мазникова, руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская, министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Участники заседания приняли к сведению представленные отраслевой наукой объемы прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей в Камчатском крае в 2024 году.

Результаты работы научных сотрудников ТИНРО по итогам 2023 года: секция 1

На отчётной сессии по результатам выполнения тематического плана научно-исследовательских работ

в 2023 году подвели итоги работы научных подразделений Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

В течение двух дней специалисты выступили с 19 докладами в ходе четырёх тематических секций.

В секции «Изучение сырьевой базы рыболовства и особенностей биологии и технологий воспроизводства гидробионтов в Японском море» первым было представлено сводное исследование лабораторий бентоса, промысловой океанографии и воспроизводства гидробионтов «Аномальная гидрометеорологическая ситуация летом 2023 г. и ее влияние на поселения, воспроизводство и культивирование морских гидробионтов в Амурском заливе Японского моря».

Были выявлены и оценены факторы, которые негативно повлияли на состояние естественных поселений беспозвоночных, а также культивируемых гидробионтов (двустворчатых моллюсков и трепанга) в результате аномально высокого терригенного стока вод р. Раздольная в Амурский залив. Залповые поступления в прибрежные экосистемы взвесей с речным стоком привели к преобладанию деструкционных процессов над продукционными, уменьшению прозрачности и мощности фотического слоя воды, а их окисление привело к сокращению содержания растворённого кислорода. Всё это оказало негативное влияние на культивируемые гидробионты, а снижение уровня водородного показателя pH морской воды (ацидификация) привело к ухудшению физиологических показателей личинок при заводском выращивании.

Лабораторией биологических ресурсов континентальных водоёмов и рыб эстуарных систем, отделом планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры и станцией «Научно-исследовательская рыбоводная в пос. Лучегорск» (далее ‒ НИРС п. Лучегорск) были представлены результаты исследований и систематизации данных, накопленных за более чем 30-летний период, позволившие приступить к формированию и наполнению баз данных по нерестовым кампаниям осетровых и их бонитировки. Это позволяет оптимизировать процессы разведения и повысить эффективность аквакультурных предприятий.

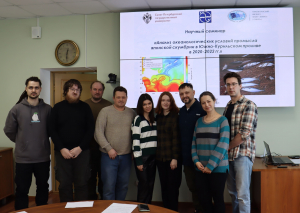

Лабораторией промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры представлено исследование по разработке технологии учёта численности рыб в садках рыбоводческих хозяйств с использованием гидроакустических средств.

Решение задачи неинвазивного (бесконтактного) контроля численности и биомассы рыб в выростных садках/прудах является важным направлением исследований, поскольку готовый программный продукт позволит увеличить эффективность выращивания продукции за счёт оптимизации потребности в кормах.

Используя специальные средства, на тест-объекте – амурском сазане (Cyprinus rubrofuscus) – были исследованы отражательные свойства, разработаны алгоритмические схемы расчёта численности рыб в садках эхоинтеграционным методом.

В дальнейшем это будет воплощено в виде дополнительного программного модуля комплекса «SALTSE» российской разработки для визуализации и многовидовой обработки гидроакустических данных, интерактивной обработке накопленных RAW-файлов данных. Такая разработка может быть полезна в рамках активно реализуемых проектов садкового выращивания атлантического лосося и форели.

Отделом планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры

и НИРС п. Лучегорск были представлены результаты разработки материалов к техническому руководству по формированию маточных стад и получению молоди окуня-аухи для модельных питомников и товарных рыбоводных хозяйств Дальнего Востока Российской Федерации на примере трёхлеток и сеголеток от впервые созревших производителей.

Окунь находится в классификаторе перспективных объектов аквакультуры. Учёные ТИНРО впервые в России получили промышленное количество товарного аухи в искусственной среде обитания, подготовили рекомендации по типам хозяйств и климатическим зонам, в которых необходимо выращивать китайского окуня в качестве хищника – биологического мелиоратора или в качестве товарной рыбы. По темпу роста ауха значительно обгоняет своих собратьев из природных водоёмов бассейна р. Амур.

На основе исследований ТИНРО, проведённых на НИРС п. Лучегорск, разработано «Техническое руководство по выращиванию 50 тыс. сеголеток и 10 тонн товарных трехлеток китайского окуня в условиях тепловодного хозяйства», где подробно описаны все этапы культивирования этого вида от икринки до товарной рыбы.

Лабораторией минтая и сельди представлена научно-исследовательская работа «Воспроизводство и динамика численности минтая залива Петра Великого – текущее состояние и ближайшая перспектива».

Анализ результатов ихтиопланктонных съёмок, выполненных учёными ТИНРО в 2019-2023 гг., подтвердил наличие в зал. Петра Великого двух обособленных и равных по масштабам нереста центров воспроизводства: в Уссурийском заливе и в заливе Восток.

В отчёте рассмотрена краткая история промысла минтая в заливе Петра Великого с 40-х годов XX века

по настоящее время, корреляция отсутствия после 2014 года урожайных поколений с тенденцией

к постепенному уменьшению ресурсов, снижению ежегодного вылова.

Лаборатория промысловых беспозвоночных и водорослей в докладе «Динамика поселений бурой водоросли Saccharina japonica в прибрежье Приморья» поделилась результатами изучения биологических параметров зарослей бурой водоросли, оценки влияния факторов среды на их распределение, анализа материалов, собранных в ТИНРО за последние 23 года, и прогнозирования запасов бурой водоросли.

Отмечена тенденция к снижению биологических показателей зарослей водоросли Saccharina japonica в прибрежной акватории Приморского края вследствие сокращения оптимальных для формирования биомассы диапазонов температур в весенний и осенний периоды, особенно в южных районах. Также в работе продемонстрировано уменьшение зарослей на глубинах более 10 метров, уточнены районы со стабильными зарослями Saccharina japonica, рассмотрена корреляция между запасами водорослей и морских ежей.

Все представленные доклады вызвали большой интерес коллег и конструктивное обсуждение.

Краткий обзор остальных секций отчётной сессии 2024 также будет представлен на сайте.

Объявление о проведении общественных обсуждений г. Владивосток

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ФГБНУ «ВНИРО»), Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации Владивостокского городского округа уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по документации:

|

1. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»; 2. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»; 3. «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах Приморского края, за исключением внутренних морских вод, на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». |

|

|

Наименование намечаемой деятельности ‑ |

обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. |

|

Цель и место намечаемой деятельности ‑ |

регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. |

|

Заказчик ‑ |

Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Представитель заказчика ‑ |

Приморское территориальное управление Росрыболовства: ОГРН 1092536000193, ИНН2536212515; 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2; Контактное лицо: Ким Денис Михайлович, |

|

Исполнитель ‑ |

ФГБНУ «ВНИРО»: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 19, ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Захаров Егор Андреевич, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний ‑ |

Администрация Владивостокского городского округа (по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Приморского края): 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, ел. +7 (423) 2614250, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Демёхина Анна Сергеевна, тел. +7 (423) 2614279, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |

|

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ‑ |

с 01 января 2024 г.– по 24 апреля 2024 г. |

|

Форма общественного обсуждения ‑ |

письменный опрос. |

|

Форма представления замечаний и предложений ‑ |

письменная. |

|

С документацией: 1. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»; 2. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»; 3. «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах Приморского края, за исключением внутренних морских вод, на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», можно ознакомиться в сети интернет на сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал) http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения» с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении – 25 марта 2024 г.– по 24 апреля 2024 г. |

|

|

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): http://www.tinro.vniro.ru |

|

|

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении, – 25 марта 2024 г. – по 24 апреля 2024 г. по адресам: 690091, ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), Владивосток, пер. Шевченко, д. 4; Администрация Владивостокского городского округа: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250 или в формате электронной копии на электронные адреса Администрации Владивостокского городского округа: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

|

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении 25 марта 2024 г. по 04 мая 2024 г.: в Администрацию Владивостокского городского округа по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, тел. +7 (423) 2614250, в том числе в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а также по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, или в формате электронной копии на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

ОДУ 2024-2025 Пресноводные на 2025 Приморский край

2.1 ОДУ 2025 Рыбы ДВ (Минтай+Треска)

2.3 ОДУ 2025 Рыбы ДВ (Окунь+Шипощек+Терпуг+Макрурус)

2.4 ОДУ 2025 Рыбы ДВ (Палтусы)

3.1 ОДУ 2025 БП Крабоиды (Камчат+Синий)

3.5 ОДУ 2025 БП Иглокожие и Водоросли

3.5 ОДУ 2025 ОВОС БП Иглокожие и Водоросли

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Беспозвоночные животные и водоросли

Объявление о проведении общественных обсуждений г. Анадырь

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ФГБНУ «ВНИРО»), Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации Анадырского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по документации:

|

1. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»; 2. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»; 3. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. Морские млекопитающие». |

|

|

Наименование намечаемой деятельности ‑ |

обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. |

|

Цель и место намечаемой деятельности ‑ |

регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. |

|

Заказчик ‑ |

Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Представитель заказчика ‑ |

Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства: ИНН 4101128090, ОГРН 1094101000058; 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58, тел.: +7 (4152) 235821, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Контактное лицо: Дейнега Виктор Викгорович, тел.: +7 (4152) 235876, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

Исполнитель ‑ |

ФГБНУ «ВНИРО»: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 19, ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4, тел. +7 (423) 2400921, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО), 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Батанов Роман Леонидович, |

|

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний ‑ |

Администрация Анадырского муниципального района (по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Чукотского автономного округа): 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, тел. +7 (42722) 64901, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Контактное лицо: Вуквукай Раиса Алексеевна, |

|

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ‑ |

с 01 января 2024 г.– по 24 апреля 2024 г. |

|

Форма общественного обсуждения ‑ |

письменный опрос |

|

Форма представления замечаний и предложений ‑ |

письменная |

|

С документацией: 1. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»; 2. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»; 3. «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. Морские млекопитающие», можно ознакомиться в сети интернет на сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал) http://www.tinro.vniro.ru, в разделе «Общественные обсуждения» с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении – 25 марта 2024 г.– по 24 апреля 2024 г. |

|

|

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал): http://www.tinro.vniro.ru |

|

|

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении, – 25 марта 2024 г. – по 24 апреля 2024 г. по адресам: 689000, ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО), Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761; Администрация Анадырского муниципального района: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д.15, тел. +7 (42722) 64901 или в формате электронной копии на электронные адреса Администрации Анадырского муниципального района: |

|

|

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности документации, указанной в настоящем объявлении 25 марта 2024 г. по 04 мая 2024 г.: в Администрацию Анадырского муниципального района по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, тел. +7 (42722) 64901, в том числе в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а также по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), отдел «Научных исследований биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому автономному округу» (ЧукотНИО) 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56, а/я № 10, тел./факс: +7 (42722) 66761, или в формате электронной копии на адрес электронной почты: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. |

|

2.1 ОДУ 2025 Рыбы ДВ (Минтай+Треска)

2.3 ОДУ 2025 Рыбы ДВ (Окунь+Шипощек+Терпуг+Макрурус)

2.4 ОДУ 2025 Рыбы ДВ (Палтусы)

3.1 ОДУ 2025 БП Крабоиды (Камчат+Синий)

3.5 ОДУ 2025 БП Иглокожие и Водоросли

3.5 ОДУ 2025 ОВОС БП Иглокожие и Водоросли

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Беспозвоночные животные и водоросли

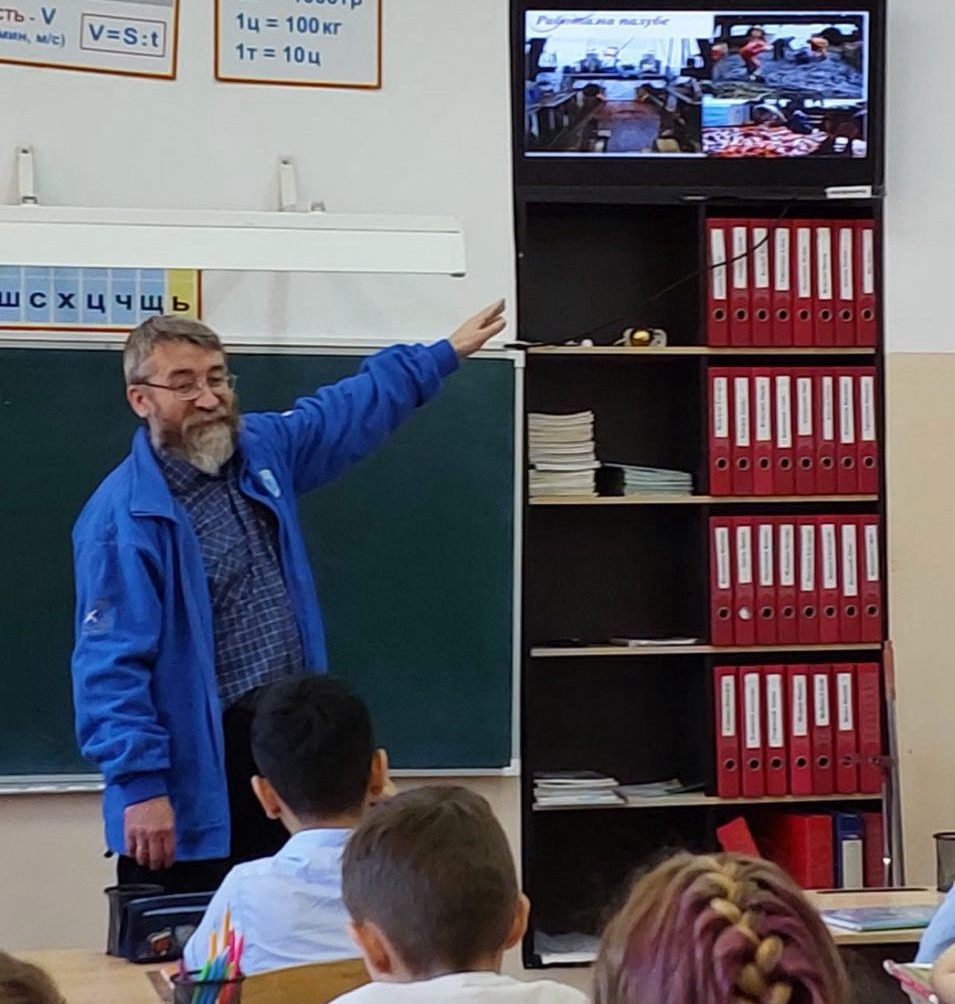

Учёный ТИНРО рассказал школьникам о значимости науки

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») И.И. Глебов рассказал учащимся нескольких начальных классов Лицея № 41 города Владивостока об удивительных обитателях морей и океанов.

Для большей вовлечённости школьников Игорь Иванович умело превращал занятия в беседы, адаптировал материал, образно и доступно объясняя важность бережного отношения к природе. Помогала и визуализация работы учёных на слайдах презентации.

Ребята узнали о том, как стремление к путешествиям и приключениям могут привести любознательного человека в науку, о необычных явлениях, которые можно встретить, изучая тайны Мирового океана.

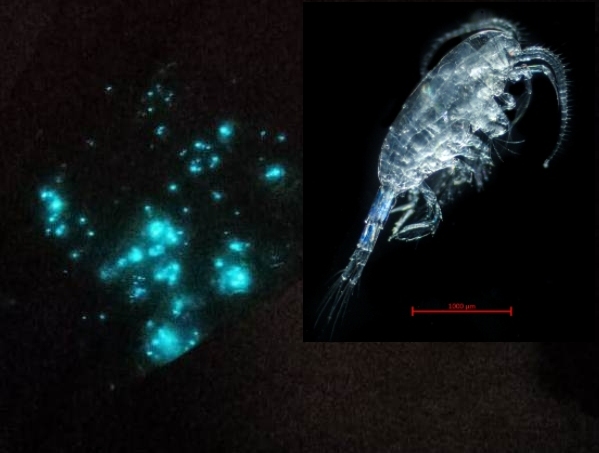

Например, люди веками не могли разгадать загадку светящегося моря. Выяснилось, что источник свечения ‒ различные морские организмы: одни светятся не-прерывно, другие ‒ только при раздражении от волн или движения корабля. В дальневосточных морях таинственное мерцание верхних слоёв воды часто бывает вызвано скоплениями веслоногих ракообразных, в т.ч. метридий.

Скопление в верхних слоях воды светящихся веслоногих ракообразных и увеличенная микроскопом Тихоокеанская метридия (Metridia pacifica)

Хочется верить, что дети со школьной скамьи поймут, что ключевым элементом успешного научного поиска является свобода мысли и творчества.

Наука опирается на факты (конкретные данные, наблюдения, измерения), использует инструменты скептического мышления, не признаёт безоговорочных авторитетов. Для формирования высокотехнологичного общества 21 века, функционирующего на принципах социальной справедливости, необходимо, чтобы все люди, особенно из подрастающих поколений, развивали у себя способности чётко формулировать и отстаивать собственное мнение, самостоятельно мыслить и действовать.

Популяризация отраслевой науки среди молодёжи ‒ одно из приоритетных направлений деятельности Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»).

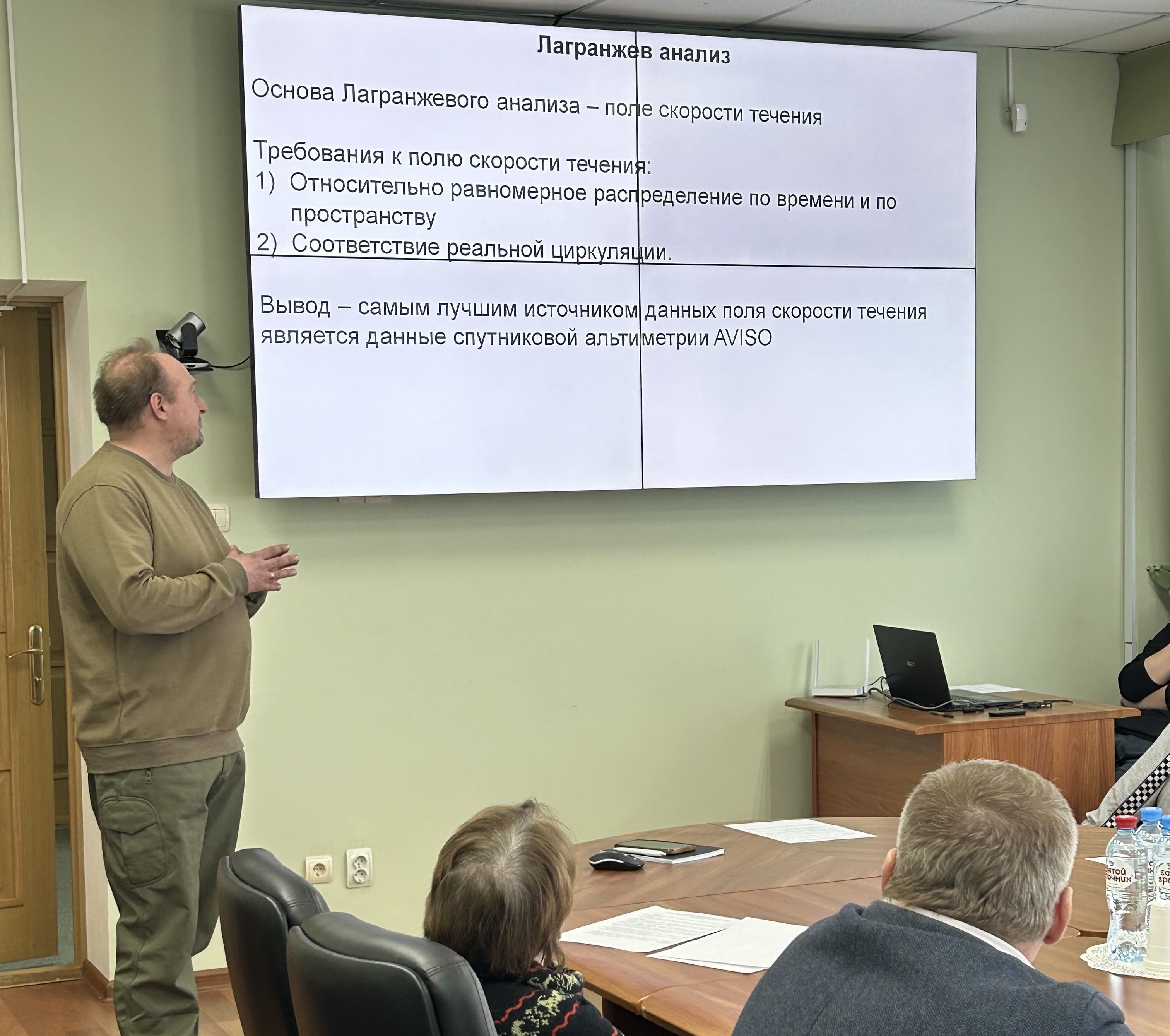

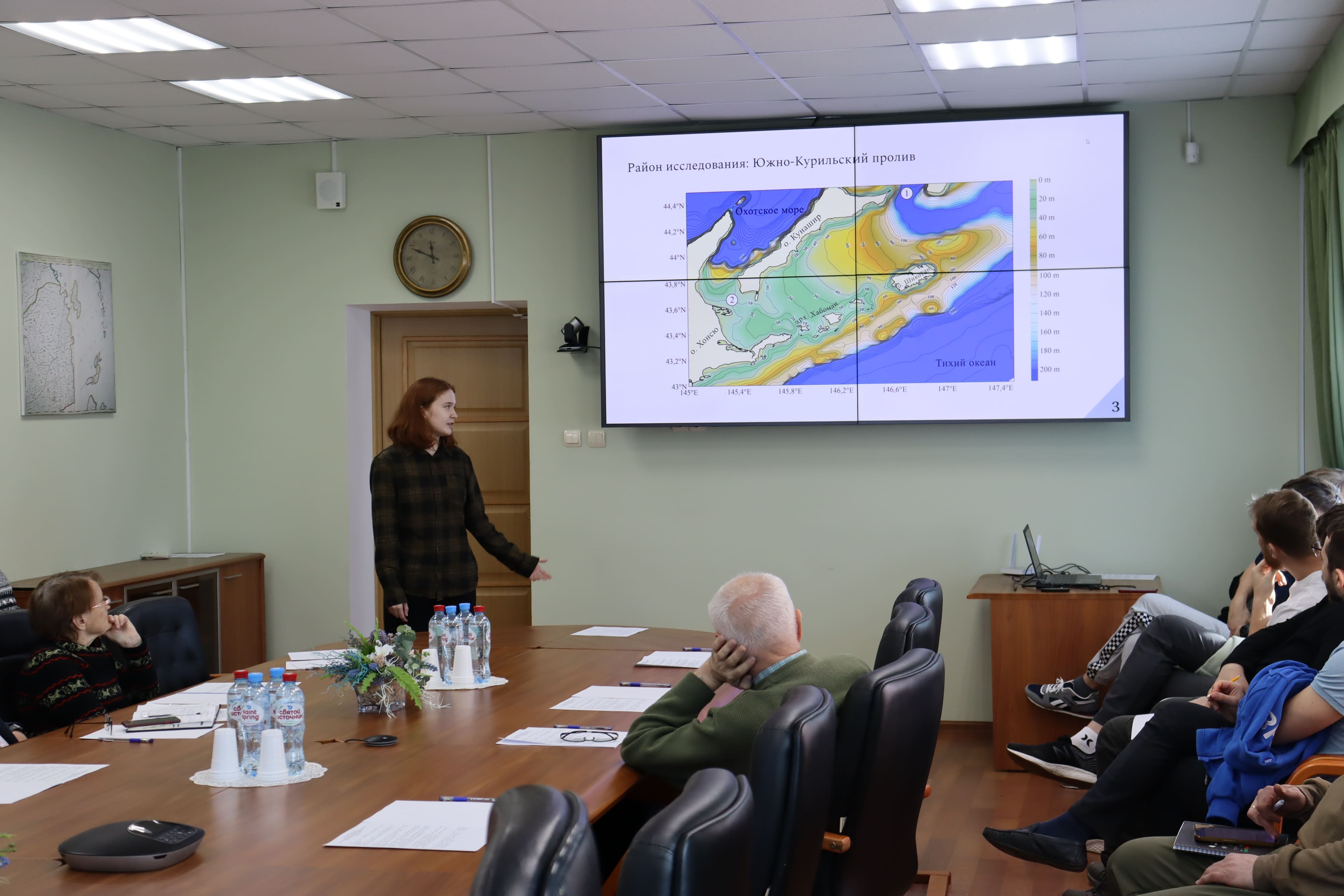

Учёные обсудили современные методы океанографических исследований в день 300-летнего юбилея российской науки

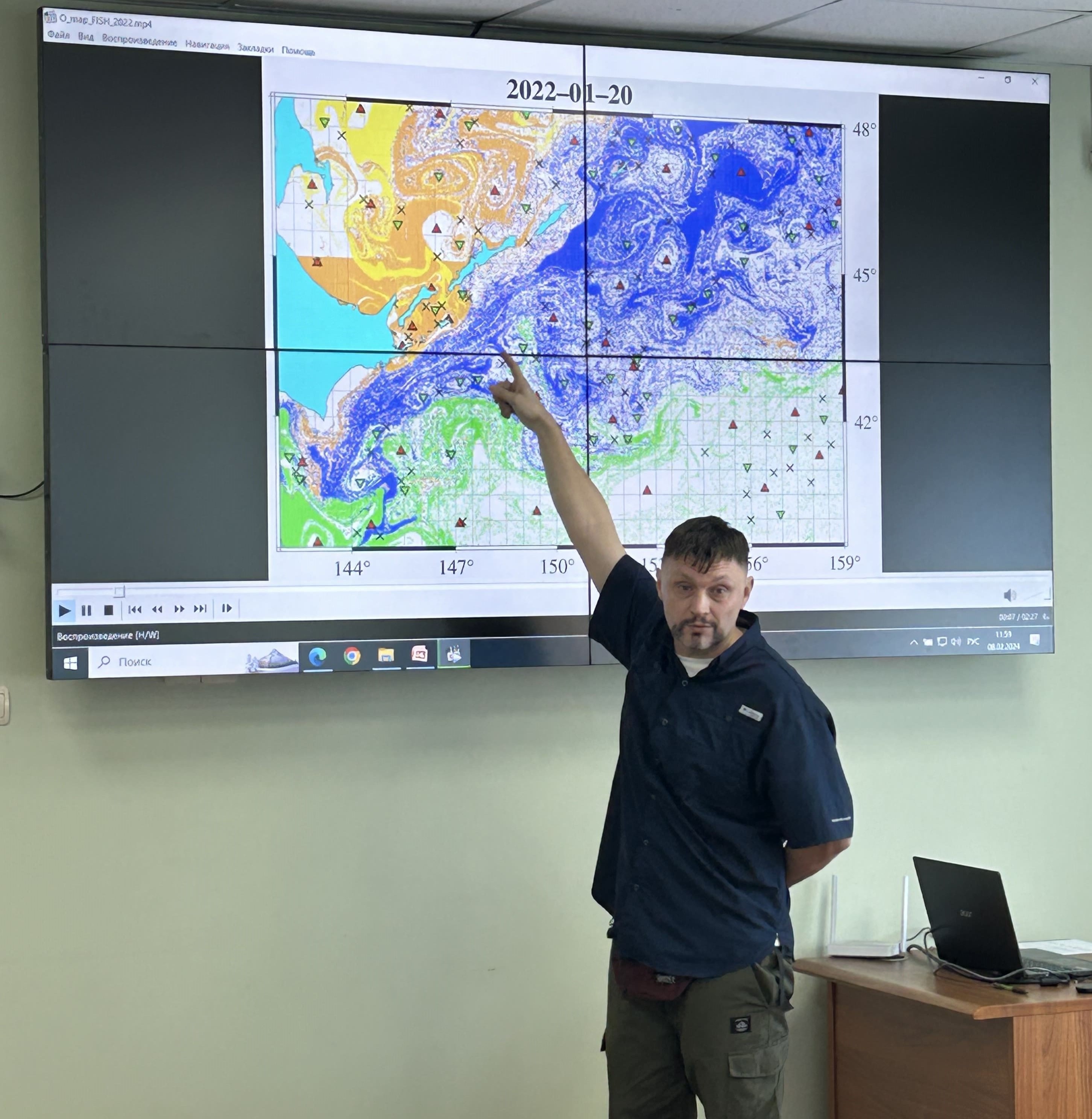

8 февраля 2024 года в Тихоокеанском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») состоялся семинар на тему «Анализ океанологических условий промысла японской скумбрии в Южно-Курильском проливе в 2020-2022 гг.».

Мероприятие организовано благодаря консолидации научных сотрудников Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН), ТИНРО и Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ).

Развитие оперативной океанографии открывает перспективы развития промышленного рыболовства, транспортных перевозок, добычи полезных ископаемых.

Это направление науки предусматривает создание систем мониторинга океана, моделирование динамики вод, визуализацию и анализ данных наблюдений и данных реанализов на основе современных численных моделей циркуляции океана.

В своём докладе «Верификация данных океанографического реанализа GLORYS12v1 по данным CTD-зондирования» П.А. Файман, PhD, ведущий научный сотрудник ТОИ ДВО РАН, показал, что между данными океанографического реанализа GLORYS12v1 и результатами CTD измерений существует значимая корреляционная связь и малое расхождение.

Таким образом была показана возможность использования океанографического реанализа Glorys12v1 при составлении краткосрочных промысловых прогнозов.

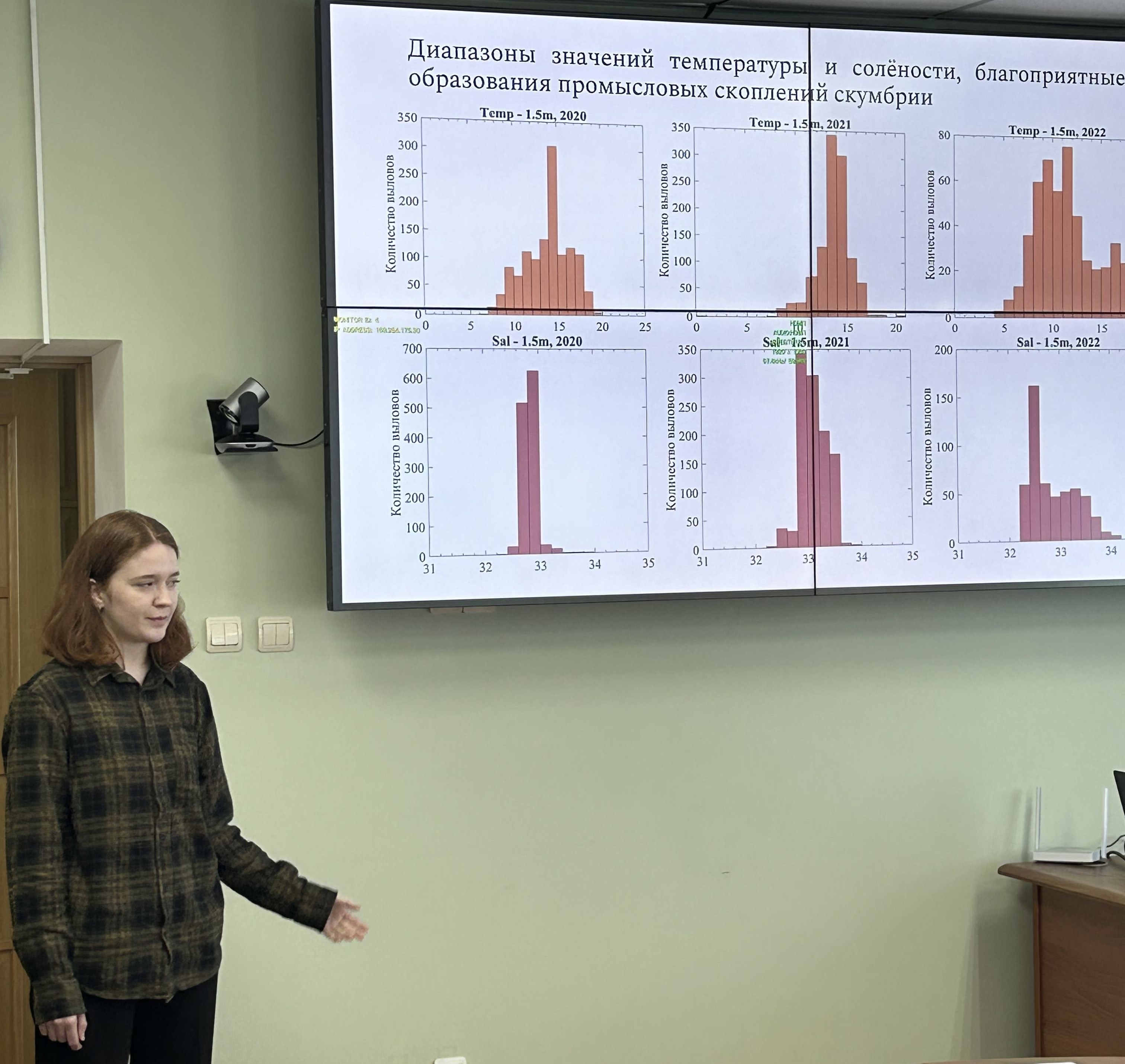

В рамках доклада во второй части семинара были рассмотрены результаты анализа океанологических условий образования промысловых скоплений японской скумбрии в 2020–2022 гг.

в Южно-Курильском проливе на основе составления «гибридных» карт с применением лагранжева моделирования и эйлерова подхода.

Лагранжевы карты, полученные путём вычисления траекторий движения большого количества пассивных маркеров, имитирующих частицы морской воды, позволяют идентифицировать происхождение водных масс в местах рыбного промысла.

Докладчики (М.А. Лебедева ‒ студент СПбГУ, сотрудник ТОИ ДВО РАН и М.В Будянский ‒ кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории нелинейных динамических систем ТОИ ДВО РАН) поделились гипотезой, что в 2022 году усилилось влияние Восточно-Сахалинского течения в районе промысла скумбрии.

Несмотря на то, что в целом влияние Восточно-Сахалинского течения здесь весьма невелико и значительно уступает воздействию Соя и Курило-Камчатского течений, присутствие холодных и относительно пресных вод Восточно-Сахалинского течения могло повлиять на появление дополнительных максимумов на диаграммах распределения мест выловов по значениям температуры и солености в приповерхностном слое.

Участники семинара обменялись мнениями и обсудили перспективы рабочего сотрудничества в сфере оперативной океанографии.

В основе движущих сил научного познания – демократические ценности, основанные на таких факторах, как: независимость мысли, способность к критическому суждению, объективность, свободный поиск и свободный обмен информацией.

Конструктивное взаимодействие научно-исследовательских учреждений способствует развитию науки.

Сотрудники «ТИНРО» провели экскурсию для школьников в преддверии Дня российской науки

Учащиеся начальных классов Лицея № 41 города Владивостока посетили открытую морскую экспозицию Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») как раз накануне 300-летия российской науки.

Учёные лаборатории биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей, сотрудники отдела научно-технических фондов «ТИНРО» рассказали ребятам об увлекательной научной работе, связанной с экспедициями и открытиями, продемонстрировали коллекцию водных обитателей, собранную практически за столетие работы института.

Ребята узнали об основных направлениях научно-исследовательских работ института, с увлечением послушали удивительные истории, связанные с изучением флоры и фауны Мирового океана, с историей развития рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке России.

Многие школьники задавали вопросы, заинтересовавшись теми или иными сферами исследований, а кто-то продемонстрировал хорошее знание основ биологии и экологии.

Как сообщили потом преподаватели, сопровождавшие группу, некоторые юные посетители даже задумались, не стать ли им в будущем учёными.

В 21 веке, когда на первый план выходит значимость интеллектуального потенциала, заниматься наукой престижно, а применение специальных цифровых комплексов обработки данных, беспилотных летательных и подводных аппаратов предоставляет уникальные возможности для всесторонних научных исследований тайн Мирового океана.

Напомним, что одной из приоритетных задач Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО») является популяризация отраслевой науки среди молодежи.

Команда учёных «ТИНРО» стала лидером «Интеллектуальных игр» среди дальневосточных филиалов ВНИРО

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Исторически сложилось так, что наука является важной составляющей национального благосостояния, движущей силой технического прогресса, необходимым условием для позитивных социально-экономических преобразований в обществе.

В этом году это юбилейная дата, связанная с 300-летием образования российской науки.

Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства

и океанографии («ТИНРО») организовал командные «Интеллектуальные игры», приуроченные

к 300-летнему юбилею российской науки, среди команд 5 дальневосточных филиалов ФГБНУ «ВНИРО»: Камчатского («КамчатНИРО»), Магаданского («МагаданНИРО»), Сахалинского («СахНИРО»), Тихоокеанского («ТИНРО») и Хабаровского («ХабаровскНИРО»).

Мероприятие основано на применении игроками эрудиции и сообразительности, способности эффективно работать в команде и оперативно генерировать варианты ответов, ассоциативные ряды, выбирать единственно верное решение.

Выступить в качестве ведущего и судьи согласились Александр Топоров и Константин Манич ‒ почётные основатели «Корпоративной Интеллектуальной Лиги» в Приморском крае.

Викторина прошла очень динамично, подарив всем участникам массу положительных эмоций.

В нелёгкой интеллектуальном соревновании среди научных сотрудников команда ТИНРО вырвалась вперёд, набрав 320 баллов в ходе разминочной «Матрицы» и верно ответив на 11 вопросов из 20.

Из ключевых условий слаженной работы каждой команды следует отметить высокий уровень доверия

к своим товарищам, эрудированность смекалку и оптимизм.

Мы искренне поздравляем с достигнутыми результатами команду ТИНРО в составе:

Курносова А.С. (капитан), Курносов Д.С., Богачева С.В., Поляничко В.И, Шевляков В.А., Сомов А.А., Черниенко Э.П., Черниенко И.С.

Динамичное развитие нашей страны во многом зависит от учёных, их исследовательской интуиции и жажды всестороннего изучения тайн природы.

В этом день желаем всем коллегам новых творческих успехов, изобретений, нестандартных разработок, радости от занятия любимым делом, крепкого здоровья и материального благополучия!

Начало игры: ведущие демонстрируют кубок, за который будут состязаться команды

Команда ТИНРО

Разминочная часть - "Матрица"

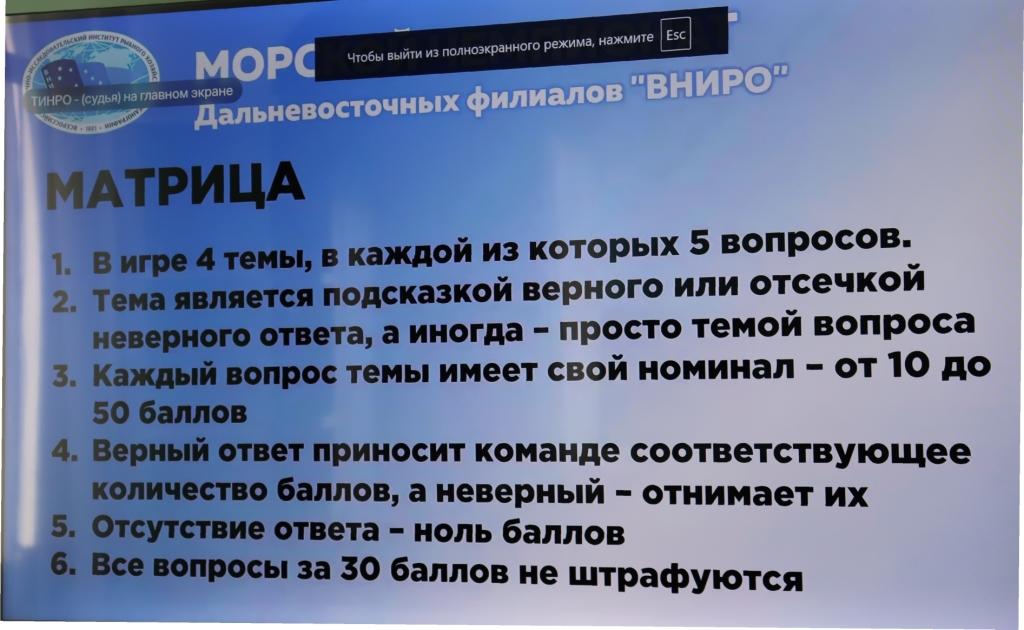

Правила "Матрицы"

Команда ТИНРО. За краткое время участникам игры необходимо обсудить вопрос, сформулировать правильный ответ,

который капитан команды фиксирует в специальном приложении и направляет ведущему и судье игры.

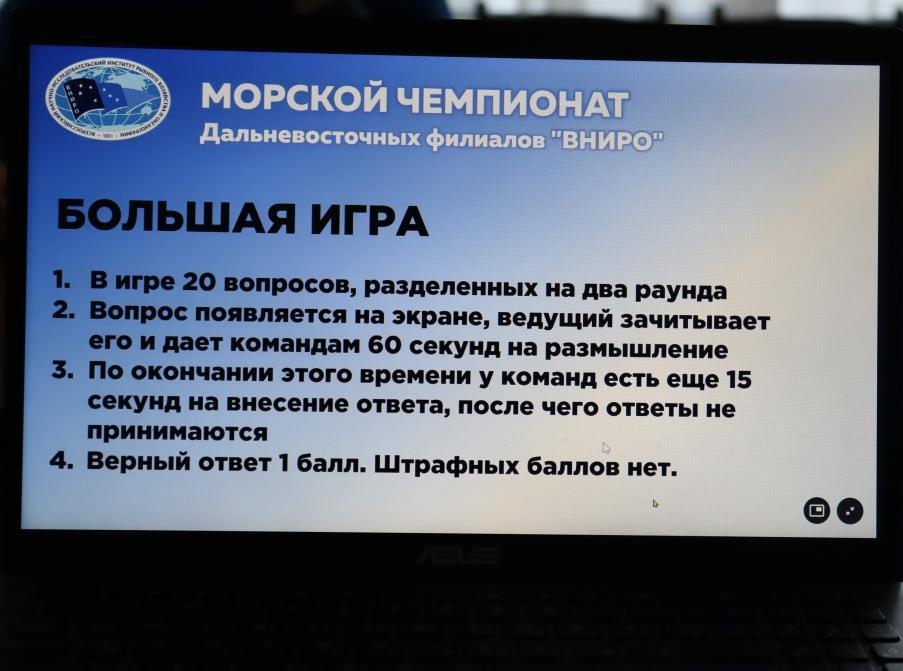

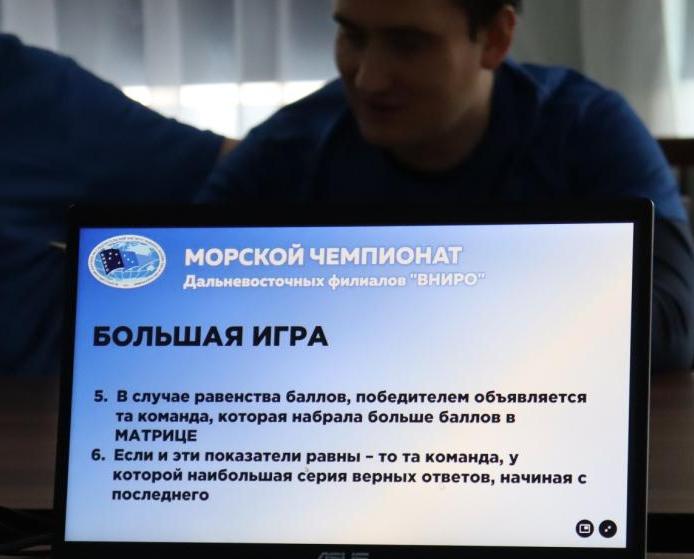

После разминочной "Матрицы" началась основная часть интеллектуальных соревнований - "Большая игра"

После разминочной "Матрицы" началась основная часть интеллектуальных соревнований - "Большая игра"

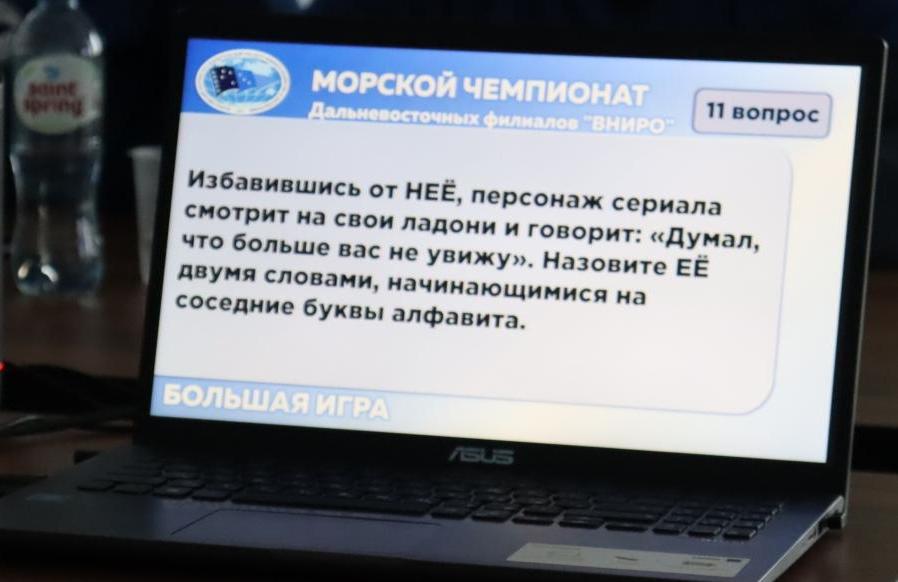

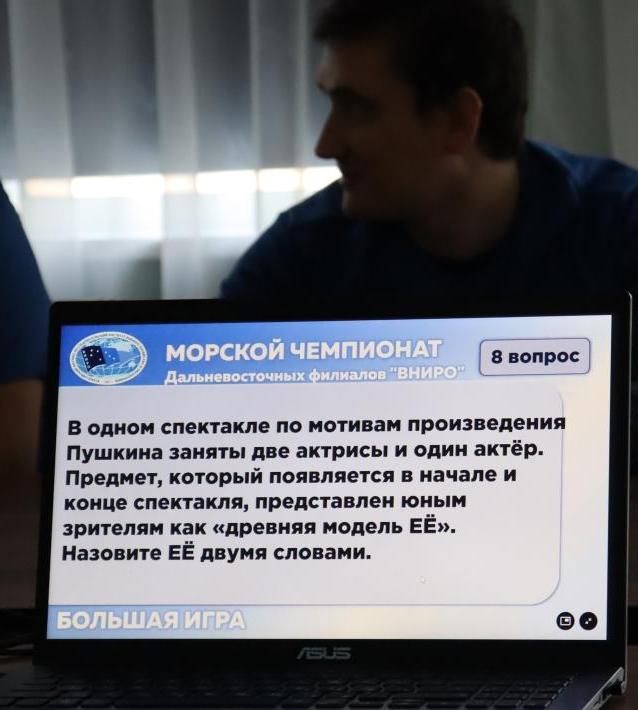

Пример вопроса "Большой игры"

Пример вопроса "Большой игры"

После подсчёта всех баллов ведущий оставил свой кабинет и стремительно пришёл к участникам,

чтобы вручить кубок и объявить команду-победителя интеллектуального турнира

Негласный девиз команды ТИНРО: "Один за всех, и все за одного"